2014年4月4日の朝

千葉市谷当町で、里山の再生する目的で設立されたNPO団体の研修会に参加をした。東京では強風一閃、満開のソメイヨシノは一気に葉桜と化したが、ここではヤマザクラのソメイヨシノも、それぞれの場所で満開であった。

千葉県の里山は、1年中で今が一番美しく、清々として気持ちが良い。

参加された方々の晴れ晴れとした気持ちに合わせて、研修会も盛り上がった。

千葉市の郊外、若葉区谷当町に出かけた。

4年前からNPO法人によって、谷当町の一角にある里山と谷津田の耕作放棄された一角を整備している箇所がある。

里山に囲まれた谷津田のどん詰まりの箇所を主体にして、知人が中心になって、不耕起による稲作りを中核として何十人もの方々が何年も関わってきている。

大変な作業であり、心から頭が下がる思いだ

何年も、草ぼうぼうの箇所を開墾し、年間を通じて水を張った「冬期湛水・不耕起栽培農法」が行われている。

その中心になって農法を指導している阿部さんの講義を聞いてきた。

現地見学ではコンパクトな田んぼ7枚を見た。しっかりと整備されて地域に根付いている。

ニホンアカガエルなども、その産卵数が急増していて、生物多様性向上への成果が出ていると誇らしげに語ってくれた。そして里山や周辺にはフクロウやアオサギなどのモニタリングは周辺には多様な生物相が観察されている。

でも、冬期湛水・不耕起栽培農法は、これからの数年間が最も難しい段階に入るだろうと思う。田んぼをはじめとした周辺域でのミネラル不足が顕在化して、そのためには水田を取り巻く里山の森林を、しっかりと手入れしなければならないだろうという意見も多く出ていた。

その様ないくつもの想定もあって、研修会では議論が盛り上がりました。

この春以降、日本不耕起栽培普及会の方々と連携して、和田地区での活動を積み上げてきました。

9月には、半不耕起でありますが、複数個所での栽培結果が、稲刈りによって判明します。

その評価と結果と、これからをベースにした報告会を基本にしたシンポジウムです。

いろいろとありました、現在も継続中です。

日本不耕起栽培普及会会長の岩澤信夫さんが、5月4日の早朝に千葉県の香取市の病院で急逝された。

4月1日にご自宅から緊急入院され、ご子息や奥様に見守られながら、ここ3~4日前にはお見舞いも許されて

普及会の幹部の方々も、やれやれ一安心といっておられましたが、急でした。

5月6日に通夜を成田市内のセレモニーホールで、翌日には告別式を行いました。さすがにすっかりやせられてはいましたが、安らかな顔つきでした。

今回は、佐倉市の和田地区で、冬期湛水

千葉県印旛郡本埜村のハクチョウ渡来地に調査で行ってまいりました。

其の場所では、かってから、今回行った時もいくつかの売店ができていて

産直販売をしていました。今回もお米から野菜から漬物まで多種多様に

その中で今回お目にかかって、買い入れて味わったものに

とりたてで、生きてぴんぴんしている10cm程度の雑魚(モロコ)と小エビ(ヌマエビ)

がありました。

なんと、紙コップにすくって、いっぱい500円。飛ぶように売れていました。

私も買ってきて、かき揚げてんぷらとしてみましたが、とても新鮮でおいしかったです。

2009年になって、印旛沼の水質が目に見えてよくなってきたとのことと

将賢川でとれる雑魚がとても増えて、また泥臭くなくなったということを、理由にして話してくれました。

その通りと思っています。

今後、この雑魚やエビは佃煮や、てんぷら種として地域を潤わしてくれる貴重な資源になってくれそうです。

この将賢川については改めて記載しますが、本埜村のハクチョウ渡来地に初めて

雑魚や小エビを専門に食する魚植生の鴨である「ミコアイサ」が2羽も飛来したということで、さもありなん、とますます納得しています。

ハクチョウ類の移動が始まります。2回目です 091218現在のレポートです。

この2,3日、北陸、東北の日本海側では、12月中旬としては、22年ぶりといわれる

大雪に見舞われています。

東京でも雪は降りません。天候も晴れですが、

異常なほどにに感じる程の寒さに見舞わてています。

本日各地に電話等での取材を行いました。

その最新の入手情報を整理しますと、コハクチョウの動向が気になります。

この数日の大雪で、餌付け離れをしたコハクチョウ群が雪に覆われ、湖沼の凍結などで

えさ場と安全なねぐらを喪失して、パニック的な移動が生じないか心配になって

います。

2005-2006年の冬、12月に新潟の大雪で大量の主にコハクチョウ群が日本海側から

複数のルートで太平洋側に移動してきたと考えています。

その2回目が生じる可能性があります。

餌付けされた個体群は、えさを保証され、安心安全に生活していますから

よかったのですが、餌付け離れをした個体群は、その安全網を喪失していますので

一気に天候不順などが引き金の、不安定な生活環境にあると認識されます。

そこで聞き取りを行っていますが、どうも本年末 2009-2010年12月末には

大規模移動への警報を発令する必要性が生じてきていると考えられます。

今回はコハクチョウに関してですが

オオハクチョウに関しては、厚岸の渋谷さんからも、本年度の南下に異常を

感じているとのコメントもあり、鳥インフル対応で餌付けを自粛していることと

本年度の大雪などの複合によって、オオハクチョウ、コハクチョウとも

生息状況の各地での検証が必要になってくると思われます。

皆さまからの、ご協力とご支援をよろしくお願い申し上げます。

また、定期的なキーとなる渡来地での個体数カウント等も可能であれば考えたく、

ご意見をお聞かせください。

コハクチョウ

(1) 新潟で大量に滞在中のコハクチョウが、この1~2日で実感として1/3程度が

移動して姿を消した。実数20,000羽が15,000羽以下に。全域で急速に

まんべんなく減っている。 (新潟市本田さん)

(2) 長野県 安曇野周辺 170 例年の1/2以下(安曇野市会田さん)

長野県 諏訪湖 少数

個体数は増えていない。昨年の1/2程度。新潟で大雪になってから

約1週間後位にどっと増える傾向。 吹雪の間は移動できない模様。どこかでじっと

耐えているはず。

(3) 千葉県 本埜村渡来地 最大300羽程度にまで増えたが、昼間ほとんど移動して

見られない。

数年前の餌付けべったりから、様変わり。

見学者にはいないことも多いと事情を話している。(本埜村産業課)

(4) 千葉県 印旛郡栄町 昼間30~300羽程度が渡来して採餌。夜間はいない。

今年は雨量が多く水田が冠水したまま、また耕起されなくなっていて落ち穂や2番穂

がたっぷりある。餌付けは考えていない。

印旛沼全域でハクチョウ渡来の話を聞くようになった。(農家の鈴木さん)

(5) 千葉県 庄和町夏目の堰(銚子の近在) 現在40羽前後 昼間はほとんどいない。

2005-2006年冬、400羽物大量渡来、それまで毎年4~5羽程度が一気に増えた。

その後は最盛期200羽前後に。初渡来以後旭市の田んぼに採餌場が形成されている。

(東庄県民の森所長小林さん)

(6) 千葉県 いすみ市 市内のため池で着実に増加。越冬するコハクチョウが定着。

2005-2006年冬初渡来以後、10月中旬初渡来 現在10羽程度 (いすみ市手塚さん)

(7) 福島県 福島市 福島市市内の大規模越冬地は50羽以下に。2~3年前の1/3以下

また、福島県 全域的に田んぼで採餌することが定着してきた。

小群(家族単位?)で観察される。鳥インフル問題で餌付け自粛が、ここまで影響

するとは驚き。

○1月の全域でのガンカモ調査の結果を見たい。 (福島県生活環境部)

(8) 福島県 楢葉町大堤 ここは行政が餌付けを担って、最盛期は1,200まで

増えたが、本年度はまだ、40羽程度にとどまっている。餌に寄りつかなくなってきた。

(楢葉町土木課) コハクチョウは、周辺の各所の田んぼで採餌している。

(9) 福島県いわき市夏井川 流域3ケ所に分かれて、約500羽。昼間はほぼすべてが

田んぼで採餌していて、今までの越冬地はねぐら化している。

ほぼ前年並みの渡来数に

(夏井川白鳥の会 小野さん)

以上です。

日本雁を保護する会

荒尾稔 minoruarao@tml.co.jp

最後に、まとめの話として、NPO田んぼの岩渕成紀さんからまとめが報告されました。

これもまさに新たな哲学でありました。(会場表示のPPからの読み取りです)

■ 生物から学べるたいせつなこと

「しなやかさ」「よみがえる力」

生命は30億年前に地球に生まれて、以来一度もとだえたことがない。すべての生命は、足りないものを補い.欠けたものを再生し.しなやかで柔軟である.皮膚や内臓組織も、日々死んでいく細胞を補い、代謝をくり返しながら生命をささえている

●動的平衡

■ 農業を生産量の視点から評価し.ポテンシャルをあげる研究は、欧米よってなされてきた.資本投下の永続的拡大は無条件に肯定されてきた。

しかし・モンスーン・アジアの農業地域では生産量よりは、安定性の評価が必要である.柔軟性や緩衝力といったものが必要である.それは、著しく強い地域性・文化性によって彩られる.このような農業生態の研究は.農村でのねばり強い観察によって達成される.

■ 農と自然の研究所/NPO法人生物多様性農業支援

モンスーンアジアの水田は.水が貯まっている期間には.水生昆虫や魚介類を獲得できる場で、稲の成長に伴いイナゴやカメムシが害虫として飛来する。人間の食料にもなっている.やってくる鳥もまたた食糧資源となる.水田内の草や樹は肥料や燃料になり、草や樹木は.肥料や燃料になり.稲刈り後の田は.水牛や牛の放牧場となり.水牛の糞は.田への肥料となる.

●水田によって新たな複合生態系が築かれているのだ

■ 持続可能な方向性への年度別動向

●2015ミレニアム開発目標達成年

●2012ポスト・ヨハネスブルクサミット

●2010生物多様性条約(名古屋会議)

すでに経過してきた会議

2008ラムサール条約で「水田決議」(昌原)/

2005京都議定書発効/2002持続可能な開発に関する世界サミット(ヨハネスプルク)

1992地球サミット(リオサミット 気候変動枠組み条約・生物多様性条約)

1977国連水会議(国連主催の初めての水会議・アルゼンチン)

1972国連人間環境会議(ストックホルム会議)ルム会議)ラムサール条約会議開始

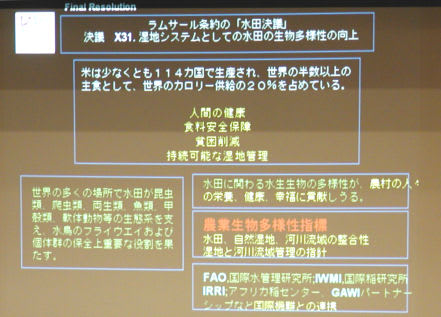

■ ラムサール条約の「水田決議」

「決議 X31.湿地システムとしての水田の生物多様性の向上」

●米は少なくとも114ヶ国で生産され、世界の半数以上の主食として、世界のカロリー供給の20%を占めている。

人間の健康

食料安全保障

貧困対策

持続可能な湿地管理

世界の多くの場所で、水田が昆虫類、爬虫類、両生類、魚類、甲殻類、軟体動物等の生態系を支え、水鳥のフライウエイおよび個体群の保全上重要な役割を果たす。

●水田に関わる水生生物の多様性が、農村の人々の栄養、健康、幸福に貢献しうる。

●農業生物多様性指標

水田、自然湿地、河川流域の整合性。

湿地と河川流域管理の指針

●FAO-国際水管理研究所 IWMI-国際稲研究所 IRRI-アフリカ稲センター

GAWI-パートナーシップなど国際機構との連携

■ キューバのビルベルト・レオン農場の持続可能な農業の考え方

持続可能な脳偉業はいままでの有機農業とは異なります。環境を保護しつつ持続可能な生産量を保つ農法で、一般の人々が普通に食べることを目指します。

キューバでは有機農法はみんなのためものであり、有機農産物を手に入れる人のためのものではありません。

本日は、朝からまる1日をかけて、「東京・大手町」農協会館で開催されました。

「田んぼの生物多様性の新しい表現のためのシンポジュウム」に参加してきました。

「NPO法人 農と自然の研究所」と「NPO法人 生物多様性農業支援センター」その他との

共催でした。参加者は320名。いつも一緒だった常連が多く、やあやあと挨拶が忙しく。

主催者の一人、宇根豊さんの講演は、相変わらず「宇根ぶし」と呼ばれるごとく、独特の宇宙観をもって、常に新しい角度から、日本語の語彙を拾い出し、その意味を日本古来からの温故知新をもって解読する、という方法でとても鋭くえぐられる内容でした。

なぜか、宇根さん自体は来年で活動を休止するという宣言を出されています。年齢か、

真意はわかりません。が、何人もの人材が着実に育ってきているようで、その点頼もしい限りです。

今回は生物多様性を指標化するために、水田をベースにした周辺に息をも含めて、どのような生物を指標として認知するかの議論を提起することが目的のようでした。

その為、半年以上の集中的な努力を基に、4733種類の生物リストを立ち上げていました。

その意義と活用方法、その為の運用方法等に関しては将来を、ということのようです。

お詫びとして、生物リストのカウント数が、合わないということで修正されました。

最後に、まとめの話として、NPO田んぼの岩渕成紀さんからまとめが報告されました。

これもまさに新たな哲学でありました。(2)に報告しています

が残留しているだけでした。近年、瓢湖の奥に数ヘクタールの湿地が確保され、そこがねぐらとして利用されていると確認ができて、この個体数が安心してねぐらとして利用できていることが確認しました。 疑問点はここでの餌付け、そしてねぐらの規模とありようがわかり納得できました。

2 えさ場としては周辺田んぼにはまさに随所で、ファミリー群が観察できました。

まさにねぐらは昼間は空っぽ。瓢湖と福島潟の中間では両方のねぐらから飛来の群れが交差するとのこと。たまたまヒシクイの30羽ぐらいの群れも、道路際で採餌。

3 福島潟でも、毎日の総数カウントがなされ、公開をされれていました。

昼間でしたので、福島潟中心部のねぐらには、まさに少数のハクチョウ群とマガン、ヒシクイが残っているだけでここも空っぽ状態。

4 新潟県では、ハクチョウ群は、まだ複数個所での市民ベースでの餌付け箇所はあっても、ほぼ餌付けから自立しきっていているという結論です。

厳冬には、天候によって佐潟、鳥屋野潟、福島潟、瓢湖などを、簡単に移動して使い分けて生活している状況を聞くことができました。

5 ハクチョウやガン類も、ねぐらと餌に恵まれ、安心・安全な個所として、とても幸せな生活を営める地域として、とても恵まれた場所だと実感しました。

傷病を負えば、瓢湖あるいは、県の施設で手厚く保護されています

6 これらが鳥屋野潟、佐潟はじめ、高度経済成長時代から、まさに地域保全活動として

積極的に地域を開発から守ってきた結果であります。

7 特に鳥屋野潟開発にかかわる反対運動での具体的な話は、とてもすごい話だと思いました。また渡り鳥を、地球市民として、人と平等な目線で見守ってきた方々の温かう気持見事に総和した結果だとも強く感じました。

11/5~6日、地域の皆様方にご案内をいただき、11月初旬の新潟県内を駆け足で、概要だけを観察してきました。 ちょうど、ラムサール登録湿地に指定されました「瓢湖」をも含めて。

個体数掌握方法としては、ねぐらでのカウントに徹していて、朝の飛び立ちでのカウント数を取られています。

まず、とても高い位置から白鳥群を展望できる個所として、新潟市港南区横越地区横雲橋上及びその下流域の小杉地区大阿賀橋上からの早朝での観察は、圧巻でした。

この2つの橋に囲まれた阿賀野川の川筋だけで4,500羽以上を数えました。

11月15日の狩猟解禁前は、ハクチョウ群(コハクチョウ)は5,000羽近い最大級の個体数となるそうです。

7時ころからフアミリー単位で三々五々飛び立って、福島潟方向へ飛び立っていきます。

9時ころにはあらかた飛び立って、わずかが残っているだけでした。

餌場は、ねぐらから半径5km程度の地域の至る所、「湿地としての田んぼ」に、

複数のフアミリー単位で50~200羽単位で、採餌していました。

餌はまさに落ち穂としての、まさに大量に落ちている「コシヒカリ」です。

その他、ご案内をいただいて、以下の箇所を駆け足で見て歩きました。

鳥屋野潟 1,500

佐潟 100

福島潟 4,500

瓢湖 3,700

というねぐら単位での現在の概数だと、ご同行いただきました方から伺いました