'12-02-17

既報(その14)にて記載しましたが、東北被災地、首都圏を中心に、放射能で汚染された汚泥、焼却スラグ、および瓦礫が滞留している問題があります。今後とも、最善なる浄化は何百年以上もかかる厄介なものと杞憂しています。

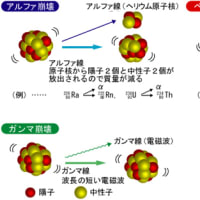

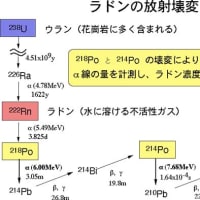

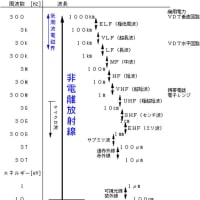

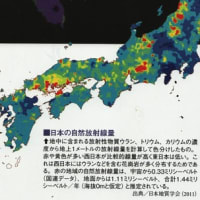

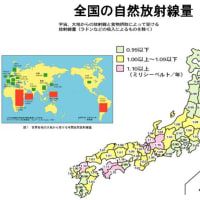

産業廃棄物などの正規の放射能含有基準を決めたとしても、所詮、既報(その17)で記載した元々自然界に存在する高放射線は「零」ではないので、放出されたセシウム、ヨウ素、ストロンチウムなど残留放射能、自然放射能(ラドンなど)からの内部被曝(「ペトカワ効果」学説)によって、いつ後遺症が発生するかもしれません。

「・・・およそ3年後に体が疲れやすくなる原因不明の『ブラブラ病』患者が出始めました。白血病の患者も3年ほど経ってから確認され、7~8年後にがん患者が目立ち始めました。『内部被曝』は少量の放射性物質でも影響が出る。ここが恐ろしいところです。

・・・」と言う。本文を読む

もちろん、残留放射能による以外にも、タバコ中の「ポロニウム」「ダイオキシン」、その他、アスベスト、カドミウム・鉛など重金属汚染も起因しているとも昔から言われています。

また、震災後、、「がん」のみではなく、さまざまな後遺症らしき症状なった場合、その判定が非常にあいまいな疾病です。

「・・・放射線被曝のリスクは、がんだけではありません。ごく一般的な病気の発生率が増加することが示されています。 1985年から90年にかけて,1232人の原爆被爆者を調べた結果です。

「腰痛は3.6倍,高血圧は1.7倍,目の病気は5倍,神経痛と筋肉リウマチは4.7倍に増えており,胃痛・胃炎などでも同じ傾向です。・・・」と言う。詳しく見る>>

個人的には、腰痛、歯痛、間接痛など増えたと感じていますが、・・・。前例が少ないだけに、因果関係不詳な症状です。疾病の因果関係の解明が必要と思います。

以前の記載の個人的な見解として、

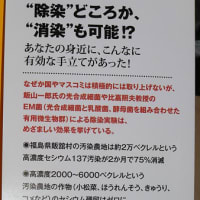

当面は放射能被曝に対する適切なる防護、および体内にいかに滞留させないように、免疫性を高めて、後は生物学的半減期に任せるしかないと思われます。

ですから、環境(水)中の放射性物質に対するコストミニマムの最善なる浄化システムを促進するための法制化を望んでいます。最善なる浄化は不可能としても、次善の対策の大枠(法制化)。このままでは市民団体、国民の声はエスカレートの一途。

今回はがれき(瓦礫)処理に係る記載を調べました。

(転載開始)

毎日JP

震災がれき:受け入れ前向きは10都府県…毎日新聞調査

2012年2月17日 2時30分

「東日本大震災で発生した岩手、宮城両県の震災がれきの一部を両県外で受け入れるよう環境省が呼びかけている広域処理について、処理に必要な焼却施設を持つ自治体などに対して受け入れ要請をしているのは10都府県にとどまり、13県は要請の検討もしていないことが毎日新聞の全都道府県調査で分かった。広域処理には窓口となる都道府県の協力が欠かせないが、い受け入れが進まない背景には、がれき処理後の焼却灰の放射性物質濃度に関する国の「二重基準」などを巡る戸惑いがあることも明らかになった。

◇13県は検討もせず

調査は、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城、岩手、福島の3県と、国からがれき受け入れを求められていない沖縄を除く43都道府県を対象に、1月下旬~2月上旬にかけ実施した。

自治体や業者に対する震災がれき受け入れ要請について、「要請している」「検討中」「検討していない」の選択肢のうち、「している」と回答したのは10都府県だった。うち青森、山形、東京が実際に受け入れ済み。

また、独自に放射性物質濃度などの受け入れ基準を定めるなど具体的な対応をとっていたのは秋田、埼玉、神奈川、静岡、大阪の5府県。「検討中」としたのは7府県だった。

「国の文書を自治体に流すなどして協力しているが、それ以上積極的な要請はしていない」と答えた鹿児島県のように選択肢以外の回答をした13道県を、「検討していない」とした13県に加えると、現状では26道県が広域処理に消極的だった。

原子炉等規制法では放射性物質として扱わないごみの基準を1キロあたり100ベクレル以下と定めているが、震災後に国が示した指針では焼却灰の埋め立て基準は同8000ベクレル以下。

がれきの受け入れ要請に消極的な県からは、「国の(放射能の)基準で本当に安全なのか。住民の理解が得られず受け入れの障害となっている」(長野県)、「放射性物質の取り扱いについて国に異なる基準が存在する理由を明確に説明してほしい」(福井県)など、「8000ベクレル以下」の安全性を疑問視する意見が目立った。

広域処理は岩手、宮城の震災がれき約2000万トンを14年までに処理するため、うち395万トンを被災地外で処理してほしいと環境省が昨年10月に都道府県によびかけたもの。今回の調査で、受け入れ中の3都県に加え、具体的計画があると回答した神奈川、埼玉を加えた5都県の処理予定量は、処理済み分を含め計約71万トンで、国の目標の約18%だった。・・・ 静岡県では16日、島田市の処理施設で、岩手県山田町のがれきの試験焼却が始まった。【まとめ・平林由梨】詳しく見る>>

時事ドットコム

「細野豪志環境相は17日の閣議後の記者会見で、静岡県島田市が岩手県山田町の災害廃棄物の試験焼却に着手したことに関連し、「島田市のような小さな自治体が立ち上がったわけだから、(廃棄物)処理の力がある自治体の首長は立ち上がるべきだ」と述べ、全国の自治体に東日本大震災のがれきの広域処理への協力を改めて求めた。

環境省は、岩手、宮城両県のがれき受け入れを各自治体に呼び掛けているが、東京都や山形県などで実現した以外に進んでいない。細野氏は「震災から1年を迎えるに当たり、何としても広域処理を前に進めたい」と強調した。(2012/02/17-11:18)」

チューリップテレビ

富山県

震災がれき処理で研修会(2012年02月14日 19時06分)

「県は14日、環境省の担当者を招いて、震災がれきの現状などについて県内の自治体などを対象とした研修会を開きました。その一方、震災がれきの受け入れに反対する市民団体が会場で抗議活動を行いました。

14日は研修会が始まる前、震災がれきの受け入れを反対する県内8つの市民団体のメンバーが、手書きのポスターやメッセージボードを手に、会場入りする石井知事や市町村の担当者に抗議しました。

市民団体「研修会だって市民参加する権利あると思いますけど」

市民団体の一部のメンバーが傍聴を希望しましたが、研修会は関係者以外、非公開で行われたため、入室は認められませんでした。

研修会には、県や市町村のほか、広域圏事務組合の担当者も出席。環境省の担当者が、岩手県と宮城県で発生した震災がれきが被災地だけで処理できない現状を説明した上で、被災地の復旧、復興には一日も早いがれきの撤去が求められると述べました。」

詳しく見る>>

毎日JP 千葉県

旭市の産廃最終処分場:

反対求める知事あて意見書、県担当者気付かず 問い合わせまで1カ月

送付の市議会「遺憾」 /千葉

「旭市議会が全会一致で可決した産業廃棄物最終処分場設置反対を求める県知事あての意見書について、県の担当者が、1カ月後に市議から取り扱いについての問い合わせを受けるまで、送付自体に気付いていなかったことがわかった。担当の県廃棄物指導課は「必要な文書受け付けの事務手続きがきちんとされておらず、担当者が意見書を把握してなかった。大変申し訳ない」と話している。・・・」

(転載終了)