週刊東洋経済で、「本当に強い中高一貫高」という特集が出ていました。ちょうど2年前の特集「学校激変」での卒業時偏差値と入学時偏差値の比較データはとても感心したのですが、その2年前から、伸び率についてはランキングが更に激変しておりました。

数日首をひねってだんだんそのからくりが見えてきたのでご紹介します。一言でいうと、 要注意 です。

「学力伸張度ランキング」は、卒業時偏差値50ちょいの学校 というコップの中の争い

卒業時偏差値50以上というレギュレーションの問題が2007年と2009年で比べた結果見えてきました。前回1位の、青稜、2位の聖徳学園、そして4位の順天も83位ランク外に消えるという事態が生じています。

その2位の聖徳学園の公式サイトトップからのリンクで、当該記事の抜き刷りを今現在読むことができます。

上位2校はそれぞれ卒業時偏差値が50.3と50.2でそれぞれ偏差値16以上伸ばしたとして載っていました。それが消えた理由として2009年データで偏差値50に届かなかったのじゃないかということが考えられます。

これは逆に考えると、惜しくも卒業時偏差値40台後半でランクインを逃した多くの学校が隠れているということが想定できます。

そもそも、入り口のデータが日能研R4(合格確率80%)偏差値データから一番低い入試日のものを選んで算出されています。この結果、複数回入試で偏差値が高めに出やすい後の日程の生徒比率が高い学校は、その入学者平均偏差値より、「入り口」のデータが低めに出ます。

その結果伸びが大きい学校と測定されやすくなります。

また、地域による差も大です。周辺に有力私立が無い中学では、進学者平均偏差値とボーダーラインであるR4偏差値に大きな違いが生じるため、「入り口の下限」と「出口の平均」比較という意味合いが濃くなります。

2007年、2009年連続して上位にランクインした暁星国際は帰国子弟受け入れと全寮制を特徴のある学校であり、入学者平均偏差値はより高くなると考えられます。

そういう補正を考え抜かないと、その意味は読み取れないと思います。

中学受験界の出版物データはまだまだ問題だらけ

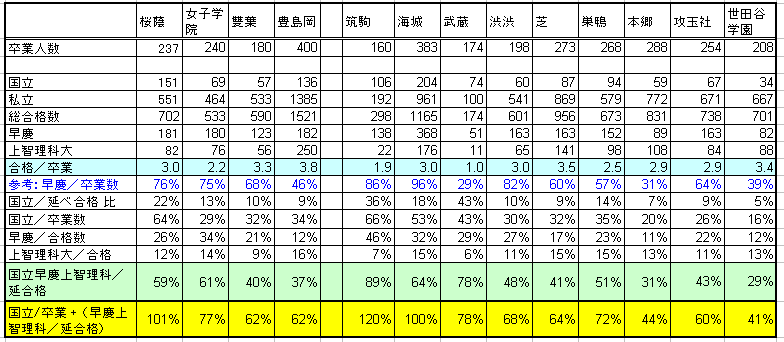

東洋経済の記事では、私立躍進校ルポがでいくつかの学校が取り上げられています。そのうち、豊島岡女子学園、國學院久我山の2校は2004年と比べた東大や総計の合格者数が伸びているとして取り上げられています。

単独の読み物としてはいいのですが、前回の特集で注目された 入り口/出口比較 という方法論に照らしての検証はされておらず、経年変化のデータも5年前と今年というピンポイントのものしかありません。もっともっと突っ込んだデータ分析が読めるのはインターネット上だけでしかありません。

週刊誌の特集という性質を考えると、受験準備の仕方とか情報の収集の仕方とか抑えるべき記事も多く、いきなり深い分析をしにくいのも分かりますが、いずれにしろ、過去の記事と比べての検証、前回を踏まえての今時点の見解とかいう、先に進んでいくような分析が積み重ねられていないことに少し落胆しました。

まあ、そのうちそういう問題を解消されるいい本を出される方が出ると確信できたのでその点はよかったと思います。

←「ブログ村」参加しています。投票お願いします。

←「ブログ村」参加しています。投票お願いします。

数日首をひねってだんだんそのからくりが見えてきたのでご紹介します。一言でいうと、 要注意 です。

「学力伸張度ランキング」は、卒業時偏差値50ちょいの学校 というコップの中の争い

卒業時偏差値50以上というレギュレーションの問題が2007年と2009年で比べた結果見えてきました。前回1位の、青稜、2位の聖徳学園、そして4位の順天も83位ランク外に消えるという事態が生じています。

その2位の聖徳学園の公式サイトトップからのリンクで、当該記事の抜き刷りを今現在読むことができます。

上位2校はそれぞれ卒業時偏差値が50.3と50.2でそれぞれ偏差値16以上伸ばしたとして載っていました。それが消えた理由として2009年データで偏差値50に届かなかったのじゃないかということが考えられます。

これは逆に考えると、惜しくも卒業時偏差値40台後半でランクインを逃した多くの学校が隠れているということが想定できます。

そもそも、入り口のデータが日能研R4(合格確率80%)偏差値データから一番低い入試日のものを選んで算出されています。この結果、複数回入試で偏差値が高めに出やすい後の日程の生徒比率が高い学校は、その入学者平均偏差値より、「入り口」のデータが低めに出ます。

その結果伸びが大きい学校と測定されやすくなります。

また、地域による差も大です。周辺に有力私立が無い中学では、進学者平均偏差値とボーダーラインであるR4偏差値に大きな違いが生じるため、「入り口の下限」と「出口の平均」比較という意味合いが濃くなります。

2007年、2009年連続して上位にランクインした暁星国際は帰国子弟受け入れと全寮制を特徴のある学校であり、入学者平均偏差値はより高くなると考えられます。

そういう補正を考え抜かないと、その意味は読み取れないと思います。

中学受験界の出版物データはまだまだ問題だらけ

東洋経済の記事では、私立躍進校ルポがでいくつかの学校が取り上げられています。そのうち、豊島岡女子学園、國學院久我山の2校は2004年と比べた東大や総計の合格者数が伸びているとして取り上げられています。

単独の読み物としてはいいのですが、前回の特集で注目された 入り口/出口比較 という方法論に照らしての検証はされておらず、経年変化のデータも5年前と今年というピンポイントのものしかありません。もっともっと突っ込んだデータ分析が読めるのはインターネット上だけでしかありません。

週刊誌の特集という性質を考えると、受験準備の仕方とか情報の収集の仕方とか抑えるべき記事も多く、いきなり深い分析をしにくいのも分かりますが、いずれにしろ、過去の記事と比べての検証、前回を踏まえての今時点の見解とかいう、先に進んでいくような分析が積み重ねられていないことに少し落胆しました。

まあ、そのうちそういう問題を解消されるいい本を出される方が出ると確信できたのでその点はよかったと思います。