私の場合、自信が算数が好きで地元に通える私立中学も無く、都会がうらやましかったという原体験があり、今の小学校の算数教育へ物足りないと考えているので、

少しでも興味があったら是非、私立入試問題級の算数の勉強はやるべき

そう思います。今は学校で習う算数がやさしくなっており、もっとレベルが高い問題、解き方が最初は見当もつかないような問題に食らいつき、それで解けるようになったときの喜びを覚えておく意義は大きいと思うわけです。

また、コメントされている通り、算数の入試問題は実はSPI2とかの就職選考試験でも出される内容と一部かぶります。また、コンサルティング会社や外資で問われると一部で話題のフェルミ推定の問題にも通じるところがあります。

日本の各トイレ内に在庫されているトイレットペーパーの数は全部で何ロールぐらいか?

とか誰も正確な答えを知らないような問題をだされて、ある程度見当をつけられる数のセンスがあるか問われるのです。

就職試験で出るからやっといたほうがいいという程度の問題ではなく、実社会で役立つ数の感覚関係してくると思います。

公立中学の「受検」対策としてはやりすぎというか、ちょっと違うところがあるわけですが、私立の算数の方がむしろ基礎的な問題であり、一通りおさえておけばより有利になるとも思います。

息子の場合、算数的な問題は楽に解けたようです。

サッカーファンとして、というか、せっかくだから見たいという気持ちで、たとえ子どもが居なかろうと、観戦に行って試合振りを見届けようかと思います。

もっと練習をしていれば、より上位に進出できる気もしますけど、勉強との両立という意味では十分じゃないかと考えています。

1: 大きな実力の格差と遠い都大会

東京都中体連の新人戦のスコアは公式サイトでも分かりますが、中学間の実力格差は大きいようです。

階層に分けると、7階層くらいある気がします。

G まず1点が目標 < F 一勝が目標 < E一次予選トーナメント勝ち抜け < D支部大会進出 < C都大会進出 < B有力クラブチームに勝つ < Aクラブチームを含む関東大会への進出

2桁得点差や20点台でゼロ封とか、かなり強烈な試合で負けるチームだとまず一点が目標でしょう。 次に一勝があり、予選トーナメント勝ち抜けにはある程度の部員数や練習量が必要そうです。

AやBを目標にするのは、今だと、暁星中学とかえつ有明の2校が挙げられます。逆に1点や一勝が目標の学校に入ってしまうと、勝って強いチームと試合したいとかいう志向のお子さんにはかなり厳しいものがありそうです。

そこをどうにかできるすごい、今のFC東京の長友選手みたいなお子さんもいらっしゃるでしょうが、壁の高さと大きさ、多さには圧倒されるものがあります。

また中には、複数中学の合同チームで参加し、予選リーグより上は進めないチームもあります。悪用されたらとか考えると確かに不公平が生じうるのですが、学校規模格差も大きいのでそこは上に進ませるチャンスは残してあげたい気がします。

息子の場合、進学を希望した学校は都大会を期待できそうな強さの学校でした。サッカー少年の中学受験で本人のモチベーションを考えると、ある程度サッカーが強い学校を選ぶことも重要だなと今更ながら改めて感じています。

2: 公式戦機会の格差 - いきなりトーナメントと予選リーグ という大きな差

少年サッカーで毎週のように試合をしていたチームもあるでしょうが、中学の部活ではなかなか対外試合の機会が無い場合がかなり多数です。そういう中で、予選がいきなりトーナメントで初戦敗退の可能性があるのか、予選リーグで試合機会が少なくとも2試合あるかは大きな差と感じます。

事情があるとは思いますが、学校や地区が選べるのなら、試合機会が多い学校の方がいいと感じます。

もちろん、クラブチームという選択肢もありますが、それだと負担がとても大きくてそこまではできないという場合もあります。ほどほどの選択肢として、せめて予選リーグはさせてあげたいと思う次第です。

3: 部員間の格差 - 試合機会を確保する方法

男子校とかだと、部員数もかなり多くなります。ある程度強い学校でレギュラーになれるのは小学生時代にサッカー経験が多少はあった生徒ばかりのようです。

あまり得意じゃないけど好き、 というレベルで、レギュラーが遠くても一所懸命に頑張るという部活動も重要だと思いますが、それでも、何らかの形で試合機会を確保してくれることが重要だと、ベンチ外で同級生を応援する生徒を見て感じました。

幸いいくつかの学校ではそういう配慮で、Bチーム同士の試合とかもあるようです。そのあたり、心配だったら学校見学で質問されるとよいかと思います。

やってよかった中学受験

地元の公立中学だったら.... サッカー部はもの足りかなったろうと感じます。公式戦は2年生の新人戦と3年生のメインの大会の2回一試合ずつとかではさすがに少なすぎる気がします。

一方で、クラブチームだと練習の量も多いしで、塾とかけもちは無理そうです。

中高一貫校で目先の高校受験の心配無しに、塾と部活動の両立で苦しまずに済むという点で、中学受験したことが良かったと実感しています。

ある意味で「正しい」というか、「間違っていない」世界なのですが、現実は違っていそうです。

では、現実はどこが「間違っている」のでしょうか?それとも野人博士の理想の方が間違っているのでしょうか?

■私の考える「正しい」とアプローチ方法

ここで私のスタンスを補足します。

『起きていることがすべて正しい』という前提で考えています。この言葉は、今注目のアナリストでベストセラー作家勝間和代さんの座右の銘です。 「正しい」理論からあるべき、姿(To Be)が導かれるのに現実(As Is)は違った状態ということはママ起こります。

それは、現実が間違っているから と考えることも可能ですが、中学・高校受験での現実は、株価の動きにも似てそれぞれの意思決定権者が個々にベストと思う選択をした結果の反映です。

実はその選択は間違っていてもっといい選択もあると説くのが、野人博士だとすると、現実を受け入れてなぜそう成っているのを考えていくアプローチが私の考え方です。

■最難関中高の高校入学枠比率や、偏差値差の相場から推定した受験層分布

そもそも、考えているのはポテンシャルとしての偏差値なので、正確なデータはどこにもありません。それを「フェルミ推定」という今ある手がかりから類推して、八掛け、半分や二倍、六倍程度の誤差はいいとして、桁違いにまではならないように現実を推定する方法論で推定してみました。

手がかり1: 最優秀層の中学受験率は75%前後

筑波大付属駒場の高校から入る生徒(高入・新高)比率は約24%<wbr>、開成高校では約25%あります。

「最優秀は中入だけど、最下層も中入で、中間は高校から入った生徒が占めていた」(出典は3年程前に卒業した自分)

とかいう証言もある一方で2009年入試では、高校から入った生徒が苦戦したという情報もあります。

いずれにしろ、75%というのは一つ使えそうです。

手がかり2: 高校受験の偏差値は、中学受験より10ほど高く出る

高校受験では駿台模試とかが指標にされているのですが、これは、母集団が全体ではありません。一方比べられる対象も、四谷大塚か日能研で、首都圏模試とかよりは数値が低めに出る方が指標とされます。差を10にあわせる意味はなさそうですが、ある程度の目安にはなります。

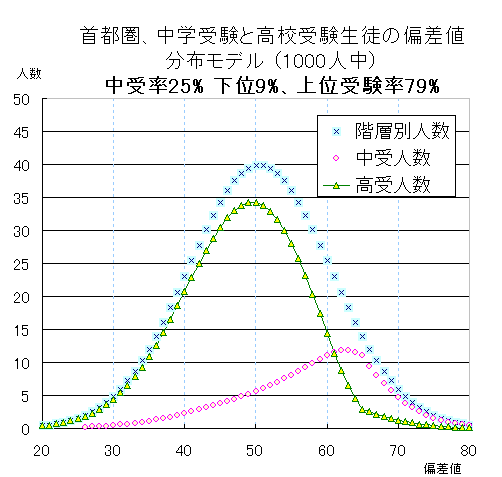

試案 :中学受験率25%で、上位受験率79%の世界

いろいろ、Excelをいじってみましたが、グラフの「絵」としては、概ねこのような形になりそうに思います。

このグラフでは、全体偏差値の62あたりに、中学受験のピークがきており、高校受験のピーク49とは13差です。

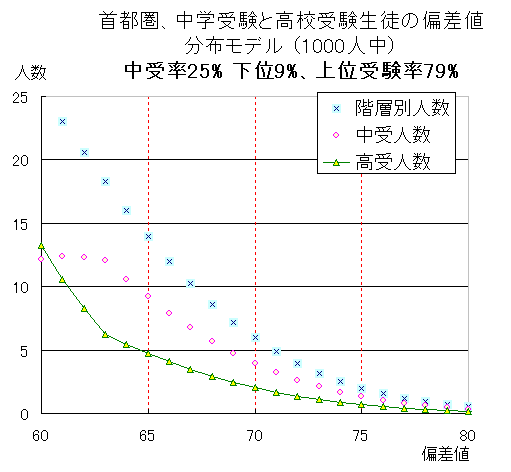

その、グラフの右下のほうだけ拡大してみました。

ポテンシャルが上がるほど中学受験率は上がるが、それは8割程度で頭打ちになると想定しています。

早慶に3割合格できるポテンシャルというのがどのあたりに線が引かれるのか分かりませんが、仮に65だとします。

グラフで、緑三角の高校受験生の集団で上位を着実に集めればそういう学校が生まれてくるのも説明できそうです。また、ある線より下に中学受験生が多数存在しているという「現実」にもあっています。

さて、野人博士は、 新検証 通うに値するか? 渋谷学園渋谷 で推定の難関大学現役進学率データから、以下のように考察されています。

渋谷学園渋谷中高等学校は

S=2214, G=66 ですので、

W=29.5(%)

渋谷学園渋谷中高等学校の格付けは C ということになります。

以下の格付けの評価は私的なものですので、異論のある方は上の合格実績の数字のみ参考にして下さい。

C ・・・公立トップ校と同等の合格実績では、高額な学費を払ってまで通う価値があるとは言い難い。公立中学に行ってトップ公立高校に行けば6年間の高額な学費を払わずに済むのだから、その方が賢明と言える。

だだ、これには大事な前提が大きく欠けています。

渋谷学園渋谷中学に合格できる生徒なら、必ず、もしくは高い確率で、日比谷高校に入学できるのか?という問題です。

必ず日比谷に入れるのなら、安く済みそうな公立コースが確かに、魅力的でしょう。一方、英語に数学と新たな教科が始まり、そこで躓いて公立トップに進学できない率を考えると、公立コースをとった場合の難関大学現役合格の期待値は下がることになります。

渋渋合格者が都立日比谷に合格できる確率を75%と高めに設定してもその結果の難関大学合格確率は22.5%になってしまいます。50%なら、30%の半分15%です。

渋渋より大学合格実績が低い学校は概ね、中学入試の偏差値も低くなります。そういう学校を第一志望とされる生徒さんは、都立日比谷に合格できる確率も下がると考えられます。

結局のところ大学合格実績だけ見て、その中学に通う価値があるのか?を云々する手法自体に疑問を感じます。

とはいえ、こういった考察をするきっかけを作ってくださった野人博士には感謝しています。正直、考察された結論は同意しかねますが、私の発想を超えたご意見で考えが深まりました。

立場を踏まえた宣伝のためのポジショントークとは分かってはいてもこの強弁は納得いきません。

そして、塾の公式サイトとあわせて読むとあちこち矛盾があることに気づいたので、私の感じた問題を書き表してみることにしました。感情が先走って、至らぬ表現や誤解があるかもしれませんが、そこは、指摘いただけたら再考し、謹んで訂正させていただければと存じます。

それについけても、データから意味を取る洞察力というのは非常に大事なことだとというが私の信条です。本気でそういう洞察をされたのか、はたまた、ポジショントークを貫かれているのか、ここは、大胆な投稿で本音を窺いたいと想いました。

■難関国立現役合格率を中学の指標と考える問題

野人博士の格付けは、難関国立大学への現役合格者比率で出されています。この指標で測ると、慶応義塾付属といった難関国立大学への進学を考慮しない学校は、

公立中学に入学した生徒達の大学受験結果と大差ない

ということを肝に銘じるべき。

という扱いになってしまいます。

ちなみに、都市大付属(旧 武蔵工大付属)は、進学校化と中高一貫校化でここ数年人気を集めた学校で、私の知る限り、中高一貫生の卒業はまだありません。また、完全中高一貫化を予定して高校入試は廃止の予定です。

そういう学校の紹介で、

という東農大一と同じ書き出しから、

がかなり低い学校がありますが、このような私立

中学は何のために存在しているのか不思議にな

ります。

と結論付けられるあたり、この現象を不思議と思う、野人博士の洞察力を疑う記事になっています。進学校という意識はあまりなく入って卒業された皆さんや、先生方に非常に失礼かつ的外れな分析だと思います。

■ 【難関高校(駿台模試偏差値50~59)】 という

とても甘い塾の難関の定義

一方、 大泉英数研究室 の進学実績績 ページでは、とても辛口なブログとはうって変わって、甘い 「難関高校」の定義がされていました。「駿台模試 50以上」というものです。(駿台模試偏差値60以上 は最難関)

駿台偏差値50以上ということで、

日本大学第二高校 1名

最難関高校には、中学に対しては、

と切り捨てられた、豊島岡女子学園高校 のほか、私が知る限りほとんど国立大学に卒業生が進まない、早稲田学院も含まれます。

と大書された、分子は、 「難関高校に合格した卒業生徒数」であり、そこに中学の価値を認めない高校が列記されているというは、非常に不思議です。

そして、ブログではトップ公立高校を推奨されているのに、過去7年間の合格実績で

| 都立日比谷高校 | 1名 |

| 都立国立高校 | 1名 |

という結果を不思議に思いました。指標にされている、都立西や日比谷に大量に送り込まれているが故のポジショントークと思っていたのに、非常にがっかりしました。むしろ、慶應、早稲田、ICU、立教、専修、日大、成蹊の付属が目立ち、都立高校はあまり目立ちません。

都立高校トップに7年間で2名という実績を拝見するに、都立トップ校への道は想像する以上に厳しいものなのじゃないかと感じてきました。

結局、学問に近道はなく、高校受験もそれなりに厳しそうというのが塾の実績を拝見すると分かったのですが、それと比べて、ブログでの私立中学への厳しい言葉のギャップの方が不思議です。

いずれにしろ、数日、高校受験から難関国立大学への何かすごい近道があるのじゃないかと漠然とした期待を持ってしまった自分に、少し幻滅と反省を覚えています。

検証 通うに値するのか? 東農大一 今日のベーシック数学

という記事とその一連の記事テーマ、通うに値する私立中学は存在するのか? の記事です。長いのですけど、元記事が消えたり変わったりする可能性もあるので長めに引用しておきます。

数値を出す前に東農大一がどの格付けにあたるか想像してみて下さい。

(中略)

X 2(%)未満

S=416, G=0 ですので、

W=0(%)

って、東京農業大学第一中高等学校の格付けは X ということになります。

X ・・・考慮の意味なし。中学受験の勉強を何もせずに公立中学に入学した生徒達の大学受験結果と大差ないということを肝に銘じるべき。あまりにひどすぎてコメントの仕様がありません・・・

公立中学に入学した生徒達の大学受験結果と大差ないというより、負けているでしょう・・・

日能研で偏差値56・59(男・女)もあってこの学校を選ぶ意味が分かりません。

東京農業大学の内部進学狙いなのでしょうか??

理解不能です。

東農大一以外にも中学入試の偏差値より高校入試の偏差値の方がかなり低い学校がありますが、このような私立中学は何のために存在しているのか不思議になります。

小学生の時から受験勉強をしている生徒だけの集団(中学受験組)の中での偏差値の方が、中学受験組が抜けた後の中学生の集団(高校受験をするのはほぼ全員)の中での偏差値よりも低くなるのが当たり前だと思うのですが・・・

高い授業料を払って3年間通っても、普通に公立中学に通っていた生徒の学力に敵わなくなるというのでは意味不明です。

中学受験をさせたから、希望の学校でなくても、とにかく受かった学校に通わせるという保護者が多いように思います。子供にとって私立中学に通うことが本当に良い結果に結びつくのかを熟慮していただきたいものです。

保護者の見栄やプライドで子供を私立中学に入学させるのだけはやめていただきたいと思います。

大学合格実績だけで通うに値する私立中学が検証できるのか?納得いかないのですが、公立中学と比べて学費がかかる私立中学は、国立大学の進学実績を出せないと存在意義が無いというお考えのようです。

そういう考えはあっても不思議ではないですが、東京農業大学第一高等学校中等部についての分析には致命的な問題があります。

高校卒業者をまだ出していないのに、東京農業大学第一高等学校中等部の存在意義を東京農大第一高の進学実績で論じている

のです。掲示板のコメント欄でも指摘したのですが、無視されてしまったので、繰り返し指摘しておきます。

2005 年に中高一貫高に変わってまだ途上で、卒業生を2009年段階で出していないのです。今の卒業生は、中高一貫で進学校化する前の、東京農大付属という位置 づけの高校に3年間だけ通われた卒業生です。しかも、進学校として生まれ変わる前の付属校という位置づけの学校の実績です。

> X ・・・考慮の意味なし。中学受験の勉強を何もせずに公立中学に入学した生徒達

> の大学受験結果と大差ないということを肝に銘じるべき。

とか言われても、中学受験した生徒の実績じゃないのに勝手に誤解されているだけであり、ちょっとあまりに誤解も甚だしいと思いました。

また、

> 東農大一以外にも中学入試の偏差値より高校入試の偏差値の方がかなり低い学校があ

> りますが、このような私立中学は何のために存在しているのか不思議になります。

と言われていますが、そこは、中高一貫高で学ぶことに価値を見出して人気が集まっているという状況を理解されていないのか、あえて無視されているから、存在意義が不思議 とおっしゃっているようです。

高校受験専門塾だから、中学受験の意義を貶めたいという意図は分かりますけどあまりに見え透いた強弁、論理の飛躍は書き手の 論性を疑われるもとなので、もう少し、冷静に書かれた方がいいように思いました。

そして、最後に次の投稿で論じたい点を紹介しておきます。

こ の野人博士は、都立西校、都立日比谷、県立浦和の現役での難関国公立進学比率を基準に、その水準を大幅に超えないと、私立中高一貫高の学費を払う異議が無 いと論じられています。私も都立西と中高一貫校の進学実績を見比べながら、どっちがいいのか、考えたので、黙っていられないのですが、それは非常に複雑 で、一概には言えないということです。

野人博士が、指標とされている、現役での東大、京大、一橋、東工大、国立医学部の合格数率は、 東大志願比率が低いほど上がりやすい側面もあります。都立の重点校が、一橋、東工大の合格者数を増やすことを目標に指導されていると聞くこともあり、都立 西や日比谷に有利な指標を恣意的に選ばれているのじゃないか? という疑念がぬぐえません。

また、学費についてのご自身の価値観を普遍的なデータであるかのように基準にされているのも問題です。世の中にはそれほど学費を痛手と思わない家庭もあります。また、付属から慶應義塾大学の人脈を築きつつ、育てる方がいい という家庭もあるでしょう。

東大合格者数だけじゃよくないという意見も分かるのですけど、誘導したい、都立高校受験に有利な指標を恣意的に使って論理を摩り替えているのじゃないか? という疑問は大いに残ります。

そして、駆け込み受検で結局中高一貫高に進めてどうだったのか?都立高校受験でやり直すという選択肢の価値はどの程度あるのかをしばらく考えてみます。

では、もう少しサッカーに重点を置いてみたらどうかを考え直してみました。前回も使ったデータ表

追記したい学校としては國學院久我山です。高入生にはじき出されそうとか、中学年代の試合頻度が低そうとかありますが、去年新式人工芝グランドができて、何より進学実績ものぼり調子ということで、がんばり抜ければ、高校サッカー選手権も現実的というところは魅力です。

| 学校/クラブ | 練習場広さ | 練習場質 | 練習場近さ | 練習頻度 | 人数 | 日能研R4偏差値 | サッカーレベル |

| 開成中学 | 広い | 至近 | 多い | 71 | B | ||

| 麻布中学 | 至近 | 多い | 67 | B | |||

| 武蔵中学 | 広大・専用 | 新式人工芝 | 至近 | 週4 | 普通(約30) | 63 | A |

| 海城中学 | 広い | 土 | 至近 | 週3 | 多い | 61 | B |

| 桐朋 | 広い | 至近 | 多い | 61 | B | ||

| 暁星中学 | 普通 | 人工芝 | 至近 | 週6と朝錬 | 特に多い(90) | 60 | 3 |

| 本郷中学 | 広い | 新式人工芝 | 至近 | 週3(高校5) | 特に多い(94) | 59 | A |

| 渋谷学園渋谷 | 狭い | 近くと遠く | 普通 | 59 | C | ||

| 学習院 | 広い | 人工芝 | 至近 | 59 | C | ||

| 攻玉社中学 | 普通 | 遠い | 多い | 57 | A |

そして、大学付属系の、中学。

勉強のバランスを考えると繰り返しになりますが、都市大付属はけっこういいと思います。何より校庭がきれいです。

明治、法政、日大、東海大は情報が無いのですけど、進学先を確保しやすいなかで部活に打ち込めるという魅力はあるので、サッカーのレベルにこだわりが薄ければ十分有力な選択肢だと思います。

また、質問いただいた、かえつ有明と法政大学の関係。Inter-edu の掲示板で旧嘉悦の敷地売却の見返りとかをほのめかす投稿を見ましたけど、うわさ程度に考えればいいと思います。そしてまた、サッカーで知名度を上げようとする新興校固有の問題の情報も、うわさ程度には考慮に入れて木になられたらご自身で確認されたほうがいいと思います。

いずれにしろ、「文武両道」を掲げる学校の実態は、文武分担制なのじゃないかと疑って確認する必要があるでしょう。伝統の國學院久我山も、週刊東洋経済の記事ではやっと近年本格化してきたのかなという印象を持ちました。

結局は、本人がやる気をもって勉強とサッカーをしっかりやるしかない

大学付属で、という場合に、中学入試でがんばって道を確保した上で中高とサッカーをしっかりやる という思惑がある方もいらっしゃるでしょう。

しかし、息子が中学生になって改めて思うのは、本人が自覚を持って人一倍努力して、勉強とサッカーをしっかりやるしかそんな両立はできないということです。付属に入ったからといって100%、大学に行ける安心の通行手形が入ったわけではありません。

サッカーが上手くなるには、ある程度本人にちょうどいいレベルのチームとよい指導者、試合機会などに恵まれてということも大事ですが、その前提となる、本人の努力と練習が何より欠かせません。

そして、勉強をしっかりやって身に着けてもらうにも、日々の鍛錬が欠かせません。

後々安心なようにと、いくら環境を整えても肝心の本人がしっかりしてくれないことにはそれが生かせないので、結局のところはどこに行ってもやる気と努力次第ということをだんだん感じています。

サッカーをしっかりやりたいという場合、クラブユースサッカー(U-13)選手権(JFAカップ) にエントリーされている、多摩大目黒、かえつ有明、攻玉社、成城中、高輪中がお勧めです。そういう大会にエントリーできる指導環境と学校の応援があるかどうかで、一年生という大事な時期に充実したサッカーができるか、下積みの反復練習で鍛えられるかの分かれ目になります。

下積みも重要と思いますが、本格的にサッカーをやるにはロスが大きいです。

挙げられれたうち、多摩大目黒、かえつ有明は、帝京や國學院久我山にサッカーのレベルでは負けず劣らずで、中学年代も指導が充実しているという面ではより魅力を感じて我が家でも調べました。

もう、かえつ有明は高校で國學院久我山を破るなど新たな時代を作りつつあるようで、上位のジュニアユースのクラブに行く並みの覚悟をしたほうがいいかもしれません。

両校とも、サッカーで知名度を上げようという作戦のようで、サッカーと勉強の分担度合いがより強いようです。もちろん勉強との両立も無理ではないとは思い ますが、かなり大変そうです。この2校はU-13の大会にエントリーし、中一からユースチームとも対戦してもまれるので中学でサッカーをかなり本格的にや れる学校だと思います。だからこそ、公立中学でジュニアユースクラブに行くのとどっちがいいのかよく考えたほうがいいかもしれません。

あと気になるのは通学時間です。多摩大目黒は校舎とグラウンドが離れているので、ご自宅がグラウンドに近ければいいかもと思いました。

國學院久我山は確かに高校からよりトップクラスの生徒が入りそこで続けるのは無理だろうということを感じて避けました。プロ選手を輩出している環境ですからそれなりの覚悟と自信がある方でないとと思います。

勉強主体でサッカーもという方向だと、校庭も広めの人工芝で、かつ、高校でフットサル部もあってサッカーからある程度近いところで勉強も続けやすい都市大付属が魅力的に感じました。あくまで部活の範囲ということで高いレベルは期待していませんが、勉強メインでスポーツもやるのにいい感じがあります。学園祭の面談で、フットサル部の顧問の先生の話を伺えたのですが、やはり、フットサル部は勉強とスポーツのバランスを取りたいという要望に応えてできたとか。

元会社の同僚で、かつ、サッカー少年の親でこのブログを読まれていた方に声をかけていただいたこともあります。第二体育会とも呼ぶべき、理工学部サッカー部で息子が優勝して...とかいうお話を伺ったとき、そういう親子関係がうらやましく感じました。

好きなことに打ち込むために苦手なことも一所懸命やるとかいうのは重要だと思います。同じ似た悩みというか、楽しみをお持ちの多くの親御さんお子さんを微力ながら応援しております。

ナタクンはまだ、「自律」した段階には無くて、親がチェックしてなだめ、すかしつつ勉強させてます。ただ、中学受験していたときとは少し違い、時間管理は本人がやりだしている感じがします。きっとこれから、ティーンエイジャー固有のいろいろな体験や経験を積んでいき、いつの間にか、親離れしていきそうです。

そういう大人への道を進む様子を見るに、小学生の間はまだまだ、めいいっぱい愛情を注ぎ献身的に応援してあげていいのじゃないかと思います。

一番大事なのは「愛されている」「大切にされている」という自覚を子供が持てることでしょう。自分本人が愛されているという確信を持っていたら、受験のための叱咤激励も信頼感を持って受け止められると思います。

もちろん、小学生のうちから、「巣立ち」を始められるお子様もいらっしゃるでしょうし、そういうお子さんこそが後から伸びるとも思います。しかし、そう育って欲しいと早く手放してしまうことよりは、子供が勝手に羽ばたいて巣立ってしまうのを待つほうがいいと思います。

ご自身で早く羽ばたかれた立派な方が、過保護を危惧する発言をされ、ああいう立派な人になるために、うちも手をかけすぎないようにと思う方は多いでしょう。しかし、すべての子供がそう育つとは思えません。

子供が巣立つには、自力で羽ばたいて飛翔するのを待つ必要があります。親鳥がえさを与えるのを減らせば空腹で巣立たざるを得なくなるのではなく、羽ばたき方を見せ、まねさせて、学んでいってこその巣立ちです。

幸い中学ではそういう大人に変わる子供への教育の経験が豊富です。思春期のいろいろなことは、親から子供に教えにくいものがあり、親から巣立つ過程を導く学校の先生に大いに期待しています。

> 5年生のカリキュラムで6年生までに学習する算数の全分野を習得します。

なんていうのを見て、「ナタクンはこういう生徒達と競争していたのか、うちなんか、算数の全範囲を習得したという気がしたのは、1月31日の夜8時だったのに。」と改めて周回遅れだったことを実感します。

去年の5月、ナタクンは習い事の発表の準備で連休を過ごし、通信添削、知の翼と作文のブンブンどりむ、それに、公立中高一貫向け塾という生活でした。それなりに忙しいのですが、私立向けの詰め込みと比べるとゆとりがありました。

これから、約一ヵ月後に、漢字の書き取りであまりにもふがいない、ちゃんと勉強しようよと、私立中学と公立併願へと方針を転換します。

知の翼などで、基礎の基礎はできていたからこその駆け込みだったのだなとか、四谷大塚の予習シリーズでそれなりに準備していたらまた違った楼にとか、いろいろ思うわけですが、当初想定を裏切らない結果が出たわけなので、まずは良かったなと、自分に、言い聞かせています。

我が家は、そのどこにも属していないため、まさしく他人事だったのですが、アンダンテさんによる分析

【中学受験】今は亡き「白書」の中身を想像してみる

で相当、日能研の結果は深刻だったという様子がわかってきました。統計としての合格者数の増減という問題じゃなくて、ボーダーライン予想が、特に桜蔭で外れており、そのために、予期せぬ不合格者を多数出したと想定されるそうです。

ただ、そこで疑問を覚えました。桜蔭の合格者総数では横ばいだったのではないか?受験者が増えたのだろうか?と。

参考にしていた合格者データはこちらです。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1234813795/393

2月1日難関10校合格者数 (カッコ)内は08年 09年4月2日16時現在

<日能研> <SAPIX> <四谷大塚Gr><早稲田アカデミー>

開成 80(83) 185(171) 89(85) 55(43)

麻布 107(107) 154(147) 66(74) 31(33)

武蔵 48(61) 35(37) 74(57) 56(37)

駒東 104(98) 121(106) 36(52) 25(31)

慶応普通 58(64) 84(88) 24(24) 20(22)

桐朋 82(85) 26(23) 90(59) 24(28)

櫻蔭 60(63) 130(124) 53(49) 35(33)

女子学院 111(72) 162(85) 85(69) 75(68)

雙葉 41(35) 55(28) 52(40) 34(25)

フェリス 108(94) 52(40) 35(29) 30(10)

--------------------------------

合計 799(762) 1004(849) 604(538) 385(330)

2月1日以外難関校

筑駒 26(38) 64(61) 29(15) 17(17)

栄光 72(106) 148(117) 20(27) 15(10)

聖光 129(138) 136(142) 77(52) 55(30)

桜蔭については、SAPIXに引き離されこそすれ、昨年比でそれほどの惨敗では無いなと思っていました。日能研よく持ちこたえているなと。

しかし、ここで気にも止めていなかった、証言が目に留まりました。開成と桜蔭の合格者のうち、かなり多くの比率で関東以外の受験生が混じっているのではないかという疑念です。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1234813795/362-366

日能研生の合格者の進路別割合データで、開成と桜蔭で「その他」が、麻布、女子学院比でとても多く、「関東以外」から合格者を稼いでいるのではないか?という指摘があります。

開成合格者80名 開成へ43名 筑駒へ9名 栄光へ3名 その他25名(31%)

麻布合格者106名(その後1名増) 麻布へ85名 栄光へ10名 渋幕へ3名その他8名(8%)

桜蔭合格者60名 桜蔭へ40名 JGへ4名 豊島へ3名 その他13名(21%)

女子学院111名 JGへ77名 桜蔭へ16名 慶中へ4名 その他12名(11%)

Nがまともだった2003年頃の結果は以下のとおり

開成

受験者数256名合格者数129名合格率51%

開成へ94名筑駒へ25名栄光へ7名その他3名(2%)

麻布

受験者数282名合格者数127名合格率45%

麻布へ105名栄光へ12名筑駒へ3名その他7名(6%)

いかに、2009年の開成の「その他率31%」が突出しているか

わかるだろう。半分以上は関東以外だろう。

日能研のデータで私が直接確認できればいいのですが、Googleからは見つからなかったのでどこかアカウントが必要な場所に書かれていることかもしれません。

合格者数の構成比から不自然なところがあるかなと思っていろいろ見てみましたが、開成が横ばいに対して、栄光は減りが大きいとか程度はいえますけど、直ちにそれが不自然なデータとまでは言いきれません。

開成合格者の進路でその他へ25名(31%)が流れるというのは確かに不自然なデータなのですが、そのデータの真偽をどなたか確認いただけると問題提起としての意味合いが高まるかと思います。

ただ、私としては不満なことがあります、習い事が二つも復活していることです。適当なところで折り合いをつけて大学受験に向けての塾に切り替えてくれるといいのにと思うのですが、多数決で負けてしまいまだ続けることになっています。楽しんでしっかり習い事の練習もやっているからわるいことでは無いかなとは思いますが、これに部活も増やすのは厳しそうなので、どれか整理ということになるかもしれません。

「ブログ村」参加しています。中高一貫校ブログ一覧はこちら⇒

しかし、実態としては中高一貫教育の人気が高まり、中高一貫校に高校から入る価値が下がっているのが現状ではないでしょうか?倍率低下を名指しされている私立高校のいくつかは、高校募集を減らすとかして人気低下に対応しつつあります。中高一貫校人気の結果としての高入人気低下じゃないかと思うわけです。

我が家でも、私立中高一貫校に投資する価値がどの程度あるのか?まだまだ、揺籃期の公立中高一貫校にどの程度期待できるのか?そして、高校受験で都立西や国立(こくりつ)高校を目指して進む場合と、中堅私立中学に進学するのではどっちがいいのか?真剣に悩み考えました。

中高一貫校の良さがあるように、高校受験するよさもあることも実感し、高専に進むとか進路の多様化、大学4年で終わらず、修士課程進学もにらんでどう投資するのがいいのか?多様化する進路をにらんで、何が何でも中高一貫私立が一番いいとは言いにくいとは感じています。

ただし、最初の論点に戻りますが、中高一貫校に高校から入りやすくなっているから、中学より高校から入った方がいいという議論は比べるポイントが間違っていると思います。そして、そういう勘違いが一部で起きることは防げないでしょうし、疑心暗鬼を生まないように、中入組と高入組を分けたデータの公開とかをやる学校が人気を集めるのではないかと予想しています。

学校運営上難しいのも分かりますが、このあたりをクリアにしていくか、もしくは、高入を絞って一部にするとか、はたまた 久留米大学附設のように高校だけ共学にするとか、何らかの改革や新しい試みが求められていると思います。

「ブログ村」参加しています。投票お願いします。 ⇒

ナタクン小2の秋のころの記事 低学年の勉強は机以外で を見返すと、このまま中学受験突入でもよかったのになどとも思いました。

息子は2年生ですが、私が思いつくままに算数を一緒に歩きながら、お風呂、布団の中とかで教えています。ごろごろしながら、時間と距離と速さの問題、分母 が異なる分数の足し算、掛け算九九を覚えたら次は素数の定義と素因数分解とか。九九を覚えたら、その答えとして登場する数と登場しない数があってその違い を素数という言葉で説明できるからというつながりでスムーズにわかるようです。というか、九九で近似の数字を探っていって判定するから九九を確実に覚える のによいなと思うし。

最近面白がっているのは、割り勘計算です。「4000円を三人で割り勘すると、」とか聞いて、「えー」とか言って考えるので、「すぐにお金を払うからまず は瞬間でお金を集めなきゃ」とか言って、とりあえず、2000円を一人と1000円を二人から集めるとか考えさせてます。

ナタクンの算数の才能はどのくらいか探ってというのもありますが、せっかく掛け算を教えたからついでに、という私の思い付きという程度のできごとでした。

これで、鉛筆を動かして解くようにさせておけば、算数が身についていたのでしょうけど、私自身が中学受験をやったことが無かったせいもあって、具体的イメージは湧きませんでした。ともかく、当時は中学受験させるつもりはなくて、おおらかにサッカーと習い事で過ごして高校受験すればいいやと思っていました。

中学受験に塾は必須と思っていて、塾にやるのはかわいそうかなという想いが先に立って踏み切れなかったといこともあります。また経済的に先が読みにくいし、中高は公立に行って欲しいという思いもありました。

ですが、四谷大塚の教材で親が教えて定期的にテストだけ受けておくというやり方でも十分中学受験は対応できたなと今にして思います。

無邪気に、 鶴亀算を小学2年生のナタクンにやらせていたころ私が中学受験経験者だったら、3年生でニュートン算で...とか中学受験にまっしぐらだったかもしれません。ナタクンに聞くとそんな早く始めるよりは6年生からがよかったといっていますが、どっちがよかったのか、多分答えはでないでしょう。

「ブログ村」参加しています。投票お願いします。 ⇒