先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人 第三回(『祖国と青年』21年6月号掲載)

日本陽明学の始祖・「近江(おうみ)聖人(せいじん)」中江藤樹1

求道(ぐどう)独学(どくがく)の中で確立した正真(しょうしん)の学問「心学(しんがく)」

王陽明(おうようめい)の語録である『伝習録(でんしゅうろく)』は1556年に現在に至る三巻の形が完成した。日本には慶長(けいちょう)(1596~1615)年間に伝来したという。実は、王陽明と会った日本人僧が居たのだが、帰国後暫(しばら)くして亡くなる。日本で陽明学を本格的に受用するには中江藤樹(なかえとうじゅ)を待たねばならなかった。しかし、中江藤樹が『陽明(ようめい)全書(ぜんしょ)』を手にしたのは37歳の時であり、亡くなる4年前だった。中江藤樹は自らの求道(ぐどう)の果てに、王陽明の言葉と出会い、深く納得したのである。それ迄に藤樹は王陽明と同じ様な求道体験(ぐどうたいけん)を重ねていた。

中江藤樹の藤樹は号(ごう)で、家に大きな藤の木が有った為に人々が「藤(とう)樹(じゅ)先生(せんせい)」と呼ぶようになったという。通称(つうしょう)は与(よ)右(え)衛門(もん)である。近江(おうみ)国高島(たかしま)郡上(かみ)小川(おがわ)村(現在の滋賀県高島市安曇川(あどがわ)町上小川)に慶長13年(1608)に生を受けた。両親は農業を営んでいたが、祖父吉長(よしなが)は米子藩(よなごはん)の家臣だった。

藤樹9歳の時、その祖父から、利発(りはつ)な孫を自分の養子に出して学問をさせないかと申し出があり、両親は藤樹の将来を慮(おもんばか)ってそれを受け入れた。藤樹は両親と別れて米子の祖父母の下で学問に励んだ。更に翌年、藩主の領地替(りょうちが)えにより、伊予(いよ)国大洲(おおず)(現愛媛県大洲市)に移る。この年、儒学(じゅがく)の経典(けいてん)四書(ししょ)の一つである『大学』(大人(たいじん)・立派な人物となる為の学問)を播(ひもと)き、その中の「天子(てんし)より以て庶人(しょじん)に至るまで、壱(いっ)是(し)に皆身を修(おさ)むるを以て本(もと)と為す。」(世の中で最も偉い天子様から自分達の様な庶民まで、総て等しく身を修めていく事が学問の基本である)との言葉に感動して涙を流し、自分も学問を修めて「聖人(せいじん)」たろうと志を立てた。経書の言葉を真直ぐかつ正面から受け止めたのである。ここが常人(じょうじん)と違う所である。

14歳の年に祖母が、翌年には祖父が亡くなる。15歳の藤樹少年は大洲の地で一人ぼっちになってしまう。17歳の時、京都の禅僧(ぜんそう)が招かれて論語(ろんご)の講義にやって来た。だが、その場に参加した武士は藤樹一人だった。未だ戦国の気風が残るこの時代、武士達は学問に重きを置いていなかった。禅僧は暫く滞在したが、失望して帰ってしまう。藤樹は「独学(どくがく)」の道を歩むしかなかった。禅僧に頼んで儒学(じゅがく)の教科書である『四書(ししょ)大全(たいぜん)』を手に入れた藤樹は、毎夜20枚を読破する事を自らに課して「聖人」の姿に向き合い自らも実践していく。

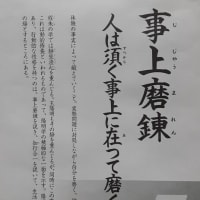

厳しく自らを律(りっ)し、一点の非の打ち所の無い生活を求めた。その結果、藤樹は藩内で浮き上がり、煙(けむ)たがられ、「孔子(こうし)殿(どの)」と揶揄(やゆ)されたりする。「こうあらねばならない」と思う余り、心の闊達(かったつ)さが失われて行ったのだ。その苦しみが更に藤樹を生長(せいちょう)させて行く。儒学の徹底実践の果てに、その本体である心の有り方を見出した求道姿勢(ぐどうしせい)こそ王陽明の若き日の求道そのものだった。後に藤樹の学問が陽明学に至る必然がここに芽生えていた。若き日の真剣な求道の果てつかんだ藤樹の学問観には磐石(ばんじゃく)の重みがある。

真実の学問・偽の学問

藤樹は、遠方(えんぽう)の弟子の求めに応じて記した学問手引書『翁(おきな)問答(もんどう)』下巻本(もと)の中で「正真(しょうしん)の学問とは」との問いに対して次の様に記している。

●まづ明徳(めいとく)をあきらかにするを、こころざしの根本(こんぽん)とたてさだめ、四書五経(ししょごきょう)の心を師とし、応事接物(おうじせつぶつ)の境界(きょうかい)を、砺石(といし)となして明徳の宝珠(ほうじゅ)をみがき、

(人間には、天から授(さず)かった明(あき)らかなる徳性(とくせい)があり、それは宝(たから)の玉の様なものである。この宝珠(ほうじゅ)である明徳(めいとく)を実際に顕(あらわ)していく事を志(こころざし)の根本と定める事が大切である。その上で、四書五経(ししょごきょう)に記されている聖人の心を自らの先生と為して、日日接する様々の物事を心の砥石(といし)とすれば、心の珠玉(しゅぎょく)は磨かれて輝き出して行く。)

それ故、学問とは「心のけがれをきよめ、身のおこなひをよくする」事が根本なのである。しかし世間では、学問の本質が理解されずに「偽(にせ)の学問」ばかりが横行(おうこう)していた。

●にせの学問は、博学(はくがく)のほまれを専(もっぱ)らとし、まされる人をねたみ、おのれが名をたかくせんとのみ、高満(こうまん)の心をまなことし、孝行(こうこう)にも忠節(ちゅうせつ)にも心がけず、只(ただ)ひたすら記誦(きしょう)詞章(ししょう)の芸(げい)ばかりをつとむる故(ゆえ)に、おほくするほど心だて行儀(ぎょうぎ)あしくなれり。

(偽物(にせもの)の学問は、博学を誇り、自分より勝(まさ)っている人物を妬(ねた)み、自分の名前を広めようとばかり思い、高慢(こうまん)な心がはびこって、親孝行も主君への忠節も全く心に懸(か)けず、只ひたすら暗記や詩歌(しいか)・文章などの芸事(げいごと)ばかり励んでいるので、やればやる程心と姿が悪くなって行くのだ。)

更に晩年(ばんねん)、陽明学と出会ってからは「学は良知(りょうち)に致(いた)るより外(ほか)なく候(そうろう)。」と断言(だんげん)している。。藤樹は、四書五経に記された聖人(せいじん)や賢人(けんじん)の心を鏡にして自分の心を正して行く事は総(すべ)てが心の功夫(くふう)の為の学問だから、私のいう真実の学問は「心学(しんがく)」といって良いと述べている。心学を進める為には、真の読書が行わなければならない。

●文字(もんじ)を目に見、おぼえることはならざれども、聖人(せいじん)の書のほんいをよく得心(とくしん)してわが心の鏡とするを、心にて心をよむと云て真実の読書也

(文字を眼で見て覚(おぼ)える事は出来ないでも、聖人の書物の中に書かれている事柄(ことがら)を心で受け止めて、自分の心の鏡として行く読書を、「心で心を読む」と言う。真実の読書はその様にあるべきである。)

「心で心を読む」に対して、今の読書は「眼(まなこ)にて文字(もんじ)を読む」に堕(だ)しているという。現代の吾々の読書も正に「眼にて文字を読み」知識を増やしている事が大半(たいはん)である

藤樹の文武両道論

中江藤樹というと学問の人というイメージが強いが、武士の有り方に対して「仁(じん)」と「義(ぎ)」の観点からの文武(ぶんぶ)両道(りょうどう)を訴えた。(『翁問答』上巻之末(すえ))

●元来(がんらい)文武(ぶんぶ)は一徳(いっとく)にして、各(おのおの)別(べつ)なるものにてはなく候(そうろう)。(略)

武なき文は真実(しんじつ)の文にあらず、文なき武は真実の武にあらず。(略)文道(ぶんどう)をおこなはんための武道(ぶどう)なれば、武道の根(ね)は文なり。武道の威(い)をもちいておさむる文道なれば、文道の根は武なり。(略)文は仁(じん)道(どう)の異名(いみょう)、武は義(ぎ)道(どう)の異名なり。(略)仁にそむきたる文は、名(な)は文なれども実(じつ)は文にあらず。義にそむきたる武は、名は武なれども実は武にあらず。(略)文武に徳(とく)と芸(げい)との本末(ほんまつ)あり。仁は文の徳にして文芸(ぶんげい)の根本なり。文学礼楽書数(ぶんがくれいがくしょすう)は芸にして、文徳の枝葉(しよう)なり。義は武の徳にして武芸(ぶげい)の根本なり。軍法射御兵法(ぐんぽうしゃぎょへいほう)などは芸にして、武徳の枝葉なり。

「仁道」とは人々に対する深い思いやりの生き方であり、「義道」とは正義を実践する事である。その両者が備わってこそ真の武士なのである。藤樹は仁愛(じんあい)と正義(せいぎ)を備(そな)えた文武両道の生き方は学問によってのみ確立できると訴えた。

孝は「祖先祭祀」「親子の情」「子孫繁栄」の全う

寛永(かんえい)二年、故郷(ふるさと)から父吉次(よしつぐ)死亡の報(しら)せが18歳の藤樹の下に届いた。故郷には母だけが残されて居た。22歳の時藤樹は休暇(きゅうか)を取って小川村(おがわむら)に帰省(きせい)した。更に25歳の春にも帰省して母に大洲での同居を勧(すす)めた、だが、歳行(としい)った母は病気がちでもあり、例(たと)え飢(う)え死(じ)にしても、故郷を離れて遠い国には行きたくない。と申し出を断った。落胆(らくたん)した藤樹は帰路(きろ)喘息(ぜんそく)を患(わずら)うようになる。

27歳の春、藤樹は藩(はん)家老(かろう)宛に「辞職(じしょく)嘆願書(たんがんしょ)」を提出した。だが藤樹の人物(じんぶつ)を惜(お)しむ家老は黙殺(もくさつ)する。冬十月、遂(つい)に藤樹は脱藩(だっぱん)を断行(だんこう)した。

●私(わたくし)儀(ぎ)は、養親(ようしん)ともに四人まで御座候(ござそうら)へ共(ども)、三人には幼少(ようしょう)にて離(はな)れ申(もう)し、今(いま)母(はは)一人(ひとり)残り申し候(そうろう)。母一人子一人の事に御座候。その上、母存生(ぞんせい)の内(うち)も、今八、九年の体(たい)に御座候(ござそうろう)条(じょう)、お暇(いとま)申し請(う)け、古郷(ふるさと)へ罷(まか)り帰り、母存命(ぞんめい)の間(あいだ)は、如何様(いかよう)の業(わざ)をなりとも仕(つかえ)養(やしな)ひ申し、母相果(あいは)て候(そうら)はば、罷(まか)り帰り、貴様(あなたさま)を頼(たの)み存(ぞん)じ、召(め)し返(かえ)され下(くだ)され候(そうら)はば、御奉公(ごほうこう)仕度(つかえたき)覚悟(かくご)に御座候(ござそうろう)。此(こ)の外(ほか)いささかも存ずる子細(しさい)も御座(ござ)なく候(そうろう)。

(私には養父母(ようふぼ)(祖父母(そふぼ))を含め四人の父母がいましたが、三人は幼少の頃に亡くなり、今は故郷の母だけが残っております。母一人子一人であり、母も高齢(こうれい)であと八・九年の命(いのち)であります。お暇(いとま)を戴(いただ)いて故郷(ふるさと)に戻り、母が存命(ぞんめい)の間(あいだ)は如何(いか)なる仕事を行ってでも母を養い、母が亡くなった後は、許されるのでしたら再び戻って奉公(ほうこう)を致したく存じます。母に孝養(こうよう)を尽したい以外に他意(たい)は一切(いっさい)ありません。)

脱藩(だっぱん)すれば討手(うちて)が派遣(はけん)され殺されても文句(もんく)が言えない。藤樹は、母の前で討(う)たれる事を避けるべく京都で沙汰(さた)を待った。大洲(おおず)藩は遂(つい)に藤樹の切実(せつじつ)なる孝(こう)心(しん)に基(もと)ずく脱藩(だっぱん)を黙認(もくにん)した。儒教(じゅきょう)の基礎には「孝(こう)」の思想があり、親への孝が、主君(しゅくん)への忠(ちゅう)を支えていた。孝行(こうこう)なる者を処分(しょぶん)は出来なかった。

儒教の孝を説いた経典(けいてん)には『孝(こう)経(きょう)』があり、「身体(しんたい)髪膚(はっぷ)、これを父母(ふぼ)に受(う)く。敢(あえ)て毀(き)傷(しょう)せざるは、孝(こう)の始(はじ)めなり。」の言葉が有名である。加地(かじ)伸(のぶ)行(ゆき)氏は、孝について「物(ぶっ)・心(しん)ともに親に尽(つく)すことは、伝統的概念(がいねん)の孝としては、三分の一の内容にすぎ」ないと指摘(してき)し、更(さら)に「祖先(そせん)祭祀(さいし)」と「子孫(しそん)の繁栄(はんえい)」が相俟(あいま)って「孝」たりうると述べている(『孝経〈全訳〉』)。

『孝経』には天子(てんし)から庶民(しょみん)に至る孝の有り方が記されているが、第十五章には「諌争(かんそう)の章」があり、主君や親が非道(ひどう)を行(おこな)わんとした場合に諌(いさ)める事の重要性が記されている。孝は盲目的(もうもくてき)な道徳ではなく、祖先・親子・子孫に亘(わた)って永遠(えいえん)に繁栄(はんえい)して行く「至(し)徳(とく)要道(ようどう)」(最高の徳が発揮(はっき)された正しい道)だった。藤樹は孝を最高(さいこう)真理(しんり)と捕(とら)え、後(のち)には孝経(こうきょう)を毎朝拝誦(はいしょう)する事を日課(にっか)とした。

藤樹は『翁問答』上巻之本の中で次の様に述べている。

●いゑをおこすも子孫なり、家を破(やぶ)るも子孫なり。子孫に道をおしへずして、子孫の繁昌(はんじょう)をもとむるは、あしなくて行くことをねがふにひとし。

(将来に亘って家を興(おこ)したり破滅(はめつ)させるのも子孫次第(しだい)である。子孫に人としての立派なあり方を教えずに子孫の繁栄を求めるのは、足がないままに歩(あゆ)めと言って居るのと同じであり、不可能である。)

藤樹は、子供に当座(とうざ)の苦労をさせまいと、わがまま放題(ほうだい)を容認(ようにん)している親の愛を「姑息(こそく)の愛」「舐犢(しとく)の愛」と称して牛が子牛をぺろぺろなめる様(さま)に例(たと)えてたしなめている。いつの時代もバカ親が存在していた。甘(あま)やかされた子孫を持てば子孫は破滅(はめつ)し、孝は全(まっと)う出来なくなるのである。

日本陽明学の始祖・「近江(おうみ)聖人(せいじん)」中江藤樹1

求道(ぐどう)独学(どくがく)の中で確立した正真(しょうしん)の学問「心学(しんがく)」

王陽明(おうようめい)の語録である『伝習録(でんしゅうろく)』は1556年に現在に至る三巻の形が完成した。日本には慶長(けいちょう)(1596~1615)年間に伝来したという。実は、王陽明と会った日本人僧が居たのだが、帰国後暫(しばら)くして亡くなる。日本で陽明学を本格的に受用するには中江藤樹(なかえとうじゅ)を待たねばならなかった。しかし、中江藤樹が『陽明(ようめい)全書(ぜんしょ)』を手にしたのは37歳の時であり、亡くなる4年前だった。中江藤樹は自らの求道(ぐどう)の果てに、王陽明の言葉と出会い、深く納得したのである。それ迄に藤樹は王陽明と同じ様な求道体験(ぐどうたいけん)を重ねていた。

中江藤樹の藤樹は号(ごう)で、家に大きな藤の木が有った為に人々が「藤(とう)樹(じゅ)先生(せんせい)」と呼ぶようになったという。通称(つうしょう)は与(よ)右(え)衛門(もん)である。近江(おうみ)国高島(たかしま)郡上(かみ)小川(おがわ)村(現在の滋賀県高島市安曇川(あどがわ)町上小川)に慶長13年(1608)に生を受けた。両親は農業を営んでいたが、祖父吉長(よしなが)は米子藩(よなごはん)の家臣だった。

藤樹9歳の時、その祖父から、利発(りはつ)な孫を自分の養子に出して学問をさせないかと申し出があり、両親は藤樹の将来を慮(おもんばか)ってそれを受け入れた。藤樹は両親と別れて米子の祖父母の下で学問に励んだ。更に翌年、藩主の領地替(りょうちが)えにより、伊予(いよ)国大洲(おおず)(現愛媛県大洲市)に移る。この年、儒学(じゅがく)の経典(けいてん)四書(ししょ)の一つである『大学』(大人(たいじん)・立派な人物となる為の学問)を播(ひもと)き、その中の「天子(てんし)より以て庶人(しょじん)に至るまで、壱(いっ)是(し)に皆身を修(おさ)むるを以て本(もと)と為す。」(世の中で最も偉い天子様から自分達の様な庶民まで、総て等しく身を修めていく事が学問の基本である)との言葉に感動して涙を流し、自分も学問を修めて「聖人(せいじん)」たろうと志を立てた。経書の言葉を真直ぐかつ正面から受け止めたのである。ここが常人(じょうじん)と違う所である。

14歳の年に祖母が、翌年には祖父が亡くなる。15歳の藤樹少年は大洲の地で一人ぼっちになってしまう。17歳の時、京都の禅僧(ぜんそう)が招かれて論語(ろんご)の講義にやって来た。だが、その場に参加した武士は藤樹一人だった。未だ戦国の気風が残るこの時代、武士達は学問に重きを置いていなかった。禅僧は暫く滞在したが、失望して帰ってしまう。藤樹は「独学(どくがく)」の道を歩むしかなかった。禅僧に頼んで儒学(じゅがく)の教科書である『四書(ししょ)大全(たいぜん)』を手に入れた藤樹は、毎夜20枚を読破する事を自らに課して「聖人」の姿に向き合い自らも実践していく。

厳しく自らを律(りっ)し、一点の非の打ち所の無い生活を求めた。その結果、藤樹は藩内で浮き上がり、煙(けむ)たがられ、「孔子(こうし)殿(どの)」と揶揄(やゆ)されたりする。「こうあらねばならない」と思う余り、心の闊達(かったつ)さが失われて行ったのだ。その苦しみが更に藤樹を生長(せいちょう)させて行く。儒学の徹底実践の果てに、その本体である心の有り方を見出した求道姿勢(ぐどうしせい)こそ王陽明の若き日の求道そのものだった。後に藤樹の学問が陽明学に至る必然がここに芽生えていた。若き日の真剣な求道の果てつかんだ藤樹の学問観には磐石(ばんじゃく)の重みがある。

真実の学問・偽の学問

藤樹は、遠方(えんぽう)の弟子の求めに応じて記した学問手引書『翁(おきな)問答(もんどう)』下巻本(もと)の中で「正真(しょうしん)の学問とは」との問いに対して次の様に記している。

●まづ明徳(めいとく)をあきらかにするを、こころざしの根本(こんぽん)とたてさだめ、四書五経(ししょごきょう)の心を師とし、応事接物(おうじせつぶつ)の境界(きょうかい)を、砺石(といし)となして明徳の宝珠(ほうじゅ)をみがき、

(人間には、天から授(さず)かった明(あき)らかなる徳性(とくせい)があり、それは宝(たから)の玉の様なものである。この宝珠(ほうじゅ)である明徳(めいとく)を実際に顕(あらわ)していく事を志(こころざし)の根本と定める事が大切である。その上で、四書五経(ししょごきょう)に記されている聖人の心を自らの先生と為して、日日接する様々の物事を心の砥石(といし)とすれば、心の珠玉(しゅぎょく)は磨かれて輝き出して行く。)

それ故、学問とは「心のけがれをきよめ、身のおこなひをよくする」事が根本なのである。しかし世間では、学問の本質が理解されずに「偽(にせ)の学問」ばかりが横行(おうこう)していた。

●にせの学問は、博学(はくがく)のほまれを専(もっぱ)らとし、まされる人をねたみ、おのれが名をたかくせんとのみ、高満(こうまん)の心をまなことし、孝行(こうこう)にも忠節(ちゅうせつ)にも心がけず、只(ただ)ひたすら記誦(きしょう)詞章(ししょう)の芸(げい)ばかりをつとむる故(ゆえ)に、おほくするほど心だて行儀(ぎょうぎ)あしくなれり。

(偽物(にせもの)の学問は、博学を誇り、自分より勝(まさ)っている人物を妬(ねた)み、自分の名前を広めようとばかり思い、高慢(こうまん)な心がはびこって、親孝行も主君への忠節も全く心に懸(か)けず、只ひたすら暗記や詩歌(しいか)・文章などの芸事(げいごと)ばかり励んでいるので、やればやる程心と姿が悪くなって行くのだ。)

更に晩年(ばんねん)、陽明学と出会ってからは「学は良知(りょうち)に致(いた)るより外(ほか)なく候(そうろう)。」と断言(だんげん)している。。藤樹は、四書五経に記された聖人(せいじん)や賢人(けんじん)の心を鏡にして自分の心を正して行く事は総(すべ)てが心の功夫(くふう)の為の学問だから、私のいう真実の学問は「心学(しんがく)」といって良いと述べている。心学を進める為には、真の読書が行わなければならない。

●文字(もんじ)を目に見、おぼえることはならざれども、聖人(せいじん)の書のほんいをよく得心(とくしん)してわが心の鏡とするを、心にて心をよむと云て真実の読書也

(文字を眼で見て覚(おぼ)える事は出来ないでも、聖人の書物の中に書かれている事柄(ことがら)を心で受け止めて、自分の心の鏡として行く読書を、「心で心を読む」と言う。真実の読書はその様にあるべきである。)

「心で心を読む」に対して、今の読書は「眼(まなこ)にて文字(もんじ)を読む」に堕(だ)しているという。現代の吾々の読書も正に「眼にて文字を読み」知識を増やしている事が大半(たいはん)である

藤樹の文武両道論

中江藤樹というと学問の人というイメージが強いが、武士の有り方に対して「仁(じん)」と「義(ぎ)」の観点からの文武(ぶんぶ)両道(りょうどう)を訴えた。(『翁問答』上巻之末(すえ))

●元来(がんらい)文武(ぶんぶ)は一徳(いっとく)にして、各(おのおの)別(べつ)なるものにてはなく候(そうろう)。(略)

武なき文は真実(しんじつ)の文にあらず、文なき武は真実の武にあらず。(略)文道(ぶんどう)をおこなはんための武道(ぶどう)なれば、武道の根(ね)は文なり。武道の威(い)をもちいておさむる文道なれば、文道の根は武なり。(略)文は仁(じん)道(どう)の異名(いみょう)、武は義(ぎ)道(どう)の異名なり。(略)仁にそむきたる文は、名(な)は文なれども実(じつ)は文にあらず。義にそむきたる武は、名は武なれども実は武にあらず。(略)文武に徳(とく)と芸(げい)との本末(ほんまつ)あり。仁は文の徳にして文芸(ぶんげい)の根本なり。文学礼楽書数(ぶんがくれいがくしょすう)は芸にして、文徳の枝葉(しよう)なり。義は武の徳にして武芸(ぶげい)の根本なり。軍法射御兵法(ぐんぽうしゃぎょへいほう)などは芸にして、武徳の枝葉なり。

「仁道」とは人々に対する深い思いやりの生き方であり、「義道」とは正義を実践する事である。その両者が備わってこそ真の武士なのである。藤樹は仁愛(じんあい)と正義(せいぎ)を備(そな)えた文武両道の生き方は学問によってのみ確立できると訴えた。

孝は「祖先祭祀」「親子の情」「子孫繁栄」の全う

寛永(かんえい)二年、故郷(ふるさと)から父吉次(よしつぐ)死亡の報(しら)せが18歳の藤樹の下に届いた。故郷には母だけが残されて居た。22歳の時藤樹は休暇(きゅうか)を取って小川村(おがわむら)に帰省(きせい)した。更に25歳の春にも帰省して母に大洲での同居を勧(すす)めた、だが、歳行(としい)った母は病気がちでもあり、例(たと)え飢(う)え死(じ)にしても、故郷を離れて遠い国には行きたくない。と申し出を断った。落胆(らくたん)した藤樹は帰路(きろ)喘息(ぜんそく)を患(わずら)うようになる。

27歳の春、藤樹は藩(はん)家老(かろう)宛に「辞職(じしょく)嘆願書(たんがんしょ)」を提出した。だが藤樹の人物(じんぶつ)を惜(お)しむ家老は黙殺(もくさつ)する。冬十月、遂(つい)に藤樹は脱藩(だっぱん)を断行(だんこう)した。

●私(わたくし)儀(ぎ)は、養親(ようしん)ともに四人まで御座候(ござそうら)へ共(ども)、三人には幼少(ようしょう)にて離(はな)れ申(もう)し、今(いま)母(はは)一人(ひとり)残り申し候(そうろう)。母一人子一人の事に御座候。その上、母存生(ぞんせい)の内(うち)も、今八、九年の体(たい)に御座候(ござそうろう)条(じょう)、お暇(いとま)申し請(う)け、古郷(ふるさと)へ罷(まか)り帰り、母存命(ぞんめい)の間(あいだ)は、如何様(いかよう)の業(わざ)をなりとも仕(つかえ)養(やしな)ひ申し、母相果(あいは)て候(そうら)はば、罷(まか)り帰り、貴様(あなたさま)を頼(たの)み存(ぞん)じ、召(め)し返(かえ)され下(くだ)され候(そうら)はば、御奉公(ごほうこう)仕度(つかえたき)覚悟(かくご)に御座候(ござそうろう)。此(こ)の外(ほか)いささかも存ずる子細(しさい)も御座(ござ)なく候(そうろう)。

(私には養父母(ようふぼ)(祖父母(そふぼ))を含め四人の父母がいましたが、三人は幼少の頃に亡くなり、今は故郷の母だけが残っております。母一人子一人であり、母も高齢(こうれい)であと八・九年の命(いのち)であります。お暇(いとま)を戴(いただ)いて故郷(ふるさと)に戻り、母が存命(ぞんめい)の間(あいだ)は如何(いか)なる仕事を行ってでも母を養い、母が亡くなった後は、許されるのでしたら再び戻って奉公(ほうこう)を致したく存じます。母に孝養(こうよう)を尽したい以外に他意(たい)は一切(いっさい)ありません。)

脱藩(だっぱん)すれば討手(うちて)が派遣(はけん)され殺されても文句(もんく)が言えない。藤樹は、母の前で討(う)たれる事を避けるべく京都で沙汰(さた)を待った。大洲(おおず)藩は遂(つい)に藤樹の切実(せつじつ)なる孝(こう)心(しん)に基(もと)ずく脱藩(だっぱん)を黙認(もくにん)した。儒教(じゅきょう)の基礎には「孝(こう)」の思想があり、親への孝が、主君(しゅくん)への忠(ちゅう)を支えていた。孝行(こうこう)なる者を処分(しょぶん)は出来なかった。

儒教の孝を説いた経典(けいてん)には『孝(こう)経(きょう)』があり、「身体(しんたい)髪膚(はっぷ)、これを父母(ふぼ)に受(う)く。敢(あえ)て毀(き)傷(しょう)せざるは、孝(こう)の始(はじ)めなり。」の言葉が有名である。加地(かじ)伸(のぶ)行(ゆき)氏は、孝について「物(ぶっ)・心(しん)ともに親に尽(つく)すことは、伝統的概念(がいねん)の孝としては、三分の一の内容にすぎ」ないと指摘(してき)し、更(さら)に「祖先(そせん)祭祀(さいし)」と「子孫(しそん)の繁栄(はんえい)」が相俟(あいま)って「孝」たりうると述べている(『孝経〈全訳〉』)。

『孝経』には天子(てんし)から庶民(しょみん)に至る孝の有り方が記されているが、第十五章には「諌争(かんそう)の章」があり、主君や親が非道(ひどう)を行(おこな)わんとした場合に諌(いさ)める事の重要性が記されている。孝は盲目的(もうもくてき)な道徳ではなく、祖先・親子・子孫に亘(わた)って永遠(えいえん)に繁栄(はんえい)して行く「至(し)徳(とく)要道(ようどう)」(最高の徳が発揮(はっき)された正しい道)だった。藤樹は孝を最高(さいこう)真理(しんり)と捕(とら)え、後(のち)には孝経(こうきょう)を毎朝拝誦(はいしょう)する事を日課(にっか)とした。

藤樹は『翁問答』上巻之本の中で次の様に述べている。

●いゑをおこすも子孫なり、家を破(やぶ)るも子孫なり。子孫に道をおしへずして、子孫の繁昌(はんじょう)をもとむるは、あしなくて行くことをねがふにひとし。

(将来に亘って家を興(おこ)したり破滅(はめつ)させるのも子孫次第(しだい)である。子孫に人としての立派なあり方を教えずに子孫の繁栄を求めるのは、足がないままに歩(あゆ)めと言って居るのと同じであり、不可能である。)

藤樹は、子供に当座(とうざ)の苦労をさせまいと、わがまま放題(ほうだい)を容認(ようにん)している親の愛を「姑息(こそく)の愛」「舐犢(しとく)の愛」と称して牛が子牛をぺろぺろなめる様(さま)に例(たと)えてたしなめている。いつの時代もバカ親が存在していた。甘(あま)やかされた子孫を持てば子孫は破滅(はめつ)し、孝は全(まっと)う出来なくなるのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます