金沢城大手門(尾坂門)の石垣などの特徴を観察してみました。

広い大手堀と大手堀中間で江戸時代には新丸内に堀が入り込んだ場所が大手堀中間である程度推測できる。

大手門(尾坂門)の石垣は様々な形態があります。

門入口右の二段石垣は形態が違い、下段は創建当初の慶長期で上段は江戸時代後期初頭になりますか寛政期(1800年ほど)に修復されたと説明版に出ています。

入口から階段を上っていくと、新丸に入るには江戸時代前期から現在まで続いて右折しますが、新丸造成の初期には左折していただろうと思われる隅石が確認できます。

さらに、上り切ったところの石垣でかって門があって柱が石垣に食い込んだあとや漢数字の「二」が入った刻石が見られることから、寛文期に修築した頃の石垣が現存していると思われます。

又、石垣の上部に上る「合坂(あいさか)」という石段が左斜め上と右斜め上の二方向を確認できます。

こうして、金沢城は石垣の博物館と言われるほど積み方の種類が多いですが、今回の大手門の石垣知勇信に観察するだけでも様々興味に尽きません。

「大手堀全体」黒門から

「新丸堀が入り込む辺り」大手堀中間

「新丸絵図」

「大手門石垣と大手堀」

「大手門二段積み石垣」

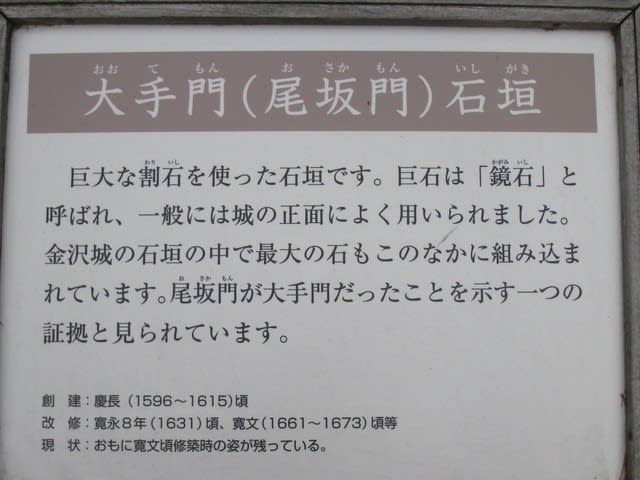

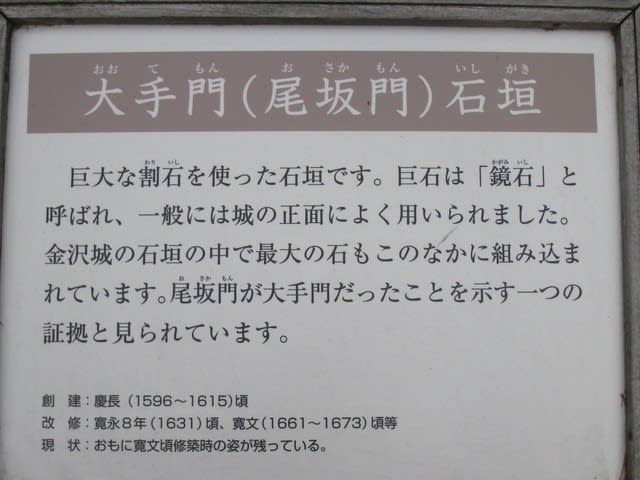

「石垣説明版」

大手門入口

「隅石遺構」

「鏡石説明版」

「鏡石」

「鏡石」

「柱が食い込んだあと」

「柱が食い込んだあと」

「漢数字の(二)の刻石」

「合坂(あいさか)」

「゛合坂」

「合坂」

広い大手堀と大手堀中間で江戸時代には新丸内に堀が入り込んだ場所が大手堀中間である程度推測できる。

大手門(尾坂門)の石垣は様々な形態があります。

門入口右の二段石垣は形態が違い、下段は創建当初の慶長期で上段は江戸時代後期初頭になりますか寛政期(1800年ほど)に修復されたと説明版に出ています。

入口から階段を上っていくと、新丸に入るには江戸時代前期から現在まで続いて右折しますが、新丸造成の初期には左折していただろうと思われる隅石が確認できます。

さらに、上り切ったところの石垣でかって門があって柱が石垣に食い込んだあとや漢数字の「二」が入った刻石が見られることから、寛文期に修築した頃の石垣が現存していると思われます。

又、石垣の上部に上る「合坂(あいさか)」という石段が左斜め上と右斜め上の二方向を確認できます。

こうして、金沢城は石垣の博物館と言われるほど積み方の種類が多いですが、今回の大手門の石垣知勇信に観察するだけでも様々興味に尽きません。

「大手堀全体」黒門から

「新丸堀が入り込む辺り」大手堀中間

「新丸絵図」

「大手門石垣と大手堀」

「大手門二段積み石垣」

「石垣説明版」

大手門入口

「隅石遺構」

「鏡石説明版」

「鏡石」

「鏡石」

「柱が食い込んだあと」

「柱が食い込んだあと」

「漢数字の(二)の刻石」

「合坂(あいさか)」

「゛合坂」

「合坂」