2016年2月1日 秋田県

真山神社

秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢

「江戸時代は佐竹藩ゆかりの祈願所、明治以降は現在の真山神社の姿に」

江戸時代には国内十二社に指定され、佐竹藩ゆかりの祈願所として数々の寄進崇敬を受けました。それにより、幾多の堂塔伽藍が営まれるようになったそうです。明治維新以後は、神仏分離令が発せられたことで元の神域に復し、名称も赤神神社から真山神社と改められました。それと同時に、秋田県の県社に列格されることになりました。真山神社の本殿は、真山(567m)山頂に鎮座しており、国家安泰、五穀豊穣、海上安全の守護神として崇敬されています。平成19年に改築した重層(2階建て)建築で展望も兼ねており、その眺望は感嘆に値します。 真山神社ホームページより 抜粋

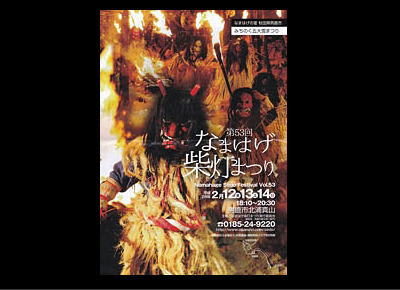

なまはげゆかりの地として神社の境内では、毎年2月なまはげ柴灯まつりが行われることでも有名です。

▲仁王門

▼仁王像:江戸時代後期に秋田藩佐竹氏より寄進されたもの

白く見える部分は水に濡らした紙を仁王様に投げつけたもの(自分の具合の悪いところに)

▲ 狛犬もなまはげ風

▼ 丸木舟

男鹿半島の丸木舟は、一本の杉の原木をえぐって造る舟で、「えぐり舟」ともいわれる。原木は、真山や本山の樹齢三百年以上のものを使った。艫(とも)の断面が四角形で、舟の原初形態をとどめており、昭和四十年に、国の重要有形民俗文化財に指定された。一本の木で造るため、岩に当たっても壊れない。潮や風に流されず、波渡りもよく、転覆の恐れがないことから、岩礁地帯の海に適し、耐用年数も百年と長い。そのため小漁業や運搬などに重宝され、明治の初めには三百八十九艘もあったという。

▼ 神楽殿

▼拝殿

▼薬師堂:薬師如来が安置されている

▲中央が薬師如来でしょう?

cosmophantom