久しく時間が空いてしまったが、3月11日 会津に小生はいた。

ここは2度目になるが、前回だけではとても周りきれるものではなかった。

前回、後ろ髪惹かれる思いで会津を後にした。

というのも、どうしても行きたかったが、時間の関係で行けないところが

あったからだ。

今回の訪問の目的の一つは、これだ。

そう 新選組。

この街には新選組隊士が眠っている。

小生は幕末が大好き。

松陰、西郷、龍馬、高杉も好きだが、どちらかと言うと幕府側の方が好きかな。

とりわけ新選組は特に好き。

そこで新選組に会いに早速散策を開始する。

前日は雪。足場は悪いが、心は軽い。

会津若松市にある天寧寺へ向かう。

ここには新選組局長 近藤勇の墓がある。

(近藤勇)

この近藤勇は山梨にも来ていて、鳥羽伏見で負けた後、新選組の生き残りたちと

勝沼に来て、官軍と戦っているんですな。でも敗れて、千葉の流山で捕えられ、板橋で斬首。

無念の終わり方をしている。よって近藤自身は会津に辿り着くことは出来なかった。

首は京都の三条の河原で晒された後、行方不明。

その首が、この天寧寺の墓に葬られているという。

新選組の鬼の副長 土方歳三がつくった墓と言われている。

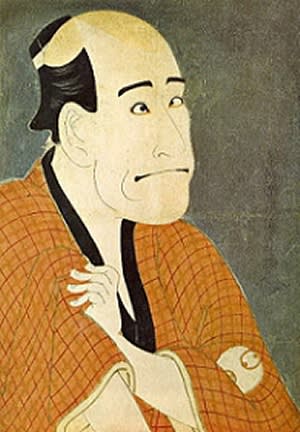

(土方歳三 渋すぎ。フランス式の軍服が良く似合う)

(天寧寺の近藤勇の墓)

結構 山の高いところにあって息が切れる。運動不足を痛感

近藤勇は静かに眠っている。

ここに来ると土方の想いがじんじん伝わってくる感じがする。

土方は近藤が捕えられたのち、各地を転戦して会津に辿り着く。

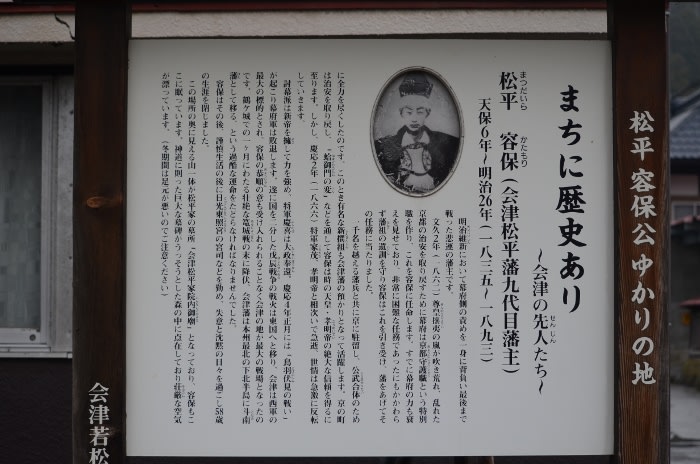

浪人の集まりだった新選組が、天下でこのような活躍が出来たのは、会津藩の支援が大きい。

壬生浪士組だったこの浪人の集まりは、会津藩御預となり新選組が誕生する。

この名前も、会津の殿様松平容保公より賜ったという説もある。

新選組にとって会津藩は大恩があるんですな。

やがて会津藩が朝敵となり、官軍に攻められると、新選組も会津とともに戦うのは

自然の流れだったのだろう。

今から144年前の戊辰戦争激戦地だった会津。

近藤の墓は、その会津の街が良く見える所にある。

(近藤勇が見つめる会津の街)

とても美しい街。雪が降った直後でこれまた格別だ。

近藤さんのところを後にして、新選組のもう一人の大物が眠る阿弥陀寺へ向かう。

その寺には、斎藤一が眠っている。

(斎藤一)

新選組三番隊隊長にして、沖田総司とならぶ剣客だったそうだ。

彼は土方と袂を分かれ、函館にはいかず、会津に残る道を選んだ。

しかし彼はそこで生き残った。

そして彼はやがて警視庁の警官となり、かつて戊辰戦争で戦った敵、西郷率いる薩摩と西南戦争で

戦っている。

斎藤にとって西南戦争は弔い合戦のような意味もあったのかもしれない。

東京にもいたようだが、会津藩出身でもない彼が、死地を会津にしたのは、

彼の会津藩に対する忠義や多くの仲間が倒れた地への想いなのだろうか?

そんな彼は71年の生涯を閉じて、阿弥陀寺で他の戊辰戦争戦死者と共に

眠っている。

(斎藤一の墓)

いろいろな新選組の小説を見ると、剣客で寡黙なイメージで描かれているが、

この寺を訪ねると、彼の会津に対する強い思いを感じることが出来る。

この寺のすぐ近くには新選組記念館がある。

来年の大河ドラマは、綾瀬はるかちゃん主演の「八重の桜」だ。

会津のジャンヌダルクこと新島八重の企画展をやっていたが、

それは後日にしよう。

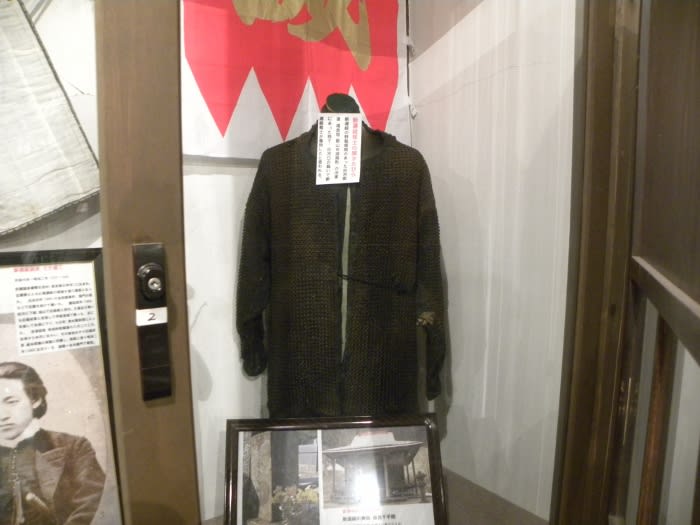

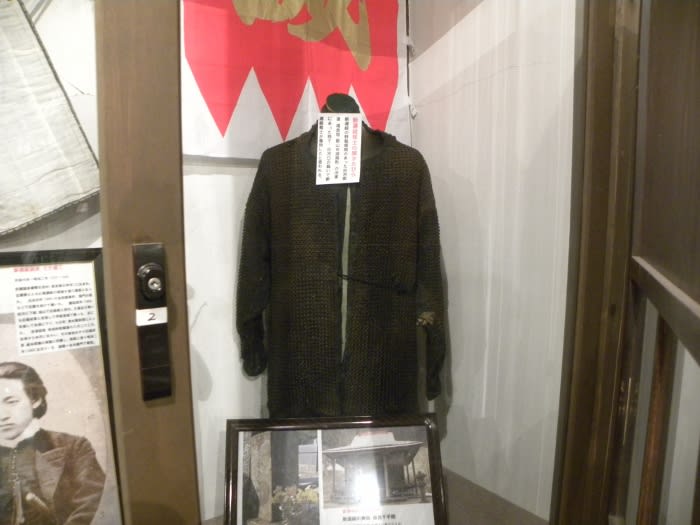

新島八重関連以外にも、それほど広くはないが、いろいろ展示してあり、新選組の

遺品など貴重なものがある。

(新選組隊士の鎖帷子)

近藤、斎藤だけでなく、多くの新選組隊士が散った街会津。

ちょっとしたタイムスリップが出来る街だ。

また風格のある蔵が多く、高台から眺めても美しいが、街中から見ても

美しい街。

街を見るだけで楽しいところってそうない。

行ってきたばかりなのに、また会津に行きたいとすぐに思ってしまう

とても魅力あふれる街だ。

ここは2度目になるが、前回だけではとても周りきれるものではなかった。

前回、後ろ髪惹かれる思いで会津を後にした。

というのも、どうしても行きたかったが、時間の関係で行けないところが

あったからだ。

今回の訪問の目的の一つは、これだ。

そう 新選組。

この街には新選組隊士が眠っている。

小生は幕末が大好き。

松陰、西郷、龍馬、高杉も好きだが、どちらかと言うと幕府側の方が好きかな。

とりわけ新選組は特に好き。

そこで新選組に会いに早速散策を開始する。

前日は雪。足場は悪いが、心は軽い。

会津若松市にある天寧寺へ向かう。

ここには新選組局長 近藤勇の墓がある。

(近藤勇)

この近藤勇は山梨にも来ていて、鳥羽伏見で負けた後、新選組の生き残りたちと

勝沼に来て、官軍と戦っているんですな。でも敗れて、千葉の流山で捕えられ、板橋で斬首。

無念の終わり方をしている。よって近藤自身は会津に辿り着くことは出来なかった。

首は京都の三条の河原で晒された後、行方不明。

その首が、この天寧寺の墓に葬られているという。

新選組の鬼の副長 土方歳三がつくった墓と言われている。

(土方歳三 渋すぎ。フランス式の軍服が良く似合う)

(天寧寺の近藤勇の墓)

結構 山の高いところにあって息が切れる。運動不足を痛感

近藤勇は静かに眠っている。

ここに来ると土方の想いがじんじん伝わってくる感じがする。

土方は近藤が捕えられたのち、各地を転戦して会津に辿り着く。

浪人の集まりだった新選組が、天下でこのような活躍が出来たのは、会津藩の支援が大きい。

壬生浪士組だったこの浪人の集まりは、会津藩御預となり新選組が誕生する。

この名前も、会津の殿様松平容保公より賜ったという説もある。

新選組にとって会津藩は大恩があるんですな。

やがて会津藩が朝敵となり、官軍に攻められると、新選組も会津とともに戦うのは

自然の流れだったのだろう。

今から144年前の戊辰戦争激戦地だった会津。

近藤の墓は、その会津の街が良く見える所にある。

(近藤勇が見つめる会津の街)

とても美しい街。雪が降った直後でこれまた格別だ。

近藤さんのところを後にして、新選組のもう一人の大物が眠る阿弥陀寺へ向かう。

その寺には、斎藤一が眠っている。

(斎藤一)

新選組三番隊隊長にして、沖田総司とならぶ剣客だったそうだ。

彼は土方と袂を分かれ、函館にはいかず、会津に残る道を選んだ。

しかし彼はそこで生き残った。

そして彼はやがて警視庁の警官となり、かつて戊辰戦争で戦った敵、西郷率いる薩摩と西南戦争で

戦っている。

斎藤にとって西南戦争は弔い合戦のような意味もあったのかもしれない。

東京にもいたようだが、会津藩出身でもない彼が、死地を会津にしたのは、

彼の会津藩に対する忠義や多くの仲間が倒れた地への想いなのだろうか?

そんな彼は71年の生涯を閉じて、阿弥陀寺で他の戊辰戦争戦死者と共に

眠っている。

(斎藤一の墓)

いろいろな新選組の小説を見ると、剣客で寡黙なイメージで描かれているが、

この寺を訪ねると、彼の会津に対する強い思いを感じることが出来る。

この寺のすぐ近くには新選組記念館がある。

来年の大河ドラマは、綾瀬はるかちゃん主演の「八重の桜」だ。

会津のジャンヌダルクこと新島八重の企画展をやっていたが、

それは後日にしよう。

新島八重関連以外にも、それほど広くはないが、いろいろ展示してあり、新選組の

遺品など貴重なものがある。

(新選組隊士の鎖帷子)

近藤、斎藤だけでなく、多くの新選組隊士が散った街会津。

ちょっとしたタイムスリップが出来る街だ。

また風格のある蔵が多く、高台から眺めても美しいが、街中から見ても

美しい街。

街を見るだけで楽しいところってそうない。

行ってきたばかりなのに、また会津に行きたいとすぐに思ってしまう

とても魅力あふれる街だ。

。

。

。

。