3.ベルネーゼで見つけた額

ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第7番「大公」mov.1/演奏:土屋 美寧子

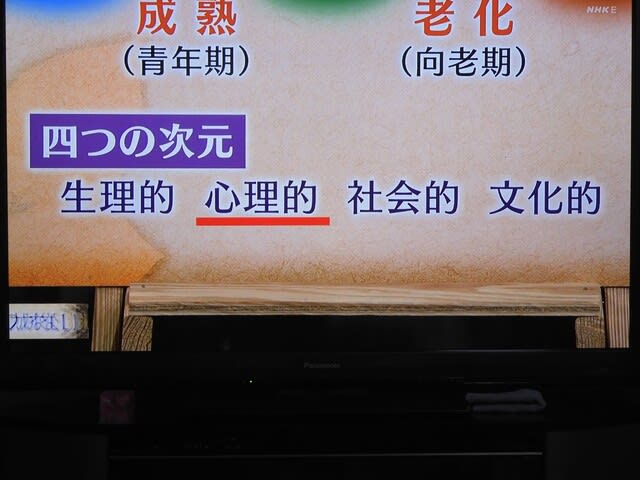

青春の詩

マッカーサー元帥が座右の銘としていた、無名の作詩家サミエル・ウルマン(Samuel Ullmann)氏(アメリカ)の『青春(Youth)』の詩が見出された経緯について少し説明しましょう。

サミエル・ウルマンの「青春の詩」をじっくり、味わってください。ご希望の方はダウンロードして、詩の部分を、ワープロソフトで縦書き筆字に変換し、印刷されると又一味違ったものになります。

経 緯

二次大戦終戦後、1945年9月27日に昭和天皇が,日比谷の占領軍総司令部にマッカーサー元帥を訪問し、天皇が始めて民間人と並んでツーショット写真を取られた部屋の壁に掛けられていた詩が、この青春の詩(英文)であった。

マッカーサー元帥は、友人のJohn W.Lewis氏(コーネル大学教授)よりこの詩を贈られ、座右の銘として何時も執務室に飾っていた。

しかし作詩者のサミエル・ウルマン氏は、当時は全く無名で、アラバマ州の人だと言うこと以外は全く知られていなかった。

この詩を、ある日本人(岡田義夫氏説が有力:明24年埼玉県生れ元「東京毛織OB」)が見つけ、感動し、漢詩調に翻訳した。

これが後に松下幸之助氏の眼に止まり、あるインタービューでこの詩の事を紹介し、雑誌に掲載され一躍有名になった。

又、ロバート・ケネディーがエドワード・ケネディーへの弔辞にこのウルマンの詩の一節を引用したのも有名な話である。

その後、色々な人が、サミエル・ウルマン氏について調べ、近年になり、アラバマ州のバーニングハム市に、ウルマンが晩年に過ごした家がみつかり、

彼の作成した他の詩も発見された。JASA(日本協会)が、1993年に日米親善事業の一環として、その家を買い取り「ウルマン記念館」として運営している。

日本で有名になり、アメリカにお里帰りした心温まる話である。下に漢詩と原文と両方を掲げるが、漢詩調の訳文は素晴らしい。

原文

YOUTH

Youth is not a time of life-it is a state of mind; it is a temper of the will,a quality of imagination,

a vigor of the emotions, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over love ease.

No body grows only by merely living a number of years; peoples grow old only by deserting their ideals.

Years wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, doubt ,self-distrust,

fear and despair-these are the long ,long years that bow the head and turn the growing spirit back to dust.

Whether seventy or sixteen, there is in every being's heart the love of wonder,

the sweet amazement at the stars and the starlike things and thoughts,

the undoubted challenge of events, the unfailling childlike appetite for what next, and the joy and the game of life.

you are yang as your faith, as old as doubt ;

as young as your self-confidence, as old as your fear;

as young as your hope, as old as your despair.

だれの文章でしようか?

ナオミ・クライン

ナオミ・クライン