【内容抜粋メモ】

東日本大震災から間もなく2年を迎えようとしています

歴史を振り返ると、日本人は昔から

地震、津波など様々な災害に繰り返し襲われてきました

富士さんも例外ではありません

過去に何度も大噴火しています

最後の噴火は江戸時代 宝永年間のこと

同じ時期に巨大地震も発生し、当時の日本人を恐怖に陥れました

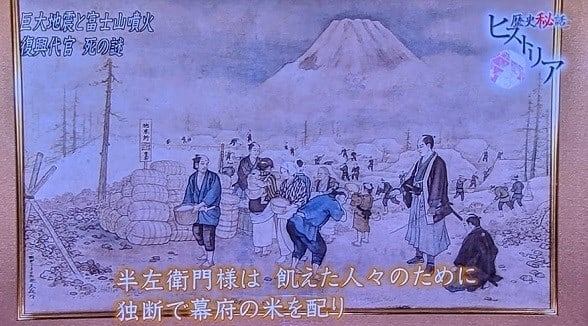

富士山宝永噴火絵図

かつてない大災害

その復興に力を尽くしたのが伊奈半左衛門忠信

彼は将軍の命を受け、人々を救うために奔走した人物です

その知られざる壮絶な人生奇跡の物語をご覧ください

●有史以来最大級の巨大地震

今からおよそ300年前

有史以来最大級の巨大地震が日本を襲いました

さらに直後には富士山が大噴火

恐るべき災害の連鎖

かつてない危機に幕府は一人のエリート官僚に復興を託します

大量の火山礫に覆われた村々

餓死寸前の農民たち

そして迫り来る2次災害の恐怖

様々な問題が彼の前に立ちはだかります

さらに復興資金の流用や汚職など、人々の身勝手さが事態を深刻にしました

絶望的な状況の中、彼は前代未聞の一手で復興への道を開きます

●未曾有の大災害に挑んだ不屈の男の物語

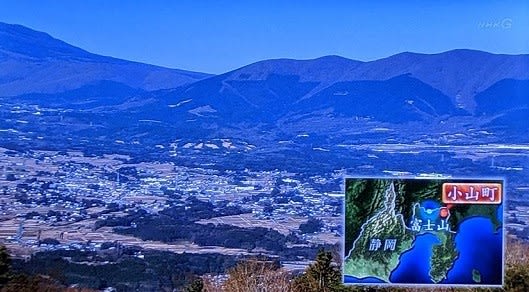

富士山の東の麓に位置する静岡県小山町

小山町立須走小学校では、独自の授業に取り組んでいます

学んでいるのは富士山噴火の際、復興に力を尽くした代官、伊奈半左衛門(お芝居をしている

彼を知らない小学生はいません

学生:

伊奈様がいたから、今私たちも存在している

いなければここには住めていないと思うので、須走の神様だと思います

町内には伊奈をいただいた神社まであります

人々から神と崇められる伊奈半左衛門とはいったいどんな人物だったのか

その素顔に迫ります

●Episode 1 エリート官僚と未曾有の大災害

徳川家康によって江戸幕府が開かれてから約80年後の元禄時代

天下泰平の世に、経済も気急速に発展し、さながらバブルの様相を呈していました

幕府は人口が増え続ける江戸の町を拡張するため様々な土地開発を行っていました

当時、江戸の町づくりを指揮していたのが関東郡代の伊奈半左衛門忠信

関東郡代とは、今の関東地方にある幕府直轄地を治める重要なポストです

伊奈家は代々続くエリート官僚の一族

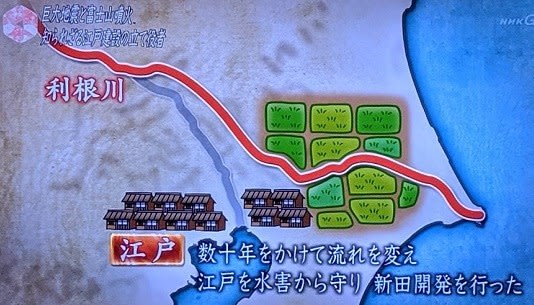

徳川家康の命で初代の忠次は原野を切り開き江戸の基礎を築きました

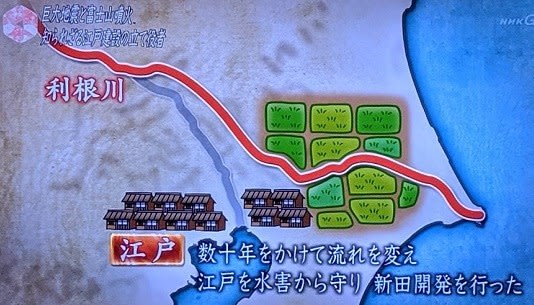

利根川の改修も伊奈家が手がけました

数十年をかけて流れを変え、江戸を水害から守り、新田開発を行います

伊奈家の子孫に技術は引き継がれ、代々関東郡代の務めを果たして来ました

半左衛門忠次はその7代目にあたります

半左衛門の働きぶりも先祖に恥じぬものでした

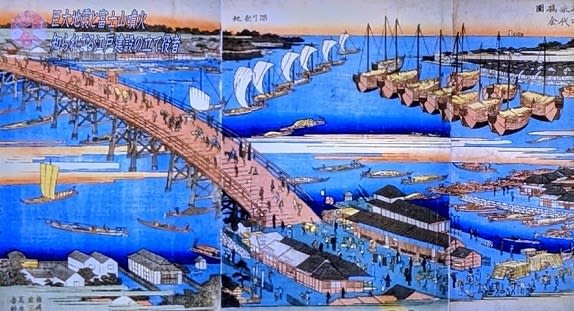

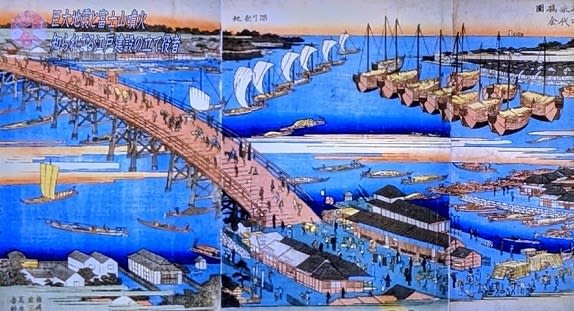

●歌川広重が描いた隅田川にかかる永代橋

この建設工事は半左衛門が手掛けたものです

全長200m

将軍・徳川綱吉の生誕50年を記念して造られた橋で

当時としては最大規模を誇り、江戸の名所となりました

また半左衛門は、江戸の町拡張の為に隅田川東側の湿地帯などの埋め立ても行なっています

この結果、深川などの町が新たに生まれました

数々の功績で5代将軍徳川綱吉の大きな信頼を獲得

綱吉は直接労をねぎらい褒美を与えた記録も残っています

災害時の対応にも優れた力を発揮しました

宝永元年1704年 長引く大雨が原因で関東一帯を大洪水が襲った時のこと

川の堤防が決壊し、埋立地の多い江戸の下町などでは大きな被害が出ました

(やっぱり埋め立てたところは弱いな

半左衛門は、決壊した堤防の復旧工事にいち早く着手

さらに将来の水害を防ぐべく川の流れまで変えたのです

優れた土木技術を持つ彼は、江戸の町に欠くことのできない人物でした

●宝永地震

大洪水から3年後

被害の傷跡もようやく癒えた宝永四年(1707年)10月4日午後2時頃

大地震が江戸の町を襲いました

宝永地震と呼ばれるこの地震は、静岡から四国までの太平洋沿岸地域を震源とする巨大地震

関東から九州までの広い範囲を大きな揺れが襲いました

マグニチュード9を超えたとも考えられています

特に津波の被害は大きく、家屋倒壊のため死者は2万人を超えました

江戸時代最悪の被害をもたらした地震として記録されています

(都市化した今なら、いたるところに原発もあるし、壊滅的だろうな

●富士山噴火

宝永地震からわずか49日後 11月23日午前10時頃

富士山の2箇所から噴火

富士山が大噴火当時の噴火口が、こちら南東の中腹に開いた宝永火口です

ここから16日間にわたり推定18億トンもの火山灰や火山礫が吹き出しました

地震が直接の原因として亡くなった人は少なかったものの

現在の静岡県御厨地方と神奈川県足柄地方の村々は壊滅的な被害を受けました

静岡大学教授火山学 小山さん:

富士山の近く10 km くらいだと軽石の塊が落ちてきて

しかも中はまだ熱いんです

それが当時の藁葺き屋根に落ちると割れて炎が出て屋根を燃やして広がった

火災で村一つ焼けてしまったりもした

●半左衛門は復興担当大臣に任命される

巨大地震と大噴火の衝撃冷めやらぬ宝永5年(1708年)閏1月7日

半左衛門は急遽、将軍綱吉に呼ばれ、

代官として砂よけ、川さらいを指揮せよと命じられます

現在の復興担当大臣に相当する任務です

実力を認めていた綱吉が復興を託したのです

特に被害の大きかった富士山の麓は、復興の重点地域とされました

半左衛門と未曾有の大災害の壮絶な戦いはここから始まったのです

大きな被害をもたらした宝永の大噴火

富士山の麓ではこのような火山礫と呼ばれる溶岩などの破片が降り注ぎました

そして瞬く間に厚く堆積していったのです

火山礫の層

さらに細かい砂粒大のものは江戸の町にも到達し、数センチ積もりました

このため昼も薄暗く、人々は咳き込み、苦しんだとの記録が残っています

火山灰は0.5 mm 積もっただけで稲作はできなくなるといわれ

当時の農業にも深刻な影響を与えました

噴火が治まっても大地に積もった膨大な火山からの噴出物が長く人々を苦しめたのです

●災害復興のための資金調達

半左衛門が復興大臣として任命された日と同じ日

幕府からある通達が全国の大名へと伝えられました

それは災害復興のための資金を負担せよとの命令です

100石につき金2両

全国一律、それぞれの大名が持つ石高に対して100石に2両ずつを徴収するというものでした

一部の大名にはさらに費用を負担するよう命じました

未曾有の危機に対して、同じ基準で

全国から資金を集める政策は、国内史上初の画期的な試みでした

この結果集まった資金の総額はおよそ50万両

現在のお金に換算して300億円にものぼります

しかし全ては復興支援として半左衛門に渡されたわけではありませんでした

では全国から集めたお金はどこへ行ってしまったのか?

驚きの真実に迫ります

●episode2 復興を妨げる驚きの真実

神奈川県小田原市

富士山噴火の被害が最も大きかった小田原藩の本拠地です

ここに半左衛門は「酒匂会所」と呼ばれる「災害対策本部」を置き、復興の陣頭指揮を取りました

宝永5年2月 着任早々、半左衛門は幕府の復興基本方針を住民たちに知らせます

半左衛門:

冬のための蓄えがあろうから、飢えることのなきようにせよ

女・童まで出て、少しでも砂よけがはかどるように励め

なんと、幕府の援助は当てにせず、自力で対処せよとのお触れです

食料支援や大規模な工事を期待していた被災者は衝撃を受けます

みんなの怒りはもっともですが

実は半左衛門は、村の援助より復興を優先すべき場所を幕府から支持されていたのです

それは酒匂川

富士山の麓より足柄平野を抜け相模湾まで流れ混んでいます

降り積もった火山礫で河床が上がり

従来の堤防が決壊しやすくなっている状況に幕府は強い危機感を抱いていました

学習院女子大学教授 日本近世史 松尾さん:

小田原は関東の入り口で交通の要衝

軍事的にも西国大名などが謀反を起こした場合、そこで止めるという位置付け

川はその真ん中を流れる

大きな川のため、まずはそこを復旧しようと

単に小田原藩を援助しただけではなく、幕府にとっても大事なことだったと思います

川が氾濫すれば、交通の大動脈である東海道が通行不能になり

経済にも大きな打撃を与えるおそれがありました

この川の決壊を未然に防ぐことが半左衛門に与えられた最優先の課題だったのです

(経済よりまず今の人々を救うことでしょう

やり方は今と全然変わってないな・・・

溜まった火山礫の除去など大規模な工事が必要でした

ここで幕府が調達した復興資金が役に立つはずだったのですが

50万両はあった資金のうち、実際に使えたのは6万両余り

全体の1割ほどに過ぎませんでした

残りのお金はどこに行ってしまったのでしょう?

その行方を示すある記録が残されています

16万両を江戸城の北にある御殿(北の御所)増築のために使った

その御所とは将軍綱吉の側室のための御屋敷

なんと幕府は、復興資金をこの工事をはじめ、他の事業にも流用していたのです

(全国から集めた税金や寄付金を女性や、復興以外に使っちゃうところも今と変わらず

松尾さん:

お金を集める時から幕府の目的は復興のためだけではなかった

“被災地を救う方々 お金を集める北の御所 ちょっと微妙な表現をしている

その他いろいろという意味

当時の幕府は、様々な浪費が重なった上に、役人の人件費も高騰

極度の財政難に陥っていました

困っていた矢先に起きた大災害

その復興を口実に資金を集めていたのです

さらにわずかに残った復興資金も有効に使われたとは言えません

工事業者に支払われた代金の大半は、接待や賄賂に充てられたと言われています

結局、しわ寄せは災害復興の現場に

十分な人員も建築資材も揃わないまま工事を進めなければなりませんでした

厳しい状況に置かれた半左衛門でしたが、経験を生かして工事の指揮に全力を注ぎます

梅雨の大雨で川が増水する前に工事を終える必要がありました

●足柄地方豪雨

宝永5年6月 工事開始から4か月後

半左衛門は、梅雨本番直前になんとか堤防の補強を成し遂げました

完成から間もなく足柄地方豪雨が襲いました

堤防が早速役立ったと誰もが思った矢先

急ごしらえの堤防はあっけなく決壊

噴火後、かろうじて残っていた家や田畑までもが

濁流に飲み込まれていきました

エリート官僚、復興の星として期待されていた半左衛門は

村が消えていく様をただ呆然と眺めることしかできませんでした

●農民の嘆願

川の復興が振り出しに戻ってしまった半左衛門を

連日のように訪ねてくる人たちがいました

富士山の麓 御厨地方の農民たちです

噴火の被害が最も大きく、村には火山礫が厚く積もっていました

農民たちは窮状を訴え、幕府の救済を願い出たのです

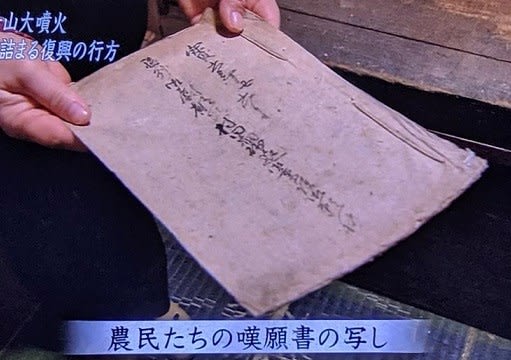

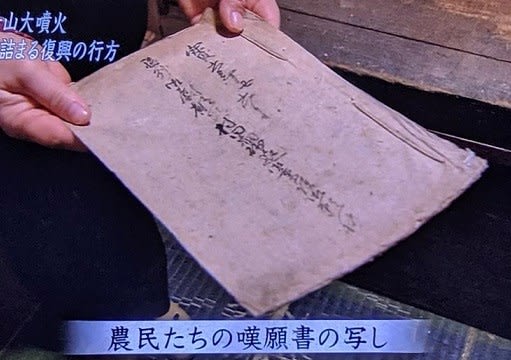

地元の農家には半左衛門に差し出された嘆願書の一部が今も大切に残されています

降り積もった火山礫によって耕作不能になった農地の面積60551坪

それに必要な人数221936人

必要な資金 想定される経費3698両

詳細に記されています

文面には人々がなすすべもなく困窮している様子が書かれています

度重なる陳情を受け、半左衛門は御厨地方の視察を行うことにしました

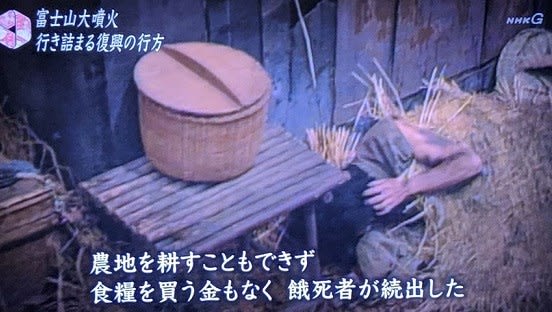

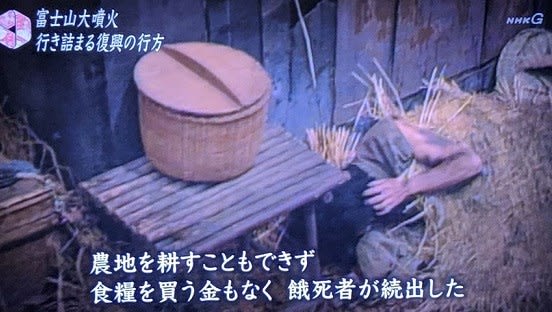

最大の被災地 そこで目にしたのはこの世のものとは思えない悲惨な村の姿でした

降り積もった火山礫は厚さ3m

家家は屋根を見せるばかり

農地を耕すこともできず、食料を買うお金もなく、餓死者が続出

「亡所」

人が住めない土地として放棄される集落もありました

半左衛門:

このまま捨て置けば、御厨は二度と人の住めぬ土地になろう

もはや一刻の猶予もならぬ

半左衛門は村の早急な援助を決意し、直ちに江戸へ戻ります

向かったのは幕府の財政を握る勘定奉行 荻原重秀の屋敷

復興資金は氾濫を繰り返す川の復興で余裕がありません

そこで荻原に予算の増額を求めたのです

半左衛門:

未だ多くの民が死を待つばかりの日々を送っております

これを救うにはなお多くのお金が必要です

荻原重秀:

しかし、近々朝鮮からの使節も参るゆえ、幕府の金を割く余裕など今はない

国賓である朝鮮通信使の接待を控え、復興資金増額の申し出は聞き入れられなかった

(被災地復興より、外交で手が回らないって、バカなのかな?

毎回、国のトップが一般市民を救ったことなど一度もないのに

なぜ人は政治家をそれほど信用・期待できるのか不思議でならない

半左衛門の復興の取り組みは、災害の過酷な実情と

資金不足の壁にぶつかり、袋小路に追い込まれていきました

●徳川吉宗が力を入れた復興資金を確保するための財政改革

半左衛門が人々の救済に奔走していた頃

各地の大名家でも復興に向けた取り組みが行われていました

富士山噴火の直前に起きた宝永地震が各地に大きな傷跡を残していたのです

御三家 和歌山藩もそのひとつです

復興を指揮したのは、後に将軍となる徳川吉宗

当時の和歌山藩主でした

吉宗は、新田開発で年貢の増収を図ります

(復興で苦しんでるのにさらに税金徴収?

一方で徹底的な倹約

家臣が提出する帳簿にも目を通して、計算間違いまで指摘したとか

努力の甲斐あって和歌山藩は見事震災から立ち直ります

吉宗はその名君ぶりから8代将軍に推されたと言われています

各被災地では復興のために強いリーダーシップを発揮する人物が求められていたのでした

●不思議な文様 火山礫

富士山の麓 噴火の被害がひどかった地域の写真です

黒く見えるのは火山礫

それらが人工的に埋められ、土が盛られているのが分かります

今では大地の下に隠れていますが

実はこれこそが富士山噴火から人々を救った奇跡の復興法だったのです

かつてない大きな災害をいかに乗り越えたのか?

●episode3 窮地の復興代官 起死回生の一手

半左衛門が復興代官になってから1年後の宝永6年

御厨地方の惨状を目の当たりにしながらも、思うように進まない復興に頭を痛めていました

火山礫の対処ができず、かといって川の改修も進んでいない

一体どうすればいいのか?

しかし川の工事を監督していた時、良策を思いつきます

半左衛門:

御厨の人達に働いてもらうのだ

そうすれば当面しのぐことができよう

飢えに苦しむ農民たちを川の作業員として雇い

わずかでも食料を買うためのお金を提供したいと考えたのです

(飢餓に苦しんでフラフラなのに、さらに働かせるって、裕福な武士が考えそうな案

この提案に今日の食べ物にも苦しんでいた人々は大喜び

人々はこぞって工事への参加を申し出ました(完全に洗脳されてる・・・

●農民の直訴

当面の食料難は脱することができましたが

安定した暮らしを取り戻すには、まだ田畑の復旧が不可欠でした

火山礫をを取り除くために必要な多額の工事予算

しかし勘定奉行にはすでに断られており、再度願い出たとしても許可は下りません

このままでは埒が明かないと考えた半左衛門は

農民たちとともにある行動を起こします

「直訴行脚」

幕府の予算に関わる有力な役人たち1人1人を口説き

組織全体に被災地救済への理解を広げようと考えたのです

一刻の猶予も許されないため、村を代表した名主たちは、役人の家々を回り、村の惨状を訴え始めた

農民が役人に直訴して回るなど驚くべきことでした

松尾さん:

お奉行様に直接町人や農民が願い事をすることは

当時の身分制度の下ではなかなかできなかった

忠信が農民たちの窮状をよく理解したことの表れかなと思っております

十分な根回しを行った末、半左衛門達が最後に向かったのは、あの勘定奉行 荻原重秀の屋敷です

荻原のほか、それまでに実情を訴えた役人たちも同席する会議に、半ば強引に乗り込みます

村の存亡をかけた最終決戦です

農民:

富士山があのようになって、私どもは日々食べるものにも事欠く有様にございます

村のものを救うため何卒お上のお力をお貸しくださいませ

お助けくださいませ!

身分がはるか上の人達に直訴する手助けなど

一つ間違えば大事になりかねないことだった

しかし強い危機感が半左衛門を突き動かしていました

半左衛門:

御厨の者の窮状 ただいまお聞きの通りにございます

この者たちが生きるも死ぬも、全ては幕府の決定にかかっておるのでございます

その後間もなく直訴作戦が功を奏し、復興に向けて動き始めます

まず河川改修工事の手当ては増額されることになりました

これで日々の暮らしに余裕ができます

(また税金かい 御殿にかけたお金を返してくれよ

さらに、それまで幕府から放置されてきた火山礫の撤去にも予算が出されることに

村の生活を再生させるために、初めて具体的な道筋が見えた瞬間でした

ここまで2年の月日が流れていました

(ここまでしなきゃ助けてくれないのか

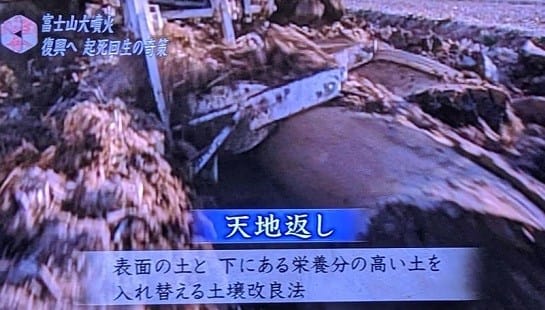

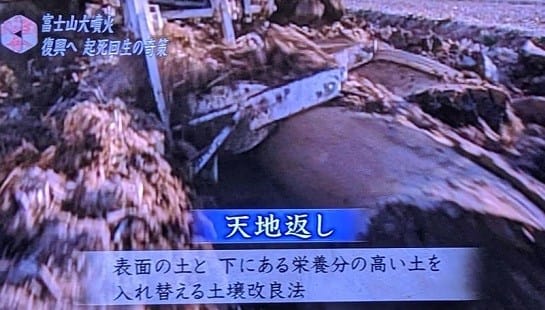

●火山礫の撤去「天地返し」

ですがこれで全てが解決したわけではありません

厚く降り積もった火山礫の撤去は簡単ではなく

撤去する有効な方法は確立していなかったからです

それまで農民たちは応急措置として、火山礫を空き地や田畑に捨ててきました

しかしこの方法で処理をすると、農地が減り続け

村の自立をめざす復興と相反することになります

かといって川に捨てれば、下流で堤防が決壊する恐れがありました

いかに火山礫を撤去し農地を確保するか、みんなで知恵を絞りました

農地:砂を避けずに田畑を元に戻せますよ

彼らが思いついたのは、代々受け継がれてきた方法

田畑を良好に保つ「天地返し」でした

「天地返し」表面の土と下にある栄養分の高い土を入れ替える土壌改良法

現代の農作業でも行われています

この方法を応用し、火山礫を農地から撤去しようというのです

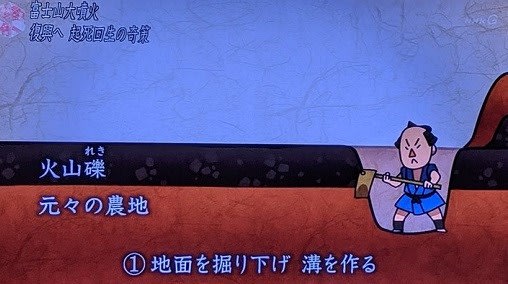

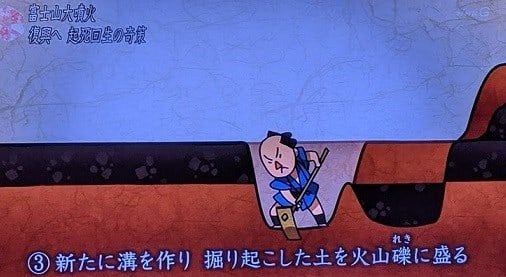

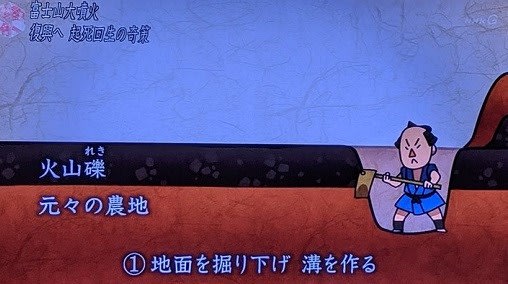

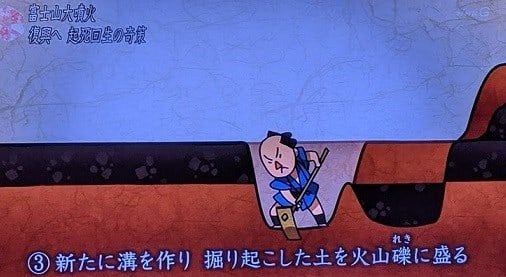

<手順>

1.まず降り積もった火山礫の下にある元々の地面を掘り下げ、溝を作ります

2.できた溝を火山礫で埋めます

3.さらに隣に同じような溝を作り、掘り起こした土を埋めた火山礫の上に盛り重ねます

これを順に繰り返して火山礫を地中に埋め、農地全体を回復しようというのです

この方法が確立した頃からようやく被災地の復興が軌道に乗り始めました

巨大地震と富士山の噴火

相次ぐ自然災害に打ちのめされた宝永年間

半左衛門は様々な苦難に阻まれながらも

ようやく人々を救う道筋をつけましたが

復興代官就任から4年後、志半ばにして急死します

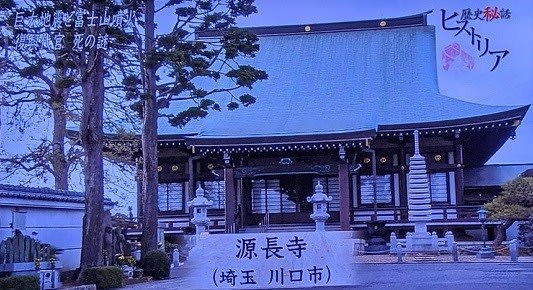

その亡骸は埼玉県川口市にある菩提寺 源長寺に葬られています

半左衛門がなぜ亡くなったのか一切の記録がなく真相は不明です(都市伝説!?

半左衛門が復興に力を尽くした御厨地方には、ある言い伝えが残っています

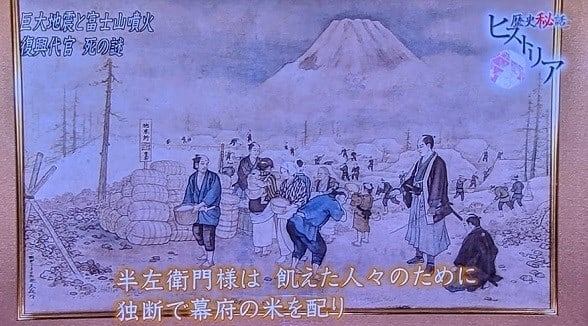

半左衛門様は、飢えた人々のために独断で幕府の米を配り、その責めを負って切腹なされた

自らの命と引き換えに人々を救ったというのです

●半左衛門の死後も続いた復興への努力

半左衛門が亡くなった後、八代将軍 徳川吉宗の命を受け

川の改修を受け継いだのはあの名奉行でした

忠相は進歩を続ける治水技術や優秀な技術者にも助けられ

13年をかけて川の氾濫を食い止めることに成功します

その後、幕府が足柄平野の復興終えたのは

富士山噴火から実に75年後、天明3年のことでした

(なぜそんなにかかった?!

●かつて半左衛門が救った御厨地方に建つ小山町立須走小学校

授業では自由研究や演劇を通して、富士山噴火の被害や半左衛門の働きを学んでいます

町内に立つ伊奈神社

半左衛門の業績をたたえ、地元の人々の手によって造られました

氏子によって大切に守られ、年に2回、半左衛門に感謝を捧げる祭りが続けられています

東日本大震災から間もなく2年を迎えようとしています

歴史を振り返ると、日本人は昔から

地震、津波など様々な災害に繰り返し襲われてきました

富士さんも例外ではありません

過去に何度も大噴火しています

最後の噴火は江戸時代 宝永年間のこと

同じ時期に巨大地震も発生し、当時の日本人を恐怖に陥れました

富士山宝永噴火絵図

かつてない大災害

その復興に力を尽くしたのが伊奈半左衛門忠信

彼は将軍の命を受け、人々を救うために奔走した人物です

その知られざる壮絶な人生奇跡の物語をご覧ください

●有史以来最大級の巨大地震

今からおよそ300年前

有史以来最大級の巨大地震が日本を襲いました

さらに直後には富士山が大噴火

恐るべき災害の連鎖

かつてない危機に幕府は一人のエリート官僚に復興を託します

大量の火山礫に覆われた村々

餓死寸前の農民たち

そして迫り来る2次災害の恐怖

様々な問題が彼の前に立ちはだかります

さらに復興資金の流用や汚職など、人々の身勝手さが事態を深刻にしました

絶望的な状況の中、彼は前代未聞の一手で復興への道を開きます

●未曾有の大災害に挑んだ不屈の男の物語

富士山の東の麓に位置する静岡県小山町

小山町立須走小学校では、独自の授業に取り組んでいます

学んでいるのは富士山噴火の際、復興に力を尽くした代官、伊奈半左衛門(お芝居をしている

彼を知らない小学生はいません

学生:

伊奈様がいたから、今私たちも存在している

いなければここには住めていないと思うので、須走の神様だと思います

町内には伊奈をいただいた神社まであります

人々から神と崇められる伊奈半左衛門とはいったいどんな人物だったのか

その素顔に迫ります

●Episode 1 エリート官僚と未曾有の大災害

徳川家康によって江戸幕府が開かれてから約80年後の元禄時代

天下泰平の世に、経済も気急速に発展し、さながらバブルの様相を呈していました

幕府は人口が増え続ける江戸の町を拡張するため様々な土地開発を行っていました

当時、江戸の町づくりを指揮していたのが関東郡代の伊奈半左衛門忠信

関東郡代とは、今の関東地方にある幕府直轄地を治める重要なポストです

伊奈家は代々続くエリート官僚の一族

徳川家康の命で初代の忠次は原野を切り開き江戸の基礎を築きました

利根川の改修も伊奈家が手がけました

数十年をかけて流れを変え、江戸を水害から守り、新田開発を行います

伊奈家の子孫に技術は引き継がれ、代々関東郡代の務めを果たして来ました

半左衛門忠次はその7代目にあたります

半左衛門の働きぶりも先祖に恥じぬものでした

●歌川広重が描いた隅田川にかかる永代橋

この建設工事は半左衛門が手掛けたものです

全長200m

将軍・徳川綱吉の生誕50年を記念して造られた橋で

当時としては最大規模を誇り、江戸の名所となりました

また半左衛門は、江戸の町拡張の為に隅田川東側の湿地帯などの埋め立ても行なっています

この結果、深川などの町が新たに生まれました

数々の功績で5代将軍徳川綱吉の大きな信頼を獲得

綱吉は直接労をねぎらい褒美を与えた記録も残っています

災害時の対応にも優れた力を発揮しました

宝永元年1704年 長引く大雨が原因で関東一帯を大洪水が襲った時のこと

川の堤防が決壊し、埋立地の多い江戸の下町などでは大きな被害が出ました

(やっぱり埋め立てたところは弱いな

半左衛門は、決壊した堤防の復旧工事にいち早く着手

さらに将来の水害を防ぐべく川の流れまで変えたのです

優れた土木技術を持つ彼は、江戸の町に欠くことのできない人物でした

●宝永地震

大洪水から3年後

被害の傷跡もようやく癒えた宝永四年(1707年)10月4日午後2時頃

大地震が江戸の町を襲いました

宝永地震と呼ばれるこの地震は、静岡から四国までの太平洋沿岸地域を震源とする巨大地震

関東から九州までの広い範囲を大きな揺れが襲いました

マグニチュード9を超えたとも考えられています

特に津波の被害は大きく、家屋倒壊のため死者は2万人を超えました

江戸時代最悪の被害をもたらした地震として記録されています

(都市化した今なら、いたるところに原発もあるし、壊滅的だろうな

●富士山噴火

宝永地震からわずか49日後 11月23日午前10時頃

富士山の2箇所から噴火

富士山が大噴火当時の噴火口が、こちら南東の中腹に開いた宝永火口です

ここから16日間にわたり推定18億トンもの火山灰や火山礫が吹き出しました

地震が直接の原因として亡くなった人は少なかったものの

現在の静岡県御厨地方と神奈川県足柄地方の村々は壊滅的な被害を受けました

静岡大学教授火山学 小山さん:

富士山の近く10 km くらいだと軽石の塊が落ちてきて

しかも中はまだ熱いんです

それが当時の藁葺き屋根に落ちると割れて炎が出て屋根を燃やして広がった

火災で村一つ焼けてしまったりもした

●半左衛門は復興担当大臣に任命される

巨大地震と大噴火の衝撃冷めやらぬ宝永5年(1708年)閏1月7日

半左衛門は急遽、将軍綱吉に呼ばれ、

代官として砂よけ、川さらいを指揮せよと命じられます

現在の復興担当大臣に相当する任務です

実力を認めていた綱吉が復興を託したのです

特に被害の大きかった富士山の麓は、復興の重点地域とされました

半左衛門と未曾有の大災害の壮絶な戦いはここから始まったのです

大きな被害をもたらした宝永の大噴火

富士山の麓ではこのような火山礫と呼ばれる溶岩などの破片が降り注ぎました

そして瞬く間に厚く堆積していったのです

火山礫の層

さらに細かい砂粒大のものは江戸の町にも到達し、数センチ積もりました

このため昼も薄暗く、人々は咳き込み、苦しんだとの記録が残っています

火山灰は0.5 mm 積もっただけで稲作はできなくなるといわれ

当時の農業にも深刻な影響を与えました

噴火が治まっても大地に積もった膨大な火山からの噴出物が長く人々を苦しめたのです

●災害復興のための資金調達

半左衛門が復興大臣として任命された日と同じ日

幕府からある通達が全国の大名へと伝えられました

それは災害復興のための資金を負担せよとの命令です

100石につき金2両

全国一律、それぞれの大名が持つ石高に対して100石に2両ずつを徴収するというものでした

一部の大名にはさらに費用を負担するよう命じました

未曾有の危機に対して、同じ基準で

全国から資金を集める政策は、国内史上初の画期的な試みでした

この結果集まった資金の総額はおよそ50万両

現在のお金に換算して300億円にものぼります

しかし全ては復興支援として半左衛門に渡されたわけではありませんでした

では全国から集めたお金はどこへ行ってしまったのか?

驚きの真実に迫ります

●episode2 復興を妨げる驚きの真実

神奈川県小田原市

富士山噴火の被害が最も大きかった小田原藩の本拠地です

ここに半左衛門は「酒匂会所」と呼ばれる「災害対策本部」を置き、復興の陣頭指揮を取りました

宝永5年2月 着任早々、半左衛門は幕府の復興基本方針を住民たちに知らせます

半左衛門:

冬のための蓄えがあろうから、飢えることのなきようにせよ

女・童まで出て、少しでも砂よけがはかどるように励め

なんと、幕府の援助は当てにせず、自力で対処せよとのお触れです

食料支援や大規模な工事を期待していた被災者は衝撃を受けます

みんなの怒りはもっともですが

実は半左衛門は、村の援助より復興を優先すべき場所を幕府から支持されていたのです

それは酒匂川

富士山の麓より足柄平野を抜け相模湾まで流れ混んでいます

降り積もった火山礫で河床が上がり

従来の堤防が決壊しやすくなっている状況に幕府は強い危機感を抱いていました

学習院女子大学教授 日本近世史 松尾さん:

小田原は関東の入り口で交通の要衝

軍事的にも西国大名などが謀反を起こした場合、そこで止めるという位置付け

川はその真ん中を流れる

大きな川のため、まずはそこを復旧しようと

単に小田原藩を援助しただけではなく、幕府にとっても大事なことだったと思います

川が氾濫すれば、交通の大動脈である東海道が通行不能になり

経済にも大きな打撃を与えるおそれがありました

この川の決壊を未然に防ぐことが半左衛門に与えられた最優先の課題だったのです

(経済よりまず今の人々を救うことでしょう

やり方は今と全然変わってないな・・・

溜まった火山礫の除去など大規模な工事が必要でした

ここで幕府が調達した復興資金が役に立つはずだったのですが

50万両はあった資金のうち、実際に使えたのは6万両余り

全体の1割ほどに過ぎませんでした

残りのお金はどこに行ってしまったのでしょう?

その行方を示すある記録が残されています

16万両を江戸城の北にある御殿(北の御所)増築のために使った

その御所とは将軍綱吉の側室のための御屋敷

なんと幕府は、復興資金をこの工事をはじめ、他の事業にも流用していたのです

(全国から集めた税金や寄付金を女性や、復興以外に使っちゃうところも今と変わらず

松尾さん:

お金を集める時から幕府の目的は復興のためだけではなかった

“被災地を救う方々 お金を集める北の御所 ちょっと微妙な表現をしている

その他いろいろという意味

当時の幕府は、様々な浪費が重なった上に、役人の人件費も高騰

極度の財政難に陥っていました

困っていた矢先に起きた大災害

その復興を口実に資金を集めていたのです

さらにわずかに残った復興資金も有効に使われたとは言えません

工事業者に支払われた代金の大半は、接待や賄賂に充てられたと言われています

結局、しわ寄せは災害復興の現場に

十分な人員も建築資材も揃わないまま工事を進めなければなりませんでした

厳しい状況に置かれた半左衛門でしたが、経験を生かして工事の指揮に全力を注ぎます

梅雨の大雨で川が増水する前に工事を終える必要がありました

●足柄地方豪雨

宝永5年6月 工事開始から4か月後

半左衛門は、梅雨本番直前になんとか堤防の補強を成し遂げました

完成から間もなく足柄地方豪雨が襲いました

堤防が早速役立ったと誰もが思った矢先

急ごしらえの堤防はあっけなく決壊

噴火後、かろうじて残っていた家や田畑までもが

濁流に飲み込まれていきました

エリート官僚、復興の星として期待されていた半左衛門は

村が消えていく様をただ呆然と眺めることしかできませんでした

●農民の嘆願

川の復興が振り出しに戻ってしまった半左衛門を

連日のように訪ねてくる人たちがいました

富士山の麓 御厨地方の農民たちです

噴火の被害が最も大きく、村には火山礫が厚く積もっていました

農民たちは窮状を訴え、幕府の救済を願い出たのです

地元の農家には半左衛門に差し出された嘆願書の一部が今も大切に残されています

降り積もった火山礫によって耕作不能になった農地の面積60551坪

それに必要な人数221936人

必要な資金 想定される経費3698両

詳細に記されています

文面には人々がなすすべもなく困窮している様子が書かれています

度重なる陳情を受け、半左衛門は御厨地方の視察を行うことにしました

最大の被災地 そこで目にしたのはこの世のものとは思えない悲惨な村の姿でした

降り積もった火山礫は厚さ3m

家家は屋根を見せるばかり

農地を耕すこともできず、食料を買うお金もなく、餓死者が続出

「亡所」

人が住めない土地として放棄される集落もありました

半左衛門:

このまま捨て置けば、御厨は二度と人の住めぬ土地になろう

もはや一刻の猶予もならぬ

半左衛門は村の早急な援助を決意し、直ちに江戸へ戻ります

向かったのは幕府の財政を握る勘定奉行 荻原重秀の屋敷

復興資金は氾濫を繰り返す川の復興で余裕がありません

そこで荻原に予算の増額を求めたのです

半左衛門:

未だ多くの民が死を待つばかりの日々を送っております

これを救うにはなお多くのお金が必要です

荻原重秀:

しかし、近々朝鮮からの使節も参るゆえ、幕府の金を割く余裕など今はない

国賓である朝鮮通信使の接待を控え、復興資金増額の申し出は聞き入れられなかった

(被災地復興より、外交で手が回らないって、バカなのかな?

毎回、国のトップが一般市民を救ったことなど一度もないのに

なぜ人は政治家をそれほど信用・期待できるのか不思議でならない

半左衛門の復興の取り組みは、災害の過酷な実情と

資金不足の壁にぶつかり、袋小路に追い込まれていきました

●徳川吉宗が力を入れた復興資金を確保するための財政改革

半左衛門が人々の救済に奔走していた頃

各地の大名家でも復興に向けた取り組みが行われていました

富士山噴火の直前に起きた宝永地震が各地に大きな傷跡を残していたのです

御三家 和歌山藩もそのひとつです

復興を指揮したのは、後に将軍となる徳川吉宗

当時の和歌山藩主でした

吉宗は、新田開発で年貢の増収を図ります

(復興で苦しんでるのにさらに税金徴収?

一方で徹底的な倹約

家臣が提出する帳簿にも目を通して、計算間違いまで指摘したとか

努力の甲斐あって和歌山藩は見事震災から立ち直ります

吉宗はその名君ぶりから8代将軍に推されたと言われています

各被災地では復興のために強いリーダーシップを発揮する人物が求められていたのでした

●不思議な文様 火山礫

富士山の麓 噴火の被害がひどかった地域の写真です

黒く見えるのは火山礫

それらが人工的に埋められ、土が盛られているのが分かります

今では大地の下に隠れていますが

実はこれこそが富士山噴火から人々を救った奇跡の復興法だったのです

かつてない大きな災害をいかに乗り越えたのか?

●episode3 窮地の復興代官 起死回生の一手

半左衛門が復興代官になってから1年後の宝永6年

御厨地方の惨状を目の当たりにしながらも、思うように進まない復興に頭を痛めていました

火山礫の対処ができず、かといって川の改修も進んでいない

一体どうすればいいのか?

しかし川の工事を監督していた時、良策を思いつきます

半左衛門:

御厨の人達に働いてもらうのだ

そうすれば当面しのぐことができよう

飢えに苦しむ農民たちを川の作業員として雇い

わずかでも食料を買うためのお金を提供したいと考えたのです

(飢餓に苦しんでフラフラなのに、さらに働かせるって、裕福な武士が考えそうな案

この提案に今日の食べ物にも苦しんでいた人々は大喜び

人々はこぞって工事への参加を申し出ました(完全に洗脳されてる・・・

●農民の直訴

当面の食料難は脱することができましたが

安定した暮らしを取り戻すには、まだ田畑の復旧が不可欠でした

火山礫をを取り除くために必要な多額の工事予算

しかし勘定奉行にはすでに断られており、再度願い出たとしても許可は下りません

このままでは埒が明かないと考えた半左衛門は

農民たちとともにある行動を起こします

「直訴行脚」

幕府の予算に関わる有力な役人たち1人1人を口説き

組織全体に被災地救済への理解を広げようと考えたのです

一刻の猶予も許されないため、村を代表した名主たちは、役人の家々を回り、村の惨状を訴え始めた

農民が役人に直訴して回るなど驚くべきことでした

松尾さん:

お奉行様に直接町人や農民が願い事をすることは

当時の身分制度の下ではなかなかできなかった

忠信が農民たちの窮状をよく理解したことの表れかなと思っております

十分な根回しを行った末、半左衛門達が最後に向かったのは、あの勘定奉行 荻原重秀の屋敷です

荻原のほか、それまでに実情を訴えた役人たちも同席する会議に、半ば強引に乗り込みます

村の存亡をかけた最終決戦です

農民:

富士山があのようになって、私どもは日々食べるものにも事欠く有様にございます

村のものを救うため何卒お上のお力をお貸しくださいませ

お助けくださいませ!

身分がはるか上の人達に直訴する手助けなど

一つ間違えば大事になりかねないことだった

しかし強い危機感が半左衛門を突き動かしていました

半左衛門:

御厨の者の窮状 ただいまお聞きの通りにございます

この者たちが生きるも死ぬも、全ては幕府の決定にかかっておるのでございます

その後間もなく直訴作戦が功を奏し、復興に向けて動き始めます

まず河川改修工事の手当ては増額されることになりました

これで日々の暮らしに余裕ができます

(また税金かい 御殿にかけたお金を返してくれよ

さらに、それまで幕府から放置されてきた火山礫の撤去にも予算が出されることに

村の生活を再生させるために、初めて具体的な道筋が見えた瞬間でした

ここまで2年の月日が流れていました

(ここまでしなきゃ助けてくれないのか

●火山礫の撤去「天地返し」

ですがこれで全てが解決したわけではありません

厚く降り積もった火山礫の撤去は簡単ではなく

撤去する有効な方法は確立していなかったからです

それまで農民たちは応急措置として、火山礫を空き地や田畑に捨ててきました

しかしこの方法で処理をすると、農地が減り続け

村の自立をめざす復興と相反することになります

かといって川に捨てれば、下流で堤防が決壊する恐れがありました

いかに火山礫を撤去し農地を確保するか、みんなで知恵を絞りました

農地:砂を避けずに田畑を元に戻せますよ

彼らが思いついたのは、代々受け継がれてきた方法

田畑を良好に保つ「天地返し」でした

「天地返し」表面の土と下にある栄養分の高い土を入れ替える土壌改良法

現代の農作業でも行われています

この方法を応用し、火山礫を農地から撤去しようというのです

<手順>

1.まず降り積もった火山礫の下にある元々の地面を掘り下げ、溝を作ります

2.できた溝を火山礫で埋めます

3.さらに隣に同じような溝を作り、掘り起こした土を埋めた火山礫の上に盛り重ねます

これを順に繰り返して火山礫を地中に埋め、農地全体を回復しようというのです

この方法が確立した頃からようやく被災地の復興が軌道に乗り始めました

巨大地震と富士山の噴火

相次ぐ自然災害に打ちのめされた宝永年間

半左衛門は様々な苦難に阻まれながらも

ようやく人々を救う道筋をつけましたが

復興代官就任から4年後、志半ばにして急死します

その亡骸は埼玉県川口市にある菩提寺 源長寺に葬られています

半左衛門がなぜ亡くなったのか一切の記録がなく真相は不明です(都市伝説!?

半左衛門が復興に力を尽くした御厨地方には、ある言い伝えが残っています

半左衛門様は、飢えた人々のために独断で幕府の米を配り、その責めを負って切腹なされた

自らの命と引き換えに人々を救ったというのです

●半左衛門の死後も続いた復興への努力

半左衛門が亡くなった後、八代将軍 徳川吉宗の命を受け

川の改修を受け継いだのはあの名奉行でした

忠相は進歩を続ける治水技術や優秀な技術者にも助けられ

13年をかけて川の氾濫を食い止めることに成功します

その後、幕府が足柄平野の復興終えたのは

富士山噴火から実に75年後、天明3年のことでした

(なぜそんなにかかった?!

●かつて半左衛門が救った御厨地方に建つ小山町立須走小学校

授業では自由研究や演劇を通して、富士山噴火の被害や半左衛門の働きを学んでいます

町内に立つ伊奈神社

半左衛門の業績をたたえ、地元の人々の手によって造られました

氏子によって大切に守られ、年に2回、半左衛門に感謝を捧げる祭りが続けられています