中論-ⅩⅤ

夭壽(ようじゅ)→寿命の本当の意味。

1 或問:孔子稱『仁者壽』,而顏淵早夭;『積善之家必有餘慶』;而比干、子胥身陷大禍,豈聖人之言不信而欺後人耶?故司空潁川荀爽論之,以為古人有言,死而不朽,謂『太上有立德,其次有立功,其次有立言。』其身歿矣,其道猶存。故謂之『不朽』。夫形體者、人之精魄也,德義令聞者、精魄之榮華也。君子愛其形體,故以成其德義也。夫形體固自朽弊消亡之物,壽與不壽,不過數十歲;德義立與不立,差數千歲,豈可同日言也哉!顏淵時有百年之人,今寧復知其姓名耶?《詩》云:『萬有千歲,眉壽無有害。』人豈有萬壽千歲者,皆令德之謂也。由此觀之,『仁者壽』、豈不信哉!《傳》曰:『所好有甚於生者,所惡有甚於死者。』比干、子胥皆重義輕死者也,以其所輕,獲其所重,求仁得仁,可謂慶矣!

[訳1]

・或人が問うに、孔子称するに『仁者は壽(いのちなが)し』と、而して顔淵は早夭(そうよう)す。『積善の家には必ず余慶あり』と、而して比干、子胥は身は大禍に陥(おち)いる。豈に聖人の言は不信に而して後人を欺くや?故に司空潁川(えいせん)の荀爽(じゅんそう)は之れを論じ、以為(おも)へらく古人に言有り、『死して朽ちず』と、謂(おも)うに、『太上には立徳有り、其の次には立巧有り、其の次には立言有り』と。其の身は歿すれども、其の道は猶お存(ながら)える。故に之れを謂うに『不朽』と。夫れ形體は、人の精魄なり、徳義令聞は、精魄の栄華なり。君子は其の形体を愛し、故に以て其の徳義を成すなり。夫れ形体は固より自ずから朽弊(きゅうへい)消亡の物にして、壽きも壽からざるも、数十歳を過ぎず。徳義立つも立たざるも、差(たが)うこと数千歳にして、豈に同日と言うべきなるや!顔淵の時に百年の人有るも、今寧(いず)くんぞ復た其の姓名を知らんや?<詩>に云う、『萬有(ばんいう)千歲、眉壽(びじゅ)害(そこな)う有ること無けれ』と。人が豈に萬有千歲有るは、皆令徳の謂いなり。此れに由りて之れを観れば、『仁者壽』、豈に信ぜざるや!<傳>に曰く、『好む所生より甚だしき者有り、悪む所死より甚だしき者有り』と。比干、子胥は皆義を重んじ死を軽んじる者なり、其の軽んじる所を以て、其の重んじる所を獲、仁を求めて仁を得る、慶と謂うべし!

・或人が尋ねるには、「孔子は、『徳の高い人は穏やかに過ごすから長命だ』と云う、然るに顔淵は若死にした。<易経>には、『善行を積む家には、其の身だけではなく必ず子孫にまで福運がもたらされる』とある、然るに仁人の比干や義人の伍子胥は大変な禍に遭っている。一体聖人の言葉というものは果たして信用出来るものなのか、はたまた後世の人々を欺くものなのか?」と。そこで潁川出身の司空荀爽はこの事を論じて、『死んでもその名を永久に残す=死而不朽』と云う古人の言葉を紹介し、ここで云う「不朽」には、『道徳に適った行いをする事が最高で、二番目が功績を立てる事で、三番目が後世の戒めとなる言葉を残す事』と云う三不朽が有ると考えた。その身は没しても守り通した道徳的行為は永久に残ると云う事である。即ちこの事を『不朽』と言うのである。人の肉体というものは精神活動を掌るものであり、道義を守り通したという良い評判は精神活動の立派な成果である。君子は自身の肉体を大切に思うが故に、道義を全うするのである。肉体自体は朽ち果て消失するものではあるが、それが長命だとか短命だとか云っても、数十年の差に過ぎない。しかし徳義が浸透しているとかいないとかと云った問題は、数千年に亘る事であって、同一視すべき問題では無い。顔淵が生きた時代に百歳まで生きた人で、其の名声が今に残る人の名は誰も知らない。なのに短命の顔淵の名声は今日まで残っている。<詩経>には、『この世の全てのものが千年の先までも、長寿が損なわれませんように』とある。人が千年も万年も生きると云う事は、その人の立派な徳の事を云っているのである。この事から考えると、『仁者は壽し』と云うことを信じない訳には行かないだろう!<言い伝え>に、『生きる事よりもっと大事なものがあるし(それは道義を守る事)、死ぬ事よりももっと大事な事がある(それは道義を捨てる事)』とある。比干や子胥らは皆道義を重んじ死ぬ事を軽んじた者であり、死を軽んじた上で、重んじた道理を獲得し、仁徳を求め挙げたのだから、これほど目出度い事は無いのだと荀爽は解析する。。

[参考]

・孔子稱:<論語、雍也>

「23子曰:「知者樂水,仁者樂山;知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽。」」

・<易經、坤、文言傳>

「10積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所

由來者漸矣,由辯之不早辯也。《易》曰「履霜、堅冰至」,蓋言順也。」

・比干:殷の王族で、暴君の紂王を諫めて殺された。

・子胥:春秋時代の呉の政治家・軍人の伍子胥のこと。呉王の闔閭に仕えて呉を天下に並ぶもの無き強

国にまで押し上げたが、次王夫差に疎まれて自害し果てる。

激情の人で、伍一族を追いやった楚の平王の死体を鞭打って恨みを晴らした事で有名で、「掘楚

平王墓,出其尸,鞭之三百,然後已。(史記)→(死屍に鞭つ)」の語源となっている。また「吾日莫

途遠(史記)日暮れて道遠し」と云う故事も残している。

・荀爽:潁川郡潁陰県の後漢の政治家。碩儒と云われた逸材で荀氏の八龍と呼ばれていた、後漢最後の

皇帝である献帝の時に司空となる。

・<春秋左傳、襄公二十四年>

「2二十四年・・・古人有言曰,死而不朽・・・・・大上有立德,其次有立功,其次有立言。・・・」

・魂と魄:鬼は死者のたましいの意味で、云(うん)はめぐるの意、魂は休まずにめぐる魂の意となり、

白は空白で何もない意、魄はたましいの無くなった肉体の意となる。

・《詩》云:<詩經、頌、魯頌、閟宮>

「5公車千乘、朱英綠縢、二矛重弓。公徒三萬、貝冑朱綅。烝徒增增、戎狄是膺。荊舒是懲、則莫我敢承。俾爾昌而熾、俾爾壽而富、黃髮台背、壽胥與試。俾爾昌而大、俾爾耆而艾、萬有千歲、眉壽無有害。」

・《傳》曰:<孟子、告子上>

「10孟子曰:「・・・生亦我所欲,所欲有甚於生者,故不為苟得也;死亦我所惡,所惡有甚於死者,故患有所不辟也。・・・」

2槌鍾擊磬,所以發其聲也。煮鬯燒薰,所以揚其芬也。賢者之窮厄戮辱,此搥擊之意也。其死亡陷溺,此燒煮之類也。北海孫翱以為死生有命,非他人之所致也。若積善有慶,行仁得壽,乃教化之義。誘人而納於善之理也。若曰:『積善不得報,行仁者凶,則愚惑之民,將走千惡以反天常。』故曰:『民可使由之,不可使知之。』『身體髮膚,受之父母。不敢毀傷、孝之至也。』若夫求名之徒,殘疾厥體,冒厄危戮,以徇其名,則曾參不為也。子胥違君而適讎國,以雪其恥,與父報讎,悖人臣之禮,長畔弒之原。又不深見二主之異量,至於懸首不化。斯乃凶之大者,何慶之為?

[訳2]

・鐘を槌ち磬(けい)を撃つは、其の聲を発する所以なり。鬯(ちょう)を煮たり薫(かおりぐさ)を焼くのは、其の芬(かお)りを揚げる所以なり。賢者の窮厄(きゅうやく)戮辱(りくじょく)は、此れ槌擊の意なり。其れ死亡陷溺(かんでき)は、此れ焼煮の類いなり。北海の孫翱(そんこう)が以為へらく死生命有りとは、他人の致す所に非ざるなり。積善慶有り、仁を行い壽を得るが若きは、乃ち教化の義なり。人を誘い而して善に納まるの理なり。若(ある)いは曰く、『積善は報いを得ず、仁の行うは凶、則ち愚惑の民は、将に千悪に走り以て天常に反す』と。故に曰く、『民は之れを由ら使む可し、之れに知ら使む可からず』と。『身体髪膚、之れを父母に受く、敢えて毀傷すべからず。孝の至(きわ)みなり』と。若し夫れ名を求める徒が、厥の體を残疾し、冒厄危戮し,以て其の名を徇(とな)えるは、則ち曾参は為さざるなり。子胥は君に違(さから)い而して讎國(しゅうこく)に適(ゆ)き,以て其の恥じを雪(そそ)ぎ、父に與(かわ)って讎を報い、人臣の禮に悖(もと)るも、畔弒(はんし)の原(もと)に長ず。又た深く二主の異量を見ず、懸首に至るも化さず、斯(かか)る乃ち凶の大なる者は、何ぞ慶び之れ為るや?

・鐘を撞き磬を撃つのは、心を落ち着かせる音を出す為である。鬯や薰などの香草を煮たり焚いたりするのは、心を静める香りを出す為である。聖人を目指す賢人が困窮し屈辱に耐えて修行している姿は、鐘や磬が打たれたり叩かれたりして必死に良い音を出そうとしている様子に似ている。また賢人が死に際に至徳に至らざる事を反省して苦しんでいる姿は、香草が煮られたり焼かれたりして必死に良い香りを出そうとしている様子に似ている。北海県出身の孫翱が考える『人の生死は天命で決まっていて、人の力ではどうにもならない』と云う言葉の意味は、寿命というものは他人の力が及ぶものではなく天与のものだと云うことである。善行を積み重ねれば幸福がもたらされるし、仁徳を施せば長命が得られると云うのも、教化の大切さを指しているのである。人を説き伏せて善に向かわせるのである。更に、『善行を積み重ねたからと云っても報われず、仁徳を施しても禍を被ると云うことになると、愚かで迷いの多い人民はすぐにでもあらゆる悪事に走り、人倫五常の天の法則に反するようになる』とも語っている。さて、『人民を國の方針に従わせる事は出来るが、その内容を理解させる事は難しい』とか『自分の肉体は毛髪から皮膚に至るまで、全てを父母から受け取ったものであるから、不注意に毀したり傷つけたりしてはいけない。それこそが孝養の極致である』とか云う言葉がある。仮に名声を求める連中が自分の体を傷つけたり損なったり、危ない真似をしたり危険を犯して死体を曝したりするような事が有ったとしても、それは孝養で名高い曾参に取っては考えられない事である。子胥は楚の平王の仕打ちに逆らって敵国の呉に逃れ、呉國の力を借りて楚を攻め落として一族の恥辱を晴らし、殺された父親に代わって報復し、平王の死骸を鞭打つと云う人道に反する行為をなしたが、叛国弑逆の本義は良く弁えていた。また仕えた呉國の闔閭(こうりょ)とその子の夫差の二君の器量の違いを見分ける事が出来ず、夫差の逆鱗に触れて死を賜るが怨みを残して自害し果てる。この様に凶虐な人物には、幸せな人生は送れないのだと孫翱は指摘する。

[参考]

・人の区分(儒教的考え方)

●聖人:究極の理想的人物。人間が聖人の境地に至ることは実現困難。

知恵も徳も備えている。(理想の徳+智)

●君子:実現可能な理想的人間。五常の徳目を備えている。(現実最高の徳+智)

●賢者:聖人に次ぐ道理に通じた賢い人。(徳+智)

●大人:徳が高く判断や行動を徳に従って行う卓越した人格者。(徳+智)

●常人:才能や考え方などが普通の人。(徳+智)

●小人:徳がなく、目先の利益を優先して、軽々しく判断や行動を行う俗物。(智)

●愚者:通常の知性や理性を備えていない劣等な人物。

・孫翱:北海の人か? 詳細不明。

・死生命有:<論語、顔淵>

「5・・・死生有命、富貴在天・・・」

・故曰:<論語、泰伯>

「9子曰:「民可使由之,不可使知之。」」

・故曰:<孝經、開宗明義>

「1・・・身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也。・・・」

・曾参:孔子の弟子で、孝養で有名。<孝経>の著者とも云われる。

3 幹以為二論皆非其理也。故作《辨夭壽》云:「幹聞先民稱、所惡於知者為鑿也。不其然乎?是以君子之為論也,必原事類之宜而循理焉。故曰:『說成而不可間也,義立而不可亂也。』若無二難者,苟既違本而死,又不以其實。夫聖人之言、廣矣!大矣!變化云為,固不可以一概齊也。今將妄舉其目以明其非,夫壽有三。有王澤之壽,有聲聞之壽,有行仁之壽。《書》曰:『五福。一曰「壽」』,此王澤之壽也。《詩》云:『其德不爽,壽考不忘。』此聲聞之壽也。孔子曰:『仁者壽。』此行仁之壽也。孔子云爾者,以仁者壽。利養萬物,萬物亦受利矣,故必壽也。

[訳3]

・幹以為へらく二論は皆其の理に非ざるなりと。故に<夭壽を辨(わきま)える>を作して曰く、『幹が先民の称するを聞くに、智に悪む所の者は鑿(うが)つが為なりと。其れ然らざるや?』是以(ここをもって)君子の論を為すに、必ず事類の宜しきを原(たず)ね而して理に循(したが)う。故に曰く、『説成り而して間(はぶ)くべからず、義立ち而して乱すべからず』と。若(あるい)は無二の難き者は、苟(かり)に既にして本を違え而して死(つき)れば、又(かさね)て其の實を以てせず。夫れ聖人の言は、広きかな!大なるかな!云為(うんい)を変化し、固く一概の斉を以てするべからず。今ま将に其の目を妄舉し以て其の非を明らかにするに、夫れ壽に三つ有り。王澤の壽有り、聲聞(せいぶん)の壽有り、行仁の壽有り。<書>に曰く、『五福。一に曰く、壽し。』と、此れ王澤の壽なり。<詩>に云う、『其の徳爽(たが)わず、壽孝忘(や)まざらん。』と、此れ聲聞の壽なり。孔子が曰く、『仁者壽し』と、此れ行仁の壽なり。孔子が爾(し)か云うは、仁者の壽を以てなり。万物を利養し、万物亦た利を受ける、故に必ず壽とするなり。

・徐幹が考えるには「荀爽・孫翱の二者の主張は、道理に適っていない」と。そこで<夭壽を辨える>を著して訴えるのだが、「私の聞く所によると先人が言うには、『知識が忌み嫌われる事があるのは、知識を振り回して穿鑿し過ぎるからだ』とある。本当だろうか。と云う訳で君子が議論する場合は、必ず同類事項で採用価値のあるものを調べて常理に従うものだ。だから、『一度び見解が纏まったならば見棄てる事があってはならないし、人が行うべき正しい筋道が実施されて居ればこれを乱してはならない』と云われている。或いはこの上なく難しい課題については、既に本質を違えていて検討する意味が無くなっている時には、それ以上結果を追い求めない事だ。聖人の言葉というものは、何と広大であろうか!普段の言動を変えてみたり、頑固に一緒くたにしたりする事は止めた方が良い。今ま将にその要点を批判覚悟の上で取り挙げてその欠点を明らかにするが、かかる寿命には三つの対象が考えられる。それは天が定めた常理の五福(長寿・富裕・無病・好徳・終命)の内の一つである王澤の壽(肉体の寿命)であり、良い評判に関連する声聞の壽(名声の寿命)であり、そしてここで論じている仁徳の実践に関連する行仁の壽(仁徳の寿命)である。<書経>には、『五福の一は壽』とあって、これが王澤の壽である。<詩経>には、『変わらぬ恩恵を授け給え、末永き命を授け給え』とあって、これが声聞の壽である。孔子が云う、『仁者壽し』と云うのが、行仁の壽である。孔子がこの様に語るのが、仁者の壽なのである。万物を順調に育て上げる事により、万物は利益を得る事が出来るのであり、こうして万物は命永らえるのである。

[参考]

・<孟子、離婁下>

「54孟子曰:「天下之言性也,則故而已矣。故者以利為本。所惡於智者,為其鑿也。・・・」

・《書》曰:<尚書、周書、洪範>

「11九、五福:一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。・・・」

・《詩》云:<詩經、小雅、白華之什、蓼蕭>

「2蓼彼蕭斯、零露瀼瀼。既見君子、為龍為光。其德不爽、壽考不忘。」

4荀氏以死而不朽為壽。則《書》何故曰:『在昔殷王中宗,嚴恭寅畏天命自度,治民祗懼,不敢荒寧。肆中宗之享國七十有五年。其在高宗,寔舊勞於外,寔暨小人,作其即位,乃或亮陰,三年不言。惟,言乃雍。不敢荒寧,嘉靖殷國。至於小大,無時或怨。肆高宗之享國五十有九年。其在祖甲,不義惟王,舊為小人。作其即位,爰知小人之依,能保惠庶民,不侮鰥寡。肆祖甲之享國三十有三年。自時厥後立王,生則逸、不知稼穡之難艱,不知小人之勞苦,惟躭樂是從。自時厥後,亦罔或克壽,或十年,或七八年,或五六年,或三四年者。』周公不知夭壽之意乎?故言聲聞之壽者,不可同於聲聞。是以達人必參之也。

[訳4]

・荀氏は死して朽ちずを以て壽と為す。則ち<書>は何の故か曰く、『昔し殷王中宗に在っては、嚴恭(げんきょう)寅畏(いんい)天命は自ら度(はか)り、民を治めること祗懼(しく)して、敢えて荒寧(こうねい)せず。肆(ゆえ)に中宗の國を受けること七十有五年なり。其れ高宗に在っては、寔(まこと)に舊(ひさ)しく外に労して、寔(ここ)に小人と暨(とも)にし、其の即位を作(な)すに、乃ち或(また)亮陰(りょうあん)、三年言(ものい)わず。惟れ、言えば乃ち雍(やわら)ぐ。敢えて荒寧(こうねい)せず、殷國を嘉靖(かせい)す。小大に至るも、時(こ)れ怨むもの或る無し。肆(ゆえ)に高宗の國を享(う)けること五十有九年。其れ祖甲に在っては、王と惟(な)るを義とせず、舊しく小人と為る。其の即位を作すに、爰(ここ)に小人の依を知り、能く庶民を保惠(ほけい)し、鰥寡(かんか)を侮らず。肆に祖甲の國を享けること三十有三年なり。時れ自り厥(そ)の後の立王は、生に則ち逸し、稼穡(かしょく)の難艱を知らず、小人の労苦を知らず、惟だ躭樂(たんらく)を是れ従(ほしいまま)にす。時れ自り厥の後、亦た克く壽なるもの或る罔く、或いは十年、或いは七・八年、或いは五・六年、或いは三・四年』と。周公は夭壽の意を知らざりしか?故に聲聞の壽と言(いうこころ)は、聲聞に同じからず。是以(ここをも)って達人は必ず之れに参じるなり。

・荀爽は死して朽ちずと云う事が壽に相当するものだとした。則ち<書経>の中の周公旦にどういう訳か、『昔し殷の中興の祖、祖乙は厳しく身を慎んで天命の何たるかを能く理解し、人民を治める上で懼れ慎み、妄りに安逸に奔る事が無かった。こうして祖乙が國を保持する事七十五年に及んだ。高宗の武丁は非常に長い間民間に居て苦労し、人民と一緒に農事に係わるなどの暮らしを経験し、即位しても父の喪に服する小屋に三年世間を絶って暮らした。喪が明けて普通の暮らしが出来るようになると、物静かに過ごして妄りに安逸を貪るような真似をせず、殷の國を安らかに良く治めたので、大臣を始め家臣の全てに亘って怨みを懐く者は無かった。こうして高宗が国を治める事五十九年に及んだ。祖甲の代になると次子だったので王となる事を善しとせず、長い間庶民の身分で居た。王位に就くことになっても、庶民時代の苦労を知っていたので、庶民を善く保護し恩恵を施し、身寄りの無い人々を見棄てる事もなかった。こうして祖甲が国を治める事三十三年に及んだ。これから後の王達は、生涯安穏に暮らし、農耕の苦労を知らず、庶民の苦しみも知らず、ただ楽しみに耽るだけであった。その後は最早や長命を保つ者はなく、或る王は十年、また或王は七・八年、更に五・六年、時には三・四年と云った有様であった』と云わせている。ここでは生命の長短だけに注目しているが、周公旦は夭壽の本意を理解していなかったのだろうか?この様に名声の寿命と云う場合の真意は、名声そのものではないのである。しかるが故に道理を良く弁えた人物は必ずこの事を弁えて行動するのである。

[参考]

・荀氏:荀爽のこと。

・《書》何故曰:<尚書、周書、無逸>

「2周公曰:「嗚呼!我聞曰:昔在殷王中宗,嚴恭寅畏,天命自度,治民祗懼,不敢荒寧。肆中宗之享國七十有五年。其在高宗,時舊勞于外,爰暨小人。作其即位,乃或亮陰,三年不言。其惟不言,言乃雍。不敢荒寧,嘉靖殷邦。至于小大,無時或怨。肆高宗之享國五十年有九年。其在祖甲,不義惟王, 舊為小人。作其即位,爰知小人之依,能保惠于庶民,不敢侮鰥寡。肆祖甲之享國三十有三年。自時厥後立王,生則逸,生則逸,不知稼穡之艱難,不聞小人之勞,惟耽樂之從。自時厥後,亦罔或克壽。或十年,或七八年,或 五六年,或四三年。」」

・中宗:殷王朝の第9代王、太戊(たいぼ)のこと。

・高宗:殷王朝の第22代王、武丁(ぶてい)のこと。

・祖甲:殷王朝の第24代王で、暴虐な性格のために殷が衰える原因となった。

5孫氏專以王教之義也,惡愚惑之民將反天常。孔子何故曰:『有殺身以成仁,無求生以害仁。』又曰:『自古皆有死,民無信不立。』欲使知去食而必死也。昔者仲尼乃欲民不仁不信乎?夫聖人之教,乃為明允君子,豈徒為愚惑之民哉!愚惑之民威以斧鉞之戮,懲以刀墨之刑,遷之他邑,而流於裔土,猶或不悛,況以言乎?故曰:『惟上智與下愚不移。』然則荀、孫之義,皆失其情,亦可知也。

[訳5]

・孫氏は専ら王教の義を以てし、悪く愚惑の民は将に天常に反す。孔子は何の故か曰く、『身を殺して以て仁を成すこと有り、生を求めて以て仁を害すること無し』と。又た曰く、「古え自り皆死有り、民に信無くば立たず」と。知ら使めることを欲して食を去(へだ)て而して必ず死するなり。昔者(せきしゃ)仲尼の民に不仁を欲すること信ぜざるか?夫れ聖人の教えは、乃ち明允な君子と為し、豈に徒に愚惑の民と為すや!愚惑の民は斧鉞(ふえつ)の戮を以て威(おど)し、刀墨の刑を以て懲しめ、他邑に之れを遷し,而して裔土(えいど)に流し、猶お或た悛(あらた)めざれば、況んや言を以てするか?故に曰く、『惟だ上智と下愚とは移らず』と。然して則ち荀・孫の義は、皆其の情を失せしこと、亦た知るべきなり。

・孫翱が説く處は常に天子が教え導く正道に基づくが、低俗で愚昧な人民はすぐにでも天性の人倫五常の法を犯そうとする。孔子はどういう訳か、『志の高い人や有徳の人は、命を捨ててでも仁徳を守り通すし、命惜しさに仁徳に逆らうことはしない』と云っている。また、『昔から誰にでも死は訪れるのだから、人民の信頼を失うようでは国を治める事は出来ないのだから、死んだ方がましと云うものだ』とも云っている。人民に政教を理解させようとして食べる時間も惜しんで説得しても無駄で、それで死んでしまうようでは誠に馬鹿らしい事である。嘗て孔子が人民に仁徳に反する行為を許した事があったろうか?そもそも聖人の教えというものは、確実に清明公正な君子を生み出すもので、ただ無闇矢鱈に愚民を生ぜしめるものではない。愚民には斧鉞(重刑)の罰を以て脅し、刀墨(入れ墨)の刑を以て懲らしめ、他国に追いやったり辺境に放逐し、それでも改めないからと云って、更に言葉で説得するなどもっての外と云う事になる。そこで<論語>には、『天性の智者と最低の愚者は永久にその人格は変わらない。』と云う言葉が残っている。この様に見てくると荀爽・孫翱両氏の主張する意義については、その思いが全て失われてしまう事を認識すべきである。

[参考]

・孫氏:孫翱のこと。

・孔子何故曰:<論語、衛靈公>

「9子曰:「志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。」」

・又曰:<論語、顏淵>

「7子貢問政。・・・曰:「去食。自古皆有死,民無信不立。」」

・故曰:<論語、陽貨>

「3子曰:「唯上知與下愚不移。」」→天性の智者と最低の愚者は永久にその人格は変わらない。

6昔者帝嚳已前尚矣,唐虞三代厥事可得略乎。聞自堯至於武王,自稷至於周召,皆仁人也,君臣之數不為少矣,考其年壽不為夭矣。斯非『仁者壽』之驗耶!又七十子豈殘酷者哉?顧其仁有優劣耳,其夭者惟顏回,據一顏回而多疑其餘,無異以一鉤之金,權於一車之羽。云:『金輕於羽也。』天道迂闊,闇昧難明,聖人取大略以為成法,亦安能委曲不失,毫芒無差跌乎!且夫信無過於四時,而春或不華,夏或隕霜,秋或雨雪,冬或無冰。豈復以為難哉!所謂禍者、己欲違之而反觸之者也。比干、子胥已知其必然而樂為焉!天何罪焉!天雖欲福仁,亦不能以手臂引人而亡之。非所謂無慶也。荀令以此設難,而解以槌擊燒薰,於事無施。孫氏譏比干、子胥,亦非其理也。殷有三仁,比干居一,何必啟手然後為德。子胥雖有讎君之過,猶有觀心知仁,懸首不化,固臣之節也。且夫賢人之道者,同歸而殊途,一致而百慮。或見危而授命,或望善而遐舉,或被髮而狂歌,或三黜而不去,或辭聘而山棲,或忍辱而俯就,豈得責以聖人也哉?於戲!通節之士,實關斯事,其審之云耳。

[訳6]

・昔者帝嚳(ていこく)は已前(いぜん)尚なり、唐虞三代なる厥(か)の事(まつりごと)は略(おさま)ること得(かな)う可きかな。尭自り武王に至る、稷自り周召に至る、皆仁人なり、君臣の数は少為らず、其の年壽を考えるに夭為らず。斯れ『仁者壽し』の験(あかし)に非ずや!又た七十子(しちじっし)は豈に酷に残りし者や?其の仁を顧みれば優劣有るのみにて、其の夭なる者は惟だ顔回にして、一顔回に拠り而して多くその余を疑うは、一鉤(こう)の金を以て一車の羽とを権(はか)ることと異なるところ無し。云う、『金は羽よりも軽し』と。天道は迂闊、闇昧(あんまい)難明なるも、聖人は大略を取り以て成法を為し、亦た安んじて能く委曲(いきょく)は失わず,毫芒(ごうぼう)は差跌すること無し!且つ夫れ信は四時(しいじ)を過ごすこと無く、而して春に華(はなさ)かざる或(とき)にも,夏に霜が隕(お)りる或にも,秋に雪が雨(ふ)る或にも,冬に冰(こお)ること無かる或にも。豈に復た以て難と為すかな!所謂禍は、己の欲するところが之れと違い而して反觸のものなり。比干と子胥は已に其の必然を知り而して為すことを楽しめり!天に何ぞ罪あらん!天は福仁を欲すると雖も、亦た手臂(てひ)を以て人を引(みちび)き而して之れを亡ぼすこと能わず。所謂無慶に非ざるなり。荀は此に設難を以て令し、,而して槌擊し燒薰を以て解くも,事に於いて施(ゆきわたら)せることなし。孫氏は比干・子胥を譏るも、亦た其の理非ず。殷に三仁有り、比干は一に居り、何ぞ必ず啟手し然る後に德を為せしか。子胥は讎君(しゅうくん)の過ち有りと雖も、猶お觀心知仁有り、懸首化せず、固より臣の節なり。且(まさ)に夫れ賢人の道は、帰を同じに而して途(みち)を殊(こと)にし、一致し而して百慮す。或いは危うきを見而して命を授け、或いは善を望み而して遐舉(かきょ)し、或いは被髪し而して歌に狂い、或いは三度黜(しりぞ)けられ而して去らず、或いは辭聘(じへい)し而して山棲し、或いは忍辱(にんじょく)し而して俯就(ふしゅう)する、豈に責めを得るは以て聖人なるや?於戯(ああ)!通節の士は、実に斯の事に関し、其れ審(つまび)らかと之れ云う耳(のみ)」と。

・古の五帝の一人である帝嚳は幼少時から聡明で、帝尭・帝舜、夏・殷・周の政治はよく治まっていた。尭帝から周の武王に至る間、そして周王朝の始祖である稷から召公旦に至る間、政を行った指導者は皆仁人であり、彼等を慕う君臣の数も多く、彼等は皆長寿を全うした。この事は『仁者壽し』の証と云っても好いだろう。また孔子の弟子の七十子と称される人々は、どの様に厳しい選別を経て残ったのだろうか?彼等の仁徳の程度について考えてみるとそこには優劣があるだけで、その内で最も若死にしたのは顔回だが、その顔回の動向を以て他の七十子の程度を推し測ることは、小さな帯がね一つと車一台に山と積んだ羽根とを比べるようなもので、無謀な事である。『金が羽根よりも軽い』という言葉もある。天道は直接役に立たないし、漠然としていて真意を掴むのが難しいと云うが、聖人は要点を把握して古の規範を確立し、また素直に余すところなく把握し、極微細な處まで見過ごす事はしないものである!更にその信頼は年中揺るぎなく、春に花が咲かず夏に霜が降り秋に雪が降り冬に氷が張らないという不順な天候の年でも揺るぎないのである。難しい事など全くないのだ!世に云う禍というものは、己の意に反したり気分を害したりする事なのである。比干と子胥はその必然性を知りながら己の行為を楽しんでいたのだ!天には何の罪も無い!天は満ち足りた仁徳を望んではいるが、そうだからと云って人を導く手伝いをしていながらその人を落とし入れるようなことはしない。悦ばない訳は無いのである。荀爽はこの様に難しい問題を提起し、熟考の上道徳的行為と解したが、普及する事はなかった。孫翱は比干・子胥を批判しているが、理屈が合わない。殷王朝末期には三人の仁者がおり、その一人が比干だが、何でわざわざ命がけで紂王に諫言したのだろうか。子胥は嘗ての主君であり仇敵であった楚の平王の死屍に鞭打つと云う過ちを犯したが、本心を見失う事も仁道を踏み外す事もなく、亡骸を晒しものにすることもなく、本来臣下としての節操は心得ていたのである。まさしく賢人の道というものは、帰する所は同じでもその到達手段を異にしたり、結果が同じでも熟考を重ねたものなのである。時には危険を顧みず身命を擲ち、時には善行を望んで高遠な行動をし、時には髪を振り乱して歌に狂い、時には幾度退けられても退散せず、時には辞職して隠遁し、時には恥を忍んで不本意ながら従うものであり、その責めを負う者はどうして聖人でなくて何であろうか?見上げたものである!節操の堅い人物は、こう云った事について、確実に知り尽くしているものである。

[参考]

・帝嚳:神話上の帝王。五帝の一人で、顓頊の後を継いで、帝位に就いた。幼少より聡明で徳は高く、帝

顓頊の補佐をし、善政を布いたので民百姓から深く愛され、在位70年で105歳で天寿を全うした

・唐虞:聖天子である陶唐氏(尭)と有虞氏(舜)を併せて呼ぶ名。

・稷:周王朝の始祖神である后稷のこと。社稷の神 であり,五穀の神でもある。

・周召:西周の第二代成王を補佐した、周公旦と召公奭(しょうこうせき)の併称。

・召公奭:文王の子、武王・周公の弟。

・云:<孟子、告子>

「21 ・・・金重於羽者,豈謂一鉤金與一輿羽之謂哉?・・・」

・三仁:微子・箕子・比干の三人。

[感想]

『仁者壽』は<論語>の中の孔子の言葉である。「徳高き人は長生きする」と解すると、74歳で亡くなった孔子に比べて現代の男性の平均寿命は81歳程と云うから、こんなにストレスに曝されているにも拘わらず仁者がウジャウジャ居る事になる。ここで触れている『壽』とはやはり魄=肉体の問題ではなく、魂=心の働き→名聞のことを云っていると解すべきであろう。處で壽とは<説文解字>によると、久也→年老いるまで長く連なるの意とある。年齢の事だけではなく、もっと広い意味が隠されている事が推測されるが、ここに登場する三者の主張を纏めておこう。即ち、

●荀爽の主張

<春秋左氏傳>にある「死而不朽」を論拠にして、三不朽である立徳・立功・立言の道徳的行為は、永久不滅であると説く。

●孫翱の主張

<論語>にある「死生有命」を論拠にして、積善・行仁の行為が命を左右する教化策として機能すると説く。

●徐幹の主張(最も深く解析している)

次の三壽があると解説する。即ち、

①.王澤の壽:天から与えられる肉体の壽命。

②.声聞の壽:世間から与えられる評価の寿命。

③.行仁の壽:自ら作り出す徳行による影響の寿命。

『仁者壽』の壽は、この中の③の行仁の壽を意味すると説く。

いずれにしろ、三者三様の言い方をしているが、壽=心の働きで有る事には間違いあるまい。

(30.04.01)続く

最新の画像[もっと見る]

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

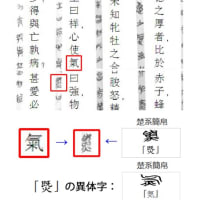

![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg) [气・氣]余論

3年前

[气・氣]余論

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

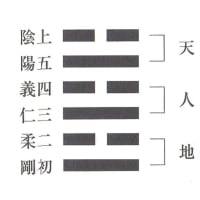

三才思想

4年前

三才思想

4年前

-

![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg) 古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます