呂本中<春秋集解>について

◯呂本中が著した経書関連最後の一作が<春秋集解>である。三十巻、本文二千二百四頁という膨大なもので、その和訳に興味をそそられたが、限られた余生の事を考えると諦めざるを得ない。<春秋>は紀伝体で書かれた歴史書である。孟子が取り上げてから、孔子の大義を見出そうとして多くの人々が<春秋>の解釈に挑んできた。春秋学と云う学問が出来たほどである。或る人は云う、「それ程人によって解釈が違うのだから、他人の意見など参考にはならない。自身が結論を出すべきである」と。また、「呂本中の<春秋集解>は諸家の説が詳細に述べられているだけで、自身の意見は見当たらない」との解説もある。更に、呂東莱<春秋集解>の撰者がはっきりしていないという情報もある。こう云う知識を得た事もあって、益々二の足を踏む事になった。 そこで概要説明に止める事にして、まず欽定四庫全書にある、呂本中撰の<春秋集解>に載っている序文を紹介しよう。

◯<春秋集解>三十巻は、南宋の史学家の趙希弁が蔵していた<読書附志>に、東莱先生の作とある。では東莱先生とは誰の事か? そもそも東莱の名は、本中の父好問が、後年東莱郡侯に恩封された事に始まる。その後本中がこの名を継ぎ、経学界では東莱先生と呼ばれていたが、その働きが詩壇に移ると次第に薄れていき、紫微の名が使われるようになる。一方本中の弟弸中の孫に当たる呂祖謙も、東莱先生と呼ばれていた。これらを区別する為に、本中を大東莱先生、祖謙を小東莱先生と呼ぶ事がある。朱熹と共に<近思録>を著した祖謙のほうが経学界では有名なので、東莱先生と云えば普通祖謙を指すのが常識となっている。ところで陳邕(唐太子の太傅)がまとめた呂祖謙年譜には、<春秋集解>の名は見当たらない。また宋史本伝の祖謙の項にも記されていない。<芸文志(中国,各王朝の歴史叙述として公認された紀伝体の歴史書)>に<春秋集解三十巻>として祖謙の名が記されているが、陳振孫(南宋時代の目錄學家)の<書録解題>には、「<春秋集解十二巻>は呂本中の撰にして、左氏・公羊・穀梁の三伝を対象に諸儒の説が集められているが、それは陸淳・孫復・孫覚・劉敞・劉絢・蘇轍・程頤・許翰・胡安国ら数家に過ぎず、その触れられているところは正確ではあるが本中自身の見解が述べられていない」とある。両著で巻数に違いがあるのは、本中が初めに著作し、その後祖謙が付け加えたという人も居る。以上色々と問題が残されているが、ここでは<書録解題>を真実と見なして本中撰としておこう。

◯引用書は次のようなものである。

1.春秋左氏伝 2.春秋公羊伝 3.春秋穀梁伝 4.伊川先生(程頤春秋伝)

5.泰山孫氏(孫復、春秋尊皇発微) 6.陸氏纂例(陸淳、春秋集伝纂例) 7.劉氏權衡(劉敞、春秋權衡)

8.常山劉氏(劉絢、春秋伝) 9.武夷胡氏(胡安国、春秋伝) 10.杜氏注(杜預、左伝注釈)

11.孔氏正義(孔穎達、左伝の疏) 12.劉氏伝(劉敞、春秋伝) 13.高郵孫氏(孫覚、春秋経解)

14.(眉山)蘇氏(蘇轍、春秋集解) 15.陸氏微旨(陸淳、春秋微旨)

16.(東莱)呂氏(呂本中又は祖謙) 17.襄陸許氏(許翰、襄陸春秋集伝)

18.何休注(何休、公羊伝注釈) 19.范氏注(范仲淹) 20.劉氏意林(劉敞、春秋意林)

21.泰山纂例 22.辨疑啖子(陸淳、春秋集傳辨疑) 23.辨疑趙子(陸淳、春秋集傳辨疑)

24呉氏

◯引用文の条数は三千九百六十六条にのぼる膨大なもので、次のような内訳になっている。

確かに(東莱)呂氏の引用文は百五条(全体の3%弱)と少ないが、それでも序文で云うほどのものでもない。その構成は、春秋三伝からの引用が40%弱、伊川・胡安国の旧派からの引用が20%、武帝に「臣には左伝癖有り」と答えた事で有名な左伝好きの杜預からの引用が11%、そして残る30%に劉敞・許翰・陸淳・孫復・呂氏・孫覚・蘇軾・劉絢・何休・范仲淹ら11氏の言が引用されている。しかしいずれにしろ、引用に止まっているだけで、活用にまで高められてはいないので、素人の私には翻訳するほどの興味が湧いてこない。

最後に、少し調べた<春秋>に関する資料を付記しておこう。

①春秋とは

もともと四季・一年を指す言葉だが、周代の魯国に《春秋》と呼ばれる宮廷年代記があり、これに孔子が手を加えて<春秋>なる書が誕生する。とは云っても、その書は現存しない。周王朝の東遷から始まる“春秋時代”と云う名称も、後年この書から取った言葉である。

<春秋>が有名になったのは、孟子が四書<孟子>の中で取り上げたからで、<孟子、縢文公下篇>の中で、<春秋>は孔子の大義名分の書だとの見方を示した處から来ている。原書は無いが孟子がこう云ったものだから、後年多くの人々が興味を示し、春秋学などと云った学問も現れて、その解釈に没頭することになる。

原書が無いとなると、その代わりになるものが必要になる。それが春秋三伝と云われる左氏・公羊・穀梁の伝書である。この他にも鄒氏・夾氏の伝も現れたが、伝える者がなく亡んでしまう。

さて<春秋>の経文は、古代の史官が魯君の行動を記録した「記事」の書である。しかもその殆どが極めて簡潔に箇条書きされた構文になっている。例えば隠公の出だしの文は、”元年春、王、正月。”とあり、次いで”三月,公及邾儀父盟于眛。”といった調子で、これが十四代隠公から二十五代哀公まで十二代に亘って延々と続く。”螽”と云った一字句や、”大水”と云った二字句なども見られ、四字句や五字句にいたっては随所に現れると云った具合で、全千九百余条中一番長いものでも固有名詞を羅列した四十七文字である。その内容を大雑把に云うと、①諸国間の戦争・軍事に関する記録、②諸国間の外交記事、③諸侯・貴族の死亡・葬儀の記録、④その他日常の出来事の記事と云った具合である。

孔子の説くところが具体的に記述されているわけでは無いので、人によってその背景を類推するのも異なってくるのは当然で、後年春秋三伝を始めとして色々な解説が現れることになる。さてその三伝だが、<漢書、芸文志>によると孔子の真意を伝えようとした左丘明の<春秋左氏伝>が最初に作られたが、内容が貴人に触れたものなので差し障りがあるとして世に出なかった。その後<左伝>を手本にした問答形式の<公羊伝>、<公羊伝>を意識し対抗しようとして作られた<穀梁伝>と続き、この二者が始めに国の太学正科に取り上げら、<左伝>は最後に世に登場することになる。

さらにこれら三伝を追解釈した春秋と名のつく書誌についても列記しておこう。何とその多さには驚くばかり。太字は呂本中撰<春秋集解>に引用されたもの。

•唐代中期より五代に至るまで

◦陸淳『春秋集伝纂例』10巻 ◦同『春秋微旨』3巻 ◦同『春秋集伝辨疑』10巻

◦馮継先『春秋名号帰一図』2巻 ◦『春秋年表』1巻

•北宋

◦孫復『春秋尊王発微』12巻 ◦王『春秋皇綱論』5巻 ◦『春秋通義』1巻

◦劉敞『春秋権衡』17巻 ◦同『春秋伝』15巻 ◦同『春秋意林』2巻

◦同『春秋伝説例』1巻 ◦孫覚『春秋経解』13巻 ◦蘇轍『春秋集解』12巻

◦蕭楚『春秋辨疑』4巻 ◦崔子方『春秋経解』12巻 ◦同『春秋本例』20巻

◦同『春秋例要』1巻 ◦張大亨『春秋五礼例宗』7巻 ◦同『春秋通訓』6巻

◦許翰『襄陵春秋集伝』

•南宋

◦葉夢得『春秋伝』20巻 ◦同『春秋考』16巻 ◦同『春秋讞』22巻

◦呂本中『春秋集解』30巻 ◦胡安国『春秋伝』30巻 ◦高閌『春秋集注』40巻

◦陳傅良『春秋後伝』12巻 ◦呂祖謙『春秋伝説』20巻 ◦同『春秋左氏伝続説』12巻

◦同『詳註東莱左氏博議』25巻 ◦劉朔『春秋比事』20巻 ◦魏了翁『春秋左伝要義』31巻

◦程公説『春秋分記』90巻 ◦戴溪『春秋講義』4巻 ◦李明復『春秋集義』50巻『綱領』3巻

◦張洽『春秋集注』11巻『綱領』1巻 ◦李『春秋王霸列国世紀編』3巻 ◦黄仲炎『春秋通説』13巻

◦洪咨夔『春秋説』30巻 ◦趙鵬飛『春秋経筌』16巻

◦呂大圭『春秋或問』20巻附『春秋五論』1巻

◦家鉉翁『春秋集伝詳説』30巻 ◦陳深『読春秋編』12巻

②時代背景

夏・殷に続く周王朝の二代目成王を輔佐した、伯父周公旦に与えられた領地が魯国で、父の代わりに赴任した子の伯禽が初代の君主となった。西周時代・春秋時代・戦国時代と紀元前11世紀~紀元前3世紀にわたって存在し、代々の魯公の爵位は侯爵であった。紀元前7世紀の初め、周王朝第十三代平王の時代に、周王朝は東遷して春秋時代が始まるが、その時の魯の君主が<春秋>の冒頭に掲げられた十四代隠公である。この頃から斉・晋・楚などの周辺大国に翻弄される小国となり、政治の実権も魯公室の分家である三桓氏に握られ、国政は屡々混乱するという内外共に慌ただしい時代に遭遇する。紀元前5世紀頃にはますます衰退し、事実上三桓氏に分割され、魯公室は細々と生き残るが、紀元前3世紀に楚に併合されて滅亡してしまう。付け加えると、太公望が封ぜられた国が斉で、後年斉・魯両国は何かと因縁浅からぬ間柄となっていく。

③魯公の諡号(しごう)

隠公とか桓公とかの代々の君主の名は所謂謚(おくりな)で、生前の徳行や事跡を基に与えられた死後の称号である。諡号の付け方には決まりがあって、<逸周書、諡法解>に詳しく、その中に「周公旦・太公望が諡法を定めた」との記述がある。<春秋>に出てくる歴代の君主の諡号と、その意味および簡単な経歴を次に列挙しておこう。

・十四代隠公(隠拂不成曰隠=理に逆らわないが成さざる事)

十三代恵公の庶長子として生まれ、幼い嫡子の軌(後の十五代、桓公)の摂政として魯君主となる。その

間、道に外れることも無く、無難に君主代行の務めを果たした。最後は非業の死を遂げる。目立った業績

も無いとの評価で、隠の諡号を贈られたのだろう。

・十五代桓公(辟土服遠曰桓=武力によって四夷を征する事)

賢臣、臧孫達を用いて周辺国との外交・軍事に手腕を発揮するも、妻の不倫事件に巻き込まれて不慮の

死を遂げる。

・十六代荘公(兵甲亟作曰荘=度々征戦を繰り返す事・勝敵志強曰荘=不撓不屈の精神を以て勝つ事)

斉国との外交に尽力して功績を残すが、後継問題で一悶着する。

・十七代閔(または愍)公(禍乱方作曰愍=国が乱れ動乱が長く続く事)

叔父、慶父の推挙で君主となるも、僅か二年でその叔父に殺されてしまう。慶父に人生を振り回された不

運の君主。

・十八代僖公(小心畏忌曰僖=気が小さく大を懼れ小を侮る事)

斉や晋などの大国との会盟では卑屈に悄然とし、小国との対応には侮って傲然とした態度を取る人物で

あった。その結果、小国邾の軍に大敗する事になる。

・十九代文公(経緯天地曰文=徳目を世に明らかにする事・学勤好問曰文=学問に努め知識吸収に

積極的な事・愍民恵禮曰文=恵み深く礼儀正しい事、など最高の諡号)

輔佐した三桓の助けを借りて、晋をはじめ周辺諸侯との関係をうまく保った。文公卒後、三桓が力を得て

次第にのし上がっていく下地を作る事になる。

・二十代宣公(善聞周達曰宣=何事にも良く耳を傾ける事)

魯公室の力は弱く、三桓が強勢を誇った時代で、外交も斉との友好関係を続けたり、周辺小国を併呑した

りと順調に推移した。特筆すべきは田税の改革を行った事。宣公は晩年、晋の力を借りて三桓を除こうと

謀ったが、成らぬまま没した。

・二十一代成公(安民立政曰成=政を安定させて民を安んずる事)

晋の力を借りて斉と敵対するようになり、勢力を伸ばしてきた楚と和睦したりと、可成り際どい外交を行っ

ていた。税制改革の総仕上げも行われた。

・二十二代襄公(僻地有徳曰襄=未開の土地を徳を以て服従させる事・因事有労曰襄=乱を治め平

和をも たらす事)

三桓の力が強く、ますます公室は弱体化した。楚との関係強化が図られた。孔子が生まれたのが襄公二

十二年(紀元前551年)である。

・二十三代昭公(容儀恭美曰昭=礼儀正しく慎み深い事、当たり障りの無い諡号)

公室の弱体化はさらに進み、政権は三桓の手に帰す。昭公は三桓を討つも破れ、斉に逃れてその力を借

りて復帰を試みるも果たせず、八年の間流亡したまま没した。

・二十四代定公(安民大慮曰定=深く思いを巡らせて民を安んずる事・安民法古曰定=初心を忘れず

民を安んずる事・純行不傷曰定=ただひたすらに力を注ぐ事、など無難な諡号)

公室と三桓との抗争が続く。斉との友好関係を復活させたり、孔子を司寇に登用するなど復権を試みるが

果たせず。季氏の家臣陽虎が魯の国政を専断する事件が起きる。

・二十五代哀公(蚤孤短折曰哀=早くに父を亡くし自身も夭折する事・恭仁短折曰哀=慎み深く徳が

有るも夭折する事)

呉・斉・晋らの大国と合従連衡を繰り返しながら戦に明け暮れたり三桓に抗して反って出奔する羽目にな

ったりと、慌ただしい一生を過ごした。孔子が亡くなったのが哀公十六年(紀元前479年)である。

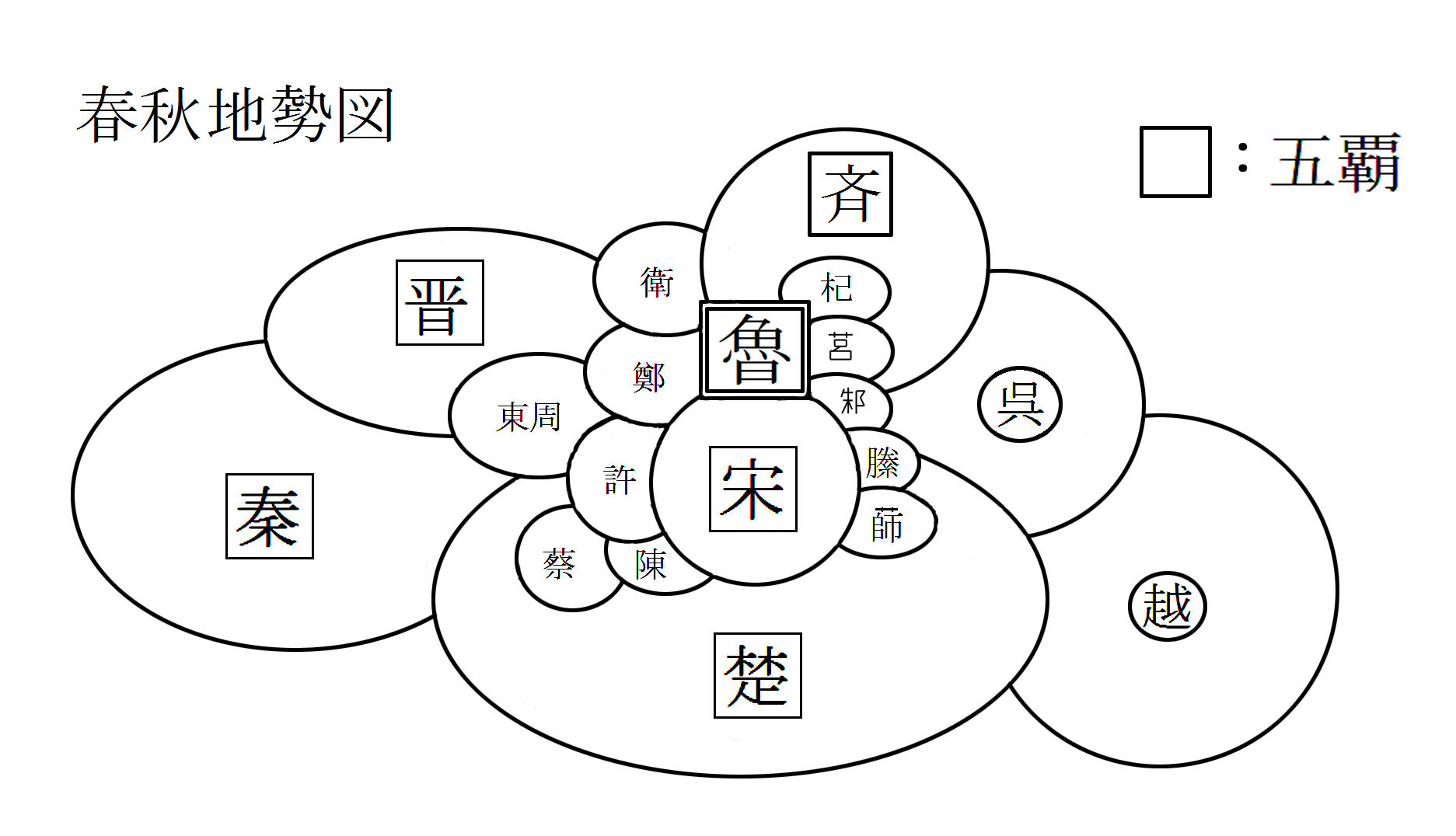

④春秋地勢図

⑤魯公室系譜

⑥六<春秋の暦>

紀伝体で書かれている<春秋>は、暦日の羅列である。そこで<春秋>に記されている旧暦を理解する上で、参考になる内容に触れておこう。農業を主体とする古代国家にとって、これをコントロールする事は治政の最大の課題であった。その為には暦の整備が必要になってくる。王朝の権威を保つ為の年代記や歴史記録の作成、そして自然災害や戦争の吉凶を占ったりする上でも暦は欠かす事が出来ない。そこで暦を作って発行する事が、支配権を確立する手段として重要になる。三千年の昔から、中国では自然観察により季節感を体得した上で、天文学の知識を取り入れて暦を作った。それが月と太陽の運行に基づいた太陰太陽暦(旧暦)である。木星の位置に基ずく歳星紀年(後に運行方向の補正を行った太歳紀年法に変わる)・月の運行に基ずく紀月(月齢約29.3日を基準にして、一年の月の配列を太陽の運航を基準に定める)・十干十二支による紀日が太陰太陽暦の裏付けとなる。ここで、年と月は自然数で表示されるので問題はないが(初めの年の元年と、年の初めの正月は特別)、干支による紀日が問題である。一般に月の第一目は××年△△月◯◯朔と書いて、◯◯の處に干支が書かれ、この月の第一日目は◯◯の干支と明示されるから、問題はない。處が<春秋>ではこの朔日の干支の記録が無いままに、突然他月の干支が表示される。例えば、隠公二年の項に、「十有二月乙卯、夫人子氏、薨ず」とあるが、十二月の朔日の干支が書かれていないので、60周期で数えた乙卯=52では何日目なのか見当が付かない。また、桓公五年の項の、「五年春正月甲戊、己丑、陳侯鮑、卒す」と言った干支が二つも書かれていて、益々戸惑う事になる。時には桓公三年の項に、「秋七月壬辰朔、日、之を食すること有り、既(つ)く」とあるが、これでは直接役にも立たない。こうして謎が多いものだから、<春秋>の暦日研究が跡を絶たない。深入りする余裕も無いので、あとは以下の論説を参照して頂きたい。

戴震:<周礼大史歳年解> 杜預:<春秋長歴>・<春秋釈例>

新城親蔵:<東洋天文学研究> 長谷川高陽:春秋左氏伝の暦日研究

◎参考

(1) 周暦 三正

夏暦→建寅(農歴)

殷歴→建丑

周暦→建子

(2)月建

終わり