老儒解詁録⑥-字歴『氣』②

(注)これから示す文字は全て、气・氣・気→氣に統一する。時に応じその違いを把握して貰いたい。

Ⅲ.漢籍に見る『氣』の字

①<易経>(周朝時代)

<易経>は次の三つの部分から成り立ち、それぞれ成立時期を異にする。すなわち、

「経」:(卦辭・爻辭)→成立:[?~春秋初期(前640年頃)]

「傳」:(彖伝・象伝)→成立:[戦国中期~後期]

「十翼」:(繋辭・文言・説卦・序卦・雑卦)

→成立:[秦末期~漢初期]

『氣』の字が現れる部分は次のようになっている。すなわち、

○<周易、易經、乾>

「14文言:九五曰:「飛龍在天,利見大人」。何謂也?子曰:「同聲相應,同氣相求。水流濕,火就燥,雲從龍,風從虎,聖人作而萬物覩。本乎天者親上,本乎地者親下,則各從其類也。」」

「九五に曰く、「飛龍、天に在り、大人を見るに利(よろ)し」とは、何の謂いぞや。子曰く、同声相応じ、同氣相求む。水は湿(うるお)えるに流れ、火は燥(かわ)けるに就く。雲は龍に従い、風は虎に従う。聖人作(た)ちて万物覩(み)る。天に本(もと)づく者は上に親しみ、地に本づく者は下(しも)に親しむ。則ち各々其の類に従うなり。」と。

陰氣は陰氣同士、陽氣は陽氣同士自然に相求め感応する。水が低い方に流れ下って潤し、火が乾燥したものに付いて焼くように。物事は全てこの様に同類が相感じ相応ずるものである。故に高徳の聖人が君位につけば、万民はその德化に感応して順応する。また天に基づく動物が天の影響を受け、地に基づく植物が地の影響を受けるのも、その類を同じくする處による。なお、ここにある「雲從龍,風從虎,」から、「雲竜風虎」と云う四字熟語が発生しているが、雲は水氣で龍は水蓄で同じ水氣であり、風は震い動かす氣で虎は猛獣で威力が同じ、と云う處から同類と云うことになる。

「17文言:「潛龍勿用」,陽氣潛藏。「見龍在田」,天下文明。「終日乾乾」,與時偕行。「或躍在淵」,乾道乃革。「飛龍在天」,乃位乎天德。「亢龍有悔」,與時偕極。乾元「用九」,乃見天則。」

「文言:「潛龍なり、用いること勿れ」とは、陽氣の潜蔵(せんぞう)すればなり。「見龍、田に在り」とは、天下文明なるなり。「終日乾乾(けんけん)す」とは、時と偕(とも)に行うなり。「或いは躍らんとして淵に在り」とは、乾道乃ち革(あらた)まるなり。「飛龍、天に在り」とは、乃ち天徳に位するなり。「亢龍なり、悔い有り」とは、時と偕に極まるなり。乾元(けんげん)の用九は、乃ち天則を見るなり。」

陰氣とは、粛殺の氣を指す。陽気とは生長の氣を指す。共にその為のエネルギ-。

ここでは、陰陽の二氣(陽氣=促進エネルギ-と、陰氣=制御エネルギ-)が取り挙げられ、陰氣は陰氣同士、陽氣は陽氣同士、類を同じくするように行動すると説く。既に『氣』をエネルギ-則ち動的活力として認識している處に新味が認められる。

○<周易、易經、咸>

「1咸:咸,亨,利貞,取女吉。

彖曰:咸,感也。柔上而剛下,二氣感應以相與,止而說,男下女,是以亨利貞,取女吉也。天地感而萬物化生,聖人感人心而天下和平,觀其所感,而天地萬物之情可見矣。」

「咸は亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。女を取(めと)るは、吉。

彖に曰く:咸は感なり。柔上にして剛下なり、二气感応して以て相い與(くみ)す。止まりて説(よろこ)び、男が女に下る。是を以て亨(とお)り、貞しきに利しく、女を取るは、吉なるなり。天地感じて万物化生し、聖人が人心を感ぜしめて天下和平す。其の感ずる所を観、而して天地万物の情見る可し。」

咸卦は沢山咸とも云われ、ここの二氣は陰の氣(女)・陽の氣(男)のことである。男と女が和合する様子を「二氣感應」と表現している。

○<周易、繋辭>

「4繫辭上: 易與天地準,故能彌綸天地之道。仰以觀於天文,俯以察於地理,是故知幽明之故。原始反終,故知死生之說。精氣為物,遊魂為變,是故知鬼神之情狀。與天地相似,故不違。知周乎萬物,而道濟天下,故不過。旁行而不流,樂天知命,故不懮。安土敦乎仁,故能愛。範圍天地之化而不過,曲成萬物而不遺,通乎晝夜之道而知,故神无方而易无體。」

「易は天地と準ず、故に能く天地の道を彌綸(びりん)す。仰ぎて以て天文を観、俯(ふ)して以て地理を察す。是の故に幽明の故(こと)を知る。始めを原(たづ)ねて終わりに反る。故に死生の説を知る。精氣は物を為し、遊魂は變を為す、是の故に鬼神の情状を知る。天地と相似たり、故に違わず。知は万物に周くして道は天下を濟(すく)う、故に過たず。旁(あまね)く行けども流れず、天を楽しみ命を知る、故に憂えず。土(ど)に安んじ仁に敦(あつ)し、故に能く愛す。天地の化を範囲して過ぎしめず、万物を曲成して遺さず、昼夜の道に通じて知る、故に神(しん)は方无(な)くして易は體无し。」

精气とは天地間の霊气のことであり、万物を生み育てる根源の元氣のことであり、ここでは生命エネルギ-たる精気の重要性が取り挙げられている。

○<周易、說卦>

「3說卦: 天地定位,山澤通氣,雷風相薄,水火不相射,八卦相錯。數往者順,知來者逆,是故《易》逆數也。」

「天地位を定め、山澤氣を通じ、雷風相い薄(せま)り、水火相い射(そこな)わず、八卦相い錯(まじ)わる。往(おう)を数えるは順、来(らい)を知るは逆。是の故に易は逆数なり。」

「6說卦: 神也者、妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷,橈萬物者莫疾乎風,燥萬物者莫熯乎火,說萬物者莫說乎澤,潤萬物者莫潤乎水,終萬物、始萬物者、莫盛乎艮。故水火相逮,雷風不相悖,山澤通氣,然後能變化,既成萬物也。」

「神(しん)なる者は、万物に妙にして言を為す者なり。万物を燥(かわ)かす者は、火より熯(かわ)かすは莫(な)し。万物を説(よろこ)ばす者は、澤(たく)より説ばすは莫し。万物を潤す者は、水より潤すは莫し。万物を終え万物を始むる者は、艮(ごん)より盛(な)るは莫し。故に水火相い逮(およ)ぼし、雷風相い悖らず、山澤氣を通じ、然る後に能く変化し、既に万物を成すなり。」

ここでは澤の(水蒸)氣が上昇して雲となり雨となって地上に降り注ぎ、それが山の水脈となって流れて泉となり水となって澤と山が互いに氣を通じ合う様子が語られている。それが「山澤通氣」と云う表現である。

以上纏めると次のようになる。すなわち、

・「経」:(卦辭・爻辭)には『氣』の字は出てこない。前回触れたように、春秋

期に成立した卦辭・爻辭の段階では、『氣』=エネルギ-の概念

は定まって居らず、字の形成も成されていないことが、これで再確

認された事になる。

・「傳」:(彖伝・象伝)では、咸卦だけに『氣』の字が現れている。「二气感

應」と云う表現で、陰・陽の气の関わり方に触れている。唯深入り

せず触れただけと云った表現になっている。この時期は未だ

『氣』の字は発展段階にあったと云う事であろうか?

・「十翼」:(繋辭・文言・説卦・序卦・雑卦)では、登場する数は少ないが、陽

氣・精氣・通氣等の成語が現れる。漢代の文化進展の様子が

窺い知られる。

[参考]

<易経>の中で、『氣』の字の出現回数に較べると『德』の字の出現回数は以下のように飛び抜けて多い。

成立時期 『氣』 『德』

(卦辭・爻辭) ?~春秋初期 0 5

(彖伝・象伝) 戦国中期から後期 1 17

(繋辭・文言・説卦・序卦・雑卦) 秦末期から漢初期 5 38

6 60

『氣』の世界観よりも、上天思想に基ずく周朝の封建施策の強大さに注目すべきであろう。

②<詩経>の中の『氣』

成立は、[西周] 公元前1046年~公元前771年

全編を通じて『氣』の字は全く出てこない。皆無である。ここでも前から指摘しているように、西周時代には未だ『氣』=エネルギ-の概念は確立されていなかったことを証明している。

[参考]

<詩経>の中の『德』の字の出現回数は、総数48回を数える。<易経>の[参考]でも述べた見解が更に補強されると云っていいのだろう!

③<尚書>の中の『氣』

成立は、[春秋] 公元前772年 - 公元前476年

『德』の字が多用(総数百以上)されているが、『氣』の字は一つも見当たらない。政治史であり政教史でもある<尚書>の性格として当然とも云えるのだろうが、周朝の封建制を目指す上での『德』政の重要さが見てとれる。特に、周公旦の作と明記されている「立政」篇では、その多用さが目立つ。

④<孫子兵法>の中の『氣』

成立は、[春秋] 公元前515年~公元前512年

<孫子兵法、軍爭>

「5故三軍可奪氣,將軍可奪心。是故朝氣銳,晝氣惰,暮氣歸。故善用兵者,避其銳氣,擊其惰歸,此治氣者也。以治待亂,以靜待譁,此治心者也。以近待遠,以佚待勞,以飽待飢,此治力者也。・・・」

故に三軍も気を奪う可く、将軍も心を奪う可し。是の故に朝(あした)の氣は鋭く、昼の氣は惰(おこた)り、暮(ゆうべ)の氣は帰らんとす。故に善く兵を用いる者は、其の鋭氣を避け、其の惰歸(だき)を撃つ、此れは氣を治める者なり。治を以て亂を待ち、静を以て譁(か)を待つ、此れは心を治める者なり。近きを以て遠きを待ち、佚(いつ)を以て勞を待ち、飽(ほう)を以て飢(き)待つ、此れは力を治める者なり。

<孫子兵法、九地>

「3凡為客之道,深入則專,主人不克,掠于饒野,三軍足食,謹養而無勞,併氣積力,運兵計謀,為不可測,投之無所往,死且不北,死焉不得,士人盡力。・・・」

凡そ客為るの道は、深く入れば則ち専らにして、主人克(か)たず、饒野(じょうや)を掠めれば、三軍も食足り、謹み養いて勞すること勿く、気を併せて力を積(たくわ)え、運兵の計謀は、測る可からざるを為し、之れを往く所無きに投ずれば、死すとも且つ北(に)げず、死して焉んぞ得ざらんや、士人は力を盡さん。

ここで語られている『氣』は、戦士に求められる戦意の基たる気力(物質的エネルギ-)すなわち戦意のことであり、士気とは善く謂ったものである。戦士の『氣』の扱い方と、指揮者の『心』の持ち方を対処比較している處が参考になる。兵法書として「士氣」が取り挙げられているのは当然で、春秋時代晩期には『氣』の字義は確立されていたものと捉えて良いのではなかろうか!<尚書>の成立時期の推定確度が劣ることを考えてみると、その感を益々強くするものがある。

[参考]

別に、<孫臏兵法>:戦国時代の斉の軍師孫臏(孫武の子孫)が著したとされる兵法書がある。

⑤<墨子>の中の『氣』

成立は、[春秋~戰國] 公元前490年~公元前221年

<墨子、卷一、三辯>

「1・・・夫子曰:『聖王不為樂』,昔諸侯倦於聽治,息於鐘鼓之樂;士大夫倦於聽治,息於竽瑟之樂;農夫春耕、夏耘、秋斂、冬藏,息於瓴缶之樂。今夫子曰:『聖王不為樂』,此譬之猶馬駕而不稅,弓張而不弛,無乃非有血氣者之所能至邪?」」

「夫子曰く、「聖王は楽を為さず」と、昔し諸侯は治を聴くに倦めば、鐘鼓の楽に息(いこ)い;士大夫が治を聴くに倦めば、竽瑟(うしつ)の樂に息い、農夫は春に耕し、夏に耘(くさぎ)り、秋に斂(おさ)め、冬に藏(たくわ)え、瓴缶(れいふ)の樂に息えり。今ま夫子が、「聖王は楽を為さず」と曰うが、此れを之れ譬えるに猶お馬駕して稅(と)かず、弓張りて弛べず、乃ち血気有る者の至る能わざる所なること無からん邪(か)?」

血気ある者とは、血液と気息のある者、すなわち人間のことである。

<墨子、卷六、節用中>

「3古者聖王制為飲食之法曰:『足以充虛繼氣,強股肱,耳目聰明,則止。不極五味之調,芬香之和,不致遠國珍怪異物。』・・・」

「古者(いにしえ)聖王は飲食の法を制為(せいい)して曰く、「以て虚を充(み)たし氣を継ぎ、股肱を強くし、耳目聰明足らしめば、則ち止む。五味の調、芬香(ふんこう)の和を極めず、遠國珍怪異物を致さず」と。」

ここの『氣』も気力のことである。冗費を節約して民利を図る節用の策の一説である。

「6古者人之始生,未有宮室之時,因丘陵堀穴而處焉。聖王慮之,以為堀穴、冬日可以辟風寒,逮夏,下潤溼,上熏烝,恐傷民之氣。于是作為宮室而利民。」

「古者(いにしえ)人の始めて生まれるも、未だ宮室有らざる時、丘陵堀穴に因って處(お)る。聖王は之れを慮り、以為(おも)えらく、堀穴は、冬日は以て風寒を避く可きも、夏に逮(およ)んでは、下は潤溼(じゅんしう)し、上は熏烝(くんじょう)し、恐らくは民の氣を傷(やぶ)らんと。是に于(おい)て宮室を作為して民を利す。」

民の氣とは、人民の気力則ち生命力を指す。体力と云わずに『氣』と云ったのは、心の働きも考慮したのであろう。

「12子墨子制為葬埋之法曰:「棺三寸,足以朽骨;衣三領,足以朽肉;掘地之深,下無菹漏,氣無發洩於上,壟足以期其所,則止矣。・・・」

「子墨子葬埋の法を制為して曰く、「棺三寸は、以て骨を朽(きう)するに足り;衣三領は、以て肉を朽するに足り;掘地の深さは、下は菹漏(そろう)無く、氣は上に發洩(はつえい)無く、壟足(ろうそく)は以て其の所を期して、則ち止まん。・・・」と。」

ここの『氣』は、屍氣則ち死体の腐敗臭のことで、氣の具象的面を表現したもの。

<墨子、卷九、非儒下>

「3且夫繁飾禮樂以淫人,久喪偽哀以謾親,立命緩貧而高浩居,倍本棄事而安怠傲,貪於飲食,惰於作務,陷於飢寒,危於凍餒,無以違之。是若人氣,鼸鼠藏,而羝羊視,賁彘起。」

「且つ夫れ禮楽を繁飾(はんしょく)して以て人を淫し、久喪偽哀(きゅうそうぎあい)以て親を謾(あざ)むき、命を立て貧に緩(ゆる)くして浩居(こうきょ)を高しとし、本に倍()そむ き事を捨てて怠傲(たいごう)に安んじ、飲食を貪り、作務を惰(おこた)り、飢寒に陷(おちい)り、凍餒(とうたい)に危きも、以て之れを違(さ)けること無し。是れ人の氣(こいもとめ)るが若く、鼸鼠(けんそ)蔵し、而して羝羊視(ていようし)し、賁彘(ふんてい)起こる。」

[参考] <墨子閒詁、卷九、非儒下>

成立:[清] 1893年 孫詒讓著に、以下の記述がある。

「是若人氣,「若」,道藏本作「苦」,吳鈔本同。案:「人氣」,疑當作「乞人」。此冢上飢寒凍餒而言,氣與乞通,古「乞」作「气」,即雲气字,下文云「夏乞麥禾」,是其證。」

問題は、『是若人氣』を如何に訳すかという点である。[参考]にある記述に倣って、『是若乞人』と解する書もある。また、『是若人氣,鼸鼠藏、』→『是若鼸鼠藏人餼、』と捉える人も居る。『氣』か『乞』か『餼』か、将亦別解を求めるべきなのか!迷う處。いずれにしろ、『氣』の字の意味が固まる春秋晩期から戦国時代初期にかけて、『乞』の意が含まれる時期が有ったことが窺い知られる。

<墨子、卷十、經上>

「11(經)實,榮也。

(説)實:其志氣之見也,使人如己。不若金聲玉服。」

「(經)實は、栄えるなり。

(説)實は、其の志気の見(あらわ)るや、人をして己の如くなら使む。

金聲玉服(きんせいぎょくふく)の若くならず。」

志気:意気込み。心が物事を為そうとする為の活力。

<墨子、卷十五、迎敵祠>

「2凡望氣,有大將氣,有小將氣,有往氣,有來氣,有敗氣,能得明此者、可知成敗吉凶。舉巫醫卜有所長。具藥宮之。善為舍巫、必近公社,必敬神之。巫卜望氣以請報守,守獨智巫卜望氣之請而已。其出入為流言,驚駭恐吏民,謹微察之,斷罪不赦。望气舍、近守宮。収賢大夫及有方技者若工,弟之、舉屠酤者、置廚給事,弟之。」

「凡そ氣を望むに、大将の氣有り、小将の氣有り、往氣有り、来氣有り、敗氣有り、能く此れを明らかにすることを得る者は成敗、吉凶を知るべし。巫(ふ)、醫(い)、卜(ぼく)の長じる所有るを挙ぐ。薬を具えて之れを宮(きゅう)す。善く巫を舎するを為すには、必ず公社近くし、必ず之れを敬神す。巫卜は氣を望んで請(じょう)を以て守に報じ、守は獨り巫卜の氣を望む請を智(し)るのみ。其の出入して流言を為し、驚駭(けいがい)して吏民を恐れしむるは、謹んで之れを微察(びさつ)し、断罪して赦さず。氣を望む舎は、守の宮に近す。賢大夫及び方技有る者若しくは工を収(おさ)めて、之れを弟(だい)し、屠酤者(とこしゃ)を挙げて、厨を置き事を給して、之れを弟す。」

ここの『氣』は、いわゆる雲氣(空中に立ち上る異様な雲氣、昔、天文家や兵術家が天候・吉凶などを判断する根拠にしたもの)のことで、観天望氣の対象と為る氣のことである。それを占う者が、巫女であり、医師であり、卜者である。現れる雲氣の様子によって、位(大将・中将?・少将)や行動(往氣・来氣)や勝敗(勝氣?・敗氣)について判断したのであろう?

「3凡守城之法,・・・靜夜聞鼓聲而譟,所以閹客之氣也,所以固民之意也。故時譟則民不疾矣。」

「凡そ守城の法は、・・・。静夜に鼓聲を聞きて譟(さわ)ぐは、客の氣を閹(おお)う所以にして、民の意を固くする所以なり。故に時に譟げば則ち民は疾(や)まず。」

ここの『氣』は、敵の「士気」であり、民の意とは、味方の意気を高めると云う事であろう。

<墨子、巻十五、號令>

「28守樓・・・望氣者舍必近太守,巫舍必近公社,必敬神之。巫祝史與望氣者必以善言告民,以請上報守,守獨知其請而已。巫與望氣者妄為不善言驚恐民,斷弗赦。」

「守樓は・・・望気者の舎は必ず必ず太守のに近くし、巫の舎は必ず公社に近くし、必ず敬(つつし)んで之れを神にす。巫祝史と望氣者とは必ず善言を以て民に告げ、請(じょう)を以て上(かみ)守に報じ、守獨り其の請を知るのみ。巫と望気者とは妄りに不善の言を為して民を驚恐(けいきょう)するは、断じて赦さず。」

ここの『氣』は、前項に続く観天望氣についての指摘である。

⑥<論語>の中の『氣』

成立は、[春秋~戰國] 公元前480年~公元前350年

<郷党>

「8食不厭精,膾不厭細。食饐而餲,魚餒而肉敗,不食。色惡,不食。臭惡,不食。失飪,不食。不時,不食。割不正,不食。不得其醬,不食。肉雖多,不使勝食氣。惟酒無量,不及亂。沽酒市脯不食。不撤薑食。不多食。祭於公,不宿肉。祭肉不出三日。出三日,不食之矣。食不語,寢不言。雖疏食菜羹,瓜祭,必齊如也。」

一般に、不使勝食氣は「食(し)の氣に勝た使めず=主食の飯より多くは食べないようにする」と訳しているが、不使勝餼→「餼(き)に勝た使めず=米より多くは食べないようにする」が正しい文章である。餼が誤って順番もそのままに、[食+氣]となって後世に伝えられたというのが真実であろう。なお、道家の養生法の一つに、深呼吸の類いの辟穀食氣(辟穀,是避食五穀之意。食氣,是以氣為食。)と云うものがある。

<論語>では、この他に「辭氣」・「屛氣」・「血氣」の三成語が見受けられる。

「辭氣」:言辞語氣。(泰伯)

「屛氣」:抑止呼吸。形容謹慎畏惧的様子。(郷党)

「血氣」:指元氣,精力。(季氏)

いずれもエネルギ-(活力)的捉え方をした表現になっている。<墨子>でも見られたように、この頃(春秋~戦国時代)には、『氣』の字にはエネルギ-(活力)の概念が確立していたものと思われる。

⑦<老子道徳経>の中の『氣』

成立は、[春秋~戰國] 公元前475年~公元前221年

<老子道徳経>

「10載營魄抱一,能無離乎?專氣致柔,能嬰兒乎?・・・」

營(まど)える魄(うつしみ)を載(やす)んじ一を抱きて、能く離れること無からんか?氣を専らにして柔を致して、能く嬰児ならんか?

ここの『氣』は、精氣(元氣や体氣)を意味し、エネルギ-的イメ-ジである。

「42・・・萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。・・・」

・・・万物は陰を負い陽を抱き、沖氣以て和を為す。・・・

沖氣とは、天地間の調和した根源の『氣』のことで、これもエネルギ-的イメ-ジである。

「55・・・知和曰常,知常曰明,益生曰祥。心使氣曰強。・・・」

和を知るを常と曰い、常を知るを明と曰い、生を益すを祥と曰う。心が氣を使うを強と曰う。

ここの『氣』も、氣力を意味する。以上<老子道徳経>に現れる『氣』の字は僅かに三個で、いずれもエネルギ-的イメ-ジで使われている。

[感想]

古漢籍を繙いてみると、その成立時期の確度に問題が有るとしても、春秋時代初期までは『气』の字の登場は視られず、その字義が固定するのも春秋時代晩期と云うことになるらしい。『乞』の古字が『气』の字だとの解釈もあるが、それを肯かせる証拠は今の処<墨子、非懦下>に見られる一例だけで、根拠としては甚だ心許ない。古人は湯煙が冷えて水滴となり、滴くとなって落下する様子を見て雨水→貯水→水煙→上昇→雲→雨の循環を想像して水の霊妙な活力を見出し、春秋晩期から戦国初期に掛けて、『气』の字形・字義に至ったと単純に考えるのが妥当な處ではないのだろうか?

(02.11.01)終わり

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

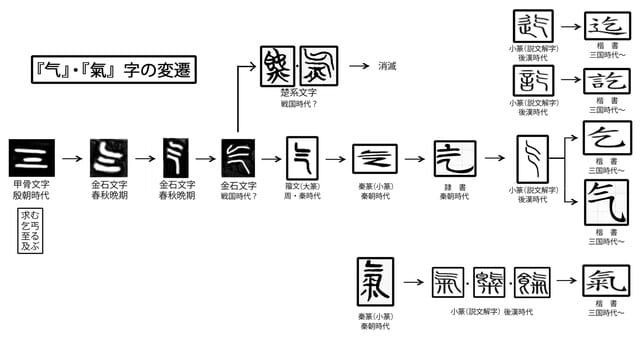

次ぎに、『氣』の字について掘り下げてみよう。始めに注意しなければならぬ点について触れておく。それは『氣』の字形には、複雑な変化の歴史があるという点である。以下に簡単に纏めておこう。

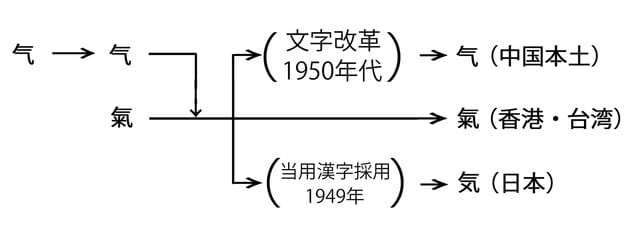

○『气』と『氣』と『気』

・『气』:<説文解字>で「雲気也(雲に内在されるエネルギ-)。象形。」と紹介されている字形で、楷書の段階で『氣』の字形に統一され(意味も含めて)、『氣』の字形が繁体字(正体字)として永らく通用するが、1955年の「漢字簡化方案」の公布により、簡体字として『气』の字形が復活して今日に至っている。 これも中国本土の話で、台湾のほか中華人民共和国の特別行政区である香港・マカオでは旧態依然として標準的に『氣』の字形が用いられている。

・『氣』:<説文解字>で「饋客芻米也(客に食料を寄贈)。」と紹介されている字形で、楷書の段階で『气』の意味を統合して繁体字として通用し、その後上記のように簡体字として『气』となり、今日に至っている(气が本字)。日本では、戦後常用漢字として『気』に統一された。『氣』は旧字と云うことになる。

<釋名、釋天>に「10氣,餼也。」と有る様に、後年本来の意味を『餼』に譲り、字形が残って『气』に併合されて今日に至っている。

・『気』:<新漢語林>によるとその意味は、

①雲気・水蒸気・かすみ。 ②空気・大気。 ③天地間の自然現象。

④万物生成の根源力(元氣)⑤ちから・勢い(精神力)。⑥気立て・心持

ち。

⑦生まれつき・持ち前。 ⑧宇宙の万物を生成する質料。

⑨匂い・香り。 ⑩息 ⑪趣き・様子・感じ。

⑫時候・季節。 ⑬内在する不可視のエネルギ-

三者の変遷過程を纏めると次のようになる。すなわち、

次は『气』の持つ意義に対する先人の見方について紹介しておこう。

○『气』の釈義

①漢籍に見る『气』の字義

・本義:雲。 <説文解字>气,云(=雲)气也。

<禮記、月令>天气下降,地气上腾。

・空気。 <禮記、祭義》>气谓嘘吸出入者。

・气象。 <春秋左傳、昭公元年>天有六氣,六氣曰陰,陽,風,雨,

晦明也。

・呼吸。 <漢書、李廣蘇建傳>武氣絕、半日復息。

・元气。 <孟子、公孫丑上>夫志、气之帅也。气、体之充也。

・情緒。 <諸葛亮、出师表>恢弘志士之气。

・気焔。 <春秋左傳、庄公十年>

・中医學術語。<周礼、天官冢宰、疾醫>以五氣、五聲、五色視其死生。

・通“器”。 <禮記、楽記>三者本於心,然後樂氣從之。

・通“乞”。 <墨子、非儒下>是若人气。

この中で気になる字義について二・三解説してみよう。先ずは、<説文解字>にある「气,云气也。象形。」と云う説明はどう解釈したら良いのだろうか?『气』を説明するのに气の字が用いられているのはどうも気にくわない。しかも<説文解字>にある「雲、山川气也。云象雲回轉形。」という説明に較べると、静的過ぎはしまいか?象形だと断っている處にも何かしっかかるものがある。それはそれとして、老荘學で云う天気(天が持つ陽の精気)や地気(土地山川が持つ陰の霊気)のように、雲に内在している湧き立つ様な「エネルギ-」を指すとみて良いのだろうか?次ぎに、『气』とは「元氣」の事という説明だが、ここの『气』は「気力=物事を実行するに耐えうる心の働き」と云う事らしい。いずれも雲の象形とは程遠いものがある。更に、『气』は“乞”に通じると云う件だが、この辺から話がややこしくなってくるので、厄介なことだが、以下順次この辺を解き明かしていくことにしよう。先ずは『气』・『乞』について字形変遷の様子を比較してみよう。(序でに、同族とみられる『迄』・『訖』に付いても併記しておく)

確かに字形変遷は、同じ過程を経て楷書の段階で別れており、<説文解字>以前は区別無く同じように使われていた様子が窺い知れる。『迄』や『訖』についても、同じ扱いがなされていたのだろうか?

[参考]

<墨子、非儒下>

「3且夫繁飾禮樂以淫人,久喪偽哀以謾親,立命緩貧而高浩居,倍本棄事而安怠傲,貪於飲食,惰於作務,陷於飢寒,危於凍餒,無以違之。是若人氣,鼸鼠藏,而羝羊視,賁彘起。・・・」

「且つ夫れ禮楽を繁飾して以て人を淫(まどわ)し、久喪偽哀(きゅうそ うぎあい)以て親を謾(あざむ)き、立命緩貧(りつめいかんひん)而して高浩(こうこう)に居り、倍本棄事()而して怠傲(たいごう)に安んじ、飲食に貪(どん)、作務を惰り、飢寒(きかん)に陥り、凍餒(とうだい)に危うくも、以て之れを違(さけ)ること無し。是れ人が氣(こいもと)め、鼸鼠(けんそ)が蔵し、而して羝羊(ていよう)が視(ねめまわ)し、賁彘(ふんてい)が起(た)つが若し。

②甲骨文字典(徐沖舒主編)に見るの釈義

乞(乞い求める・物乞いする)も、迄(至る・及ぶ)も、訖(終わる・止まる・既に・遂に・至る・及ぶ)も、そして气(通“乞”)も、すべて同じ釈義の範疇に入る

時代を経ると共に字形も少しずつ変化し、秦篆改革時に別れていったと解釈できる。では、時代の経過と共に字形が変化していく様子を、順次取り挙げてみよう。

○『气』字形の変遷

漢典に、『气』と『氣』の字形の変化についての以下のような記述が見られる。すなわち、

<説文解字>で「三、天地人之道也。」と紹介されている等長の数字の『三』の字(文合集51)と区別する為に、『气』の字形は中の横線が短くなっている。

○甲骨文字(殷朝時代)

[迄]・[訖]・[乞]・[气]それぞれの代表的例文を以下に示そう。

中国社会科学院編の<甲骨文合集>には、  の文字が登場する釋文が267例掲載されており、其の中[迄=至也]と解する釋文が1例、[訖=盡也]と解する釋文が4例、[乞=求也]と解する釋文が174例、そして[气=乞]と解する釋文が88例と云う内訳になっている。

の文字が登場する釋文が267例掲載されており、其の中[迄=至也]と解する釋文が1例、[訖=盡也]と解する釋文が4例、[乞=求也]と解する釋文が174例、そして[气=乞]と解する釋文が88例と云う内訳になっている。

○金石文字(周朝時代)

金石文字は時代が下るにつれて  の字形は微妙に変化してくる。周朝に至って、上天信仰・三才思想・気の概念の発達(諸子百家が現れることによって一層その傾向は助長されたと考えることも出来る)などの影響により、その変化に影響が現れたのかも知れない。

の字形は微妙に変化してくる。周朝に至って、上天信仰・三才思想・気の概念の発達(諸子百家が現れることによって一層その傾向は助長されたと考えることも出来る)などの影響により、その変化に影響が現れたのかも知れない。

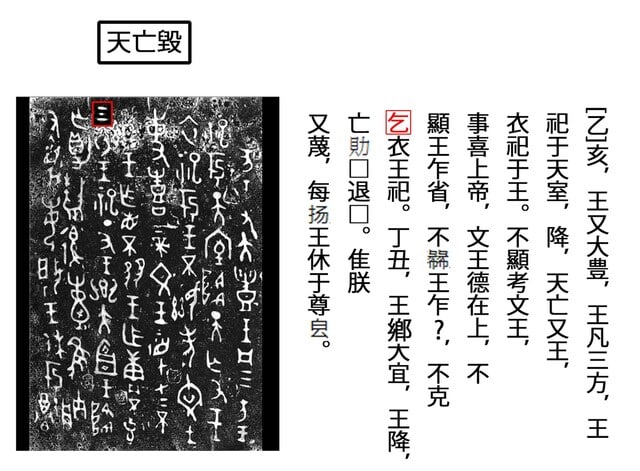

①天亡𣪘(西周早期)

周王朝初代の文王が戦勝記念に拵えた食器で、8行78字の文字が刻まれている。幾つか釋文があるが、  には『气』の字を始めとして『乞』・

には『气』の字を始めとして『乞』・

『迄』・『訖』の字が全て使われている。 これらは一つのグル-プをなしている証しとも云えようか?なお甲骨文字との間には、字形の変化は見られない。

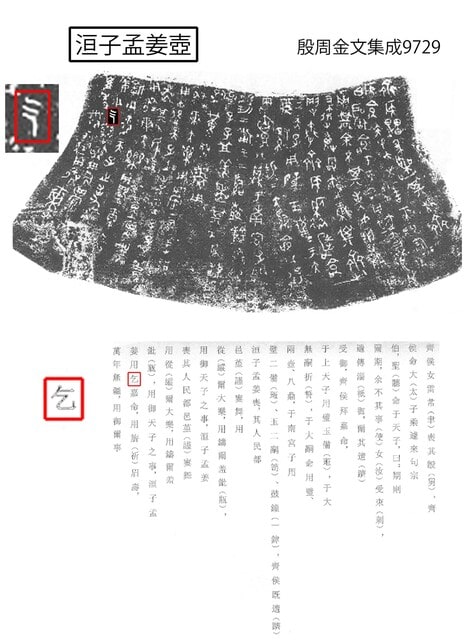

②洹子孟姜壺(東周、春秋晩期)

春秋時代晩期の齊の國の酒器に刻まれた式典に関する142字の銘文である。春秋時代末期から戦国時代にかけて諸子百家による中国思想の黄金時代を迎え、五覇の雄の齎國では特に「稷下の学士」を生むほどであったから、文字文化の先端を切って居たに違いなく、「气の世界観」に即して『气』の字形を変えていったことが想像される。すなわち、

③四年右庫

年代が特定できないが、楷書の『气』の字そのものと云って良いほどの字形になっている。しかもその釈義は、『乞』そのものである。

○楚系文字(東周、戦国時代)

戦国時代の六国(斉・楚・燕・韓・魏・趙)文字の一つで、秦による中国統一に伴う文字統一に伴い駆逐・消滅した文字群。楚は周初に成立し、春秋・戦国時代にわたって存在した王国。

①郭店楚簡(太一生水編)

太一水を生ず。水反りて太一を輔(たす)け、是を以て天を成す。天反りて

太一を輔け、是を以て地と成す。・・・天道は弱きを貴ぶ。・・・下の土なるもの

は、而ち之を地と謂う。上の気なるものは、而ち之を天と謂う。道は亦た其の

字(あざな)なり。・・・。

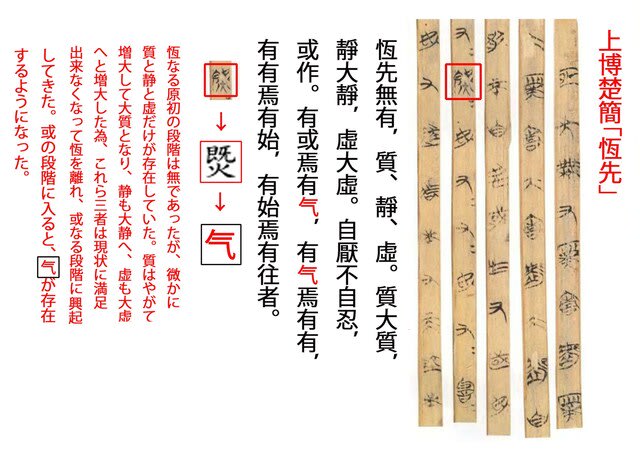

この辺から、『气』独自の思想が現れてくる。内に秘めた霊的な能力を持つ『气』として扱われ始める。すなわち、

と云う字形で表され、『既』が聲符で『火』が意符となる。解字してみると、「既=艮(食器に盛ったご馳走)」+「旡(息がつまる)」で、ご馳走を食べ尽くして満腹した人の象形から、「盡す・既に」と云う意味で、「物事が満ち満ちている状態」を示し、それに『火=活力』が意符となっていることが解る。以下の字形変化も納得が行く。則ち、

活力源が「火」から「米」に移ると、『氣』の字が作られたことも想像できようと云うものである。

②郭店楚簡(老子編)

[参考]

<老子道德經>

「55含德之厚,比於赤子。蜂蠆虺蛇不螫,猛獸不據,攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作,精之至也。終日號而不嗄,和之至也。知和曰常,知常曰明,益生曰祥。心使氣曰強。物壯則老,謂之不道,不道早已。」

「含徳の厚きは、赤子に比す。蜂蠆(ほうたい)虺蛇(きだ)も螫(さ)さず、猛獣も據(おそ)わず、攫鳥(かくちょう)も搏(う)たず。骨は弱く筋は柔らかくして握ること固し。未だ牝牡(ひんぼ)の合を知らずして全(さい)の作(た)つは、精の至りなり。終日號(さけ)びて嗄(か)れざるは、和の至りなり。和を知るを常と曰い、常を知るを明と曰う。生を益すことを祥と曰い、心の氣を使うことを強と曰う。物が壮(さか)んならば則ち老い、之れを不道と謂い、不道は早く已む。」

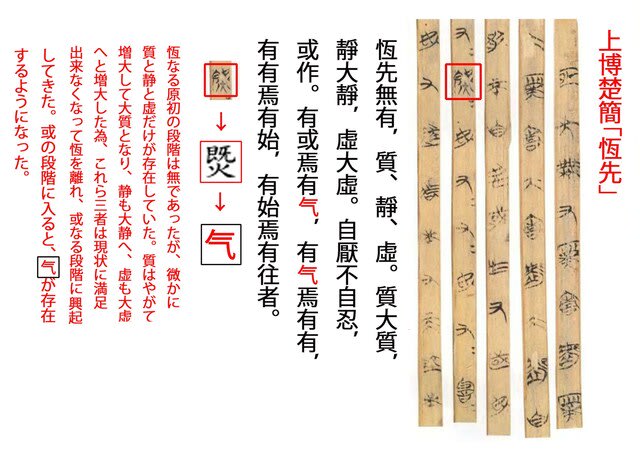

③上博楚簡(恆先編)

ここでは独自の宇宙生成論が展開され、『气』の発生について語られている。「太一生水編」と相俟って上天志向の古い世界観から、より複雑で高度な世界観を可能にした『气』の概念が登場することになる。<説文解字、序>に、「5其後諸侯力政,不統於王。惡禮樂之害己,而皆去其典籍。分為七國,田疇異畝,車涂異軌,律令異法,衣冠異制,言語異聲,文字異形。・・・」と有る様に、春秋七国時代はそれぞれ自国の文化を誇って独自の六国文字(秦國の小篆を除いた)が用いられた。

[感想]

『气』なる字の発生過程を纏めると、以下のようになろうか?すなわち、

(02.10.01)続く

申鑒-雜言(提言あれこれ)下-③

13 或曰:「善惡皆性也,則法教何施?」曰:「性雖善,待教而成,性雖惡,待法而消。唯上智下愚不移,其次善惡交爭,於是教扶其善,法抑其惡,得施之九品,從教者半,畏刑者四分之三,其不移大數,九分之一也。一分之中,又有微移者矣。然則法教之於化民也,幾盡之矣。及法教之失也,其為亂亦如之。」

[書き下し文]

・或ひと曰く、「善も悪も皆な性なり、則ち法教何ぞ施さん?」と。曰く、「性が善なりと雖も、教えを待ち而して成り、性が悪なりと雖も、法を待ち而して消す。唯だ上智と下愚(げぐ)とは移(かわ)らず、其れに次ぐものは善悪交爭(こうそう)し、是に於いて教は其の善を扶(たす)け、法は其の悪を抑え、之れ九品(くほん)を施し得れば、教えに従う者は半ば、刑を畏れる者は四分の三,其の移らざるは大數(たいすう),九分の一なり。一分の中,又た微移する者有らん。然らば則ち法教の化民に於けるや、幾らか之れを盡さん。及び法教の失われるや、其れ乱を為すこと亦た之の如し」と。

[訳文]

・或る人が、「善行も悪行も全て人間の本性のなせる技であるが、そうだとして行いを正すにはどういう風に法を定め教育を施したら良いのだろうか?」と問い掛けてくる。答えるには、「生まれつき性格が善い場合でも教育を施して完璧を期すべきであり、生まれつき性格が悪い場合でも法制度を整えて正しい道に戻すべきである。但し勝れた賢者と最低の愚者は教化したり法制度を整えてもその状態は変わることなく、その間にある者の資性は善悪入り交じって競い合っており、そこで教化によって善性を向上させ、法制度を整えることによって悪性を抑え、人の性質を分類した九品制を廣く行き渡らせる事が出来れば、教化を受け入れる者は半数、刑罰を恐れて法を守る者は四分の三、変化を示さぬ者がおおよそ九分の一と云った処が実現出来るだろう。九分の一の中には僅かではあるが変化の兆しを示す者もあろう。こうして教化・法制定の対象となった人民に対して、少しでも尽力するのである。また教化・法制定が行われなくなると、それは乱れ放題と云うことになる」と。

[参考]

・<論語、陽貨>

「3子曰:「唯上知與下愚不移。」」

・九品:人の性質を3×3で分類したもの。すなわち、

上品:上上品・上中品・上下品

中品:中上品・中中品・中下品

下品:下上品・下中品・下下品

14或曰:「法教得則治,法教失則亂,若無得無失,縱民之情,則治亂其中乎?」曰:「凡陽性升,陰性降,升難而降易。善陽也,惡陰也,故善難而惡易。縱民之情,使自由之,則降於下者多矣。」曰:「中焉在?」曰:「法教不純,有得有失,則治亂其中矣,純德無慝,其上善也。伏而不動,其次也。動而不行,行而不遠,遠而能復,又其次也。其下者,遠而不近也,凡此,皆人性也。制之者則心也、動而抑之,行而止之,與上同性也。行而弗止,遠而弗近,與下同終也。」

[書き下し文]

・或ひと曰く、「法教得(かな)えば則ち治まり、法教失わば則ち乱れ、若し得ることも無く失うことも無ければ、民の情は縦(ほしいまま)に、則ち治乱は其れ中か?」と。曰く、「凡そ陽性は升(のぼ)り、陰性は降る、升るは難く而して降るは易し。善は陽なり、惡は陰なり,故に善は難く而して惡は易し。民の情を縦にし、之れを自由にせ使める、則ち下に降る者多し」と。曰く、「中は焉くんぞ在らん?」と。曰く、「法教不純にして、得うことも有り失うことも有り、則ち治乱は其れ中に、純德無慝(むとく)は,其れ上善なり。伏し而して動かざるは其の次なり。動き而して行わず、行い而して遠ざからず、遠ざかり而して能く復する、又た其の次なり。其の下は、遠ざかり而して近づけざるもの、凡そ此れ、皆な人の性なり。之れを制する者は則ち心なり、動き而して之れを抑え、行い而して之れを止めるは、上に與(くみ)して同(み)な性なり。行い而して止めず、遠ざかり而して近づかざるは、下に與して同な終わりなり。」と。

[訳文]

・或る人が語りかけてくるには、「法制と教化に成功すれば世の中は治まり、法制と教化に失敗すれば世の中は乱れる、もし成功も失敗もしない中途半端な状態では民衆の情欲は野放しになる、その場合は治乱の程度は程ほどの処で納まるのだろうか?」と。答えるには、「そもそも陽気で積極的な性質は上昇を意味し、陰気で消極的な性質は下降を意味するが、上昇するのは難しいことだが下降することは容易い。善は陽性に属し、悪は陰性に属す、だから善事を行う事は難しく悪事を働くことは易しい。民衆の情欲を野放しにして放任すれば、勝手気ままに悪事に走る者が多くなることは間違いない」と。そこでまた問い掛けてくるには、「中途半端な状態はどうして実在するのか?」と。答えるには、「法制や教化と云ったものは単純なものではなく、成功することもあれば失敗することもある、だから治乱の程度は程ほどの処に納まり勝ちで、悪意を抱かぬ純粋な徳行であればそれこそが上善と云うものである。情況を能く判断して軽々に行動を起こさないのが次善と云うものである。行動しても軽々に実行せず、実行しても軽々に範囲を広げず、広げても程よく収拾を図るのがその次の善行と云うことになる。尤も劣るのが行動範囲を広げすぎた上に収拾もままならぬ行動で、そもそもこれらは皆んな人間の性(さが)と云うものである。これらをコントロ-ルするのが心の働きというものであり、行動しても程よく抑止に努めるのは、賢策に関わるもので皆んな人間の性と云うものである。無闇矢鱈に行動して収拾が付かなくなるのは、愚策に関わるもので皆んな終わりを迎えることになる。」と。

[参考]

・陰陽の性質 陰 陽

基本的性質 遠心力 求心力

傾向 収縮 膨張

特性 融合、同化、集合、編成 分裂、分離、分散、拡散

動き 不活発、緩慢 活発、敏速

振動 短波、高周波 長波、低周波

方向 下降、水平 上昇、垂直

位置 外部、周辺 内部、中心

重量 軽い 重い

光度 暗い(晦冥、月光) 明るい(光明、日光)

湿度 湿潤 乾燥

密度 緻密 希薄

外形 小さい 大きい

形状 収縮性 膨張性

感触 柔軟 堅硬

15 君子嘉仁而不責惠,尊禮而不責意,貴德而不責怨,其責也先己,而行也先人。淫惠、曲意,私怨,此三者,實枉貞道,亂大德,然成敗得失,莫匪由之,救病不給,其竟奚暇於道德哉。此之謂末俗。故君子有常交,曰義也,有常誓,曰信也。交而後親,誓而後故,狹矣。大上不異古今,其次不異海內,同天下之志者,其盛德乎。大人之志,不可見也,浩然而同於道。眾人之志,不可掩也,察然而流於俗。同於道,故不與俗浮沈。

[書き下し文]

・君子は仁を嘉(よみ)し而して恵(めぐ)みを責めず、禮を尊び而して意を責めず、徳を貴び而して怨みを責めず、其の責めたるや己を先にし、而して行いたるや人を先にす。淫惠、曲意,私怨、此の三者は、貞道を實枉し、大徳を乱し、然して成敗得失は、之れに由らざるはなく、病(きず)を救(ただ)すは給(まま)ならず、其れ竟(きわ)まれば奚(なん)ぞ道徳に暇(いとま)あらん。之れを此れ末俗と謂う。故に君子は常交有り、曰く義なり、常誓有り、曰く信なり。交わり而して後に親しみ、誓い而して後に故(と)き、狹(せば)む。大上(たいじょう)は古今異ならず、其の次は海内異ならず、同じく天下の志は,其れ盛德ならん。大人の志しは、見(さと)るべからざるも、浩く然り而して道に同じ。衆人の志は、掩(おお)うべからず、察然と而して俗に流れる。道に同じく、故に俗の浮沈に與(くみ)せず。

[訳文]

・君子は仁心を嘉しとするが恩恵を無理に勧めることはなく、礼節を尊ぶがその思いを無理に勧めることはなく、徳義を貴ぶが怨む気持ちまで否定せず、改める場合は自身が手本を示し、行動する場合は人を優先する。人道に反した施惠・本意の歪曲・個人的怨み、この三つの行為は、正道を確実に歪め、大徳を乱し、しかも物事の成功や失敗は全て此の三者が原因となるもので、これを是正することはそう簡単ではなく、それが限度を超えると道徳を守り通す余裕など一変に消えてしまう。これが末世的習俗と云うものである。そこで君子には常日頃から守り通すものがあり、それが義理であり、常日頃から固く誓うものがあり、それが信義なのである。守り通した上で親しみ固く誓った上で解き明かして、義理も信義も身に備える。最上のものは今も昔も変わる処はなく、次善のものも世界何処でも変わる処はなく、同様に世の中で志すべき目標は高尚な品徳そのものである。有徳者の目指すものは推し測り難いが、広大で人の目指す道と同じものである。一方凡人の目指すものは隠し果せることが出来ず、明瞭で俗世間の風潮に流され易い。人の目指す道と同じであればこそ、俗世間の時勢の変化には影響を受けないのである。

[参考]

・<董仲舒、士不遇賦>

「・・・生不丁三代之盛隆兮,而丁三季之末俗。・・・」

16 或曰:「脩行者,不為人恥諸神明,其至也乎。」曰:「未也。自恥者本也。恥諸神明,其次也。恥諸人,外矣。夫唯外,則慝積於內矣。故君子審乎自恥。

[書き下し文]

・或るひと曰く、「行いを脩(いまし)める者は、人の恥じは諸れ神明と為さず、其れ至るなり」と。曰く、「未だし。自らの恥が本なり。恥じは諸れ神明、其れ次なり。恥は諸れ人、外(はずれ)かな。夫れ唯だ外にて,則ち慝は内に積(たくわ)えん。故に君子は自恥を審らかにす」と。

[訳文]

・或る人が語りかけるには、「行いを戒め慎む者が、人の恥じる思いは霊妙な心の働きとは捉えず、それは究極的心情だと考えている」と。そこで説き聞かせるには、「未だ未だ詰めが甘い。もっと掘り下げて考えるべきだ。自ら積極的に反省する心の働き(自恥)が恥じる本来の姿である。恥じるとは霊妙な心の働きだとするのがそれに続く一般的考え方である。恥じるとは人に備わった心の働きだと単純に片づけるのは論外と云うもの。と云うのもそれは唯だ悪事を心の中に隠し止めるに過ぎないことになるからである。だから君子は自ら積極的に恥じる心の状態を明らかにするのだ。」と。

[参考]

・恥の構造

・他律的「恥」:「公恥」→他の人々からの批判に対する心の働き。

・自律的「恥」:「自恥」→自尊心が傷つく際に抱く心の働き。

17 或曰:「恥者,其志者乎?」曰,「未也。夫志者,自然由人,何恥之有?赴谷必墜,失水必溺,人見之也;赴穽必陷,失道必沈,人不見之也,不察之。故君子慎乎所不察。不聞大論則志不弘,不聽至言則心不固。思唐虞於上世,瞻仲尼於中古,而知夫小道者之足羞也。想伯夷於首陽,省四皓於商山,而知夫穢志者之足恥也。存張騫於西極,念蘇武於朔垂,而知懷閭室者之足鄙也。推斯類也,無所不至矣。德比於上,欲比於下。德比於上,故知恥。欲比於下,故知足。恥而知之,則聖賢其可幾。知足而已,則固陋其可安也。聖賢斯幾,況其為慝乎?固陋斯安,況其為侈乎?是謂有檢。純乎純哉,其上也,其次得概而已矣。莫匪概也,得其概,苟無邪,斯可矣。君子四省其身,怒不亂德,喜不□義也。」

[書き下し文]

・或るひと曰く、「恥ることは、其れ志というものか?」と。曰く、「未だし。夫れ志しは、自然に人に由る、何ぞ恥ること之れ有らん?谷に赴(むかってゆ)けば必ず墜ち、水を失(みそこな)えば必ず溺れる、人之れを見(さと)る;穽(おとしあな)に赴けば必ず陷(はま)り、道を失えば必ず沈む、人は之れを見らず、之れを察せず。故に君子は察せざる所を慎む。大論を聞かざれば則ち志は弘まらず、至言を聴かざれば則ち心は固まらず。上世に於ける唐虞を思い、中古に於ける仲尼を瞻(あおぎ)み、而して夫れ小道者の足る羞じを知る。首陽に於ける伯夷を想い、商山に於ける四皓を省み、而して夫れ穢志者の足る恥じを知る。西極に於ける張騫(ちょうけん)を存(かんさつ)し、

朔垂(さくすい)に於ける蘇武(そぶ)を念(おも)う、而して閭室(りょしつ)を懐かしむ者の足る鄙(いや)しさを知る。斯の類いを推しはかれば、至らざる所無し。徳は上に比し、欲は下に比す。徳は上に比すれば、故に恥を知る。欲は下に比すれば、故に足るを知る。恥じ而して之れを知るは、則ち聖賢は其れ幾せらるべし。足るのみを知れば、則ち固陋は其れ安かるべし。聖賢は斯く幾す、況んや其れ慝(わるさ)を為すをや?固陋は斯く安く、況んや其れ侈(おご)りを為すをや?是れを有検と謂う。純乎(じゅんこ)にして純なるや、其の上なり、其の次は概(みさお)を得るのみ。概に匪(あら)ざるは莫く、其の概を得ず、苟も邪無くば、斯れ可なるかな。君子は其の身を四省し、怒るも徳を乱さず、喜ぶも義を侵さず。」と。

[訳文]

・或る人が問い掛けてくるには、「恥じると云う思いは、志すものなのか?」と。そこで答えるには、「少し違う。そもそも志しというものは人に先天的に備わっている心の働きであって、恥じるという思いとは根本的に異なるものである。谷に向かって歩いて行けば必ず落っこちるし、水を侮れば必ず溺れることになり、人々はこの事を十分に弁えている。ところが落とし穴に向かって歩いて行けば必ず填まることになるし、道義から外れると必ず失敗することになるが、人々はこの事を自覚も想像もしないのが当たり前になっている。そこでこのことをよく弁えている君子は推測し難い物事については畏れて行動を慎む。卓越した広大な理論に耳を貸さなければ広壮な志向も不釣り合いなものになるし、的を射た的確な意見に耳を貸さなければ思考状態は不確かなものになる。上古の聖天子の尭帝・舜帝に思いを巡らし、中古の聖人の孔子を敬い、そうすることによって修行の足らぬ者達の恥多き姿を知ることになる。首陽山の麓で義を守って餓死した聖人の伯夷・叔斉兄弟を慕い求め、秦朝末に乱世を避けて商山に隠れ住んだ四人の隠士のことを考えて自身の心を振り返る、そうすることによって志操の賤しい者の恥多き姿を知ることになる。前漢の武帝に仕え匈奴に対する同盟を説くために大月氏へと赴き、漢に西域の情報をもたらした張騫の活躍に感じ、同じく前漢の武帝に仕え、西北邊遠の匈奴に使いして十九年もの間幽閉に苦しみながら、節義を守り通した武将の蘇武に想いを致す、そうすることによって残した家族に未練を残す者の如何にも矮小な行動の愚かさを知ることになる。この類いのことが推測出来れば、全てに通暁することが出来よう。

徳義については徳高き人と比較し、欲望については貧賤な人物と比較する。徳義について徳高き人物と比較する事が出来れば、恥の程度が解る。欲望について貧賤な人物と比較する事が出来れば、満足の程度が解る。恥じてその程度が解るようになれば、聖人賢者の域も近いというものである。満足の程度が解るようになれば、頑迷固陋な者も安堵できると云うものである。聖賢の域に近いと云うことになると、益々悪事を働くことなど出来ようがない。頑迷固陋な者が安堵できるようになると、益々驕り高ぶることなど出来ようがない。これでこそ節度が保たれると云うものである。純粋な上にも純粋なものが上位となり、次いで身の潔白を保つことこそが重んじられる。全ては節操(心身を穢れなく保つ)を守り通すと云うことに成るのだが、その節操を守り通す事が出来て、少しでも邪悪から遠ざかることが出来るならば、それはそれで良い。君子は以下の怒・徳・喜・義について反省する、すなわち怒ることがあっても道徳に悖らぬように心掛け、喜ぶことがあっても義理に反するようなことはしない」と。

[参考]

・<史記、伯夷列傳>

「3伯夷、叔齊,孤竹君之二子也。・・・武王已平殷亂,天下宗周,而伯

夷、叔齊恥之,義不食周粟,隱於首陽山,采薇而食之。及餓且死,

作歌。其辭曰:「登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。

神農、虞、夏忽焉沒兮,我安適歸矣?于嗟徂兮,命之衰矣!」遂餓

死於首陽山。」

・<漢書、張陳王周傳>

「23・・・良曰:「此難以口舌爭也。顧上有所不能致者四人。四人年老

矣,皆以上嫚厉士,故逃匿山中,義不為漢臣。然上高此四人。・・・」

・<史記、留侯世家>

「24漢十二年,・・・。四人從太子,年皆八十有餘,鬚眉皓白,衣冠甚

偉。上怪之,問曰:「彼何為者?」四人前對,各言名姓,曰東園公,

角里先生,綺里季,夏黃公。上乃大驚,曰:「吾求公數歲,公辟逃

我,今公何自從吾兒游乎?」四人皆曰:「陛下輕士善罵,臣等義不

受辱,故恐而亡匿。竊聞太子為人仁孝,恭敬愛士,天下莫不延頸

欲為太子死者,故臣等來耳。」上曰:「煩公幸卒調護太子。」」

・<高士傳、卷中、四皓>

「1四皓者,皆河內軹人也,或在汲。一曰東園公,二曰角里先生,三曰

綺里季,四日夏黃公,皆修道潔已,非義不動。秦始皇時,見秦政

虐,乃退入藍田山,而作歌曰:「莫莫高山,深谷逶迤。曄曄紫芝,可

以療飢。唐虞世遠,吾將何歸?駟馬高蓋,其憂甚大。富貴之畏人,

不如貧賤之肆志。」乃共入商雒,隱地肺山,以待天下定。及秦敗,

漢高聞而徵之,不至,深自匿終南山,不能屈已。」 南山:商山の別

名。

・<史記、大宛列傳>

「1大宛之跡,見自張騫。張騫,漢中人。建元中為郎。是時天子問匈奴

降者,皆言匈奴破月氏王,以其頭為飲器,月氏遁逃而常怨仇匈

奴,無與共擊之。漢方欲事滅胡,聞此言,因欲通使。道必更匈奴

中,乃募能使者。騫以郎應募,使月氏,與堂邑氏(故)胡奴甘父俱

出隴西。經匈奴,匈奴得之,傳詣單于。單于留之,曰:「月氏在吾

北,漢何以得往使?吾欲使越,漢肯聽我乎?」留騫十餘歲,與妻,

有子,然騫持漢節不失。」

「2居匈奴中,益寬,騫因與其屬亡鄉月氏,西走數十日至大宛。・・・」

「21自博望侯騫死後,匈奴聞漢通烏孫,怒,欲擊之。及漢使烏孫,若

出其南,抵大宛、大月氏相屬,烏孫乃恐,使使獻馬,願得尚漢女翁

主為昆弟。天子問群臣議計,皆曰「必先納聘,然後乃遣女」。初,天

子發書易,云「神馬當從西北來」。得烏孫馬好,名曰「天馬」。及得

大宛汗血馬,益壯,更名烏孫馬曰「西極」,名大宛馬曰「天馬」

云。・・・」

・<漢書、李廣蘇建傳>

「27蘇建,杜陵人也。・・・有三子:嘉為奉車都尉,賢為騎都尉,中子武

最知名。

28武字子卿,少以父任,兄弟並為郎,稍遷至栘中廄監。時漢連伐

胡,數通使相窺觀,匈奴留漢使郭吉、路充國等,前後十餘輩。匈奴

使來,漢亦留之以相當。天漢元年,且鞮侯單于初立,恐漢襲之,乃

曰:「漢天子我丈人行也。」盡歸漢使路充國等。武帝嘉其義,乃遣

武以中郎將使持節送匈奴使留在漢者,因厚輅單于,答其善意。武

與副中郎將張勝及假吏常惠等募士斥候百餘人俱。既至匈奴,置幣

遺單于。單于益驕,非漢所望也。」

[感想]

13法制と教化の重要性

14同上続き

15淫惠・曲意・私怨による末世的習俗

16恥の本来の姿である自恥

17恥と志、怒と徳、喜と義

6つの史実が紹介されているが、いずれも有名な故事である。ここでは「性」に対する「情」について触れられているが、二千年も前にこう云う考察が為されていたことに驚く。当時の人々の行為を以下に正さんかと苦慮した徐幹の心境に同情を禁じ得ない。 申鑑完 (02.05.01)

閑話再開 ①

9月に年初来の「小学」全訳を終え、さて次は何をするかと考えてあれこれ模索を試みた。「小学」を訳している作業中にしばしば気になっていたのが、嘉言訓話及び善行史話に一番多く引用されていた呂氏「童蒙訓」であった。模索する中でこの「童蒙訓」を採りあげる機会があり、いろいろ調べてみるとこれがなかなかに面白い。次第に興味が湧いてきて、取り敢えずその全訳に取り掛かることにした。国内には解説本は見当たらず、ましてや全訳本なるものは無いことが解って(小生の探し方が不十分なのかもしれない)俄然さらに好奇心に火がつき、本格的に調べ始めてみた。そこで解ったことだが、「童蒙訓」の作者である呂本中なる人物がなかなかの名家の出で、その先祖を辿たり末裔のことを調べていくうちに次々と新事実(小生にとってはだが)が見つかり、その作業に時間を取られ本題のほうが疎かになる始末。さて本題のほうはしばらく置くとして、呂氏一族のことだが、末裔と称する呂平山なる人物が纏めた「呂氏大族譜」によると、中国古代伝説上の炎帝を源祖とし、その十五世に当たる堯・舜帝二代に仕えて業績のあった伯夷が初めて呂姓を名乗ったとある。この辺は事実かどうかあてにはならぬが、次に出てくる有名人は太公望で知られる周朝の軍師で、文王に見いだされ武王をたすけて功績をあげた呂尚(伯夷から三十七代目)である。それからずっと下って愈々呂本中の名が出てくる宋朝(北宋は960年~1127年、南宋は1127年~1279年の約300年間)の時代に移り、政界で活躍した錚々たる人物が続々と現れて来る。

次に紹介してみよう。

得名始祖 呂夷伯 儀礼を掌る秩宗となる

八十六代 呂 端 北宋第二代太宗朝・第三代真宗朝の宰相

八十七代 呂蒙正 〃

八十八代 呂夷簡 第四代仁宗朝の宰相(蒙正の甥)

〃 呂大防 第七代哲宗朝の宰相

〃 呂大臨 金石家として有名な儒学者(呂大防の弟)

八十九代 呂公著 第七代哲宗朝の宰相(夷簡の子)

九十代 呂希哲 儒学者として官職にあってその才能を発揮(公著の子)

九十一代 呂好問 理学家(宋儒学家)として名を馳せる(希哲の子)

九十二代 呂本中 道学家ではあったが宋詞家(北宋時代に始まった長短句の作詩家)としてのほう

が有名で紫微という名で通っていた(「童蒙訓」の作者で好問の子)

九十四代 呂祖謙 南宋の儒学者で朱熹と共作した「近思録」が有名(本中の弟の孫)

宰相となった者の中にも人望の厚かった者、政敵の多かった者そして人材発掘・登用の才に長けた者など多士済済で、これを題材にして描くことが出来ればまた別の面白い物語が出来ることは間違いない。

こうして見てくると、宗朝の初めは政界に多くの人材を輩出していたが次第にその勢いは衰え、儒学者として活躍するものが多くなって行くのがわかる。いずれにしろ儒学思想が連綿として受け継がれて、時には政界で、またある時には道学界で活躍するという変遷を経てきたのだろう。

さて本題の「童蒙訓」のほうだが、京大付属図書館所蔵の原文の写しを入手してみると、400字詰め原稿用紙48枚程度の分量なのだが、これがなかなかの難物である。その第一がのっけから続々と出てくる固有名詞の記述で、当時では有名人であったのだろうが小生にはその記録を手に入れるのは難しく、一つ一つ解き明かしていくのに苦労することは目に見えている。次にその言葉の使い方の独特さであり、本中という人の性格なのか或いはそれが当時は当たり前だったのか、手元にある辞書の類では読み解くのに大変苦労しそうである。しかし一念発起したのだから此処で止めるわけにもいかず、あれこれ努力して完成に漕ぎ着けたいと思っている。来年からまとまり次第少しずつ小出しにはなるが公開していきたいと思っている。

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町

田 原 省 吾

以上

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅦ

5.通論(全共通の話)

(1)教訓逸話(稽古第四)

○衛の荘公が斉の皇太子得臣の妹、荘姜を娶った。彼女は美人だったが子供が出来なかった。荘公はまた陳から嬀を嫁に迎えた。彼女は一子、孝伯を生んだが早世してしまった。その妹、戴嬀が桓公を生んだので、荘姜はこれを自分の子として育てることにした。一方、荘公の寵妾の子に州吁と云う者が居て、彼は荘公に非常に可愛がられていた。彼は戦さ好きだったが、荘公はこれを諫めることがなかった。荘姜はこの猛々しい州吁を、桓公のためにならぬ人物だとして憎んでいた。大夫の石碏が、「子供を愛しているならば父親は物事の正しい道理を教え、横道にそれないように教導するものだと教えられています。驕慢・奢侈・淫蕩・放逸の四つは邪道に走る元となるものです。そうなるのは寵愛や禄高が度を超すところから生じるものです。大体、寵愛されても驕慢に成らず、驕慢になりがちでもその心を良く抑え、抑えつけられることがあっても恨みを持たず、恨むことがあっても良く自重して分別をなくさない者は少ないものです。猫可愛がりは決して良くありません。また所謂六逆と称する次のような行為も良くありません。すなわち、

・身分の卑しい者が高い者を妨害すること

・年少者が年長者を凌ぐこと

・疎遠の者が親しい人々の仲を裂くこと

・新人が古い友人達の仲を裂くこと

・小身の者が大身の者を威圧すること

・不正の者が正義の持ち主を打ち負かすこと

これに反し、所謂六順と称する次のような行為は推し進めるべきです。すなわち、

・君主が義を重んじること

・臣下が忠節を尽くすこと

・父が慈愛を示すこと

・子が孝養を尽くすこと

・兄が弟に愛情を示すこと

・弟が兄を尊敬すること

以上の六順を疎かにして六逆が行われるのは、禍を招く原因となります。人君たる者はかかる禍を遠ざけることに努めるべきです。それなのに、今の荘公のやり方は禍をわざわざ招き寄せるようなものです。考え直し下さい」と荘公に諫言した。その後桓公の代になって、州吁は逐われて出奔したが、反旗を翻し、桓公を殺して自ら立って衛の君主となった。しかし人望無く、程なく石碏が亡き桓公の母方の陳侯と謀って州吁を謀殺し、桓公の弟晋を迎えて君主とした。これが宣公である。(左伝、隠公)

○五胡十六国時代、劉の康公・成の粛公が晋侯軍と一緒になって秦国を伐つことになった。出陣式の社稷の祭りで供え物の肉を受け取るときに、粛公の態度が礼儀に悖り慎みに欠けていた。これを見ていた康公が、「人は天地の中庸の気、すなわち純正な誠の心を持って生まれてくると聞く。すなわち天の命ずるところの天与の性がこれである。そして挙措動作を正し、礼儀作法を守ってその天与の性を確固たるものにすべきである。これを実行できる者はさらに修養に努めることによって、福徳を勝ち取ることが出来るし、そうでない者は天与の善性を自ら破って禍を招くことになる。それ故に上古では、上に立つ君子は礼儀を守ることに心を尽くし、人民は労役に心を尽くして、共に善性の完成を目指したものである。この礼儀を守るためには敬う気持ちを高めることが一番だし、労役に心を尽くすためには篤行を積み重ねていくことが最良の策である。慎みの心を高めるには神によく仕えることであり、篤行を積み重ねるには本業を大切にすることである。国家の大事とは祭祀と戦争である。祭祀では供え物の肉を受け取る儀礼が大事であり、出兵の祭りの時も供え物の肉を受け取るが、いずれも神を祀る大切な儀式であるから、最も慎まなければならない。しかるに今日、粛公あなたの態度は怠慢不敬であり、天命に反する行為である。これでは無事に済むとも思われないし、再び国に帰ることも出来ないだろう」と嘆いた。果たして粛公は晋の瑕と云う処で死んで、帰国することはなかった。(左伝、成公)

○衛の襄公が大夫の北宮文子を従えて楚の国を訪れた。楚王の叔父に当たる宰相圍の振る舞いを見て文子が襄公に、「圍は二心を持っている。彼は必ず禍から逃れられないでしょう。詩経大雅抑篇の詩に、”君子が威厳のある礼儀に適った姿を大事にすれば、人民はこれを模範として自身も威儀を正すことに努める”とあるが、圍にはその様子が見られず人民が模範とするところがありません。しかるに人民の上に立つ宰相という地位についているのですから、長続きするはずがありません」と具申した。襄公は、「私も威儀を正さねばと思う。処で威儀の正しい意味は何か」と文子に問うた。文子は答えて、「威厳があって畏敬の念を抱かせることが威の意味であり、標準となるべき作法が儀の意味です。君子が威儀を保てば臣下は畏敬の念を持って主君に従う。そうすれば君主は国をよく治めることが出来、その令名を後世に長く伝えることが出来ます。一方臣下は臣下としての威儀を保てば、その部下も畏敬の念を持ってよく仕えることになります。そうなれば地位も安泰し、家名も保持できます。このことは上君主から下人民に至るまで、全てに通ずることなのです。こうして国家の上下関係は親密堅固となり、国家の安定につながるのです。詩経邶風柏舟篇の衛のに、”威儀整えり、甲乙付け難し”とありますが、これは父子・兄弟・内外・大小の人々皆それぞれの威儀を備えていますが、優劣など付けることは出来ないと云う意味です。また詩経大雅既酔篇の周の詩に、”朋友が威儀を正して祭祀を助けてくれた”とありますが、これは朋友の間では必ず威儀の大切さを教え合うべきだという意味です。ですから君子として認められている者は畏敬されるべきですし、その恩恵は信頼され、その進退・振る舞いは模範とされ、その身ごなしは称えられ、その行いは規範となり、その徳行は手本となり、その声は心地よく、その行動は優美であり、その言葉はあでやかであるように下の者に対することを威儀というのです」と云った。果たして宰相圍は君主を殺して霊王となったが、弟らに王位を逐われ、飢餓の内に死んだという。(左伝、襄公)

○以上、全てに通ずる古典中の教訓に関する実話集である。

平成二十三年九月二十二日完

http://homepage2.nifty.com/tokugitannka-ronngo/

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅥ

http://homepage2.nifty.com/tokugitannka-ronngo/

4.身を慎む

(4)善行史話(敬身を實す)

○後漢時代の無私の人、第五倫が、ある人に私心の有無を問われたときの言葉である。すなわち、「昔私に駿馬をくれた人が居た。私はそれを断ったが、その後宰相として人材登用の機会がある度に、その人のことを思い出していた。その人を登用しようかどうしょうか迷う事もあったが、結局採用はしなかった。また兄の子が病気になったとき、心配で一晩に何度も見舞ったが、帰宅してからは安眠することが出来た。しかし自分の子が病気になったときは、たいしたこともなかったので見舞いもしなかったのだが、夜通し心配で眠れなかった。そういうわけだから、私心がないとは言えないだろう」と。(後漢書)

○後漢時代の宰相、劉寛は多忙なときでも落ち着いていて、せっかちに命令したり、顔つきを変えたりすることもなく、慌てる様子を見せなかった。いつも夫が落ち着き払っているので夫人が、いたずら心で夫を怒らせようとして侍女に命じ、正装して出掛けようとしている夫の朝服に誤った振りをさせてスープをかけて汚させた。侍女は慌てて始末したが、寛は顔色一つ変えず静かな声で侍女に、「やけどをしなかったか」とだけ云ったという。このように寛の性格度量は寛大で見上げたものであった。(後漢書)

○後漢時代の名宰相、張湛は、慎重謹厳にして礼儀を良く守り、その立ち居振る舞いは規則正しかった。人の居ない場所でも居ずまいを崩すことなく、妻子の前でもその厳しい態度を崩すことがなかった。また郷里の人と会うときもその言葉使いは丁寧で、顔つきを崩すこともなかった。それ故に地方長官の鑑と称されていた。建武の年に地方長官となって休みを貰って帰郷したとき、役場が見え出すと車から降りて歩き出した。これを見た秘書が、「あなたは高官ですし人に敬重される立場にもある人ですから、ご自身を軽んずるような真似はお控え下さい」と忠告した。ところが湛は、「礼の作法に、役所の前では車を下り、道で主君の乗った馬車に会えば軾礼(前出)するとある。また孔子は、郷里では慎み深く行動したとある。このように父母の居る郷里では、丁重に礼を尽くすべきである。どうして軽々しい振る舞いなど出来だろう」と云ってその態度を改めなかった。(後漢書)

○後漢時代の宰相で博覧強記の人、楊震が地方長官時代に、登用した秀才の王密なる者が県令になっていた。謁見に来たときに、黄金十斤を震に献上してきた。これを見た震は、「私は君を登用したくらいだから、君のことはよく知っているつもりだ。だが君のほうは、私という者を少しも解っていない。これは受け取れない」と断った。すると密は、「夜も更けたことでもあり、誰も見ておりません。どうぞお納め下さい」という。すると震は強い口調で、「このことは天も神も私も知っている。ましてや当事者の君は尚更のこと。どうして誰も知らないなどと云えるのだ」と答えた。密は恥じ入って立ち去った。(後漢書)

○後漢時代の敬身の人、茅容が仲間と、樹の下で雨宿りしていた。みんなはだらしなく足を投げ出してくつろいでいたが、容独りだけは足を崩さず正座して慎ましく控えていた。高識の人、郭林宗が丁度通りかかってこの様子を見て感心し、言葉をかけてますますその慎み深さに心打たれ、ついには容の家に泊まり込むほどに親しみを持った。翌朝、容が鶏を殺して朝食を作っている。林宗はてっきり自分のために用意しているものと思った。ところが、支度が終わると容はそれを母親のところに持って行き、別に粗末なおかずを用意して林宗と共に食したのである。林宗はいたく感激して、「あなたは本当に偉い人だ」と云って、容を拝した。そして経籍を学ぶことを薦めた。林宗の目に狂いはなく、後日容は立派な人物になったという。(後漢書)

○東晋の詩人、陶淵明を曾祖父に持つ大臣の陶侃が広州の長官だった頃、公務がないときにはいつも朝方、部屋から百個の煉瓦を運び出し、夕方になるとそれを内に運び入れると云うことを繰り返していた。これを見てその訳を人が尋ねると侃は、「私は今、中央に国力を広げようと努力している。それなのに、のんびりと暮らしていると身体もなまり、大事なときに対応できなくなる恐れがある」と答えた。これは彼が常に志しを高く持ち、力をいつでも発揮できるように努めていた例の一つに過ぎない。その後荆州の長官に転任した。彼の性格は聡明敏捷で、職務に精を出すタイプである。その振る舞いは慎みを忘れず礼儀を守り、人の道を愛好し、終日きちんと膝を揃えて姿勢を正しているという具合であった。その職務も多忙を極めたが、諸事万端そつなくこなしていた。諸方から送られてくる書類には、皆自筆で返事を書き、それも流れるような筆使いで、滞るようなことはなかった。面識の浅い人でも引見面会する事にやぶさかではなかったし、職務にも励んだので門前に訪客を待たせるようなこともなかった。侃は常々人に向かって、「聖天子禹は有徳の人にも拘わらず、寸暇を惜しんで修養に励んだという。だからこそ凡俗の我々は一寸の光陰も軽んずべきではない。どうして遊びほうけたり、酔いつぶれたりしておられようか。生きているときに何の功績を挙げるでもなく、また死んだあと何の名声も残すことが出来ないようでは、生まれてきた甲斐がないではないか」と語っていた。幕僚達が雑談したり遊び事で職務を怠ったりしていると侃は、彼らが使った酒器やかけ道具を取り上げて長江に投げ捨て、また一般の官吏や軍人が同じようなことをすると、鞭で打ち据えた上彼らに、「賭け事などは豚飼いの下人どものすることだ。また雑談の時、老子や荘子らの説く上辺ばかりの言葉を使ったりするのは、先王の説く道に反するもので、触れてはならないものだ。君子は服装を正し、その挙措動作を整えておかねばならない。髪を振り乱してまで名望を得ようとしたり、識見の高さを誇ったりするのは以ての外だ」と戒め叱ったという。(晋書)

○漢代の詩人、王勃・楊炯・盧照鄰・駱賓王は、当時四傑と呼ばれていた。長安の県令にもなった裴行倹が彼らを評して、「人が遠大な目的を達成するには、その人の器量や識見がまず大切で、文芸などは付随的なものである。彼らは文才があるとはいえ、浮ついていて落ち着きが無く、高位高官につく器とは言えない。楊子だけは冷静沈着なところがあるから、県令にはなれるだろうが、後の三人は終わりを全うすることは出来ないだろう」と語った。はたしてそのご、勃は海で溺死し、照鄰は病気を苦にして投身自殺し、駱賓王は則天武后に誅殺され、炯だけが県令となって一生を無事に終えた。行倹の予言した通りになったのである。(唐書)

○孔子の末裔に当たる孔戡は正義の人で、その義行に当たっては気性丸出しに前後を省みず勇敢に行ったが、利得や俸禄のことになると殊更避けるような弱気な一面を持っていた。(韓文)

○柳公綽(前出)が地方長官として赴任していた頃の話である。子息の仲郢が父の管轄する地域に入ってきても、誰一人長官の息子が来たと云うことに気づかず、しっそりしたものであった。仲郢が役所に出入りするときには、必ず門外で馬から下りて歩くという気の使いようで、実に慎ましいものであった。また仲郢は役所の参謀達を長者と呼んで尊敬し、参謀達も仲郢の挨拶を快く受けるという風であった。しかし彼らと雑談してうち解けるといった様子は見せず、節度はきちんと守って行動していた。(柳氏家訓)

○柳仲郢は礼儀を守り身を律していた。用事が無く家でくつろいでいるときもきちんと正座し、手を組んで礼儀正しくしていた。また家から一歩でも外に出るときには、必ず礼装するという礼儀正しさであった。三度地方長官となったが、良馬を飼う出もなく、衣服に香を焚くでもなく、その生活は質素なものであった。役所から帰ると必ず読書し、たえず書物を手放すことがないほどの勉強家であった。柳家の官吏としての家法には次のようなものがあった。すなわち、

・「天子の聖徳で瑞祥が現れた」などと云った、荒唐無稽の上奏はしない

・僧侶や道士など怪しげな邪道の者を受け入れない

・収賄した官吏は厳しく罰する

・貧困者を救済し、孤児を保護し、水害や日照りなどの災害があれば素早く対策

を講じ、食糧などを貸与する

・役人の俸給や兵士の食糧は必ず質量ともに十分にする

・貧困者で納税に苦しんでいる者があれば、免除するか手加減する

・公用の宿泊所はよく整備しておく

・賓客をもてなす宴会や軍人の慰労会は必ず豪華で盛大にする

・事務引き継ぎの時には、自分の管理していた食糧や物品は着任時よりも増やし

ておく

・官吏の娘で一人きりになった十五才以上の者があれば婿を斡旋し、自分の給料

の中から嫁入り道具を調えて嫁がせる

以上、上は天子から下貧困者に至るまでよく民政を重んじ、軍人の志気を高め、使者を好遇するなど節度使としての心得が細々と記されている。(旧唐書)

○柳玭(前出)が家訓として遺した戒めの話である。すなわち、唐代の宰相、王涯は財政を始め物流などの権利を一手に握っていた。竇氏に嫁いでいた娘が里帰りしてきて父に、「ある玉飾り師が立派なかんざしを売ろうとしているの。七十万銭ほどするのですが、買って欲しい」とねだった。王涯は、「わしの一ケ月分の給料と同じだ。可愛いお前に買ってやらんとは云わぬが、七十万銭というのはいかにも不釣り合いだし、妖物とも云うべき危険な臭いがする。買ったりするとどんな禍が降りかかるか解ったものじゃない」と娘を諭した。娘は納得したのか、それ以上はねだることもなかった。数ヶ月して、娘が親戚の集まりの帰りに立ち寄って父に、「前に言っていたかんざしは馮球の妻の首飾りになりました」と告げた。これを聞いて王涯は、「何たることか。馮球は下役人に過ぎないのに、嫁に七十万銭もする首飾りを買ったとは。身分不相応も甚だしい。きっとそのうちに不幸が訪れるだろう」と嘆いた。この馮球は宰相賈餗の門下生で、賈と非常に親しかった。ところで、賈の下僕が主人の威を借りて威張り反っていた。そこで賈はこの下僕を呼んで意見した。それから十日も経たずに馮球が朝早く賈に会いに来た。すると二人の下婢が薬酒と称するものを持ってきて馮球に薦め、これを飲んだ馮球は間もなく死んでしまった。(毒殺された)賈はこれを知って涙を流したが、何故そうなったのか訳がわからなかった。その翌年、王涯・賈餗共に事件(宦官誅殺未遂事件)に巻き込まれて斬殺されてしまった。さて以上の話をふり返ってみると、王涯が馬鹿高い飾り玉を妖物と云ったのは実に名言である。しかし彼は形ある品物の妖しさは解っていたのに何故、君主から預かった無形の絶大な権力というものの妖しさのほうが、遙かに妖しいものだと云うことを知らなかったのだろうか。一方、馮球は卑官でありながら身分不相応の品物を買うなど、自分の家の家政を正すことも出来ないのに、身の程も弁えず主人に忠を尽くそうとして、身を滅ぼしてしまった。これまた何おか云わんやである。また賈は自分に仕える下婢が、出入りしていた親しい門下生を自分の家の中で殺したのに、その真相を知らずにいたという。こんな家庭内をまともに取り締まることも出来ないようでは、富貴な地位を末永く保とうとしても詮無きことである。こう見てくると、このつまらない話にも数々の教訓が含まれていることが見て取れる。(柳氏家訓)

○宋の宰相、王文正公は郷試(科挙の三年毎の登用試験)・会試(郷試の合格者が受ける選抜試験)・廷試(会試の合格者が受ける天子の面接試験)のいずれにも首席で合格した。ある人が冗談交じりに、「科挙の試験にいずれも首席で合格するとは素晴らしい。これで一生食いっぱぐれはありませんね」と云った。正公は厳しい顔つきで、「私が平生志すところは天下を安んずることで、満ち足りた暮らしを追い求めているわけではない」と答えた。(東軒筆録)

○北宋の大臣、范文正公(前出)は若い頃から高い節操を抱いていた。だから富貴・貧賤・毀誉・喜哀などに一切心を動かすこともなかった。そして天下の大事に任ずるのだという気概に燃えていた。そして常々声高に、「士たる者は、天下の人々が憂うる前に憂え、天下の人々が楽しんだ後に楽しむものだ(先憂後楽)」と云っていた。文正公は上司に仕える場合も、また同僚以下の人々を世話する場合も、自分の信念に基づいて行動し、利害を考えて進退を決めたり、物事を取捨選択するようなことはなかった。また事を為すに当たって、必ずそのあるべき方法を考え尽くした上で、「この為に自分が出来ることは、当然こうあるべきだ。しかしその成否は自分の力の及ぶところではない。聖賢といえども確実に成果を約束することは出来ない。私はただ当然為すべき事をしているだけだ」と語っていた。(欧陽文忠公文集)

○司馬温公(前出)が語っていた言葉である。すなわち、「私は人にすぐれたものは何一つ持っていない。ただ言えることは、普段の生活で人に言えないようなことはしていないだけだ」と。(晁無咎録)

○三国時代の魏の人、管寧はいつも長いすに正座して座っていた。五十有余年一度も足を投げ出して座ることはなかった。その為に長いすの膝の当たるところは、穴が開いたようにへこんでいた。(三国史)

○宋の宰相、呂公著は若い頃から学問をする上で、心を治め善性を養うことに重点を置いていた。その為に、何事も節度を以て対処し、例えば食味を薄くしたり、早口で喋らず、慌てた表情を浮かべず、忙しく歩き回らず、だらしない様子を見せないように心掛けていた。またわけもなく高笑いしたり、下品な言葉を口にすることもなかった。もうけ話や浮ついた話、そして音曲・遊技・酒盛りはもとより、賭け事や骨董品集めなど心を治め善性を養う上で妨げとなることについては、淡然として心を許すことはなかった。(呂申公家伝)

○程明道先生(前出)は一日中行儀正しく座っていて、あたかも木偶人形のように身じろぎもしなかった。人と接しているときには、辺りを包む和らいだ雰囲気が漂っていた。いずれもその人間味の豊かさが見て取れる。(程氏外書)

○明道先生は字を書くとき、甚だ慎重に筆を運んだ。かって人に、「字を書くときの心得は、上手く書こうなどと思ってはいけない。字を書くと云うことは、一筆事に厳正明瞭に見習って書くと云うこと、すなわち学ぶことなのである」と語った。(二程遺書)

○司馬温公(司馬光)を師と仰ぎ、その第一の後継者と目された劉忠定公が師を訪ねて、「人のために、心を尽くして己を役立たせる目標として、一生を捧げうる価値のあるものは何でしょうか」と問うた。司馬光はこれに答えて一言、「誠だろう」と云った。劉公は更に、「誠を実行するには、何から始めたらいいでしょうか」と問い掛けた。光は、「口から出任せを言わないことから始めたら良かろう」と答えた。劉公はこれを聞いて、最初は何と易しいことだろうと思った。別れてから思い返してみると、日々行っていることと云っていることに、矛盾が多いことに気がついた。口から出任せを言わないと云うことを、守り通すことの難しさを知ったのである。それからこの点を注意して七年、やっと誠を実行することが出来た。それからというものは言行は一致し、表裏異なる処無く、何事があっても泰然として動ずることなく、常に余裕を持って事に当たることが出来た。(元城語録)

○劉忠定公は賓客と会っているとき、話が二時間を超えることがあっても、姿勢を崩さず、肩や背は真っ直ぐで、身体は少しも動かさず、手足もじっとしたままであった。劉公の謹厳実直さを彷彿とさせる描写である。書を書くときも草書(字を崩す)することがなかった、と云うのも頷けるものがある。(元城語録)

○徐積あざなは仲車(前出)は初め胡安定先生(前出)に師事し、心を込めて学問の道に励み、田舎に引っ込んで仕官することもなかった。彼の学問は至誠を基とし、母によく仕えて至孝の人でもあった。彼の語った言葉に、「初めて安定先生にお目にかかって退出するときに、少し頭が傾いていたらしい。これを見ていたのか先生が、急に声を荒げて、”頭を真っ直ぐにしろ”と叱られた。この時思ったのだが、頭を真っ直ぐにするという形のことだけではなく、心も正せと云われたのだと気がついた。それからというものは、邪心が生ずることも無くなくなった」とある。徐積は死後その徳を称えられて、節孝先生という称号が贈られた。(呂氏童蒙訓)

○文中子(前出)の服装は慎ましく清潔なもので、余計な飾りを付けることはなかった。綾織りの絹衣・薄衣・錦の織物などの衣服は、居室に持ち込ませなかった。そして、「君子は黄色白の色以外は私服に用いない。また婦人は、青や緑の色物を着ても良い」と云っていた。(文中子)

○柳玭(前出)が語った言葉である。すなわち、「唐代の高官、高三兄弟は共に利権とは関係のない官職にあった。彼らは、客の居ないときには羮や肉料理は一品に限り、夕食は大根や冬瓜などが主体という質素なものであった。真に慎ましく、高官とは思はれぬ生活態度であった」とある。(柳氏家訓)

○宋の宰相、李文靖公の私邸は手狭で、表座敷の前ではやっと馬を引き回せるほどであった。そこである人が、「身分から云っても余りにも狭すぎる」と云うと、公は笑いながら、「私邸というものは子孫に残すだけのものだ。この表座敷は、宰相の私にとっては手狭と言えるかもしれないが、子らが最初に任官する太祝や奉礼といった下位の官職の者にとっては、廣すぎるくらいだ」と答えた。(温公訓倹文)

○宋の宰相、張文節公の生活ぶりは質素で、彼が若い頃官界に入って節度使の書記になった当時と変わりがなかった。そこで親しい人が、「今のあなたは高禄を受けているのにこんな生活をしていると、自分は慎ましくしているから良いだろうと満足していても、他人は漢の宰相で性行多詐の人、公孫弘の話(麻の着物を着て倹約ぶっていたが、内実はほど遠く人に詐欺師だと批判された)と同じだと思うだろう。あなたも宰相らしい暮らしをした方が良い」と忠告した。これを聞いた文節公はため息をついて、「自分の今の俸給ならば贅沢しようと思えば出来ないことはない。だが考えてみると、人の情として質素な生活から裕福な生活に変わるのは容易に受け入れられようが、その逆ともなるとなかなか受け入れ難いものだ。私の今の俸給がいつまでも続くわけでもないし、またいつまでも生き長らえるわけでもない。何か異変があって今の暮らしが出来なくなった場合、家人は長い間の贅沢な生活になれているから、急に質素な暮らしに切り換えようとしても出来るはずもなく、どうにもならなくなって苦しむことになる。そう考えると、今の地位に居ようと居まいと、また死のうと死ぬまいと同じように暮らしていけるように、常日頃整えておくことが一番良いのではないか」と言葉を返した。(温公家範)

○司馬光(前出)が語った話である。すなわち、「亡き父の司馬池が属官であった頃、来客があると必ず酒を振る舞った。その量は主客三巡・五巡多くて七巡に過ぎず、酒は市販のありふれたものを使い、果物は梨・栗・ナツメ・柿くらいで、肴は干物・塩から・羮など、また器は陶器・漆器のありふれた物を使っていた。当時の士大夫の付き合いはこの程度のもので、皆それで満足していた。お互いもてなし方がけちだなどとは云わなかったものである。こういう質素な付き合いではあったが、度々行われたので社会秩序を保つ上では十分で、使われる物は贅沢な物ではなかったが、互いの人情には厚いものがあった。だが近頃の士大夫の家では、酒は高級な美酒、果物は地方の珍しい高級なもの、食べ物は品数多く、器物は食卓に溢れるほどに整えて賓客・友人を招いている。その準備に数日をかけてから、案内状を出すという大がかりなものである。もしそうしないと、口々にけちな奴だとこれを批判する。だからこれが風俗習慣となって、皆奢侈に流れてしまっている。何と嘆かわしいことか。風俗の退廃極まれりである。高い地位にある者が、例えこういう贅沢な風習を禁止できなくとも、助長することだけは止めて貰いたいものだ」と。(温公訓倹文)

○さらに司馬光の話が続く。すなわち、「私の家は元々名門ではないが、代々清廉潔白をモットーに暮らしてきた。私も華美なことは苦手で、乳児の時に年上の人が華美な服を着せたりすると、恥ずかしくてすぐに脱いでしまったものだ。二十歳になって科挙に合格したが、その新進士に対する祝いの宴で、独り恩賜の花を頭に差さないで居ると、同僚が”恩賜の花だから差さなくてはいけない”というので仕方なく一輪だけ差したぐらいで、華美なことは苦手であった。普段から衣服は寒さしのぎのため、食事は空腹を満たすためのものであって、それ以上の贅沢は求めなかった。また質素を旨としたからと云って、垢の付いた服や破れた服を着て風俗に逆らい、清廉潔白を強調して名を売ろうなどと云うことはなかった。ただ自分の性情に従っただけである」と。(温公訓倹文)

○宋代の親孝行で兄弟仲の良い汪信民が、かって、「いつも固い根菜だけという質素な食事に耐えている人ならば、どんなことでもやり遂げるだろう」と云っていた。これを聞いた儒学者の胡康侯(前出)は感心して、膝を打って褒め称えたという。

(呂氏師友雑録)

○以上、身を慎むことの大切さを世に示す実話集である。

つづく

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅤ

4.身を慎む

(3)嘉言訓話(続き)

○北宋に儒学者、胡安口の子で同じ儒者の胡子の言葉である。すなわち、「現代の儒者でも、文芸に拘り過ぎたりせず、仕官して出世したいという気持ちを捨て、良心を失わないように心掛け、自身に備わっている徳心を高めることに努めれば、いにしえのすぐれた儒者に及ばない道理はない。だが現実は父兄が文芸を学ぶように駆り立て、友人同士仕官することに血道を挙げている。こういった風潮が続くと心は荒廃するばかりで、すること為すこと全て先人に及ばなくなる結果を招くことになる」と。(胡子知言)

○顔氏家訓にある言葉である。すなわち、「何故読書し学問に励むかと云えば、持って生まれた良心の働きを高め、物を見る目を豊にし、品行をよくすることに他ならない。例えば、孝養の心得の足りない者が、礼記にある先人の孝養の尽くし方すなわち、”親の顔色を見てその思いを覚り、言葉や顔色を和らげてよく仕え、苦労も厭わず親の好物を捜し求めた”と云うことを学べば、自身の不心得を知って先人のように孝養を尽くそうと思うであろう。また主君に仕える心得の足りない者が、先人の使え方すなわち、”自分の職分を忠実に守り、他人の職分を侵さず、主君の存亡の危機には一命を投げ出す事を惜しまず、誠意ある諫言を忘れず、国家繁栄のために尽くした”と云うことを学べば、自身の忠ならざる処を反省して、先人のように忠義を尽くそうと思うであろう。さらに普段からおごり高ぶり贅沢三昧をしている者が、先人の生活態度すなわち、”礼儀正しく節度を守り、修養を怠らず、礼が全ての基本であり、敬心が身を持する基本であることを知って暮らしていた”と云うことを学べば、自身の足りなさを知って態度を改め、心を入れ替えて先人のように暮らそうと思うであろう。さらにまた普段からけちな者が、先人の無欲な様子すなわち、”義理を学び、財貨に執着せず、私欲を捨て、清貧に甘んじ、困窮者には私財をなげうち、貧者には温かい手をさしのべた”と云うことを学べば、蓄えるだけではなく、私財を世のために役立たせようと思い直すであろう。次に普段から乱暴な者が、先人の注意深い様子すなわち、”自身を抑えて行動し、剛強よりも柔軟な姿勢のほうが世の中に長く受け入れられるという道理を弁え、世間で起こる地味な部分を率先して引き受け、賢者を尊び、包容力に富んでいた”と云うことを学べば、暴力の愚かさを知って謙虚になるであろう。続いて普段から臆病で意志の弱い者が、先人の精神力の強さすなわち、”人生の窮理に徹し、一切を天理にゆだね、強い信念を持って正道を守り、虚言を労せず、与えられる幸せを自然のままに受け入れて、毅然として暮らしていた”と云うことを学べば、奮発努力して何者おも畏れないように成るであろう。以上の他全てに於いて教えられるとこる大である。ところで、例え全てが満足行かなくとも、極端に悪いところを除くことが出来さえすれば、読書し学問することによって知り得たところを、十分に活用できることは間違いない。しかし人々は読書しても話題にはするが実行せず、その知識も身に付かないのが問題で、それが俗人に嘲笑される所以ともなる。また数十巻の書物を読んだと云って、すぐに天狗になって目上の者を軽んじたり、同輩の人々を侮る者が居る。そういう人間は非常に憎まれ嫌われるものである。これでは学問によって向上を図ろうとしているにも拘わらず、反って自身を傷つける事になるし、学問をしない方がましだと云うことにも成りかねない」と。 (顔氏家訓)

○程伊川先生の言葉である。すなわち、「礼記第四十二篇の大学篇は孔子の遺書で、初めて道を学ぶ者にとっては最良の入門書である。今でも先人の学問の順序がはっきりと解るのは、この篇が存在しているからである。そのほかでは、論語・孟子に勝るものはない。だから学問をする者はこの大学から勉強を始めて、論語・孟子と読み進めば間違いはない」と。また、「論語・孟子を学ぶには必ず熟読玩味し、述べられている聖人の言葉の真意を自分に当てはめてみることが大切である。ただし注意すべきは、その場限りの説話として受け取らずに、自分のものにすることである。この二書が自身の血となり肉となれば、一生の宝となることは間違いない」と。さらに、「論語を読む者は、孔子の弟子が質問しているところは自身が質問しているととらえ、それに対する孔子の答えを今自身が耳で聞いているようにとらえることが出来れば、自得したも同然である。こうして論語・孟子中の言葉の意味を正しくとらえて身につけることが出来れば、どんなに良い気質が養われるか計り知れない」と。

(伊川雑録)

○張横渠先生(前出)の言葉である。すなわち、「礼記第三十一篇の中庸篇の文章は、その一字一句を十分に理解し、その上で互いに関連させて、一貫した意味をはっきりと把握するのがよい」と。また、「経書、六経(易経・詩経・書経・礼記・楽経・春秋)は、一書に片寄ることなく順番に読み進み、相互に関連させてその意味を把握するのが最も良い方法である。こうすることにより自身の見識も一段と向上し、それまでと違った見方による理解が出来るようになる」と。(横渠語録)

○呂舎人(童蒙訓の著者)の言葉である。すなわち、「これから学問の道を志す者は、まず学問を志す理由をしっかりと把握すべきである。そして動くときも止まるときも、また語るときも黙するときも、生活の全てが道理に叶うように心掛けねばならない。学業を始めるに当たっては、まず授講課程をしっかりと確立しておく必要がある。そして一日たりとも怠ることは許されない。毎日必ず経書と賢人の著した書籍を読んだ方がよい。多くを読む必要はないが、精通しなければならない。それには静かな部屋で正座して二百~三百回読み返し、三~四日前に覚えたところに続けて五~六十回通読すべきである。暗唱できるまで読み返すことが大事で、一字たりともゆるがせにしてはならない。次に史書については、毎日半巻から一巻を読破しなければ効果が無く力がつかない。そして必ず人について読み方を教わり、疑問な点は積極的に質問し、古の聖人賢者が苦労した点を確かめ、全力を挙げて努力することが大切である。学業を指導するのは教師の役目である。また間違っているときに落ち着いて正してやるのが朋友の務めである。しかし強い意志の下に学業を進めて行くには、自分の努力によるほか無く、他人の力を借りるわけにはいかない」と。(呂氏童蒙訓)

○呂氏童蒙訓にある言葉である。すなわち、「今日一つの事柄を心に刻み、明日また新たに一つの事柄を心に刻む努力をする。そしてこれを繰り返し行うことが出来れば、自然に学問は身に付いてくる。また今日一つの道理を明らかにし、明日また新たに一つの道理を明らかにする努力をする。そしてこれを繰り返し行うことが出来れば、自然に道理の本質を把握することが出来る。さらに今日一つの難事を解決し、明日また新たに一つの難事を解決する努力をする。そしてこれを繰り返し行うことが出来れば、自然に心身共に鍛えることが出来る。こうして一切の問題は氷解し、心も落ち着き、道理が正しく守られる状態が実現するが、これは何と云っても長い努力の賜なのである。偶然実現できるような簡単なものではない」と。(呂氏童蒙訓)

○さらに続く童蒙訓の中の言葉である。すなわち、「かってある先輩が語ったことであるが、”若者の中で、単にその才能や素質がすぐれていると云うだけでは、畏れるに足りない。読書に励み、物事の本質を深く考え、道理の追求に余念のない者こそ畏れるべきだ”と。さらに続けて、”読書も単純に読みあさるだけではなく、深く考えることが大事である”と。確かに書物の中に書かれている義理の思想は、精細にして深遠であり、その真意を明らかにするには深く思索に励む以外に策はない。粗雑でしかも煩わしいことを嫌う者は、学問を成し遂げることは出来ない」と。(呂氏童蒙訓)

○顔氏家訓にある言葉である。すなわち、「人から書物を借りたならば、大切に取り扱わねばならない。借りたとき既に傷んだ箇所があれば、すぐに直すべきである。これは士大夫がしなければならない諸事の内の一つと心得るべきである。南朝の宋人、江禄は、本を読み終えない内は例え急用があっても本をそのままにせず、必ず巻き収めてから起ち上がったという。だから書籍を傷めることもなく、人々は彼に書物を貸すことを厭わなかったという。このように書籍は大事に扱うべきで、机の上に放り投げて置いたり、まとまった書籍をバラバラにして置いておいたりするのは、子供や使用人に汚されたり、雨・風や虫や鼠の被害を受けることにもなりかねず、人の道に反することになるのでしてはならない。私(顔之推)は古の聖人の書(経書)を読むときには、必ず身を正し、慎んで臨んだものである。また反古の紙に五経の言葉や説明が書いてあったり、聖人賢者の名が書かれてあったりすると、大切にとって置いて他のことに利用するなど失礼なことはしなかった」と。(顔氏家訓)

○程明道先生(前出)の言葉である。すなわち、「君子が人に教えるときには、必ず順序を踏んで行った。まず初歩的なことや身近なこと(小学など)を、次いで進歩が見られたら高等な事項や応用事項(大学など)を教えるという風であった。だがこれは、既に初歩の段階を終えたのに、いつまでも次の段階に進まないということではなく、生徒の進み具合を見て適切に対応することは云うまでもない」と。(二程遺書)

○程明道先生の言葉である。すなわち、「今日、正しい人の道が明らかにされていないのは、聖人の道すなわち儒教と異なる間違った主張が世に横行しているからである。その異端の主張も、昔は楊子・墨子・老子・荘子などその主張するところが、身近な問題に関連していたので解りやすく対処しやすかったが、今では仏教という掴み所のない抽象的な主張が相手なので、その是非をにわかには断じえない。すなわち昔の異端の説が人を惑わしたのは人の心の迷いや暗愚なところにつけ込んだものだが、今日の異端の説は、人の高い見識の裏を狙って心に食い込んでくるので厄介である。そしてこの異端の説を主張する者は、万物の生々流転(生老病死)に通じていると自称するが、それだけでは人智を開発し、事を成し遂げるには不満足である。また普遍的・合理的な学説だと称しているが、倫理の問題の解決には役立たない。深遠を窮め、細微を極めていると云うが、到底堯・舜の聖人の道を極めることは出来ない主張である。今の天下の学問は、何の力も持たぬ影響力の少ない分野以外は、全てこの異端の仏説に侵されている。こうして聖人の道を明らかにするものが無くなってから、実質の伴わない邪説(仏教や道教)や、怪しげな妖説(道教や民間の祈祷呪縛などの諸説)が相次いで起こり、人々はこれに耳目を奪われて、天下は汚濁の中に堕ちてしまった。高才明智のすぐれた人物でさえこの誤った異端の説にかかずらわって為すところが無く、一生聖人の道を覚らずに過ごしている。これは皆これら異端の説が正しい人倫の道をふさぎ、聖人の門を閉ざした結果である。これを改め排除して、人倫の道を正しく開くのが我々に与えられた務めなのである。(明道先生行状)

○以上、身を慎むことの大切さを世に示す条条である。

つづく

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅣ

4.身を慎む

(3)嘉言訓話(敬身を広む)

○前漢の儒学者、董仲舒が語った言葉である。すなわち、「仁徳のある立派な人格者は、事を処理するに当たってはその是非に主眼を置き、利得のあるなしを問題にしない。またその道理を明らかにすることに注力し、成果が上がるかどうかは問題にしない」と。(漢書)

○隋・唐代の医理に詳しかった孫思邈が語った言葉である。すなわち、「物事を為すには、大胆にしてしかも心使いをきめ細やかにすることが望ましい。また知恵を働かすには片寄りなく満遍に行い、行動するには常軌を逸しないように心掛ける」と。(唐書)

○いにしえの言葉である。すなわち、「善事を為すには相当の努力が必要だが、悪事に加わるとあっという間に身を滅ぼすことになる」と。(国語)

○則天武后に仕えた名臣、教則を弟に持ち、自身は仕官することもなく隠居していた朱仁軌が、親に孝養を尽くしながら暮らしていた。ある時若者らに、「一生人に道を譲り続けても百歩も遠回りするわけではないし、また一生人に田んぼを一坪ずつ譲り続けても一区画全てが無くなるわけではない」と、辞譲の心の大切さを説いて聞かせた。(唐書)

○宋学の開祖、周濂渓の言葉である。すなわち、「聖人は天命を目標に、賢者は聖人を目標にそして士人は賢者を目標として努力する。殷朝の宰相伊尹や孔門十哲の一人、顔淵は大賢である。伊尹は自身の仕える主君が古代の聖王堯・舜帝のような仁君になり得なかった場合、それを己の力不足によるものとして大いに恥、また人民が一人でも生活に窮することがあれば同様にこれを己の恥と考えた。一方顔淵は怒りにまかせて八つ当たりしたり、過ちを繰り返したりしない徳行の人で、常に仁徳の心を持ち続けていた。伊尹と同じ思いを抱き、顔淵と同じように徳学を学んで、その域を超えることが出来れば聖人たり得るし、同じ域に達すれば賢者となり、及ばなくとも努力を続ければ自身の令名を失うことはない」と。さらに続けて、「聖人の道は、耳を傾けてよく聞くと心に止まり、これを蓄積すると徳行となり、これを行えば世の中を正しく治め、人民の苦しみを救うことが出来る。ただ表面だけの文章や言葉を弄する者は、為すことも小さく価値の低いことしか為し得ない」と。(通書)

○孔門十哲の一人で謙虚な子路は、自分の過ちを指摘されることを反って喜び、反省するという人柄だったので、その令名は長く後世に伝えられた。ところが最近の人々は自分が過ちを犯しても、人から諫められることを喜ばない。これはあたかも自分の病が自身を亡ぼす原因であるとも知らずに、医者を嫌って治そうとしないようなものである。何とも嘆かわしい限りである。(通書)

○程明道先生(前出)の言葉である。すなわち、「聖人賢者の教えは様々だが、つまる処は失った良心を捜し求めて、これを自分のものとするために繰り返し努力しろと云うことである。こうして良心が身に備われば、人は自然と向上してくるものである。つまり手近なところから学んで努力すれば、最後には高遠な真理にも到達することが出来る(下学上達)のである。(二程遺書)

○心は絶えず身体を出入りしている。心が留守だと身はもぬけの殻と云うことになる。だから常に心をあるべき処すなわち身に落ち着かせておく必要がある。しかもその心は正しくなければならない。その為の工夫が礼楽である。(二程遺書)

○程伊川先生(前出)の言葉である。すなわち、「人はその生活態度を正し、これを厳しく取り締まっていけば、心は一つとなって良心が保たれ、邪悪な影響を受けることもない。そして身を慎むことによって、常に健常な心が保たれるのである。(二程遺書)

○程伊川先生は、礼記表記篇にある、”君子荘敬なれば日に強く、安逸なれば日に墜ちる”という言葉に心惹かれていた。これは、常人は少しでも心を許すと放埒になりがちだし、心をゆるがせにしなければ正しい心が身に備わって来るという意味である。(程氏外書)

○人は富貴や名利などの従属的なものを望み勝ちである。ところが不思議なことに、基本となる大事な自身の肉体と精神は粗雑に扱われている。しかしこの従属的なものが満ち足りているときこそ、反って自身の肉体と精神が粗末にされていると云うことに人は気づくべきである。(二程遺書)

○程伊川先生が顔淵と孔子の仁に関する問答(論語、顔淵)について述べた見解の言葉である。すなわち、「顔淵が仁について尋ねたところ、孔子は、”私欲に打ち勝ち礼に立ち返ることだ”と答えた。そこで顔淵はさらにその要点を尋ねると孔子は、”礼に外れたことは視ず・聴かず・言わず・そしてしない事だ”と答えたと論語にある。この視・聴・言・動の四つは外的刺激に応じて表れてくる肉体の作用である。この四つの働きをコントロールすることが出来れば、肉体の内なる本体の心を正しく保つことが出来る。顔淵はこの言葉を実行することによって、聖人の道を志したのである。これからのち聖人を志す者は、ここのところをよく心に留めて忘れないことである。そこで私もまたこれを戒めとして、以下のように四箴として纏めてみた。

.視箴(視るときに戒めるべき事)

心は本来空虚なもので、外来の刺激に応じて時々刻々変化する。だから心を正し く保つにはそれなりの工夫が必要である。外来の刺激に対してはまず第一に視る という意識が働き、それによって刺激の受け取り方が決まる。もしこの段階で判 断を誤れば不正な刺激だけを受け入れて、内なる心は間違った方向に変化してし まう。だから視るという行為もよくコントロールして内なる心を安定させること が大事である。このようにまず視るという始めの段階で我が身を慎み、礼の規範 を守ること(克己復礼)を繰り返し行えば、常に心を正しい状態に保てるように なる。

.聴箴(聴くときに戒めるべき事)

人間は元来、善なる天性に基づいて正しく行動するものである。しかし外来の刺 激に負けて判断力を失い、正しい心の状態が保てなくなる。すぐれた先覚者達は この点をよく弁えて心の安定を得ていた。そして邪悪なものを防いで、心を正し い状態に保ち続けたのである。だから非礼なことは聴いてはならない。

.言箴(言葉を発するときに戒めるべき事)

人の心は絶えず動いており、その思いは言葉を発することによって表に現れてく る。発言が冷静に保たれ、その筋道が一貫していると心も落ち着き、集中しやす くなる。言葉は人間にとって最も大切な要となるもので、発言の如何によっては 争いを生じたり、逆に親密さを醸し出したりする。吉事や凶事そして名誉や恥辱 など皆この発言によってもたらされる。発言が余りにも簡潔すぎると真意が伝わ らずいい加減なものになるし、くどすぎると支離滅裂となりこれまた真意が曲げ られるし、無遠慮すぎると反発がひどくなるし、道理に外れるとそれがそのまま 自分に跳ね返ってくる。礼に反することは発言せず、克己復礼に徹することであ る。

.動箴(行動時に戒めるべき事)

道理に通じ見識の高い哲人は、行動するに当たってその結果を見通すことが出来 るから、失敗しないように心を正しい状態に保持することを心掛けるし、また高 い志を持つ志士は、行動するに当たって厳しく己を律し、その結果に責任を持つ ように心掛ける。理に叶った行動がとれれば余裕を持つことが出来るし、反対に 欲にくらむと危険を伴う。緊急時でもあわてずによく考え、畏れ慎みつつも自分 を失わぬ事である。このように正しい行動が繰り返し行われて身に付けば、聖賢 と同じ立場に立つことが出来たことになる。

以上の四箴を守り、克己復礼に徹することが肝要である。(伊川文集)

○程伊川先生の言葉である。すなわち、「人には以下の三つの不幸と呼ぶべき事柄がある。それは、

.年若くして科挙(官吏登用試験)に首席で合格すること(慢心)

.コネで言い官職に就くこと(依頼心)

.才能に恵まれ、文才に長けていること(過信)

いずれも増長することを戒めた言葉である。(二程遺書)

○張横渠先生(前出)の言葉である。すなわち、「学者は礼儀を心得ているからこそ学者と言えるのであって、それを忘れ終日飽食に明け暮れて心を労することがなければ、庶民と何ら変わりないことになる。そうなると衣食や宴遊にうつつを抜かすばかりで、少しも進歩は望めない。(正蒙)

○宋代の儒家、范忠宣が子弟を戒めて語った言葉である。すなわち、「どんな愚鈍な人でも他人の過ちは厳しく咎めるものだし、またどんなに聡明な人でも自分の過ちは許すにしても甘くなりがちである。お前達もこの道理をよく弁えて、他人を咎めるときの気持ちで自分の過ちを咎め、自分の過ちを許す気持ちで他人の過ちを許すように心掛けるが良い。たとえ聖人賢者に近づく事が出来ないからと言って一向に気落ちする必要はない。忠恕の心を持つことが出来れば立派なものだ」と。(宋史)

○呂榮公(前出)の語った言葉である。すなわち、「学問を志す若者は、当然ながら人の気性というものをよく理解しておくべきである。気性が良ければ万事上手く行く。気性の善し悪しは、その人の言葉や態度の軽重の程度を視ればよく解る。この気性の善し悪しは君子となるか小人で終わるかの分かれ目となるだけでなく、人の貴賤や寿命を左右する重要なものであることを肝に銘ずべきである」と。(呂氏童蒙訓)

○同じく呂榮公の語った言葉である。すなわち、「自分の悪いところは直すように心掛けなければならないが、無暗に他人のあら探しをしてはいけない。自分の悪いところを直すことに努めていて、毎日その悪いところを探していると、少しでもそれを直すことが出来ないで残っていれば、不快で堪らないはずである。だから他人のあら探しなどする暇などない」と。(呂氏童蒙訓)

○同じく呂榮公の語った言葉である。すなわち、「大体に於いて、人生の先輩のすることは丁寧で行き届いているが、経験の浅い後輩のすることは手落ちの多いものである」と。

(呂氏集)

○同じく呂榮公の語った言葉である。すなわち、「恩讐分明(恩愛には恩愛を、怨念には怨念という態度をはっきりさせること)と云う四文字は、道徳が身に備わっている人が口にすべき言葉ではない。また無好人(柄の悪い人ばかりだと云うこと)と云う三文字は、立派な徳を備えた人が口にすべき言葉ではない。今の若い者はこのことをよく肝に銘ずべきである」と。(呂氏集)

○程伊川(前出)の晩年の門人、張思叔の坐右の銘にある言葉である。すなわち、

.言葉は必ず真心を込め、嘘偽りのないこと

.行動は必ず誠実で慎み深いこと

.食事は度を超さないように節度を守ること

.文字は楷書で正しく書くこと

.顔つきは端正にして威厳を保つこと

.衣服はきちんと整えて行儀良くすること

.歩き方は気をつけて乱暴に歩かないこと

.座っているときは姿勢を正し騒がないこと

.事を始めるに当たっては始めによく計画を組むこと

.発言するときは自身の行動に悖らないように注意すること

.常識的徳行は固く守ること

.引き受けたことは必ず守ること

.善事を見たときは自身のことのように喜ぶこと

.悪事を見たときは自身のことのように残念がること

以上の十四条は私自身がまだ省察し切れていないもので、これを書き記して座右の銘とし、日々熟視して反省の糧としている。(宋名臣言行録)

○胡文定公(前出)の言葉である。すなわち、「当然のことだが、人間は世間の事柄については執着しすぎず、ほどほどに接するのがよい。例えば富や地位・名誉などと云った俗事に拘わりすぎるのは無用なことである。孟子の尽心下篇の中で、”私見を具申するときに、相手が貴人だからと云って余計な緊張はするな。気後れせずに呑んでかかれ。例え相手が御殿の立派さや食膳に盛られた山海の珍味さらには給仕に侍る数百人の美女をこれ見よがしに誇ろうと、私には関係ない。よしや志を得て高い地位につくことがあっても、そういう真似を私はしない”と孟子が語っている。道を学ぼうとする者はまずかかる世俗から脱却し、絶えず自身を奮い立たせて学問に励むべきである。そうすれば身を持ち崩すこともないだろう」と。また胡文定は尊敬する諸葛孔明について語り、「諸葛孔明は漢代末期に南陽の草庵で田畑を耕しながら世俗から離れて暮らしていた。その後劉備の招請に応じて草庵を出、参謀として活躍し、天下を三分して劉備を蜀漢の王にまでもり立てる功績を挙げた。自身は宰相にまで上りつめて諸将軍を統率し、兵馬の権を掌中に収め、何事も意のままに出来る地位にまで昇りつめた。あるとき昭烈王(先の劉備)に、”私は成都に桑八百株と痩せてはいるが千五百畝の田を所有しておりますので、それだけで子や孫ら一族が暮らすに困ることはありません。私自身も与えられた給料で十分やっており、他に資金を集めたり事業を興して資産を増やそうなどと思ったことはありません。私が死んだ後に余分な私財が残っているような、陛下を裏切るようなことは決してありません”と語った。彼の死後確かめてみると、果たしてその通りであった。彼のような物に執着しない人物こそ、本当の大丈夫というのだろう」と賛嘆した。(胡氏家伝録)

○南宋の文官、范益謙の座右の銘にある言葉である。すなわち、その戒めの言葉は次の通り。

.朝廷内の利害事項や地方人事についてとやかく云わない

.地方官吏の能力や業績についてとやかく云わない

.庶民の行為についてとやかく云わない

.仕官や職務について権勢におもねるようなことは云わない

.金銭に執着したり、貧困を苦にしたり、富を追い求めたりするようなことは云

わない

.淫らなこと、下品なこと、不真面目なことそして女の噂など云わない

さらに戒めの言葉が続く。

.手紙を預かっても勝手に開封したり、届けるのを怠ったりしない

.座っているときに、横の人の読んでいる個人宛の手紙を覗き込まない

.他人の家に招かれたとき、勝手にその家の書き物類を手にしない

.物を借りたら大事に扱って、壊したりしない

.食事をするときに、好きな物だけを選び取ったりしない

.人と一緒にいるときに、自分の都合の良い場所を選ばない

.他人が裕福だからと云って、恨んだり誹ったりしない

以上の数条を守ることが出来なければ、心遣いが足りないと云うことである。それでは本心を失うことなく身を修めていく上で、大いに妨げになる。よってここに書き記して自戒とする次第。(東萊弁志録)

つづく

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅢ

4.身を慎む

(2)教訓逸話(稽古第四、敬身)

○殷朝の賢人、伯夷は非常に潔癖な人で、淫らな美女(例えば春秋時代に淫婦として名を馳せた夏姫のような)や、淫らな音楽(例えば春秋時代の淫楽として有名な鄭や衛の下品な音楽)などと接することはなかった。(孟子、万章章句下)

○孔門十哲の一人、子游が武城県の長官となった。そこで師が、「部下に良い人材は居るか」と子游に尋ねた。子游は答えて、「澹台滅明という者が居ります。彼は歩くとき、裏道を通るようなこそくな真似はせず必ず大通りを堂々と歩き、また入らぬ疑いを掛けられないために、公務でない限り一度も私の執務室を訪れることがありません」と語った。(論語、雍也)

○孔子の門人で至孝の人、子羔は孔子に出会ってから身を慎むことを心掛け、人の影は踏まず、春先の啓蟄時期に這い出てきた虫は殺さず、成長し続ける草木は切り取らないという風であった。彼は衛に仕えて大夫となったが、ある時国君の出奔事件に遭遇して城から出られなくなった。ある人が、「裏道からお逃げ下さい」と云ったが、子羔は、「君子は裏道など通らぬものだ」と断り、また、「潜り戸からお逃げ下さい」と云うと、今度も子羔は、「君子はそういうところを通らぬものだ」と断った。暫くして国君の使者が来て門を開くことが出来、逃げ出すことが出来たという。(孔子家語)

○孔子の門人、南容は慎み深い人で、詩経大雅篇にある白圭の詩、”白き玉の傷はなお磨くべし。言葉の傷は繕いも成らず”(言葉を慎むことの大切さを謡ったもの)を幾度も繰り返し読んでいた。その様子を見ていた孔子は、「南容は、有道の国では重く用いられようし、無道の国であっても刑死するような難事に会うことはないだろう」と云って、南容の人柄を高く評価し、姪を彼の元に嫁がせた。(論語、先進)

○孔門十哲の一人、子路を評して師の孔子が、「ほんの一言を聞いただけで、訴訟の判決を正しく下せるのは、まあ子路位だろうね」と云わせるほど、子路の政治力は長けていた。彼は一度引き受けたことは必ず果たすという非常にまじめな性格の持ち主であった。(論語、顔淵)

○孔子がまた子路を褒め称えて、「自分は破れた綿入れを着ていながら、狐や狢などの高級な毛皮を身につけた人と並んでいても、一向に気に掛けず恥ずかしがらないのは、まあ子路ぐらいだろうね」と、子路の人柄を高く評価した。(論語、子罕)

○鄭の文公の子、子臧が父に憎まれて身の危険を感じ、宋に出奔した。その後彼は出奔中にも拘わらず儒者気取りで、聚鷸冠などを被り君子面をして大手を振って暮らしていた。これを知った文王は憤慨して、刺客に命じて子臧を殺してしまった。このことについて或る君子が、「分不相応な服装は身を滅ぼす元だ。詩経曹風侯人篇に”あの人はあんな服装をする柄ではない”とあるが、子臧が招いた禍も不相応な服装が原因なのだ」と語った。(左伝、僖公)

○魯の大夫、公父文伯が宮中から帰ってきて、早速母の処にご機嫌伺いに参上した。母は糸を紡いでいた。これを見た文伯は、「私が大夫という地位についていることでもあり、今更糸を紡ぐなどの労働を母上がするとは如何なものか」と進言した。すると母は嘆いて、「もう魯の国もお終いだね。こんなことを云う愚かな息子などに、高官の地位を与えるようでは。お前もこんな話を聞いたことがあるだろう。まあいいからお座り。聞かせて進ぜよう。人は苦労するほど暮らし方を真剣に考えるし、そうなれば自ずと善心も生まれてくる。だが楽な暮らし方をしているといつの間にか放埒になり、善心を忘れて悪心が生まれるようになる。豊かすぎる国土の民の中からなかなか良い人材が生まれてこないのは、暮らしが楽すぎて意欲が失われるからだ。ところが貧しい国土の民が自然に善心を発揮するようになるのは、苦労することにより心身が鍛えられるからだ。だから古の王后は自ら冠に付ける紐を織っていたし、公侯の夫人はその上冠の覆いを織っていたし、上大夫の妻は大帯を作っていたし、大夫の妻は祭服を作っていたし、上士の妻は夫の朝服を作るという風であったのだ。また下士以下庶民の妻も勿論、夫の服を作って家計の苦労をものともしなかったのだ。人民は春には農桑の仕事が課され、秋にはその収穫を上に献上する。その成果は男女ともに役所に報告され、責任を果たすことが出来なかった者は罰せられると云うほどの厳しさだったという。ところがお前は、私が朝夕先祖の名声を汚さないようにと労働に精を出しているのに、そんな苦労をする必要がないという。こんなことでは満足にご奉公など出来るはずがない。私はこのままでは家系が絶えるのではないかと心配でしょうがない」と語った。

(国語、魯語)

○孔門十哲の一人、顔淵を評して孔子は、「顔回は賢い男だ。僅かばかりの食べ物に甘んじ、裏町の陋屋に不満も言わずに住んでいる。普通の人ならそんな貧乏暮らしには耐えられないだろうが、顔回はそんな中でも道を楽しんでいる。全く偉いものだよ顔回は」と褒め称えた。(論語、雍也)

○以上、敬身に関する古典の実話集である。

つづく

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅡ

4.身を慎む

(1)基本となる話

①意義

まず朱子の序文から始まる。すなわち、孔子が、「君子は如何なる事も大切にする。その中でも自身を大事にして慎みを忘れないことに最重点を置く。その理由は人間を木に例えてみれば幹は親であり、自分はそこに生えている小枝である。小枝が傷つけばその影響は幹にも及び、最後には木自体が枯れてしまう。それでは小枝である自分の存在自体が無くなる。小枝である自身を傷つけないこと、すなわち自身を大事にして、身を慎むことの大切さがこれで解るだろう」と云っている。(礼記、哀公問篇) そこでここに、聖者の足跡をたどり賢人の行跡を顕彰してこの篇を表し、知識の浅い年少者に身を慎むことの大切さを教え示すのである。

②心術の要(心の持ち方)

○太公望が武帝に上申した道徳に関する上古の記録書、丹書に、「慎みの心が怠け心に勝てば幸せになり、怠け心が出て慎みを忘れてしまうと身を滅ぼすことになる。正義の心が欲望に勝てば思い通りになり、欲望に負けて慎みを忘れてしまうと災いをもたらすことになる」とある。(丹書)

○慎みを忘れてはいけない。また心の持ち様を厳しくし、軽々しく言葉を弄ぶような言動は慎むべきである。そう心掛ければ、人民も安心して暮らすことが出来る。(礼記、曲礼上篇)

○思い上がりは良くない。欲望に溺れてもいけない。また自分の思いを全て叶えようなどと考えてはいけない。さらに、歓楽の限りを尽くしてはいけない。(礼記、曲礼上篇)

○賢者は親しいからと云って慎みを忘れず、畏敬の念を持っていても親しみを忘れず、親しくしていても欠点があればそれを良く認識して付き合い、憎んでいても良いところがあればそれをよく弁えて行動する。財産を蓄えることがあっても使うべき時には惜しげもなく使い、平穏に暮らしていても一朝ことあるときはすぐに対応できるように心掛けているものである。(礼記、曲礼上篇)

○ 金品を目の前にしても、軽率に欲しがってはいけない。困難に出会っても、簡単に逃げ出したりしてはいけない。また人と争うことがあっても、勝つことばかり考えてはいけない。物を分かち合うときに、自分だけ多く求めようとしてはいけない。疑わしいことがあっても、その真実を確かめるのに早まってはいけない。素直に物を云うことは良いが、我を張りすぎてはいけない。(礼記、曲礼上篇)

○仁は礼に始まり礼に終わる。その要点は、礼に外れたことは見ず、聞かず、云わずそしてしないことである。(論語、顔淵)

○仁を為す上で心得ねばならないことがある。すなわち、一歩外に出たときには大事な客と接するときのように慎みを持って行動し、人民を使うときには大事な祭祀を行うときのように慎みと礼節とを忘れてはならない。自分が望まないことを他人にも要求することがあってはならない。(論語、顔淵)

○如何なる地位にあっても礼儀正しく、また如何なる事を為すにも慎みを忘れず、さらに人と接するときには真心を尽くすことが仁の道である。これは野蛮な未開の国に於いても変わらない真実である。(論語、子路)

○発する言葉に偽りがなく真心がにじみ出ており、行動が誠実で慎み深ければ、野蛮で未開の国であってもその人の云うことは必ず行われるだろう。その逆ともなれば、如何に文化の進んだ国でもその意見は通らないだろう。(論語、衛霊公)

○君子には九つの思いというものがある。すなわち、

・物事の判断は、自身がよく見て確かめた上で行う

・物事の判断は、自身がよく確かめた上で行う

・人に接する場合は、顔色は穏やかにする

・人に接する場合は、態度は礼儀正しくする

・人に接する場合は、言葉は真心を込めて発言する

・物事を進めるには、真心を以て当たる

・疑わしいことは、躊躇なく誰にでも教えを請う

・兎角後難を伴いがちな怒りの感情は、出来るだけ抑える

・利に直面したときには、それが道理に叶っているか否かをよく確かめる

(論語、季子)

○君子には人として守るべき正しい道として、大切にしているものが三つある。すなわち、

・挙措動作を慎重にして、乱暴・高慢にならないこと

・容姿を常に整えて、誠実な心を養うこと

・発言は慎重にして、下品で背信的にならないこと (論語、泰伯)

○礼儀とは人間社会に於ける親疎・正不正・同畏・是非を区別するために設けられた形式である。だから礼儀は人を良い気持ちにさせるだけのものでもなく、また上手いことをいって人に取り入ろうとする手段でもない。礼儀はその節度をよく弁えて行うべきもので、他人を侮ったり、親しみすぎて相手を軽んじたりする様なことがあってはならない。(礼記、曲礼上篇)

○行いを正し有言実行することが、善行(道徳に叶った行為)の基本である。そしてこれこそが礼儀の意義を裏付ける証となる。すなわち、形式である礼儀を支える実質が善行となるわけである。(礼記、曲礼上篇)

○君子は人民を治めるに当たって、悪い影響を与えないために、人々に下卑た声を聞かせたり、乱雑な色彩を目にさせたりしないように心掛ける。また淫らな音楽や道に外れた礼儀など心の働きに影響を及ぼすものは遠ざけるように心掛ける。さらに怠惰・慢心の気持ちを起こさせないように教導に努める。こうして耳・目・鼻・口から心に至る心身全てが正常に働くようにして、人として守るべき正義を実行できるように環境を整える。(礼記、楽記篇)

○君子は飽食とか安住の地とかの物質的欲求を求めることはなく、本務に専念して発言を慎み、高徳の人に仕えて己の言動を正すべく努力する。こういう人を好学の士という。(論語、学而)

○春秋時代、斉の政治家管敬仲の言葉である。すなわち、「天の戒めをあたかも悪疾に罹るのを恐れるように畏れる人は、人民の中でも上等の部類に入る人である。また天の戒めなど意に介さず思いのままに行動する人は、人民の中の下等の部類に属する人である。さらに思いのままに行動しようとして、天の戒めを思い出して躊躇する人は、人民の中の中等の部類に属する人である」と。(国語、晋語篇)

○以上、心の働きの本質を明らかにした訓話集である。云わんとする処を一言で言えば、忠(誠を尽くす)と恕(他人を思いやる)が敬に通ずると云うことである。

③威儀の則(礼儀作法上の細則)

○人を人として成り立たせている本質は礼儀である。礼儀は姿勢を正し、容貌を整え、言葉使いを順正にするところから始まる。こうして一応礼儀が整ってから、君臣の義を正し、父子の親和を図り、長幼の序を確立して礼儀が完成することになる。(礼記、冠義篇)

○君子の側に仕える者の心得を述べる。すなわち、

・盗み聞きをしない

・声高に話をしない

・淫らな流し目をしない

・姿勢をだらしなくしない

・肩を怒らすなど威張った格好をしない

・片足立ちなど姿勢を崩さない

・両足を投げ出すような座り方をしない

・俯せになって寝ない

・妄りに冠を脱がない

・疲れていても肌脱ぎにならない

・暑いからと云って裳裾をたくり上げない (礼記、曲礼上篇)

○城壁に登ったときには、人に疑惑を抱かせるような指さしをしたり、人を驚かせるような大声を上げたりしない。(礼記、曲礼上篇)

○旅先などで、自分の家にいるような調子で我が儘を通してはいけない。(礼記、曲礼上篇)

○堂に上り室内に入るときの作法について述べる。すなわち、

・堂に上ったときには必ず声を掛けて、室内の人々に参上したことを伝える

・部屋の外に履き物が二足ある時は、内から話し声が聞こえてきたら入り、静まり

返っていたら入らない(密談中は入らない)

・室内に入るときは顔を下に向けて入り、覗き込むような真似はしない

・室内に入ったら両手を高くして胸の前で重ね合わせ、じろじろ見回すような仕草

をしない

・室内に入ってから戸が開いているときにはそのまま開けておき、閉じていたとき

閉めておく

・続いて入る人がいれば戸は締め切らずにおく

・入るときに人の履き物は踏まない

・入ってからは人の前を通らずに下手を通って席に着く

・奥に進むには裳裾を掲げて、部屋の隅に沿って急ぎ足で歩く

・話の受け答えは丁寧にする (礼記、曲礼上篇)

○君子の普段の立ち居振る舞いはゆったりとして落ち着いているが、尊敬する人の前では きちんと畏まった姿勢を採る。すなわち、

・足運びは重々しくする

・手は胸の前で恭しく組む

・目は真っ直ぐ前を見る

・口はきりりと結び動かさない

・声は穏やかに発する

・頭は真っ直ぐにして傾けない

・息使いを静かに整える

・立っているときは姿勢を正す

・顔つきは厳しくする (礼記、玉藻篇)

○礼を心得た人は、座っているときには尸(かたしろ=形代、祖先を祀るときその霊の代わりになる人)の様に姿勢を正し、立っているときには物忌み中の様に厳しくする。礼儀は時と場合に応じて適切に行うべきで、”郷に入らば郷に従え”という諺にも通ずるものがある。(礼記、曲礼上篇)

○人と付き合う上での心得を述べる。すなわち、

・人の秘密には触れない

・親しいからと云って軽んじない

・人の過去を暴き立てない

・侮るような素振りは見せない

・急に親しくなったり、また離れたりするような付き合い方はしない

・神を冒涜するような付き合い方はしない

・心の曲がった人とは付き合わない

・人の将来など不確かなことを無暗に予測しない

・人の服装や持ち物を批判しない

・人の云ったことを都合の良いように解釈しない (礼記、少儀篇)

○車に乗っているときの作法について述べる。すなわち、

・きょろきょろ辺りを見回さない

・大声で喋らない

・あれこれ指さしたりしない (論語、郷党)

○対面するときの心得について述べる。すなわち、

・天子に対しては、視線を襟元より下帯より上に注ぐ

・諸侯に対しては、顔より下襟元より上に注ぐ

・大夫に対しては、顔を真っ直ぐに見る

・士に対しては、直視且つ視線を左右五歩分動かしても良い

原則として視線を相手の顔より上にもって行くのは傲慢となり、帯より下にして伏し目がちになるのは、憂いを持っているようで相手に心配を掛けることになるし、顔を傾けて視線が定まらないのは胡散臭く見られる。 (礼記、曲礼下篇)

○孔子の郷里に於ける様子は恭謙そのもので、口数も少なく満足に喋ることが出来ないような有様であった。だが宗廟や朝廷で公事に当たっているときには、きびきびと発言ししかも節度はしっかりと守り通していた。(論語、郷党)

○孔子は朝廷で同役の下大夫と話しているときには和やかに、また上役の上大夫と話をするときには穏やかだがしっかりと議論しあっていた。さらに主君の居る席では、当然敬虔な態度ではあったが伸び伸びと行動していた。(論語、郷党)

○食事中は話をせず、就寝中も喋らないのが君子の作法である。(論語、郷党)

○語り合うときには、相手の本務を話題にするのが礼儀である。すなわち、

・君主に対しては、臣下を使う道について

・高官の地位にある人とは、君主に仕える心得につい

・年長者とは、年少者を用いる心得について

・年少者とは、父兄に仕える心得について

・世人とは、人としての誠の道や慈愛・善行について

・仕官している者とは、忠義・信義について (儀礼、士相見礼篇)

○孔子は敷物がきちんと整っていなければ座らなかった。(論語、郷党)

○孔子は喪服姿の人に出会ったときには、親しい間柄の人であっても必ず姿勢を正して哀悼の意を示した。正装の人や目の見えない人に会うときも、私的公的に拘わらず必ず様子を改められた。喪服姿の人には、車の前の横木に手を当てる正式な敬礼(式礼)を行い、また公用中の役人に出会ったときも、同じように式礼をした。(論語、郷党)

○もし激しい風・雷・雨など変事が起きたときには、すぐに気持ちを引き締め直し、夜中であっても起きて服装を整え、緊急の返事に対応できるように準備して控えておく。(礼記、玉藻篇)

○孔子は寝るときは死体のように無様な姿にならず、平素は形式張らずくつろいでいた。(論語、郷党)

○孔子がくつろいでいる様子は、誠にのびのびとしていてしかも生き生きとしていた。(論語、郷党)

○集まっているときの心得を述べる。すなわち、

・並んで座っているときには、肘を横に張らない

・立っている人に物を渡すときには、その人が座らなくてもいいように渡す

・座っている人に物を渡すときには、その人が立たなくてもいいように渡す

(礼記、曲礼上篇)

○君子は車上にいて大老の人に出会ったら式礼し、また参内して大臣の執務室の前を通り過ぎるときには車を下り、国都に入ったら車をゆっくり走らせ、村里の入り口では式礼して通る。(礼記、曲礼上篇)

○からの水甕を持つときも、水がいっぱい入っていると思って注意し(常備)、人の居ない場所でも居ると思って慎重に行動する(愼独)。 (礼記、少儀篇)

○君子の振る舞いについての記述である。すなわち、

・必ず帯に飾り玉を下げる。右側には五音(宮=ド・商=レ・角=ミ・微=ソ・羽=

ニ)のうちの微と角の音色の飾り玉を、左側には宮と羽の音色の飾り玉を下げる。

・正堂の門外を作法に則って小走りに行くときには、采薋の詩が謡われ、堂に上

がるときには肆夏の音楽が奏でられる。この時、道を大曲したり、右折左折する

にも作通りにする。また進み方は、少しうつむき加減にして飾り玉が前に垂れる

ようにし、退くときには背中を反り気味ににして飾り玉が後ろに垂れるようにする。

こうすれば飾玉を良い音色で鳴らすことが出来る。

・車に乗っているときは、牛車に付いている鸞鈴や和霊快く独りでに鳴り響く。

・こうして車に乗っているときも歩いているときも絶えず心地良い音色が響くので、

邪悪な心の入り込む余地が生じない。(礼記、玉藻篇)

○弓を射るときの心得について述べる。すなわち、

弓を射る者の立ち居振る舞いがしっかりと礼儀に適い、心が落ち着き、姿勢が定まって始めて弓矢をしっかりと保持することが出来る。こうして弓矢をしっかりと保持できて始めて的に射当てることが可能となる。だから射るときの様子を見れば、その人の徳行の程度が解る。(礼記、射義篇)

○以上、礼儀作法の細則に関する史料である。云わんとする処を一言で言えば、威儀を守ることが敬身につながるということである。

④衣服の制(服装の規定)

○冠礼の式(元服のこと:元=頭、冠を付ける儀式)では、加冠役が次のように祝辞を述べる。すなわち、

・最初の緇布(黒い布)の冠を付けるときには、「今日の佳き日に成人式を迎え、

真に目出度い。最初の冠をお付けするが、ついては之までの幼な心を捨て、

これからは成人の徳に従って行動し、年老いるまで平穏に暮らし、幸多からん

ことを祈る」と云う。

・二番目の皮弁(白い鹿の皮)の冠を付けるときには、「今日の佳き日に当たり、

第二の冠服をお付けする。ついては日々の威儀を正し、成徳を重んじ、年老い

るまで幾久しく大いなる福を受けられよ」と云う。

・参番目の爵弁(雀の頭に似た)冠を付けるときには、「今日の佳き日に当たり、

第三の冠服をお付けして成人式を終える。今後はご兄弟共々成徳の完成に

精進されんことを望む。そして年老いるまで限りなく天の幸を受けられよ」と云う。

(儀 礼、古冠礼篇)

○人の子たる者は、父母の存命中は冠の飾りや衣服の縁取りに白色を用いない。(白は喪の色で、不吉の色とされる)亡父の跡を継いだ嫡子は、冠の飾りや衣服の縁取りに派手な色彩のあるものを用いず、白くしておく。(礼記、曲礼上篇)

○君子は紺や淡紅色の襟飾りを普段着に用いない。(二色とも喪服の襟飾りだから)また、純粋の色でない紅や紫色も普段着に使わない。暑いときには裏地を付けない単衣の着物を着るが、外出するときには必ず身体が透けて見えないように上着を羽織る。喪が明けたならば、腰にどんな帯飾りを付けても良い。弔問の時には、黒羊の皮衣や黒の冠は祝い用だから付けていかない。(論語、郷党)

○未成年者は、毛皮の服や絹の服を着てはいけないし、飾りのある履き物を履いてはいけない。(礼記、玉藻篇)

○道を志す士たる者はが粗衣粗食を気にするようでは、共に語る資格はない。(論語、里仁)

○以上、服装の規定に関する史料である。云わんとする処を一言で言えば、服装を整えることが敬身に役立つと云うことである。

⑤飲食の節(飲食時の心得)

○年長者のお相伴に与るときの心得について述べられる。すなわち、

・主人自ら料理を勧めてくれたときには、拝礼して之を受ける。そうでなければ

いちいち拝礼せずに食べて良い

・一つの食器に盛られた料理をみんなで食べるときに、取りすぎたり、こすり合

わせた手で飯を取ったり、飯を手で丸めたりしない。(当時は飯は手づかみで

食べていたので、人に不快な思いをさせるから)また、食べ残しの飯を元に戻

したりしない

・汁物を音を立ててすすり込んだり、舌打ちしたり、骨付き肉をガリガリと音を立

てて食べ たりしない

・魚肉の食べ残しを元に戻したり、狗に食べ残しの骨を投げ与えたりしてはいけ

ない

・料理を独り占めしたり、熱を冷まそうとして飯をかき混ぜたりしない

・黍は箸で取らず指でつまみ、羮(熱い吸い物)も汁だけ飲まずに入っている菜

も良く噛んで食べる。出された羮の味が薄いからといって調味料を加えては

いけない

・歯をせせったり、塩辛を音を立ててすすってはいけない

・もし客が羮に調味料を加えたら、主人は料理が下手でお口に合わず申し訳

ないと謝り、塩辛をすすったら、主人は味が薄くて申し訳ないと謝る

・汁気の多い肉は歯でかみ切るが硬い乾し肉は噛まずに手で裂き、焙り肉は

歯で細かくかみ砕き一口で飲み込んだりしない

・食事が終わると、客は主人に向かって跪き、食器類を手にとって給仕人に

渡す。そこで主人が立って客に、「どうぞお座り下さい」と挨拶して客は座り

直す (礼記、曲礼上篇)

○宴会で君子に侍食するときには、君子より先に料理に手を付け、君子が食べ終わってから箸を置く。食べ残しを元に戻したり、汁物をすすったりしてはいけない。いつ御下問があるか解らないので、すぐに食べ終われるように少量づつ口に入れる。また良くかみ砕くことは大切だが、口を大仰に動かしてはいけない。(礼記、少儀)

○飯米は幾ら精白したものでも良く、膾は幾ら細く切ったものでも良い。飯の味が変わったもの、腐った魚や肉、色の変わったもの、臭いのひどいもの、煮方の良くないもの、季節はずれのもの、切り方が不揃いのもの、付け汁が合わないものなどは食べない。肉は多くても良いが、主食の量を超えてはいけない。酒に制限はないが、乱れるまで呑んではいけない。飲み屋で酒を飲んだり、市販の乾し肉などは食べない。添え物のショウガは捨てずに食べるが、食べ過ぎない。(論語、郷党)

○何か祝い事があるとき以外、諸侯は牛を、大夫は羊をそして士は犬や豚を料理に出すために殺したりはしない。これは家畜を大切にするための措置である。君子は料理作りに携わることはしない。当然生き物を自分の手で殺したりすることはない。(礼記、玉藻篇)

○そもそも豚を飼い酒を造るのはこれらを用いて祭儀や宴礼を行うためで、勿論わざわざ災いを起こそうとしているのではない。だが訴訟事が一向に収まらず、ますます増えてきているのは酒の弊害によることが多い。そこで先王は之を防ぐために、飲酒に関する作法を定めたのである。すなわち、一杯の杯のやりとりに主客が互いに百拝することにして時間を掛けるようにし、一日中呑んでもさほど酔わないように工夫して酒礼を定めたのである。之が先王の酒によるトラブルを防ぐ方策で、こうして人々の楽しみである飲酒から災いを遠ざけたのである。(礼記、楽記篇)

○飲食にうつつを抜かしている者は、人々から軽蔑される。飲食は人間がその思いを達成するための肉体的環境を整えるためのものに過ぎず、之に心が捕らわれすぎると、本来の志を失うことにも成りかねない。(孟子、告子上)

○以上、飲食の心得に関する史料である。云わんとする処を一言で言えば、飲食もその節度を守らねば、敬身の志しも失われると云うことである。

◎ここで説く趣意は、宋儒で唱える居敬(内的修養法として、心を専一にして反省を怠らず、常に起居動作に注意すること)の概念を具体的に説明したものである。

つづく

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩⅠ

3.人の道を守る

(3)善行史話(続き)

○魏の人、曹操の子孫の曹爽の従兄弟文叔の妻は同郷の夏侯文寧の娘で、名を令女と云った。夫の文叔が早死にしてしまった。服喪の期間が終わって令女は考えた。自分は歳もまだ若いし子供もいない。このままでは実家のほうから必ず再婚の話が出るはずだと。それを恐れた令女は、髪を切ってその意志のないことを示した。果たして再婚の話が出たので、今度は両耳を切り落として曹爽の処に身を隠してしまった。ところが爽が討たれて、一族皆殺しになってしまった。そこで令女の叔父が朝廷に上申して、令女が曹氏と絶縁することを許して貰い、強制的に令女を実家に引き取ってしまった。この時父の文寧は梁州の役人であったが、娘がまだ若いのに婦道を良く守っているその姿を憐れみ、また曹家は一族亡んで後継者も居なくなったことでもあり、もう義理は果たしたのだからと、再婚話をまた密かに進めた。これを知った令女はため息をつきながらも、今度は自分もその事を考えていたと再婚話を承知したので、家人は一安心して監視をゆるめてしまった。すると令女は密かに寝室に入り、刀で鼻をそぎ落とし、布団をかぶってその様子を見られないようにと臥していた。母が呼んで話をしょうとしたが返事がない。布団を剥ぐと寝床は血の海である。家中の者が駆けつけ、この有様を見てそのむごたらしさに皆涙した。その後ある人が令女に、「人間がこの世に生きているのは、軽い塵が弱々しい草にまとわりついているような儚いものだ。堅苦しく考えることなど何もない。それなのに何であなたはそんなに嫁ぎ先に操を立てて苦しんでいるのか。しかもあなたの夫の家は断絶してしまっている。あなたは誰のために婦道を守っているのだ」と問い糾した。すると令女は、「仁者は相手の盛衰如何によってその節操を曲げないし、義人は相手の存亡如何によってその心を変えることはない。自分は曹氏が全盛の時から、最後まで夫の分叔の妻としての節操を全うしようと思っていた。それなのに曹氏一族が滅亡したからと云って、どうしてその思いを捨て去ることが出来ようか。再婚するなどと云うことは、仁義の心を保たぬ禽獣の為すところであって、自分には到底出来ない」と語った。(魏志)

○唐の鄭義宗の妻、廬氏は経書や歴史書に通じた人で、舅姑に仕えて良く婦道を全うした。或る夜、強盗数人が棒を手に持ち垣根を越えて押し入ってきた。家人は皆逃げて隠れたが、一人姑だけが逃げ遅れて部屋に止まっていた。廬婦人は白刃の下をかいくぐって姑の側に行き助けようとしたが、賊に棒で打たれて半死半生の目に遭ってしまった。賊が去った後、家人が、「一人でよく姑を助けにいったものだ。怖くはなかったのか」と尋ねると廬婦人は、「人が禽獣と異なるのは仁義の道を心得ているからです。近所で急を要する事件が起きたならば、誰でも助けに行くではありませんか。ましてや姑の危機にこれを見捨てておけるでしょうか。もし万が一姑が危害にあったならば、どうして私だけがおめおめと生きておられましょうか」と答えた。(烈女伝)

○唐の奉天県の竇氏の二人の娘は田舎育ちだが、幼いときから志操堅固であった。ある時、盗賊数千人がこの村里を襲う事件が起きた。二人の娘は器量よしで、長女は十九歳、次女は十六歳であった。この時二人は洞窟に隠れたが見つかり、連れ去られてしまった。途中一行が断崖絶壁にさしかかったとき、姉は、「お前達の恥辱受けるくらいならば死んだ方がましだ」と云って崖下に身を投じてしまった。盗賊どもが驚いていると、今度は妹が続いて身を投げ、二人とも足を折り、顔面血だらけになって死んでしまった。盗賊どもは仕方なくこれを見捨てて行ってしまった。このことを知った京兆県の長官、第五がその貞節を守った行為に感動して、時の朝廷に奏上した。詔りが降り、その村里の入り口の門に、二人の貞節を詠った文字を刻ませて顕彰した。さらに竇氏家男子は、以後永久に国の労役や兵役を免除されることになった。(烈女伝)

○漢の県令、繆肜は若くして父を失い、兄弟四人が一緒に暮らしていた。その後それぞれが妻を娶ると、暫くして嫁達が財産を分けて分家したいと云いだし、言い争いが始まった。これを見た肜は怒ると共に深く悲しんで一室に閉じこもり、拳で腿を叩きながら、「私は日頃から身を修め、行いを慎みながら聖人の道を学び、それによってこの国の風俗を改めようと努力してきたが、自分の家さえ治めることが出来ずにいる。何たることか」と自身を責めた。弟らを始め嫁達はこれを見て皆反省し、頭を地に付けて謝罪し、改めて前のように仲睦まじく一緒に暮らしたという。(後漢書)

○北斎の官吏、蘇瓊が南清河地方の長官に任命されて赴任した。その地方に乙善明という百姓が居た。長年その兄弟は田地のことで争い続けていたが解決がつかず、裁判で双方が呼んだ証人の数が百人にも上るほどのもめようであった。そこで新任の瓊が兄弟を呼び出し、「この世で得難いものは兄弟だが、それに比べれば田地などは簡単に求めることが出来る。たとえ争いに勝って田地を得たとしても、兄弟を失うようなことになっては元も子もないではないか」と諭した。これを聞いた兄弟は勿論、証人になった者立ちも涙を流して反省しきりであった。善明兄弟は礼を言い、考え直してみたいと行って退出した。こうして十年も別居して争ってきた兄弟も、目出度く昔のように同居して仲良く暮らすようになった。(北斎書)

○魏の王祥(前出)の異母弟、覧の母は祥に普段から辛く当たっていた。その覧が五・六歳の頃、祥が母にむち打たれる度に、泣きながら祥に抱きついて母に許しを請うていた。成長して十五歳にもなると、始終母を諫めたので祥に対する母のいじめも少なくなった。また母が度々祥に無理な仕事をさせていたが、その都度覧は兄の祥を助けて仕事を済ませていた。また母が祥の妻をこき使っていると、覧の妻が手助けしていた。こんな兄思いの我が子の様子を見て反省し、母も祥らに辛く当たることが無くなった。(晋書)

○東晋の文官、右僕射攸が、攻め込んできた異民族に捕らえられ、その軍勢と共に泗水を渡ることになった。攸は妻子を牛馬に乗せて一度は逃亡することが出来たが、二度目に盗賊に襲われた時にはその牛馬も失い、歩いて逃げるハメになった。自分の子と弟の子、子綏を背負って逃げたが、重すぎて二人とも助けることが出来なくなった。考えあぐねた末攸は妻に、「早世した弟には跡継ぎがこの綏しかいないので、その血統を絶やすことは出来ない。だが我々は生き延びて子供を授かることが出来る。だから今は我が子を捨てて行くしかない。承知してくれ」と言い聞かせた。妻は泣く泣くそれに従った。攸と妻は逃れて命を全うしたが、遂に嗣子を授かることがなかった。世の人々は攸の行為は義理を重んじた結果だとして同情し、「天道も情け知らずというものだ。攸夫婦に子供が出来なかったとは」と噂し合った。その後綏は恩ある攸の為、その喪に服すること三年、実父に対すると同様に手厚く喪に服した。(晋書)

○晋の咸寧年間に伝染病が発生し、皇帝の一族たる庾袞の家でも袞の兄二人が罹って死に、次兄の毗も感染して危篤状態に陥った。伝染病が猛威を振るっていたときなので、感染を恐れて家人は毗を置いて家から離れて暮らしていた。ただ独り袞だけは家に止まり、兄の看病を続けていた。年寄り達は危ないからと云って袞に外に出ることを勧めたが袞は、「私は病気に強い質です」と云って聞かず、しかも病人の兄の側に付きっきりで昼夜を問わず寝ずに看病していた。またその間死んだ兄たちの棺に触れては悲しんでいた。こうして百日ほど後に、やっと伝染病の勢いも収まり、家人が戻ってきた。兄毗の病も癒え、袞も無事であった。これを見た老人達は、「この子は偉いやつだ。人が守れないことを守り、出来ないことを成し遂げた。古語に”木々が紅葉して始めて常緑樹である松柏の緑色のすばらしさが解る”とあるが、始めて伝染病にも罹らない病気に強い人間が居ることを知った」と云って感心した。(晋書)

○魏の楊家では、代々その家風は家族的で、しかも譲り合いの精神に富み、弟たちは長兄の播に父のように仕えていた。弟の椿と津は慎み深く、礼儀正しい性格の持ち主であった。兄弟らは毎日朝から大広間に集まり、終日そこで過ごし、私室に戻ることがなかったほど仲睦まじい一家であった。また美味しいものがあると、一同が揃うまで誰も箸を付けなかった。さらに、大広間に幕を張って休息所を作り、疲れるとそこに寝ころんで休み、外出して帰ってきてもそのままそこに集まって談笑するという有様であった。長兄の播が亡くなってからは、今度は年上の椿に弟の津が子の如く仕えた。他日、椿が酔って帰ってくると、津は抱きかかえて部屋の中に運び込んで寝かせた後、自分はその室外で仮睡しながら様子を覗うといった心の入れようであった。その後椿・津兄弟は六十歳を過ぎてから、共に晋朝の大臣にまで上り詰めた。それでも津は、毎日兄椿のところえご機嫌伺いに出掛け、彼の子や姪・甥達もこれに従って正堂の階段の下で共に挨拶した。この時津は椿から座れと云われなければ侍立したままで居た。また椿が近所に出掛けても、帰宅するまでは食事せず、帰るのを待って一緒に食事し、その時も津自身が匙や箸を椿に手渡しし、味見してから勧め、食べよと云われてから始めて箸を付けるという風であった。津が地方務めであったときに、四季折々の美味しいものが出まわると、上京する使いの者にこれを託して椿のもとに届け、届いたことが確かめられない内はそれを口にすることはなかった。また楊家では、下働きを含めて男女百人ほどが一つ屋根の下に暮らしていたが、皆一つ竈の飯を食べ、人を誹る者もなく、和気藹々として暮らしていた。(魏書)

○隋の中央官庁の長官、牛弘の弟弼は酒好きの上酒乱であった。ある時、弼が酔った勢いで弘の車を引く牛を射殺してしまった。弘が帰宅すると早速妻が、「義弟が酔ってあなたの車の牛を殺しました」と告げた。これを聞いても弘は格別驚くわけでもなく、またいつもの事だと云って意にも介さず、「乾し肉にでもしてをけ」と云っただけで座ってしまった。妻は納得いかず、「牛を殺してしまったのですよ。大変なことではありませんか」というと、硬派、「いま聞いたばかりだからよく解っている」と云って、顔色一つ変えずそのまま書を読み続けた。(隋書)

○唐の功績ある高官、李勣が天子の補佐役となった。姉が病気になったとき、彼は必ず自分で火をおこし、粥を炊いて差し上げていた。ある時自分のひげを焦がしてしまった。これを見た姉が、「召使いも沢山いるというのに、何故お前がそんな怪我をしてまで私の面倒を見るのか」と尋ねた。勣は、「確かに召使いはいますが、今は姉上も年をとり、私もまた老いてきたことでもあり、この先どれだけ姉上のために粥を支度してあげられるか解りません。そう思うと他人には任せられないのです」と答えた。(唐書)

○司馬光は兄伯康と大変仲がよかった。伯康がが八十歳に近づいた頃には、厳父に仕えるように光は兄に仕え、また生まれたばかりの乳飲み子の面倒を見るように心を配った。また食後暫くすると、「お腹はすきませんか」と問い掛けたり、少し寒くなると、「寒くはありませんか」と気遣う事しきりであって。(范太史文集)

○宗代からの旧家と云えば晁氏だけである。この一家の子弟は、司馬光の門人でもあった晁説之の教えをよく守り、礼儀正しい暮らしをしていた。親族が一堂に会して互いに呼び合う場合でも、例えば母方の目上の人には何姓の何番目の叔父とか何番目の兄とか丁寧に呼び、父の姉妹や祖父の姉妹の夫を呼ぶときも必ず何姓の姑の夫、何姓の尊姑の夫という風にして、決してその人を字で呼ぶようなことはしなかった。(字は普通、成人男子が互いに親しく呼び合うときに使っていた)また父やその一族の人の友人の時も、丁寧に必ず何姓の何番目のご長老などと云い、その人を親しげに字で呼ぶようなことはなかった。当今の旧家でこういう礼儀正しい作法を受け継いでいるところはない。

(呂氏童蒙訓)

○宋代の官吏で至孝且つ厳直な包孝粛公が地方長官であったとき、ある者が、「白金百両を私に預けていた人が死んでしまいました。そこでその人の子供にこれは預かりものだと返したが頑として受け取りません。どうかその子供を呼び出してこのお金を受け取るよう説得してください」と申し出た。包孝粛公が願いを聞き入れてその子を呼び出し、金を受け取るよう申し渡したが、その子供は、「亡くなった父が人にお金を預けたという話は聞いておりません」と云って聞き入れない。そしてまた長い間譲り合いが続いた。呂榮公(前出)がこの話を聞いて、「世間では好んで”無好人(ろくな奴はいない)”の三字を使うが、それは自分自身を傷つけるだけだ。古の人は、”人は皆堯・舜軒地を極めることが出来る”と云っているが、この譲り合う二人の行為を見ていれば、自ずとその言の正しさが解るだろう」と云った。

(呂氏童蒙訓)

○漢の萬石君石奮は、官職を退いて隠居していた。それでも用があって宮殿の門前を通らねばならないときには、必ず車から降りて小走りになり、また天子の車に付ける馬に出会うと、必ず車上で手摺りに両手をかけて身をかがめて敬意を表した。子孫で役人になった者が帰郷してご機嫌伺いに来ると、萬石君は必ず朝服に着替えて装束を正してから会い、問い掛けるときも本名では呼ばず役職名を用いた。それだけ朝廷に敬意を表し続けたのである。また子孫が過ちを犯したときには咎めたりせず、それを態度で示すために黙って私室に籠もり、食事も取らずに机の前に座り通して彼らの反省を促した。これを見た彼らは互いに過失を反省し合い、長老を介して謝罪の意を伝えると、始めて萬石君は彼らを許した。自責の大切さを身を以て教え込んだのである。また彼は身内の子孫に対しても礼儀正しく、冠を付けた青年が側にいるときは、くつろいでいるときでも必ず自分も冠を付けて身なりを整え、召使いに対してもにこやかんに接しはするが慎みも忘れなかった。時折天子からの料理の品が届くと、君前で頂くときと同じように、必ずひれ伏して敬礼した後、食するという気の使い方であった。また喪礼を執り行うときには、人並み以上の哀切の情を示した。子孫はこれらを見習って同じように礼節を怠ることなく守り続けた。萬石君の家は孝徳・謹厳で天下に知られていた。斉・魯の儒者達も誠実さに於いて自信は持っていたが、萬石君には到底及ばないことを認めていた。萬石君の長男、建は宮殿の守備隊長、末子の慶は都を治める長官であった。建が年老いて白髪になった頃も、父萬石君は健在であった。建は五日毎の休暇明けには帰宅して、親に挨拶してから近くの小部屋に引き下がり、気づかれぬように召使いを招いて父の様子を尋ね、時には自身父の下着を厠の陰で洗濯し、それをまたそっと召使いに戻して何事もなかったように親に仕えていた。それが習慣となっていたのである。ある時、末子の慶が酔って帰って来たが、村里の外門を車から降りずに入ってきた事がある。これを聞いて萬石君はいつものように部屋に閉じ籠もって食事を絶ってしまった。慶はこれを見て反省し許しを乞うた。父はこれを許さなかったので、兄の建は勿論一族こぞって慶の為に許しを願った。萬石君は、「都の長官ともなれば貴人だから、里に戻れば里中の長老達さえ恐れて近寄らないだろう。偉い都の長官が、車を降りずに平気で礼儀を疎かにするのも当たり前か」と皮肉り、騒がせて済まなかったと云って慶を許した。慶はますます恐縮し、よくその意を覚ってその後は慶は勿論子供らも、里門を通るときには車を下り、小走りで家の中にはいるようになった。(漢書)

○漢の学者、疏廣は皇太子の教育係となっていたが、上申して辞職を願い出た。許されてその功績により、天子から二十斤、皇太子から五十斤の黄金が下賜された。帰郷すると毎日一族・友人・賓客を招いて、宴会を催し楽しんでいた。そして下賜された黄金はまだまだあるだろうと云って、残りを気にする様子もなく相変わらず宴会を開いていた。こうして一年ぐらい経つと、廣の子孫らが心配して、廣が信頼している兄弟の老人に、「私たちは父が健在な内に家の資産の基を築いておきたいと思っているのに、あのように毎日宴会騒ぎで、今の財産はこのままでは底をついてしまいそうです。どうかご老人から父を説得して頂いて、贅沢三昧は止めて今の内に残ったお金で田地や家屋を買うように勧めては貰えませんか」と頼んだ。老人は廣が暇そうにしている時を見計らって、子孫らの考えを伝えた。すると廣は、「私は耄碌して子孫達の行く末のことも考えずに、贅沢三昧をしているわけではない。この家には少ないとはいえ昔から田地や家屋を持っており、努力さえ厭わなければ衣食住に困ることもないし、普通に暮らすだけの財産はある。これ以上財産を殖やすことは子孫を怠惰にするだけだ。大体賢明な人でも、財産が多くなると兎角その立派な志を失いがちだし、また愚人が財産を多く持つとさらに過ちを犯すようになる。それに富というものは衆人の恨みを買う元にもなる。私には子孫らを教導する力はもうないが、そういう間違いを起こさないよう願っている。またこの黄金は、天子が老臣の私の老後を案じて下賜されたものである。それ故、一族で共にその恩恵に浴しながら、楽しい余生を過ごそうとしているのだから、これも大変結構なことではないか」と答えた。(漢書)

○漢代の人、龐公は一度も城中に足を踏み入れなかった。この夫婦は互いに尊敬し合っていて、いつも賓客に接するような態度で相手を大事にしながら暮らしていた。地方長官の劉表が噂を聞いてやってきた。その時龐公は田を耕し、妻はその前で草むしりをしていた。表は田んぼを指さしながら、「先生は耕作に労力を費やして、一向に官職に就こうとなさらない。もっと楽をすることも出来ましょうに、そんなに苦労するのは一体子孫に何を残そうとなさっているのですか」と問うた。龐公は、「世の人々は皆子孫に、”危すなわち危害”をもたらす元となる者を遺しがちだが、私は”安すなわち安寧”をもたらすものを遺したい。遺すものは異なってはいるが、遺すものが無いわけではない」と云ったので、表は龐公に仕官の意志がないことを残念に思いながら嘆息して立ち去った。(後漢書)

○東晋の詩人、陶淵明が彭澤県の長官となった。単身赴任だったので残してきた家族のことを心配して、一人の下僕を子供の処に差し向けて手伝わせることにした。その時添えた手紙の中で淵明は、「お前は日々の身の回りのことをまだ出来ないだろうから、この下僕を下働きに使いなさい。だが彼も人の子なのだから、よくいたわって使いなさい」と書いて、戒めることも忘れなかった。(南史)

○北魏の崔家の兄弟は親孝行で義理堅く、慈愛に満ち、人情の厚い人々である。孝暐ら弟たちは長兄の孝芬によく仕え、恭順の礼を尽くしていた。坐食進退すべて孝芬の命ずるがままに行動した。朝は一番鶏が鳴く頃には起き出し、まず顔色を穏やかに整えることから始めた。また一銭たりともさらに布一尺たりとも私物化せず、吉凶の行事に使うことがあれば、皆が集まって分け合った。その妻達もまた共に親愛しあい、何事も平等に共有するという有様であった。孝芬兄弟は、叔父のの振が亡くなってからは、叔母の李氏に実母のように仕えた。朝夕の身の回りの世話や、出入り時の挨拶、家事全般にわたる相談とその決裁を叔母に仰いだ。旅行に出て土産物があると、それが僅かな場合でも叔母に預け、四季に応じて叔母から分配して貰った。こういう事が二十四年も続いた。(魏書)

○隋の文中子の次男、王凝はいつも慎み深く振る舞っていた。公服を着ていなければ子供達とも会わなかったし、家庭内でも朝廷にいるときと同様に礼儀正しかった。家を治めるには勤(勉)・倹(約)・恭(謙)・温(恕)の四つの教えを守り、家を整えるには冠(礼)・婚(礼)・喪(礼)・祭(礼)の四つの儀礼を守った。聖人の書たる経書及び公服・祭器は自家で供えて他から借りることはなかった。家屋・垣根・家具などは無駄な出費が出ないように堅牢にしていた。門や路地、植木なども整然と整え、少しでも秩序を乱さないように心掛けた。(文中子)

○唐代の名家、張公芸の家では、九代にわたる一族が仲睦まじく同居していた。北斎・隋・唐の三朝、百年間に三度も表彰を受け、その額が門に掲げられていた。唐の麟徳三年に天子高宗が行幸の途上この張家に立ち寄り、公芸を召して一族が仲良く暮らすことが出来ているわけを尋ねた。公芸は紙と筆を貰い受け、”忍”という字を百回ほど書いて、これがその訳ですと云って拝呈した。思うにその意図するところは、”一族が仲睦まじく過ごせないのは、家長ばかりが贅沢するとか、年少者など下の者が礼節を守らないなどが原因で、家族の間に不満がつのり、互いにそれを要求し合い、果ては争い会うことにもなるからである。だから、一族皆々が己の分を弁えて、互いに忍び会うことが出来れば、家庭内の道徳も守られ、仲睦まじく暮らしていくことが出来る”と云うことであろう。(旧唐書)

○唐代の儒者で官人の韓文公が、次のような賢者董生についての詩を書いている。

淮水は桐柏山を源として東に流れ、はるばると千里の間を休む暇もない。

淝水はその近くに水源を持つが千里も流れず、百里ほどで淮水に流れ込む。

淮水と淝水が合流する付近の壽州に安豊なる県あり、唐の貞元年間に賢人

董生なる者移り住み、隠居して義行を為す。壽州の太守、賢人董生を知らず。

為に賢者を朝廷に推挙も出来ず、天子もその名声を知り得ず。俸禄とは縁の

ない貧乏な董生の家を訪れるのは、徴税役の小役人ぐらい。うるさく税を取り

立てて、さらに金銭をむしり取る。

嗚呼何と云う事だろう。董生は朝早くから田を耕し、遅く帰っても経書を読み

ふけり、終日休む暇もない。ある時は山に薪取りに、またある時は河で魚取り、

帰ると父母の喜ぶ料理を作り、ご機嫌伺いにも参上するという忙しさ。暮らし

ぶりは貧しいが、父母はそれを気にもせず、また妻子らも不満を口にすること

がない。

嗚呼何と云う事だろう。董生は孝行者で情の厚い人。なのに世間はその人柄

を知らず。ただ天帝だけは彼をよく見ており、絶えずこの世に瑞祥をもたらして

いる。例えば、彼の家の犬が子犬を生んで餌を探しに出掛けると、どういう訳

か鶏がやってきて、その子犬に餌を与えようとする。鶏は庭のあちこちをつつ

きながら虫や蟻を捕まえて子犬に与え、子犬がそれを嫌がると悲しそうに鳴い

ている。そして辺りをうろうろして立ち去ることもなく、終いには羽で子犬を覆っ

てじっと親犬の帰りを待っている。こういう普段では考えられない珍しい現象が

起きたりしている。

嗚呼何と云う事だろう。董生と肩を並べるような人がこの世にいるだろうか。

世の人々は夫婦でありながら互いに傷つけあったり、また兄弟でありながら敵

のように喧嘩し合ったりと、醜い争いをしている。さらには仕官して高給を取り

ながら、父母に金銭の心配を掛けたりしている。一体どういう了見なのだろう

か。董生は貧乏だが父母に金銭の心配を掛けないし、妻子をも満足させてい

る。まるで雲泥の差ではないか。

嗚呼何と云う事だろう。董生の様な賢者が世間から見捨てられているとは。

(韓文)

○唐の河東地方の長官、柳公綽の家は、当時の高官の中でも最も家憲の厳しいことで有名であった。彼は居室の外に書斎を持っていたので、朝廷に出仕しない日には毎朝その書斎に行くことにしていた。すると書斎の前には子息の仲郢ら子供達が正装して待っており、朝の挨拶をするのが習わしであった。公綽はこの書斎で家庭内の決済や客との面会などの仕事をこなし、弟公権や大勢いる従兄弟らと二度の食事を一緒にするなどして過ごすことが日課となっていた。夜になると子弟に経書を持ってこさせ、自身一読した後、官吏の心得や家を治める道について子弟らに講義し。また文章を論じあったり、琴を演奏させたりして過ごし、午後八時を過ぎてから寝室に戻るという風であった。書斎を出るときには、また子弟らが一列に並んでお休みの挨拶をする。このように厳格な作法が二十余年間一日たりとも変わることなく行われた。公綽の家では、飢饉の年には子供達に肉を食べさせず、粗食に甘んじさせた。その時には公綽が、「昔、父が丹州の長官であったとき、側に付いていた我々兄弟はまだ学業が未熟だと云って、肉は食べさせて貰えなかった。その自分のことが忘れられない」と云って子供らを納得させた。伯母・叔母や姪で親を失ったり、寡婦になった者があれば、疎遠の者であっても必ず婿を選んで嫁がせてやった。その時には、即製の木彫りの化粧箱とか、絞り染めの絹の着物などを整え、支度にとまどっていては嫁入りの時機を失ってしまうと云って面倒を見てやった。公綽が没して子供の仲郢の代になっても、その家風は代わらず厳格で、仲郢は叔父公権には父に対したと同じように仕えて礼儀を守った。大病でもなければ仲郢は、正装せずには叔父に会うことはなかった。仲郢は地方長官などを歴任してからも、大通りで叔父に出会うと必ず馬から下り、笏を正してこれを迎え、叔父が通り過ぎてからまた馬に乗るという礼儀正しさであった。また叔父が日暮れて帰ってくると、仲郢は必ず正装してこれを出迎えた。叔父はそれほどしなくてもよいと断ったが、仲郢はその風習を変えることはなかった。公綽の妻韓氏は宰相韓休の曾孫に当たる。韓家の家風も厳格で、しかも静淑にして倹約を旨とし、他の高官らの家の模範となるものであった。韓氏が柳氏に嫁いで三年、その間年長者も年少者も、大口をあけて笑う者は一人としていなかった。また常に質素な絹布の服を着て、派手な衣装を身につける者は居なかった。韓氏が里帰りするときでも、大官婦人用の派手な輿には乗らず、竹かごに乗ってわずか二人の腰元を従えるという倹約ぶりであった。韓氏はいつも苦参・黄連・熊膽を粉末にしてそれを丸薬にしておき、子供達が遅くまで勉学に励んで疲れると、それを呑ませて疲労回復に役立てていた。(温公家範)

○後唐時代の江州の陳氏の一族は、七百人に上る。彼らは毎回広い座席を設けて、長幼の順に従って席に着き、一緒に食事を取っていた。それを見習ったのか、飼っている百匹ほどの犬たちも、一つの囲いの中に集まって食べるという風であった。またその時も、一匹でも欠けていると、みんな食わずに待つという有様であった。(五代史)

○司馬光が語った話である。すなわち、「当代の朝廷に仕える高官の中で、先人の定めた法度をよく守り、しかも永らく守り続けているのは建国時の宰相、李の家だけである。その子孫は数代二百余人が同居し、助け合って暮らしている。その田園・邸宅から得られる収入や、仕官している者の俸禄など全て一度李氏の倉に収めさせ、各家族には人数に応じた分を毎日支給し、結婚や葬式の費用などもその額をきちんと定めていた。またこれらの仕事も、各子弟に分担させて公平を期すように考えられていた。これらの法度は、李の子の翰林博士であった宗諤が定めた物である」と。

(温公家範)

○以上、人の道の大切さを世に示す実話集である。

つづく

故智「小学」に学ぶ ⅩⅩ

http://homepage2.nifty.com/tokugitannka-ronngo/

3.人の道を守る

(3)善行史話(明倫を實す)

○漢代、山東臨淄の人、江革は若くして父を失い、母と二人きりで暮らしていた。当時天下は乱れて内戦状態が続き、盗賊があちこちに出没していた。革は兵難から逃れるために母を背負って険しい山道に分け入り、食糧となる草木の実を求めながら苦労しつつも何とか母を養っていた。途中度々盗賊に遭遇した。ある時は革を連れ去ろうとしたが、革は涙を流しながら養わねばならぬ母のあることを告げ、誠意を込めて嘆願したので盗賊も同情して連れ去ることを止めた。またある時は同情した盗賊が感動の余り、兵難を避ける方角を示したこともあった。こうして賊難・兵難から革親子は逃れることが出来たのである。時は変わって、革親子が江蘇の下邳と云う所にいた頃、相変わらず困窮していた。そこで革自身は着る物も着ない裸同然の姿で働きながら、給金を得て母を養っていた。そんな貧乏暮らしの中でも、母だけには何不自由なく暮らせるよう孝養を尽くし続けたのである。(後漢書)

○漢代、汝南の人、薛包はは好学篤行の人である。父が後妻を娶ってから包を憎みだし、財産を分け与えて家から追い出そうとした。ところが包は、日夜泣き叫んで出て行かない。そこで怒った父は包を殴ったり蹴ったりし出したので、やむなく包は家の外に掘っ立て小屋を建てて移り住んだが、毎朝日課としていた母屋の掃除は欠かさなかった。父はそれでも怒ってもっと遠くに行けと包を追い払った。そこで今度は村の入り口の門のところに小屋を建てて暮らしていたが、毎朝の父母えのご機嫌伺いだけは欠かさなかった。こうして一年経つと包の孝心も伝わり、父母も後悔して包を呼び戻した。その後父母が死んでその喪に服したときには、過去の恨みは一切忘れて哀悼の限りを尽くした。 彼の代になって弟の子供が、財産を別けて貰って独立したいと言い出した。包が止めたが聞かない。仕方なく財産を半分分け与える事にした。そしてを別けるときに、「年長の者は私に長い間仕えてきたことだし、お前には使いづらかろう」と云って役立ちそうな若いを分け与えた。また田地や家屋を別けるときに、「小さいときから慣れ親しんできた物に愛着がある」と云って、荒れて粗悪なほうを自分が取った。さらに調度を分けるときに、「普段使っているものだし、身体になじんでいるから」と云って、欠けていたり旧くなったりしている物を自分が取った。無欲この上なしと云った様子で、弟の子供のことを気遣うこと頻りであった。その後この子供が度々財産をなくして困窮することがあったが、その度に包は支援の手をさしのべて救済したという。(後漢書)

○魏・晋代の高官、山東臨沂の人、王祥は生来至孝の人であった。彼は早くに母を亡くして継母に育てられたが、この継母の朱氏が薄情な人で、王祥のことを有ること無いこと父に告げ口していた。その為に父にも疎んじられ、牛の糞掃除など汚い仕事をさせられていた。しかし祥は之を恨むでもなく、慎み深く誠意を以て父母に仕えていた。父母が病気になると、服も脱がずに寝ないでそばに付き添って面倒を見、煎じ薬も自ら調合して飲ませるといった具合で、子としての務めを良く果たした。また厳寒の頃、この継母が魚を食べたいと言い出した事があった。池には氷が張っているといった状況である。そこで祥は魚を捕るために裸になって、氷を割って池に飛び込もうとした。すると氷が溶け、しかも二匹の鯉が飛び出してきた。そこで之を持ち帰って継母に供した。また継母が焼き鳥を食べたいと言い出したことがあった。すると今度も、彼の部屋に数十羽の雀が飛び込んできた。そこですぐに焼き鳥にして継母に供した。これを見た村人達は、「之は天が祥の孝徳心に感応したのだ」と云って驚いた。さらにこんな話がある。花梨の樹に実がなり、これを見た継母が祥に、実が落ちないように良く見張れと命じたことがあった。すると祥は、風雨の度にその樹を抱いて実が落ちないように泣きながら見守った。このように祥の純真無垢な孝心には誠に頭の下がるものがある。(晋書)

○魏の学者、王裒の父儀は魏の将軍司馬昭の参謀をしていた。ある時呉軍に大敗を喫したことがあったが、その時将軍が、「敗戦の責任は誰にあるのか」と全軍に問い掛けた。儀がこれに答えて、「それは当然将軍にある」と云った。これを聞いて将軍は、「参謀は吾だけに責めを負わせようとしている」と云って儀を斬首してしまった。これを見た裒は嘆き悲しみ、ついには隠居して故郷に帰り、里人に学芸を教えながら中央からの再三の呼び出しにも応ぜず暮らしていた。彼は父の墓のそばに小屋を建てて住みながら墓守をし、朝夕墓の前に跪いて拝礼し、傍らの柏の木に抱きつきながら悲しんで泣き叫んだので、その涙で樹がぬれて涸れてしまった。彼は詩経、小雅谷風之休を読んでいて、蓼莪篇にある”哀哀たり父母、吾を生みて苦労せり”の処に来ると幾度も読み返しては涙を流す有様であった。これを見た門人達は、裒先生の気持ちを察して蓼莪篇を読まないようにした。裒の家は貧しく、自ら畑仕事をしては細々と自給自足して家族を養っていた。これを見て密かに支援しようとする者が居たが、裒は断り質素な暮らしを続けた。将軍司馬昭が天子になっても裒の恨みは消えず、一生涯天子えの敬意を示さず、またその招きにも応ずることなく臣事しない意志を示し続けた。(晋書)

○晋代の西河の人、王延は孝行者で、親の顔色を見ただけでその気持ちを察し、満足行くように対応した。夏は寝苦しかろうと枕元で絶えず団扇で風を送り続け、冬には自分の体温で暖めた着物を着せるという気の使いようであった。また厳寒時には貧乏で自分は着る物もないのに、親には滋養のある食べ物を欠かさなかった。(晋書)

○先にも出た「柳氏家訓」の著者、柳玭の言葉である。すなわち、「代々宰相を出してきた崔山南の家は、兄弟子孫らその一族の繁栄は素晴らしく、郷里の中でもこれに匹敵する家は見当たらない。山南の曾祖母は高齢で歯がないものだから食事するのも不自由であった。彼の祖母はこの曾祖母によく孝養を尽くし、毎朝早くから身支度して祖母の居る堂に上り、丁重に挨拶した上で乳など栄養のある流動食を準備して供していた。そのお蔭で曾祖母は健康を保つことが出来た。そのうちに曾祖母の病が重くなり、一族がその枕元に集まると曾祖母が、”嫁の恩には報いきれないものがある。願わくばこの嫁の子や孫も皆、嫁のように孝敬の心を持って貰いたい”と云った。このように一族こぞって孝敬の念を持っていたからこそ崔一門が栄えたのも頷けるというものだ」と。(柳氏家訓)

○南斉の官人で好学至孝の人、庾黔婁が長官となって地方に赴任した。着任して十日も立たないうちに、故郷に残した父が病気になってしまった。それを知らぬ黔婁が急に胸騒ぎを覚えて全身汗びっしょりになってしまった。そこで即日辞職して帰郷した。家人は突然の帰郷に驚いた。この時父が病んで二日目だったが、診察した医者が、「病状を確かめるには便を舐めてその甘苦を確かめる必要がある」と云った。そこで黔婁は父が下痢するのを待って、これを舐めて確かめたところ甘かったので心配が増すばかりで、毎夕額を地に付けて北極星を拝みながら、自分を父の身代わりにしてくれと祈り続けた。(南史)

○宋代の地方長官で至孝の人として名高い何子平が、母が亡くなったので辞職して帰郷してきた。ところが彼は食事ものどを通らず痩せるばかりで、喪礼としては度を超す嘆きようであった。しかも泣き叫んでは身をよじり、ついには気絶してまた息を吹き返すという有様であった。この年は飢饉と戦乱が続き、子平は母を八年もの間埋葬することが出来なかった。その為もあって彼は昼夜を分かたず号泣し、あたかも母が今亡くなったかのように嘆き悲しみながら暮らしていた。そして冬は綿入れを着る出もなく、夏は涼むでもなく悲しみ続ける毎日を送っていた。食事は米一合を粥にして食べるだけでおかずはとらず、住まいの屋根には穴が開いて風が吹き込み、直射日光が差し込むという有様である。そこで兄の子が見過ごすことも出来ず修理しようとしたが子平はこれを断り、「母の埋葬も出来ず、私の思いはまだ果たされていない。こんな天下の大罪人が自分のために屋根の修理をするなどとは以ての外だ」と云った。その後新しい地方長官が赴任してきて、子平のこの様子にいたく感心して同情し、彼のために母の墓を作ってやり、これでやっと子平も母を埋葬することが出来た。(南史)

○宋代の官人、朱寿昌は至孝の人である。彼が七歳の時、当時地方長官であった父が、側妾であった寿昌の生母を離別して民間人の処に嫁がせてしまった。母子が離ればなれになってから五十年、官人となった寿昌は母を求めて四方八方捜し歩いた。その間贅沢なお酒や肉類の料理を断ち、人に母のことを尋ねる度に涙を流していた。六十歳近くなって知事の職を捨て、家人とも別れて、母を訪ね当てるまでは帰郷しまいと心に誓って旅に出た。探し歩くこと十余年、やっと母に巡り会うことが出来た。このことを知った雍州の長官が天子に報告したので、寿昌は再び副職を許され、こうして彼の徳孝が世に知られることになった。しかし彼は母と同居するために地方長官の地位を捨て、監督官となり、異父弟妹も迎えて一緒に暮らすことになった。数年にして母が亡くなると、悲しみの余り泣き暮らしてついには目が見えなくなるほどであった。しかし異父弟妹の養育には心を砕き、土地や家屋を買い与えて大切に養育した。一方で父方の親族についても恩恵を施すことを忘れず、異母姉妹の子供二人を嫁に出してやったり、貧乏な親族十数人の葬式を出してやったりした。誠に彼は根っからの情に厚い人であった。(宋史)

○伊川先生の家では葬儀に仏式を用いなかった。洛陽の都では、数は少ないが同じように仏式を用いない家があった。(二程遺書)

○漢代の官人、霍光は宮中に仕えること二十余年、慎み深く慎重に行動して、一度も過ちを犯すことがなかった。その性格は沈着冷静にして博識、気配りにも長け、門番が確かめたところによると、門の出入りの時の降りる場所が一寸も違わなかったという。(漢書)

○漢代、道家思想に傾注していた汲黯が景帝の代に、太子付きの官職に就いた。ところが彼が余りにも厳格なので人々に煙たがられていた。太子が武帝となると黯も昇官したが、度々うるさく諫言するので地方に飛ばされてしまった。当時皇太后の弟君が宰相だったが尊大な人で、大臣が拝謁に来ても礼を返さないほど傲慢であった。だが黯だけは負けてはおらず、拝謁しても拱手の礼をするだけであった。ある時、武帝が文官の儒者を招いて意見を聞いたことがあった。その後で大臣らを前にして、「余はかくかくしかじかのことをしようと思う」と云った。これを聞いた黯は早速発言して、「陛下は内心欲張りなのにちっともそんな素振りを見せずに、今度は儒者の云う仁義とやらに基づく政策をしようとおっしゃる。そんなことでは上古聖王らが行った政治を真似することなど出来ますまい」と進言した。武帝は顔色を変えるほど怒って朝議を止めてしまった。列席の高官達は黯の無事を心配したが、武帝は後で、「汲黯は全く手に負えない頑固者だ」と云っただけで特にお咎めはなかった。群臣の中には黯の無礼を咎める者もあったが、黯は、「天子には大勢の高官や補佐役が付いている。その役目を果たさずに天子の意におもねり、不義に陥れるようなことがあってはならない。たとえ自分の身が可愛いからと云って、諫言の責務を怠ったり、朝廷の不名誉を招くようなことがあってはならないのだ」と反論した。黯は多病の持ち主でしばしば病み、それが長くなると黯の申し出に武帝は度々休暇を賜っていた。その内にとうとう治すことが出来なくなってしまった。そこで今度は友人が代わって休暇を願い出た。すると武帝は、「お前は汲黯がどんな人間なのか知っているのか」と問うてきた。そこで友人は、「黯は登用すれば人に勝るところはないが、年少の君主を補佐して王業を守るという点では戦国時代の勇者孟賁や周代の勇士夏育が出てきても彼の志を曲げさせることは出来ないほどの忠臣です」と答えた。武帝もうなずいて、「その通りだ。古は”社稷の臣”すなわち国家の安危存亡の任を担う立派な家臣が居た。汲黯はそういう忠臣なのだ」と語った。こういったことから汲黯は武帝から他の誰よりも大事にされていた。例えば、大将軍の衛青が宮中に出仕したときに、武帝が厠で用を足しながら謁見したことがあるし、宰相の公孫弘が謁見するときでも、時々慣例を無視して冠を付けなかったりしたこともあるが、汲黯が謁見するときには、そんな無礼なことはしなかった。またある時たまたま冠を付けていなかったので、汲黯が謁見に来たことを知って帳の中に隠れ、側の者に用件を取り次がせて裁決したこともある。このように汲黯に対しては、敬意を持って礼遇したのである。(史記)

○北魏の太武帝の寵臣に翟黒子という補佐役が居た。幷州と云うところに使いした時に、布帛二千反を賄賂に取っていたことが露見した。そこで黒子は文官であった高允に、「主上に問われたら本当のことを云った方が良いか、それとも隠し通した方が良いか」と相談した。允は、「あなたは国家の中枢にあってしかも太武帝の寵臣でもあるのだから、事実を申し述べれば罪があっても許されるかもしれない。嘘偽りを云って罪を重ねるべきではない」と忠告した。一方、別の文官の崔鑒や公孫質らに相談してみると、「いや事実を述べたりするとどんなお咎めを受けるか解らない。ここは隠し通した方が良い」と云われる。迷った末に黒子は允に、「君の云うことは人を死地に追い込むようなものだ」と恨み言を言った。そして帝に謁見して事実を隠して釈明した。帝はその嘘を見抜いて怒り、黒子を死罪にした。話変わって太武帝は、経史に通じている高允に、太子に経書を講義するように命じた。その後文官の崔浩が責任者となって行われた北魏の史書の扱いについて帝の怒りを買う事件が起き、関係者一同が逮捕されたが、その中に高允も居た。允を師と仰いでいた太子は、これを見て允に、「これからすぐに帝に謁見しなさい。私は師を救いたい。帝が何か尋ねたら、私の云うように答えなさい」と語った。まず太子が帝に謁見して、「高允は注意深く何事にも慎重な心の持ち主であり、その上地位も低い。今度のことは崔浩の指示に従ったに過ぎません。どうか死罪だけはお許し下さい」と訴えた。帝は允を呼び出して、「国書は全て崔浩が作ったのか」と詰問した。允は、「いえ、私も参画しました。しかし浩は全体を総括しただけで、実際に記述した分は私のほうが多いのです。」と答えた。それを聞いた帝は、「それならば允の罪のほうが浩より重い。死罪は免れない」と怒った。太子は畏れて、「帝の威光の前に小臣の允は、取り乱して心にもないことを云っているのです。先に問い糾したときには、浩が大部分の著作をしたと云っておりました」と説明した。帝はまた允に、「本当に太子の云う通りか」と問う。允は、「私の罪は一族万死に当たるほどの重罪です。本当に嘘偽りはありません。太子は私が長らく侍講の職にあったものですから、私を哀れんで命乞いをなさっているのです。この件については全く太子から御下問もなく、私も言上したことはありません。今も全く自分を失ったりなどしておりません」と答える。帝はふり返って太子に、「允は誠に正直者だ。こんな事は人の情として出来ることではないが、允は見事にこれをやってのけた。死に直面しても己の言辞を変えないその心こそ信であり、臣下として主君を欺かないその心根は貞と云うもの。これに免じて特にその罪を許し、またその徳行を世に示したい」語りかけ、結局允は罪を免れることが出来た。その後太子は、「私は師を死罪から免れさせようとしたのに、師は何で私の云うようにしなかったのか」と允に問い糾した。允は、「私は本当に浩と一緒に国史の編纂に携わったのです。だからそれに関する責任も名誉も、道義上同じように担わなければなりません。誠に太子のお蔭で命拾いすることが出来ましたが、偽ってまでして死罪を免れたくはありません」と答えた。太子ははたと膝を打って、感銘しきりであった。允は退出後、「私が太子の云うとおりにしなかったのは、崔黒子を裏切りたくなかったからだ」と人に語ったという。(魏書)

○宋代の学者、李君行先生が子弟らと都え行く途中で、弟子の一人が先行させて欲しいと願い出た。君行がその訳を聞くと弟子は、「科挙の試験も近いので今の内に都の戸籍を取って準備しておきたいのです」と答えた。君行はこれを聞いて、「試験の直前に戸籍を変えることは詐欺みたいなものだ。それでは君主に仕えることを望みながら、その第一歩から主君を騙すことになる。それは許されることではない。次の試験が数年先であろうと待つべきである。先行するなど以ての外だ」と諭した。(呂氏童蒙訓)

○唐代の高官にもなった崔玄暐の母が、「従兄弟の屯田部隊長、辛馭に会った時のことだが、官吏になった息子のことを他人が”貧乏で暮らしにも困っているようだ”というのを聞くと安心するが、”裕福な暮らしぶりで贅沢しているようだ”と聞くと反って不安になると云っていた。誠に道理にかなっている」と云って玄暐を戒めた。さらに、「近頃親族の中で役人になった者が、その父母に金銭や物品を贈り物にしている処を見ていると、親たちはただただ喜んで居るだけで、その出所を一向に気にする様子がない。それが給料から工面したものならば問題はないが、不正な収入から出たものならば泥棒の上前をはねたことになる。たとえ咎められることがなかったとしても、内心忸怩たるものがある筈だ」と語り続けた。玄暐はこの母の訓戒を良く守り役職を全うしたので、人々は彼を清廉にして謹直の人と称した。(唐書)

○魏の学官、劉器之が進士になったとき、同僚の二人と参政の張観のところに挨拶に行った。三人が一斉に起ち上がって挨拶したあと、官吏としての心得について教えを請うた。張観が、「私は官吏になったときから、常に勤・謹・和・緩の四字を念頭に置いて身を処してきた」と語り出すと、話が終わらないうちに三人の内の年少の者が、「前の三つは解りますが、最後の緩の意味が解りません」と口を挟んだ。張観はきつい顔になり、語気を強めて、「悪賢く立ち回って仕事もほどほどにせよと云っているのではない。世の中のことは往々にして急ぎ過ぎて失敗することがある。それを戒めたまでのことだ」と叱った。(呂氏雑録)

○伊川先生の言葉である。すなわち、「宋代の学者、胡安定の門人達は、常々古の教訓を見習い、人々を愛することに注意を注いでいた。だから政治に参画するようになっても、十分その能力を発揮することが出来たのだ」と。(二程語録)

○童蒙訓の作者、呂本中の祖父、呂榮公は、若い頃から仕官のために他人の推薦を求めることはなかった。その子の舜従も父に似てまじめな性格で、地方の官吏として働いていた。或る人が余りに彼が地味なので、少しは人に知られるような努力をしたら、と非難した。すると舜従は、「自分の職務をこなすだけで精一杯で、他のことに手を出す余裕などない。こうしてこそ知識を深めることが出来るのだ」と語ったという。(呂氏童蒙訓)

○漢代の親孝行な嫁として知られた陳孝婦は十六歳で嫁に行った。彼女に子供が出来ないうちに、夫が防人として旅立つことになった。夫は旅立つに当たって孝婦に、「自分は生きて帰れるかどうか解らない。幸い母は健在だが他に兄弟もなく、その世話をする者が居ない。私が帰らないときにはどうか母の面倒を見て貰いたい」と頼んだ。孝婦は、「勿論そうします。どうぞお気使い無く務めを果たしてきてください」と答えた。不運にもその通りになってしまい、夫は帰らぬ人となった。孝婦は約束通り以前にも増して姑に孝養を尽くし、麻糸を紡いだり絹織物を織ったりして生計を立て、最後まで再婚することはなかった。喪に服すること三年、彼女の親がその行く末を心配して、実家に引き取り再婚させようとした。その時孝婦は、「夫が出征するとき後事を託され、私もこれを快く承諾した。その約束はまだ果たしておらず、一度約束したことを最後までやり遂げることが出来ないようでは世間に顔向けできないではないか」と云って、自殺しようとした。父母はその剣幕に恐れをなして、再婚の話を止めてしまった。そうして孝婦が姑の面倒を見ること二十八年、姑は八十歳余りで天寿を全うすることが出来た。孝婦は全財産を売って葬儀の費用に充て、最後まで祭祀を守り通した。この美談を地方長官が天子に報告すると、天子はいたく感激し、褒美として黄金を与えた上、一生の暮らしを保証し、孝婦という称号を与えた。(烈女伝)