遺言好言④

「仁愛(偏愛)行動は古脳(本能)に、兼愛(博愛)行動は新脳(理性)に支配される。心して行動せよ。」

之は私の自戒の言葉の一つである。長年培ってきた理性の働きによって、動物的本能の暴走を止めて”穏やかな一生を確立せよ”との願いである。理性と言う言葉を”道徳”すなわち人として守るべき道理という言葉に代えた方が、古代では通じ易いだろう。

さて、本能や理性について古代中国の人々は、如何なる思考を巡らしていたのだろうか?振り返ってみよう。

紀元前二世紀頃の歴史書、漢の司馬遷が著した<史記>に唐の司馬貞が付加した<三皇本紀>に、三皇(伏義・女媧・神農)の業績が記されているが、三皇共に異形の人物として語られている。則ち、伏義と女媧は蛇身人首、神農は人身牛首として紹介されており、暗に人類進化の過程が示されている。伏義は、八卦・書契・婚姻・狩猟・音楽・庖厨など多岐に亘って理性を発揮して人類発展に寄与したという。女媧は、天下を奪おうとした共工氏(諸侯の一員)が起こした天地の傾きを修復し、神農氏は耕作・医薬・音楽・市場取引・易の高級化(八卦→六十四卦)など多岐に亘って新たに獲得した理性による人類発展に貢献したという。則ち、半獣半人の時代を経て「人の道=道徳」が形作られ、この頃には既に「理性」の働きが人間活動に取り入れられてきたことが察せられる。更に、もっと具体的にこの辺の事情が語られているのが、やはり紀元前二世紀頃の諸子百家の思想を取り入れた<淮南子、兵略訓>に見られる。則ち、「一般の血液・気力則ち生命を維持する身体力を有する生物は、欲求が満たされて居れば睦み合うが、満たされて居ない場合は身に備わった武器(牙・角・爪・蹴爪など)で傷つき合うのが自然の本性であり、人間も同じ事だが身に備わった武器が無いので、効果が甚大な特有の武器を作り出したのだ。人類の理想の時代とされる五帝(黄帝・顓頊・帝嚳・尭・舜)の時代から戦争は止めることは出来なかったのだから、其れより退歩した時代のことは論を待つまでも無かろう。」と。<孫臏兵法、勢備篇>にも同様の主旨の解説が見られる處から推察すると、人間の「理性」に関する認識は可なり普遍的な知識であったらしいことが窺い知れる。こう見てくると、戦国時代には既に[本能と理性]についての葛藤

が早々と問題提起され、「性説」へと発展していったことが窺い知れるのである。

[参考]

<書経、大禹謨>→(夏・殷・周三代の史官の書)

人心惟危、道心惟微。惟精惟一、允執厥中。

人心惟れ危(あや)うく、道心惟れ微なり。惟れ精惟れ一(いつ)、允(まこと)に厥(そ)の

中を執(と)れ。

<古文真宝>→(漢 代~宋 代)

順理則裕、従欲惟危。

理に順えば則ち裕かに、欲に従えば惟れ危うし。

<韓愈、原之五書、Ⅱ.原性>

「性也者,与生俱生也;情也者,接于物而生也。性之品有三,而其所以為性者五;情之品有三,而

其所以為情者七。曰:何也?曰:性之品有上、中、下三。上焉者,善焉而已矣;中焉者,可導而

上下也;下焉者,悪焉而已矣。其所以為性者五:曰仁、曰礼、曰信、曰義、曰智。上焉者之于五

也,主于一而行于四;中焉者之于五也,一不少有焉,則少反焉,其于四也混;下焉者之于五也,

反于一而悖于四。性之于情視其品。情之品有上、中、下三,其所以為情者七:曰喜、曰怒、曰

哀、曰惧、曰愛、曰悪、曰欲。上焉者之于七也,動而處其中;中焉者之于七也,有所甚,有所

亡,然而求合其中者也;下焉者之于七也,亡与甚,直情而行者也。情之于性視其品。」

性なるものは生と俱に生ずるなり。情なるものは物に接して生ずるものなり。性の品に三有り、

而して其の性為る所以のものは五。情の品に三有り、而して其の情為る所以のものは七。曰わ

く、「何ぞや」。性の品に、上・中・下の三有り。上は焉(こ)れ、善焉れ已(の)み。中は焉れ、導

くこと可にして上下す。下は焉れ、悪焉れ而已(のみ)。其の性為る所以のものは五。曰わく

「仁」、曰わく「礼」、曰わく「信」、曰わく「義」、曰わく「智」。上は焉れ之れが五に於け

るや、一に主(しゆ)して四に行わる。中は焉れ之れが五に於けるや、一が少(わずか)に有せず則ち

少に反し、其の四に於けるや混ず。下は焉れ之れが五に於けるや一に反して四に悖る。性は之れ

情に於けるは其の品に視(のつと)る。情の品に上中下の三つ有り。其の情為る所以のものは七、

曰わく「喜」曰わく、「怒」曰わく「哀」、曰わく「懼」、曰わく「愛」、曰わく「悪」、曰わ

く「欲」。上は焉れ之れが七に於けるや、動いて其の中に處る。中は焉れ之れが七に於けるや、

甚だしき所有りて亡き所有り、然り而して其の中に合っせんことを求むるものなり。下は焉れ之

れが七に於けるや、亡きと甚だしく、直情にして行うものなり。情は之れ性に於ける其の品に視

る。

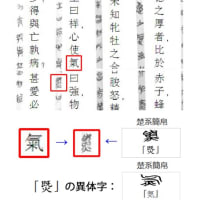

(注1)性の字は、(忄=心)+(生=生まれる)からなり、生まれながらの心を意味する。

(注2)性は心の(本)体であり、情は心の(作)用と捉える。ここには朱子学で説く心の体用論が

既に見られる。未発の性と已発の情である。

(注3)性を三品・五常に、情を三品・七情にわける。

(注4)性の三品説は後漢末の文人荀悦も唱えており、彼は上・下は変わらず、中は努力次第でどう

にでもなると云った。

(注5)<礼記、礼運篇>に、「何謂七情?喜、怒、哀、懼、爱、悪、欲,七者弗

学而能」なる記述がある。

<荀子、性悪篇>

「1 ・・・今人之性,生而有好利焉,順是,故爭奪生而辭讓亡焉、生而有疾惡焉,順是,故殘賊生而

忠信亡焉、生而有耳目之欲,有好聲色焉,順是,故淫亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性,

順人之情,必出於爭奪,合於犯分亂理,而歸於暴。故必將有師法之化,禮義之道,然後出於

辭讓,合於文理,而歸於治。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。」

・・・今人の性は,生まれながらにして利を好むこと有りて,是れに順(した)い,故に爭奪生

じて辭讓は亡び、生まれながらにして疾(ねた)み惡(にく)むこと有りて,是れに順い,

故に殘賊生じて忠信亡び、生まれながらにして耳目の欲有り,聲色を好むこと有り,是れに

順い,故に淫亂生じて禮義文理亡ぶ。然らば則ち人の性に從い,人の情に順えば,必ず爭奪

に出で,犯分亂理に合いて,暴に歸す。故に必將(かなら)ず師法の化と,禮義の道有り,

然る後に辭讓に出でて,文理に合いて,治に歸す。・・・。

<禮記、檀弓下>

「164 子游曰:「・・・有直情而徑行者,戎狄之道也。・・・」

子游曰く:「・・・情を直(なお)くして徑(ただ)ちに行なうこと有る者は,

戎狄の道なり。・・・」

<近思録、卷五・克己類>→程伊川の行動に対する戒めの言葉。

「3・・・《動箴》曰:"哲人知幾,誠之於思。志士厲行,守之於為。順理則裕,從慾惟危。造次克

念,戰兢自持。習與性成,聖賢同歸。"」

・・・「《動箴》に曰く、”・・・理に順えば則ち裕かにして、欲に從えば惟れ危し。造次も克く念

(おも)い、戰兢として自ら持す。習性と成れば、聖賢と歸を同じくす。”」

<春秋左傳、襄公三十一年>

「2 ・・・子産曰,人心之不同,如其面焉,・・・」

・・・子産曰く,人心の同じからざるは,其の面(おもて)の如し,・・・

<尚書、虞書、大禹謨>

「13 ・・・帝曰:人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。・・・」

・・・帝曰く:人心惟れ危うく,道心惟れ微なれば,惟れ精惟れ一(いつ),允(まこと)に

厥の中を執(と)れ。・・・

<史記、三皇本紀>

(伏犠氏)・・・代燧人氏、継天而王。・・・蛇身人首、有聖徳。・・・始畫八卦、以通神明徳、以類萬物

情。・・・。

(女媧氏)・・・蛇身人首、有神聖之徳。・・・以濟冀州。於是地平天成、不改舊物。

女媧氏没、神農氏作。・・・。

(神農氏)・・・母、感神龍而生炎帝則神農氏。人身牛首。・・・始教耕。故號神農氏。

・・・始嘗百草、始有医薬。・・・遂重八卦、為六十四爻。・・・。

<淮南子、兵略訓>

「1 ・・・凡有血氣之蟲,含牙帶角,前爪後距,有角者觸,有齒者噬,有毒者螫,有蹄者蹴、喜而相

戲,怒而相害,天之性也。人有衣食之情,而物弗能足也。故群居雜處,分不均,求不澹,則

爭;爭,則強脅弱,而勇侵怯。人無筋骨之強,爪牙之利,故割革而為甲,鑠鐵而為刃。貪昧饕

餮之人,殘賊天下,萬人掻動,莫寧其所。有聖人勃然而起,乃討強暴,平亂世,夷險除穢,以

濁為清,以危為寧,故不得不中絶。兵之所由來者遠矣!黄帝嘗與炎帝戰矣,顓頊嘗與共工爭

矣。故黄帝戰于涿鹿之野,堯戰于丹水之浦,舜伐有苗,啓攻有扈。自五帝而弗能偃也,又況衰

世乎!」

・凡そ血氣有るの蟲は,牙を含み角を帯び,爪を前にし距(けづめ)を後にし,角の有る者は

觸れ,齒の有る者は噬(か)み,毒の有る者は螫(さ)し,蹄の有る者は蹴り、喜び而して

相い戲れ,怒り而して相い害するは,天の性なり。人は衣食の情有り,而して物足ること能

わざるなり。故に群居(ぐんきょ)雜處(ざっしょ)して,分均しからず,求め澹(た)ら

ざれば,則ち爭う。爭えば,則ち強は弱を脅かし,而して勇は怯を侵す。人には筋骨の強

さ,爪牙(そうが)の利(するど)さ無く,故に皮を割(さ)きて革甲(よろい)を為(つ

く)り,鐵を鑠(とか)して刃を為る。貪昧(たんまい)饕餮(とうてつ)の人,天下を殘

賊(ざんぞく)すれば,萬人騒動して,其の所に寧んじるもの莫し。聖人は勃然として起こ

ること有れば,乃ち強暴を討ち,亂世を平らげ,険を夷(たい)らげ穢(あい)を除き,濁

をもって清と為し,危を以て寧と為し,故に中絶せざるを得ず。兵の由って來たる所の者は

遠し!黄帝は嘗て炎帝と戰い,顓頊は嘗て共工と爭う。故に黄帝は涿鹿の野に戦い,堯は丹

水の浦に戦い,舜は有苗を伐ち,啓は有扈を攻む。五帝自りして偃(ふ)すこと能わざる為

り。又た況や衰世をや!

参考:有血氣之蟲→古時對動物的通稱。

《説文解字》有足謂之蟲,無足謂之豸(ち)。裸蟲=人類。

<竹簡孫子、孫臏兵法、勢備篇>→孫臏は孫武の子孫と言われている。戦国時代の人

孫子曰:「夫銜齒戴角,前蚤後鋸、喜而合,怒而斫,天之道」也,不可止也。故無天兵者自為備

,聖人事也。黄帝作劍,以陣象之。羿作弓弩,以執象之。禹作舟車,以變象之。湯、武作長兵,

以權象之。凡此四者,兵之用也。」

・孫子が曰く:「夫れ歯(きば)を銜(そな)え角を戴き,前には蚤(つめ)を後には鋸(けず

め)を、喜(たの)しくば合(あつ)まり,怒れば斫(あら)そうは,天の道」なりと,止む

べからざるなり。故に天兵(てんぺい)を無(もた)ざる者は自ら備を為すとは ,聖人の事な

り。黄帝は劍(つるぎ)を作り,陣を以て之を象る。羿は弓弩を作り,勢を以て之を象る。禹

は舟や車を作り,變を以て之を象る。湯、武は長兵を作り,權を以て之を象る。凡そ此の四者

は,兵の用なり。

[感想]

[有血氣之蟲]には人類も含まれ、人は身に武器を伴わぬ處から自衛の為に武器を編み出したという。その役を担ったのが聖人だと云うのだから驚く。黄帝然り、禹然り、周王朝の始祖である武王に至っては飛び道具を作り出したと云う。万人が崇拝するとされる聖人が争い事を鎮める為とはいえ、積極的に武器を開発したと記して良いのだろうか?何れにしろ古代中国では、聖王が主催する聖戦は、人の動物的本能から来るマイナス面を是正する[必要悪]として捉えられていたようである。今以て争いが絶えず、戦争が各地で起きていることを見ると、戦争という最も忌むべき行為を無くすことは無理ということなのだろうか? 原爆の恐ろしさが現実のものとならなければ、人は争うことを止めることが出来ないと云うことか?

以上

(令和7/02/01)

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg)

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg)

![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg)

![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg)

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg)

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg)

![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます