遺言好言②

『兼愛交利は天下の治道』 (墨子の言葉)

「兼相愛,交相利,天下之治道也。」<墨子、兼愛中篇>即ち「人々が自他隔て無く愛おしみ、互いに利を与え合う手段こそが、天下を治め得る最良の方法である」と、墨翟は[兼愛思想]を力説する。孔子の主張する[仁愛]を否定し、己を愛するように他者を愛すれば天下の平和は保たれると説き回ったのである。孔子は<論語>の中で、仁について明快な解説はしていない。それどころか、<論語>の中で[子罕言利興命興仁]と記しているほど、孔子は[仁]について語らなかったと云う。その少ない記述の中で、孔子は若き門人の樊遅の問いに対して[樊遅問仁、子曰愛人]と答え、広く若者に対して[汎愛衆而親仁]と呼びかけている。孔子の仁愛思想が「(差)別愛→偏愛」であることを決定付けているのが、孔子の孫である子思が監修したとされる<中庸>にある[仁者人也。親親為大。・・・。親親之殺、・・・、禮所生也。]=[仁とは人なり。親を親しむを大なりと為す。・・・。親を親しむの殺、・・・、禮の生じる所なり。]の一文である。「親を親しむの殺」とは、肉親を信愛する上で、それにも差別があることを指している。族に親しむ場合にも疎遠な人だと親愛は減殺されてしまうと云う訳である。一方墨子は「自分も他人も隔てなく(兼)共に愛す→兼(親)愛」こそが「天下の平和」を齎すと説く。墨子の教えが孔子の教えに近いことは、明白な事実である。孔子が「尭・舜・禹・湯・文・武」を称えたように、墨子も同様に「尭・舜・禹・湯・文・武」を称え、これら聖王・賢主の行動に着目して己の思想の展開を図っている。と指摘したのが、明治の文豪である幸田露伴であつたと云うのだから面白い。墨子の一群は、孟子の活躍した“戦国時代に儒教に匹敵する勢いで一大勢力を誇示したが、秦王朝の出現で忽然とその姿が消えてしまったことは甚だ疑問であると共に、惜しむ處大である。

人間も”動物的本能”が消えて無くならない限り、「兼愛」に基づく世界平和の実現は理想に過ぎないものと為らざるを得ないのであろうか?

[参考]

<墨子、兼愛中篇>

「是故子墨子言曰、今天下之君子、忠實欲天下之富、而悪其貧、欲天下之治、而悪其乱、當兼相愛、交相利。此聖王之法、天下之治道也。不可不務為也。」

「是の故に子墨子の言いて曰く、今、天下の君子、忠實(まこと)に天下の富むを欲し、而して其の貧しきを悪(にく)み、天下の治を欲し、而(しかる)に其の乱るるを悪まば、當に兼(けん)をし相(あい)愛(あい)し、交(こもご)も相(あい)利(り)すべし。此れ聖王の法(のり)、天下の治道なり。務(つと)め為(な)さざる可からず。」

「このような訳で子墨子が語って言われたことには、『今、天下の君子、まことに天下が富むことを願い、そして天下が貧しくなることを憎み、天下が治まることを願い、そして天下が乱れることを憎むのならば、互いに立場を尊重して互いが愛しみ、互いにそれぞれを利するべきである。これは聖王の法であって、天下の統治の道であり、実行しない訳にはいかないのだ。』と。」

<論語、学而>

「12 有子曰、礼之用和為貴、先王之道斯為美。」

有子が曰く、礼の用は和を貴しと為す。先王の道も斯れを美と為す。

有子(孔子の弟子の有若)が云うに、「人々の調和を図ることが禮の最高

の働きであり、古代聖王の行動もそれに準じたのである」と。

<論語、顔淵>

「1 顏淵問仁。子曰:「克己復禮為仁、一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而

由人乎哉?・・・。」

顏淵、仁を問う。子曰く:「己れを克(せ)めて禮に復(かえ)るを仁と為

す。一日己れを克めて禮に復れば、天下は仁に帰す。仁を為すこと己れに由

る。而して人に由らんや?・・・。

「自分に打ち勝って礼に立ち返ろうとすることが仁である。一日自分に打ち勝っ

て礼に立ち返ることをすれば、世の中はその人の人徳に帰伏するであろう。仁

を実践することは自分(の振る舞い)によるのであって、どうして他人に頼る

ものであろうか、いやそうではない。」

「22 樊遅問仁。子曰愛人。・・・。」

樊遅、仁を問う。子曰く人を愛すと。・・・。

<孟子、公孫丑上> 「無惻隠之心、非人也。惻隠之心、仁之端也。」

「惻隠の心無きは、人に非ざるなり。惻隠の心は、仁の端なり。」

<中庸、二十章>→著者は孔子の孫の子思。

20 「・・・仁者人也,親親為大;義者宜也,尊賢為大。親親之殺,尊賢之等,禮所

生也。在下位不獲乎上,民不可得而治矣!故君子不可以不修身;思修身,

不可以不事親;思事親,不可以不知人;思知人,不可以不知天。・・・」

[書き下し文]

「・・・仁は人(じん)なり。親(しん)を親しむを大なりと為す。義は宜(ぎ)な

り。賢を尊ぶを大なりと為す。親を親しむの殺(さい)、賢を尊ぶの等(と

う)は、礼の生ずる所なり。故に君子もって身を修めざるべからず。身を修め

んと思わば、もって親に事えざるべからず。親に事えんと思わば、もって人を

知らざるべからず。人を知らんと思わば、もって天を知らざるべからず。・・・」

<「露伴全集 第十八卷」岩波書店1949(昭和24)年、墨子幸田露伴>

・墨子は周秦の間に於て孔子老子の學派に對峙した鬱然たる一大學派の創始者であ

る。墨子の學の大に一時に勢力のあつたことは孔子系の孟子荀子等が之を駁撃し

てゐるのでも明白で、輕視して置けぬほどに當世に威※(「陷のつくり+炎」、第3

水準1-87-64)を有したればこそ孟子荀子等がこれに對して筆舌を勞したのである。

それのみならず人間の善惡を超越し是非を忘却するやうなことを理想としたかの

如き莊周でさへも墨家に論及し、・・・。

・墨子を孔子と同列のやうに取扱つたのは、早く韓非子の時からで、韓非子顯學篇

に、既に儒墨と併稱して、八儒三墨と其の流派を擧げてゐる。儒の至る所は孔丘

なり、墨の至るところは墨※(「櫂のつくり」、第3水準1-90-32)なり、と韓非子が

言つてゐるのであるが、是の如く墨子を孔子と併べ稱したのは、墨子の道が孔子

の道の如くに天下に顯然としてゐたからでもあるが、一つは又孔子の道が世を救

ひ人を正しうするに在る如く、墨子の道もまた世を救ひ人を正しうするに在つ

て、聖賢を稱揚し、道徳と政治とに兼ね亙つてゐること、相似通ふところがある

からに本づいたのでも有つたらう。・・・

・墨子の教が孔子の教に近いことは、それは他の莊、列、韓非の輩の孔子に遠いの

に比して、大に近く、まことに一脈相通ずるものがあることは爭へない。孔子の

堯舜禹湯文武を稱するが如く、墨子も堯舜禹湯文武を稱し、聖王賢主の民を率ゐ

躬を正しうしたところに準據してゐるのであつて、自分の小さな知識や感情から

一家の言を成し、我より古を成さうとしてゐたのでは無いのである。・・・。

・墨家の思想や主張は實に殆んど甲部に盡きて居ると云つても宜いのである。墨子

の道とするところは孔子の道とするところとは何としても異なつてゐる。然し古

より儒墨といひ、又は孔墨と併べ稱したのは何故であるか、それは淮南子が謂つ

た通り、兩者いづれも先聖の術を脩め古王の道に依つたからで、孔子とは其の執

るところが異なつたとは云へ、墨子も亦孔子と同じく堯舜禹湯文武を稱したので

ある。墨子も亦孔子と同じく詩、書を稱したのである。墨子は、吾嘗つて百國の

春秋を見るといひ、又其の藏書の甚だ多かつたことを本書に記されてゐる。墨子

も實に孔子と同じく古を學び史に據りて、そして所信を立てゝ居るので、我流に

一家の見を立てたのでは無い。但し孔子と異なるに至つたところは、孔子は周の

人として特に周公を尊び、周初の文治を謳歌し、何とかして周初の郁※(二の字

点、1-2-22)乎として文なる哉の代に一世をして引戻らせたい意を有してゐたの

に、墨子は孔子よりも後の世に出で、世は愈※(二の字点、1-2-22)自利自恣の念の

み強くなつて、且又人情は浮薄で、目前主義、享樂主義、虚榮の是認、奢侈の衒

耀、殘虐と騙詐、侵略と劫掠、あらゆる惡徳の日に盛んならんとする時に際會し

たので、中※(二の字点、1-2-22)孔子のやうに手緩い態度や思想や感情を抱いてゐ

ることが出來ず、そこで孔子と同じく古王の道に依り、同じく先聖の術を脩めた

のではあり、同じく道徳の念の強い人ではあつたが、其の實際に施爲せんとする

ところは、おのづから孔子とは色彩をも樣式をも異にするを以て時を救ひ世を濟

ふの法に於て是なりとするに至つたものと見える。孔子は周公が周國の成立つて

國家の機運と人民の精神との將に新しい文化を成就せんとするに適した時代の施

爲にかゝる周初の道徳や教法や禮樂や及び其の精神を、理想の標的として言を立

て教を布かれたと見えるが、墨子は同じ先聖古王の中でも、最も國家危難の時に

當つて非常の勤勞を以て世を治め時を濟つたところの夏王の禹の道法や精神を以

て、此の時代に對するのをば最適と信じたと見える。・・・。

[感想]

儒家の「別愛」・墨家の「兼愛」論争に、明治の文豪“幸田露伴”が登場するとは、大変興味の引く事実である。露伴は、著作の上で必要に迫られて儒家対墨家の思想分析を試みたのだろうか? 彼の諸々の著作を解析してみるのも一興である。

さて、現実に即した「別愛」を説いた孔子の思想と、理想像に即した「兼愛」を主張した墨子の思想の戦いは、時の為政者に前者が受け入れられ、後者は完膚なきまでに退けられてこの世から消えてしまう。これが人間界の現実の姿である。

以上

(令和6年/10/03)

最新の画像[もっと見る]

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

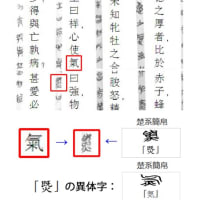

![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg) [气・氣]余論

3年前

[气・氣]余論

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

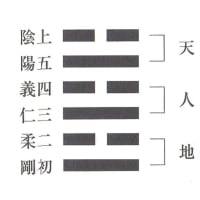

三才思想

4年前

三才思想

4年前

-

![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg) 古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます