中論-Ⅲ

法象(象に法とる)

1夫法象立、所以為君子,法象者、莫先乎正容貌、慎威儀,是故先王之制禮也,為冕服采章以旌之,為珮玉鳴璜以聲之,欲其尊也,欲其莊也,焉可懈慢也?夫容貌者、人之符表也,符表正,故情性治、情性治,故仁義存、仁義存,故盛德著、盛德著,故可以為法象。斯謂之君子矣。君子者、無尺土之封,而萬民尊之、無刑罰之威,而萬民畏之、無羽籥之樂,而萬民樂之、無爵祿之賞,而萬民懷之、其所以致之者一也。故孔子曰:「君子威而不猛,泰而不驕。」《詩》云:「敬爾威儀,惟民之則。」若夫墮其威儀,恍其瞻視,忽其辭令,而望民之則我者,未之有也。莫之則者,則慢之者至矣。小人皆慢也,而致怨乎人!患己之卑而不知其所以然,哀哉!故《書》曰:「惟聖罔念作狂、惟狂克念作聖。」人性之所簡也,存乎幽微、人情之所忽也,存乎孤獨。夫幽微者、顯之原也,孤獨者、見之端也,胡可簡也?胡可忽也?是故君子敬孤獨而慎幽微,雖在隱蔽,鬼神不得見其隙也。《詩》云:「肅肅兔罝,施於中林。」處獨之謂也。

[訳1]

・夫れ法象が立つは、君子と為る所以にして、法象は、容貌を正し威儀を慎むより先なるものは莫く、是の故に先王の禮を制するや、冕服(べんぷく)・采章(さいしょう)を為して以て之れを旌(あらわ)し、珮玉(はいぎょく)・鳴璜(めいこう)を為して以て之れを聲(の)べ、其の尊きを欲し、其の荘(おごそ)かなるを欲するとは、焉んぞ懈慢(けまん)すべけんや?夫れ容貌は、人の符表なり、符表正しければ、故に情性治まり、情性治まれば、故に仁義は存り、仁義存れば、故に盛徳著(あらわ)れ、盛徳著れなば、故に以て法象を為すべし。斯れは之れ君子と謂う。君子は、尺土(せきど)の封無く、而して万民は之れを尊び、刑罰の威無く、而して万民は之れを畏れ、羽籥(うやく)の楽(がく)無く、而して万民は之れを楽しみ、爵禄の賞無く、而して万民は之を懷(した)うは、其れ之れを致す所以の者は一なり。故に孔子が曰わく、「君子は威にして猛からず、泰(ゆたか)にして驕らず」と。<詩>に云う、「爾じ、威儀を敬(つつし)め、惟れ民の則(のり)なり」と。若し夫れ其の威儀を堕とし、其の瞻視(せんし)を恍にし、其の辞令を忽(ゆるが)せにし、而して民の我に則ることを望む者は、未だ之れ有らざるなり。之れに則る者莫ければ、則ち之れを慢(あなど)る者至る。小人皆慢り、而して人に怨みを致す!己の卑しさを患(うれ)いて其の然る所以を知らず、哀しいかな!故に<書>に曰く、「惟れ聖は念(おも)うこと罔(な)ければ狂(くる)おしく作り、惟れ狂おしく念うこと克(よく)すれば聖と作る」と。人性の簡(おろそか)にする所は、幽微に在り、人情の忽せにする所は、孤独に在り。夫れ幽微なる者は、顯(あき)らかなるものの原(もと)なり、孤独なる者は、見(あらわ)れるものの端(はて)なり、胡(なん)ぞ簡にすべけんや?胡ぞ忽せにすべけんや?是の故に君子は孤独を敬んで幽微を慎めば、隱蔽すること在りと雖も、、鬼神も其の隙を見ること得ざるなり。<詩>に云うに、「粛々たる兔罝(としゃ)、中林に施(もうけ)る」と。独りに處(お)るの謂いなり。

・そもそも道徳規範が設けられたのは、君子と為るための目当てを示したもので、それは先ず姿形を正し礼儀作法を守ることから始まり、その為に先王が禮制を整える上で礼服や装飾を定め珮玉・鳴璜などの玉類を整えて、威厳を備えさせ清らかな音で気持ちを落ち着かせる手段を講じさせたものであり、疎かには出来ない處のものである。先ず姿形とは人を見分ける目印のようなもので、その姿形が正しいとそれによってその人の感情や理性も治まり、そうなると仁徳や義理が備わり、高く優れた徳性を発揮することが出来るようになって道徳規範を達成できることになる。こうして君子が生まれることになる。君子は僅かな土地も持たないが、その無欲さを見て万民は反って君子を尊び、また君子は刑罰をちらつかせて脅すことがないが、その寛容さを見て万民は反って畏敬し、さらに君子は華やかな舞楽の才が無いが、その行動を見て万民は反って楽しみ、爵位や俸禄などの名誉はないが、その恬淡さを見て万民は反って親しみを持つが、このように万民が行動するのは一つに掛かって象に法うと云う處にあるのである。そこで孔子が云うには、「君子は威厳を備えて猛進せず、泰然として威張らない」と。<詩経>には、「威儀を敬われて、民は皆これを手本とした」とある。若し威儀を失い見方を誤り言葉遣いを疎かにし、その上で人民を従わせようとしてもそれは無理というもの。従う者が少ないと云うことは、侮る者が増えると云うこと。庶民が皆侮るようになると、人々に怨みを残すことになる。己の人柄の低さを嘆くだけでその理由が自覚できないとは、何と嘆かわしいことだろう!そこで<尚書>には、「いくら聡明な人でもよく考えないで行動すると過ちを犯すし、どんなに頭の悪い人でもよく考えて行動すればすばらしいことが出来る」とある。人の本性で疎かにしがちな處は、奥深くにある見過ごしがちな性格であり、人の感情で忽せにしがちな處は、独りで居る時の情感である。奥深くにある見過ごしがちな性格とは、表に現れる前の本となる性格であり、独りで居る時の情感とは、外に現れる情感の兆しとなるものであり、いずれも疎かにしたり忽せにしたり出来るものではない。だから君子は独りで居る時の感情を大事にし、些細なことも見過ごさない様に注意すれば、たとえ人に知られたくないことがあっても、鬼神だとて乗ずべき機会を見出すことは出来ないものである。<詩経>にも、「確りと張り詰めた兎網を、郊外の林にしつらえる」とあり、物事を進めるに当たっては、確りとした用意が必要だと詠っている。独りで過ごす時の心の持ち様を戒めているのである。

[参考]

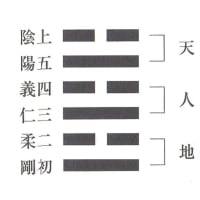

・法象:<易、擊辞上>、“是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时。”

・鳴璜:半璧形の玉器。古代貴族が用いた朝聘、祭祀、喪葬等の禮器。

・羽籥:舞の名。右手に雉の羽を、左手に笛を持って舞う。

・孔子曰:<論語、尭曰>、

子張曰:「何謂五美?」子曰:「君子惠而不費,勞而不怨,欲而不貪,泰而不驕,威而不猛。」

・《詩》云:<詩經、大雅、蕩之什、抑>、

無競維人、四方其訓之。有覺德行、四國順之。

訏謨定命、遠猶辰告。 敬慎威儀、維民之則。

・《書》曰:<尚書、周書、多方>、

惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖。天惟五年須暇之子孫,誕作民主,罔可念聽。天惟求爾多方,大動以威,開厥顧天。惟爾多方罔堪顧之。惟我周王靈承于旅,克堪用德,惟典神天。天惟式教我用休,簡畀殷命,尹爾多方。

・人性:顕在した性格+奥底に潜む幽微な非顕在の性格。

・幽微:幽玄・微妙な神秘的で量り知れないこと。

・人情:表に現れる感情+孤独の内なる感情。

・孤独:独→自分だけの思い。内なる想念。→<大学>・<中庸>に云う慎独に関連。

・《詩》云:<詩經、國風、周南、兔罝>、

肅肅兔罝、施于中林。赳赳武夫、公侯腹心。

確りと張り詰めた兎網を、郊外の林にしつらえる、

たくましく威き男の子は、公侯の腹心。

2又有顛沛而不可亂者,則成王、季路其人也。昔者成王將崩,體被冕服,然後發《顧命》之辭、季路遭亂,結纓而後死白刃之難。夫以崩殂之困、白刃之難,猶不忘敬,況於遊宴乎!故《詩》曰:「就其深矣,方之舟之;就其淺矣,泳之游之。」言必濟也。君子口無戲謔之言,言必有防。身無戲謔之行,行必有檢。故雖妻妾不可得而黷也,雖朋友不可得而狎也。是以不慍怒而德行行於閨門,不諫諭而風聲化乎鄉黨。《傳》稱大人正己而物自正者,蓋此之謂也。以匹夫之居猶然,況得意而行於天下者乎!唐堯之帝允恭克讓而光被四表,成湯不敢怠遑而奄有九域,文王祗畏而造彼區夏。《易》曰:「《觀》盥而不薦。有孚顒若。」言下觀而化也。禍敗之由也,則有媟慢以為階,可無慎乎!昔宋敏碎首於棊局,陳靈被禍於戲言,閻邴造逆於相詬,子公生弒於嘗黿,是故君子居身也謙,在敵也讓,臨下也莊,奉上也敬;四者備而怨咎不作,福祿從之。《詩》云:「靖恭爾位,正直是與。神之聽之,式穀以汝。」故君子之交人也,歡而不媟,和而不同。好而不佞詐,學而不虛行。易親而難媚,多怨而寡非。故無絕交,無畔朋。《書》曰:「慎始而敬終,以不困。」夫禮也者,人之急也,可終身蹈,而不可須臾離也。須臾離,則慆慢之行臻焉;須臾忘,則慆慢之心生焉;況無禮而可以終始乎!

[訳2]

・又た顛沛(てんぱい)するも乱れるべからざる者有り、則ち成王・季路其の人なり。昔者(むかし)成王が将に崩ぜんとするに、體(からだ)は冕服(べんぷく)を被(お)び、然る後に《顧命》の辞を発し、季路は乱に遭い、纓(ひも)を結んで後に白刃の難(わざわい)に死す。夫れ崩殂(ほうそ)の困(くる)しみ、白刃の難を以て、猶お敬(つつし)みを忘れず、況んや遊宴に於いてをや!故に<詩>に曰く、「其の深きに就いては、方(いかだ)し舟し、其の浅きに就いては、泳(もぐ)り游(うか)びたり。」と。必ず濟(わた)ることを言うなり。君子は口に戲謔(ぎぎゃく)の言無く、言には必ず防(そな)え有り。身には戲謔の行(おこな)い無く、行いには必ず検(しま)り有り。故に妻妾と雖も得て黷(けが)すべからず、朋友と雖も得て狎(な)れるべからざるなり。是れを以て慍怒(うんど)せず而して徳行は閨門(けいもん)にて行われ、

諫諭(かんゆ)せずして風聲は郷党に化す。《傳》に、「大人は己を正し而して物自ずから正さる者」と称する者(ひと)は、蓋し此の謂いなり。匹夫の居るを以て猶お然り、況んや得意にして天下に行う者をや!唐尭は允に恭しみ克く讓り而して四表に光被し、成湯は敢えて怠遑(たいこう)せず而して九域を奄有(えんゆう)し、文王は祗畏(しい)し而して彼の區夏を造る。《易》に曰く、「觀は盥(かん)して薦(せん)せず」と。言は下(しも)觀て化するなり。禍敗(かはい)の由なるは、則ち媟慢(せつまん)有り以て階を為し、慎むこと無かるべけんや!昔し宋敏は棊局にて首を砕き、陳靈(ちんれい)は戲言にて禍を被り、閻邴(えんへい)は相詬(そし)りて逆(つみ)を造り、子公は黿(すっぽん)を嘗(な)めて弒(しい)することを生じ、是の故に君子は身居(とどめ)るや謙に、敵在るや譲に、下に臨むや荘に、上奉ずるや敬なり。四者備わり而して怨咎(えんきゅう)作(おこ)らず、福祿は之れに従う。<詩>に云う、「爾の位を靖恭(せいきょう)し、正直(せいちょく)是れ與(くみ)せよ。神の之れを聴けば、穀を式(もっ)て汝に以(あた)えん。」と。故に君子の人に交わるや、歓び而して媟(な)れず、和し而して同ぜず、好み而して佞詐せず、学び而して虛行せず、親を易く而して媚を難くし、怨(とがめ)ること多く而して非(そし)りを寡なくする。故に交わりを絶つこと無く、朋を畔(そむ)くこと無し。<書>に曰く、「始めを慎み而して終わりを敬(つつし)めば、以て困らず」と。夫れ禮なる者は、人の急なり、終身踏むべし、而して須臾(しゅゆ)も離れるべからざるなり。須臾も離れなば、則ち慆慢の行臻(いた)る。須臾も忘れなば、則ち慆慢の心生ず。況んや禮無く而して以て終始するべけんや!

・また危急存亡の場合にも徒に狼狽えない者がおり、則ち成王や子路がその人である。昔し成王は死を目前にして、身を礼服で整えた上で詔勅を述べているし、子路は仕官先の衛で内乱にあって命を落とすが、その際に泰然として身を整え直してから首を切られたという。病の苦しみや、打ち首の恐怖にも負けずに平常心を保ち続けたのだから、遊園では尚更のことだろう!だから<詩経>に、「深い渡しは舟や筏で渡り、浅い渡しは潜ったり浮かんだりして渡る」とある。これは平常心をもって常に物事に当たる大切さを述べているのである。君子は戯れの言葉は言わないし、その言葉には必ず責任を持つ。また戯れの行動はしないし、その行動にも必ず責任を持つ。だから妻妾に対しても侮らないし、友人に対しても節度をもって接する。こうして腹を立てることもなく家庭内でも道徳に叶った行いが見られ、特に諫め諭さずとも村里にまで教化の効果が表れる。<伝記>に、「大人物と言うべき人が居り、彼は自分の身を正すことに努め、其の徳の感化で天下の全てを正してしまう」とある人物が、正にこの事を言っている。身分の低い男でもこのようなことがあるのだから、まして自信満々に世の中に君臨しようとする者にとっては尚更のことである。尭帝は大変慎み深く謙譲の精神に富み、その結果として天下に廣く影響を及ぼし、湯王は懸命に中国全土を治め、文王は身を引き締めて中国全土を治めた。<易経>に、「觀卦とは、祭祀に臨み祭主が手を洗い清めて供物を献上する前の厳粛・敬虔な状態にあり、それを仰ぎ見る者も敬虔な態度を示す」とある。その云わんとする處は、下々は上の言動を見て教化されると云うこと。禍や失敗の原因には

乱れる段階がある、慎重を期すに越したことはない。昔し宋敏は罵倒されて博打の盤をもって主君の宋湣公を殴り殺し、陳靈は戯れ言が原因で禍を被り、閻職(えんしょく)と邴歜(へいしょく)は罵り合ったことが切っ掛けで意気投合して主君を弑逆する罪を負い、子公は食事のことで怨みを抱いて君主を殺したと言うが、その為に君子は身の処し方は謙虚を旨とし、敵に対しても謙譲の気持ちを抱いて対応し、下の者に接する場合には荘重に、上には敬意を以て仕えたものである。この四つのことが備わっていれば怨みを買ったり咎めを受けたりすることもなく、福祿も自然と付いてくるものである。<詩経>にも、「自分の職責を謹んで勤め、正しい道を守れ。神がこれを見ていればきっとお前に福祿を与えることだろう」とある。だから君子が人と接する場合には、歓びはするが馴れ馴れしくはせず、和みはするが雷同せず、親しみはするが諂ったり欺したりせず、学びはするが嘘偽りは行わず、親しみはするが媚びは売らず、咎めがちだがなるべく謗らぬようにする。だからこそ絶交することもなく、友人を裏切ることもない。<書経>にも、「物事を、最初から最後まで気を抜かず、手抜きもせずにやり通せば困ることはない」とあるように。禮節というものは、人にとって急務となるもので、一生身に付けておくべきものであり、少しの間でも忘れてはならないものである。少しでも忘れると怠惰な行動に出がちになる。少しでも忘れることがなければ、怠惰の気持ちは現れないものである。況して禮節を弁えないで一生を過ごすとは何事か!

[参考]

・成王:周朝の第2代の王。武王の子。

・季路:子路のこと。孔門十哲の一人で政事の人。衛の高官にとりたてられたが、反乱で落命した。死の

直前、冠の紐を切られた彼は、「君子は冠を正しくして死ぬものだ」と言って結びなおしたという。

・《顧命》:<尚書、周書、顧命、>、

成王將崩,命召公、畢公率諸侯相康王,作《顧命》。

顧命:1 天子などが臨終の際に発する命令。2 恩情のこもった命令。

・故《詩》曰:<詩經、國風、邶風、谷風>、

就其深矣、方之舟之。就其淺矣、泳之游之。

・《傳》稱:<孟子、盡心上>のことか?

孟子曰:「有事君人者,事是君則為容悅者也。有安社稷臣者,以安社稷為悅者也。有天民者,

達可行於天下而後行之者也。有大人者,正己而物正者也。」「大人なる者有り、己を正しくして物

正しき者(ひと)なり。→大人物と言うべき人が居り、彼は自分の身を正すことに努め、其の徳の

感化で天下の全てを正してしまう。」

・唐堯之帝:陶、次いで唐に封建されたので陶唐氏ともいう。聖天子、尭帝のこと。

・成湯:殷の湯王。

・允恭克讓:<尚書、虞書、尭帝篇>

「曰若稽古帝堯,曰放勳,欽、明、文、思、安安,允恭克讓,光被四表,格于上下。克明俊德,以親

九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,協和萬邦。黎民於變時雍。」

・怠遑:<詩經、商頌、殷武>

「天命降監、下民有嚴。不僭不濫、不敢怠遑。命于下國、封建厥福。」

・九域:<漢書、律曆志下>

太昊帝易曰:「炮犧氏之王天下也。」言炮犧繼天而王,為百王先,首德始於木,故為帝太昊。作罔

罟以田漁,取犧牲,故天下號曰炮犧氏。祭典曰:「共工氏伯九域。」言雖有水德,在火木之間,非

其序也。任知刑以彊,故伯而不王。秦以水德,在周、漢木火之間。周人俣其行序,故易不載。

・奄有:<書経、大禹謨>

益曰:「都,帝德廣運,乃聖乃神,乃武乃文。皇天眷命,奄有四海為天下君。」

・區夏:<書經、康誥>

「用肇造我區夏,越我一二邦以修。」

華夏(中国人が自国を誇って云う言葉。文化の開けた大きな国の意。夏=大)

・《易》曰:<周易、易經、觀卦>

「《觀》盥而不薦。有孚顒若。」→「觀は盥(かん)して薦せず。孚(まこと)有りて顒若(ぎょうじゃく)た

り」

觀卦とは、祭祀に臨み祭主が手を洗い清めて供物を献上する前の厳粛・敬虔な状態にあり、それ

を仰ぎ見る者も敬虔な態度を示している様子を表す。

・宋敏:宋の第十七代閔公に仕えた武将、南宮萬(なんきゅうばん)のことらしい。馬鹿力の持ち主だった

らしく、閔公に侮辱されて主君を基盤で殴り殺したという。数々の逸話を残している。

・陳靈:<左傳、宣公十年>

陳靈は春秋時代の陳の第十九代君主。姓は媯、霊公と陳の大夫孔寧と儀行父は夏姫と姦通し、

大夫の泄冶がその淫奔を諫めた。孔寧らが泄冶の殺害を計画し、霊公がこれを黙認したためその

まま決行された。その後、霊公は孔寧や儀行父とともに夏氏の邸で酒宴を開き、「夏徴舒はおまえ

に似ているぞ」と行父に言った。行父は「君にも似ております」と答えた。徴舒は霊公が邸から出る

ときに厩の陰から矢を放って殺害した。

・閻・邴:<左傳、文公十八年>

斉の第21代君主懿公は公子であった時代、邴歜の父とたびたび狩りをしていたが、常に邴歜の父

に負け続けていたため恨みを抱き、遂には邴歜の父の足を切り、邴歜を下僕とした。また閻職の

妻が美人だったので、これを奪って後宮に入れた。懿公が邴歜・閻職と遊びに出かけた時、閻職が

邴歜に「足切りの刑を受けた者の子供め」とからかうと、邴歜も「妻を寝取られたくせに」と言い返し

た。2人は懿公への恨みで意気投合し、懿公が竹林に遊びに出かけた際に懿公を殺害し、死体を

竹林に捨てて逃亡した。懿公の驕慢さが起こした事件である。

・子公:<左傳、宣公四年>

(食指の故事):楚の荘王が鼈(スッポン)を送ってきたとき、鄭の霊公はそれを料理して家臣に振舞

おうとした。公子の子家と子公も宴に招かれた時、子公が「この指が動いたときは珍味にありつけ

る」と言ったので、鼈を見て二人は顔を見合わせて笑った。霊公がそれを見咎めて訊ね、子公が委

細を答えると、霊公は機嫌をそこね、宴の席で子公にのみ鼈料理を出さなかった。子公はこれを屈

辱に思い、鼈の鍋に指を突っ込んで舐めると退室した。子公の無礼に怒った霊公はこれを討とうと

したが子家に諌められた。しかし、後にこのことで恨み骨髄に徹した子公は子家を誘って挙兵し、

霊公を討った。

・《詩》云:<詩經、小雅、北山之什、小明>

「嗟爾君子、無恆安處。靖共爾位、正直是與。神之聽之、式穀以女。」

「ああ、あなた君子(祖霊)よ、(どうか私の一族の加護をお願いしたい。私は一族の者にその加護

を戴くために戒の言葉を言う。)何時も逸楽に耽るな、自分の職を静かに恭しく勤め、正しい道と

親しめ。(祖霊に訴える戒めの言葉を)神がこれを聴けば、福祿をあなたに与えよう。」

・《書》曰:<尚書、周書、蔡仲之命>、「慎厥初,惟厥終,終以不困」

「厥(そ)の初めを慎み、厥の終わりを惟(おも)えば、終(はて)は以て困らず。」

<禮記、表記>、子曰:「事君慎始而敬終。」

3夫禮也者、敬之經也,敬也者、禮之情也。無敬無以行禮,無禮無以節敬。道不偏廢,相須而行。是故能盡敬以從禮者,謂之成人。過則生亂,亂則災及其身。昔晉惠公以慢端而無嗣,文公以肅命而興國。郤犨以傲享徵亡,冀缺以敬妻受服。子圉以《大明》昭亂,薳罷以《既醉》保祿,良霄以《鶉奔》喪家,子展以《草蟲》昌族。君子感凶德之如彼,見吉德之如此。故立必磬折,坐必抱鼓。周旋中規,折旋中矩。視不離乎結繪之間,言不越乎表著之位。聲氣可範,精神可愛,俯仰可宗,揖讓可貴,述作有方,動靜有常,帥禮不荒,故為萬夫之望也。

[訳3]

・夫れ禮は、敬の経なり、敬は、禮の情なり。敬無ければ以て禮を行うこと無く、禮無ければ以て敬を節すること無し。道は偏廢せず、相い須(ま)ち而して行わる。是の故に能く敬を尽くし以て禮に従う者は、之れ成人と云う。過ぎれば則ち乱を生じ、乱れれば則ち災いは其の身に及ぶ。昔し晉の惠公は端(ただ)しさを慢(おこた)ることを以て而して嗣(あとつぎ)無く、文公は命を粛(つつし)むことを以て而して国を興す。郤犨(げきしゅう)は享(きょう)に傲(おご)ることを以て亡を徴し、冀缺(きけつ)は敬妻を以て受服す。子圉(しぎょ)は<大明>を以て乱を昭らかにし、薳罷(いひ)は<既醉(きすい)>を以て祿を保ち、良霄(りょうしょう)は<鶉奔(じゅんほん)>を以て家を喪い、子展(してん)は<草蟲>を以て族を昌(さか)えしむ。君子は凶徳の彼の如きを感じ、吉徳の此くの如きを見る。故に立てば必ず磬折(けいせつ)し、坐しては必ず鼓を抱く。周旋(しゅうせん)は規(のり)に中(あ)たり、折旋(せつせん)は矩(おきて)に中たる。視は結襘(けっかい)の間を離れず、言は表著(ひょうちょ)の位を越えず。聲氣は範とすべく、精神は愛すべく、俯仰は宗とすべく、揖讓(ゆうじょう)は貴ぶべく、述作(じゅっさく)は方有り、動静は常有り、禮を師として荒らさず、故に萬夫の望と為るなり。

・抑も禮節とは、敬意を表すための道理となるものであり、敬意は禮節の表に現れた感情なのである。敬意の感情が無ければ禮節を示すこともなく、禮節が無ければ敬意を示す必要もない。有り方としては偏重したり廃棄したりするものではなく、共に求め合って行われるものである。だから能く敬意を尽くして礼節を守る者は、出来た人と言われるのである。やり過ぎると乱れるし、乱れれば禍が自分に返ってくる。昔し晋の惠公は秦の穆公に不義理を重ねて没落し、晋の文公は長い流浪にもめげず命を大事にして後年君主となり晋国の隆盛をもたらした。郤犨は享楽に耽って命を落とし、冀缺は敬意を以て妻に接する姿を見られて官職に復帰した。子圉は饗宴の席で<詩経、大雅、大明>を詠って己の功業を誇るも不義を重ねてク-デタ-を招いて悲惨な最期を遂げ、薳罷は

<詩経、大雅、既粋>を披露して大いに名声を上げて家禄を守り、良霄は饗宴の席で<詩經、國風、鄘風、鶉之奔奔>を詠って主君を暗に批判して、結局家系を守ることが出来ず、子展は同じ饗宴の席で<詩經、國風、召南、草蟲>を詠って主君に忠誠を誓って、家系をもり立てた。君子は以上のような徳を損なう行為を重く受け止め、また徳に勝れた行為を積極的に受け入れる。だから立っていても座っていても常に節度を守り続けるのである。立ち居振る舞いは常に規律を守るように心掛ける。視線は胸元に集中し、言葉は決まった位置で聞き取れるように明瞭に発する。声と口調は朗々として模範となり、心意気は愛され、立ち居振る舞いは尊ばれ、拝礼のすがたは貴ばれ、主張する説は正しく、日常の行動は変わることがなく、礼儀を重んじ乱すことなく、そうすることによって全ての人々の渇望の的となっているのである。

[参考]

・恵公:春秋時代の晋の第二十二代君主。秦の穆公への不義理で没落。後に春秋五覇の一人となった

異母兄の文公に取って代わられる。

・文公:春秋時代の晋の第二十四代君主。

国内の内紛をさけて19年間諸国を放浪したのち、帰国して君主となって天下の覇権を握り、斉の

桓公と並んで斉桓晋文と称され、春秋五覇の代表格となった。混乱の続いた晋を安定させ、覇業

をもたらした人望の篤い君主。

・郤犨:春秋時代の晋の将軍。傲慢かつ貪欲な性格の持ち主で、敵対者を讒言して殺すなど専横を極め

た。反面武勇に優れていて、楚を打ち破る大活躍も見せている。最後は一族と共に誅殺される。

・冀缺:郤缺(げきけつ)とも云う。春秋時代の晋の政治家。恵公に忠誠を尽くしたため下野せざるを得な

かった郤缺が、その妻に礼節を尽くして接している姿を称えられて、敵対していた文公に登用さ

れ、最後には宰相にまで登り詰めると云う話は有名。

<春秋左氏傳、僖公三十三年>

初,臼季使過冀,見冀缺耨,其妻饁之,敬,相待如賓,與之歸,言諸文公曰,敬,德之聚也,能敬

必有德,德以治民,君請用之。

・子圉:楚の公子圍のこと(?)。後の第10代霊王。甥の先王を殺して王位に就き、楚の勢力を拡大する

が、連年の戦役で国民に多大な負担を強い、為にク-デタ-を起こされて、最後は悲惨な最期を

遂げる。

<春秋左氏傳、昭公元年>

令尹(楚公子圍)享趙孟,賦大明之首章,趙孟賦小宛之二章,事畢,趙孟謂叔向曰,令尹自以為

王矣,何如,對曰,王弱,令尹疆,其可哉,雖可不終,趙孟曰,何故,對曰,彊以克弱而安之,彊

不義也,不義而彊,其斃必速,詩曰,赫赫宗周,褒姒滅之,彊不義也。

<詩経、大雅、大明>、首章。

「明明在下、赫赫在上。天難忱斯、不易維王。天位殷適、使不挾四方。」

明明として下に在り、赫赫として上に在り、天は忱(まこと)に難きや、不易なるは維(これ)王。 天

位は殷に適き、四方に挾ぜざらしむ。

・薳罷:(子蕩)、楚の宰相。

晋侯の饗宴の席から退出する時に、<詩経、大雅、既粋>の詩を披露して、謝辞を述べ晋君を讃

えた處、その礼節を重んじる姿を大いに絶賛された。

<詩経、大雅、既粋>

「既醉以酒、既飽以德。君子萬年、介爾景福。既醉以酒、爾殽既將。

君子萬年、介爾昭明。昭明有融、高朗令終。令終有俶、公尸嘉告。

其告維何、籩豆靜嘉。朋友攸攝、攝以威儀。威儀孔時、君子有孝子。

孝子不匱、永錫爾類。其類維何、室家之壼。君子萬年、永錫祚胤。

其胤維何、天被爾祿。君子萬年、景命有僕。其僕維何、釐爾女士。

釐爾女士、從以孫子。」

・良霄:鄭の宰相。伯有ともいう。不敬を重ねて家を潰した。

・《鶉奔》:<詩經、國風、鄘風、鶉之奔奔>

「鶉之奔奔、鵲之彊彊。人之無良、我以為兄。

鵲之彊彊、鶉之奔奔。人之無良、我以為君。 」

・子展:鄭の宰相。

<詩經、國風、召南、草蟲>

喓喓草蟲、趯趯阜螽、未見君子、憂心忡忡。亦既見止、亦既覯止、我心則降。

陟彼南山、言采其蕨。未見君子、憂心惙惙。亦既見止、亦既覯止、我心則說。

陟彼南山、言采其薇。未見君子、我心傷悲。亦既見止、亦既覯止、我心則夷。

・凶德、吉德:<春秋、文公十八年>

先君周公制周禮曰,則以觀德,德以處事,事以度功,功以食民,作誓命曰,毀則為賊,掩賊為

藏,竊賄為盜,盜器為姦,主藏之名,賴姦之用,為大凶德,有常無赦,在九刑不忘,行父還觀莒

僕,莫可則也,孝敬忠信為吉德,盜賊藏姦為凶德,

・立必磬折,坐必抱鼓:<說苑、脩文>

「貌者男子之所以恭敬,婦人之所以姣好也;行步中矩,折旋中規,立則磬折,拱則抱鼓,其以入君

朝,尊以嚴,其以入宗廟,敬以忠,其以入鄉曲,和以順,其以入州里族黨之中,和以親。」

磬折:磬の形のように折れ曲がること。身を折り曲げて礼をすること。

抱鼓:鼓を抱えるようにすること。

・周旋中規:立ち居振る舞い。

<孟子、盡心下>

「孟子曰:「堯舜,性者也;湯武,反之也。動容周旋中禮者,盛德之至也;哭死而哀,非為生者也;經

德不回,非以干祿也;言語必信,非以正行也。君子行法,以俟命而已矣。」

・折旋中矩:古代の礼儀作法時の動作。

<說苑、辨物>

凡六經帝王之所著,莫不致四靈焉;德盛則以為畜,治平則時氣至矣。故麒麟麇身、牛尾,圓頂一

角,合仁懷義,音中律呂,行步中規,折旋中矩,擇土而踐,位平然後處,不群居,不旅行,紛兮

其有質文也,幽閒則循循如也,動則有儀容。

<禮記、玉藻>

「趨以《采齊》,行以《肆夏》,周還中規,折還中矩,進則揖之,退則揚之,然後玉鏘鳴也。故君子在

車,則聞鸞和之聲,行則鳴佩玉,是以非辟之心,無自入也。」

・結繪之間:(結:帯の結び目、襘:襟元の合わせ目)

・表著之位:(定めの位置)

<春秋左傳、昭公十一年>

「單子會韓宣子于戚,視下言徐,叔向曰,單子其將死乎,朝有著定,會有表,衣有襘,帶有結,會

朝之言,必聞于表著之位,所以昭事序也,視不過結襘之中,所以道容貌也,言以命之,容貌以

明之,失則有闕,今單子為王官伯,而命事於會,視不登帶言不過步,貌不道容,而言不昭矣,不

道不共,不昭不從,無守氣矣。」

・聲気:(音声)

<春秋左傳、襄公三十一年>

「故君子在位可畏,施舍可愛,進退可度,周旋可則,容止可觀,作事可法,德行可象,聲氣可樂,

動作有文,言語有章,以臨其下,謂之有威儀也。」

・俯仰:起居動作。立ち居振る舞い。

・揖讓:両手を胸の前で組み合わせてする禮。

<左傳、昭公十一年>

單子會韓宣子于戚,視下言徐,叔向曰,單子其將死乎,朝有著定,會有表,衣有襘,帶有結,會朝之言,必聞于表著之位,所以昭事序也,視不過結襘之中,所以道容貌也,言以命之,容貌以明之,失則有闕,今單子為王官伯,而命事於會,視不登帶言不過步,貌不道容,而言不昭矣,不道不共,不昭不從,無守氣矣。

[感想]

理性を働かせる知恵を身に付ける「治學」の次は、良好な社会生活を維持するために必要な、道徳規範を身に付ける「法象」の段階に入る。それには先ず体裁(自身の状態について、他人が見た時の感じ方)を整えること即ち礼節を守ることが基本になると説く。そうすることによって社会の和が保たれ、禍から遠ざかることが出来る。具体的な日常の行動規範としては、人が本来持つ善性を守り、慎独に努め、平常心を保ち、謙譲の心を大切にすると云う四つを挙げている。

(29.02.01)続く

最新の画像[もっと見る]

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg) [气・氣]余論

3年前

[气・氣]余論

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

三才思想

4年前

三才思想

4年前

-

![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg) 古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます