佐藤優氏のことば。

言うまでもないことですが、ロシアがやっていることは間違っています。独立国家であるウクライナにいきなり軍事侵攻を仕掛けるなど、どんな理由があっても既存の国際法では認められません。

そのうえで、ロシアにはロシアの論理がある。プーチンの演説を丹念に読み解く作業を通じて、読者の皆さんには「プーチンの内在的論理」に耳澄ませてほしいのです。私たちは「ウクライナ必勝」と叫ぶ必要はないし、プーチンを悪魔化して憎むのも良くない。両国で暮らす一人ひとりの人間に思いを致し、一刻でも早く戦争をやめさせなければなりません。

そこで「ロシアの論理」を知るために、こんな本を読んでみました。

一部、かいつまんで引用します。

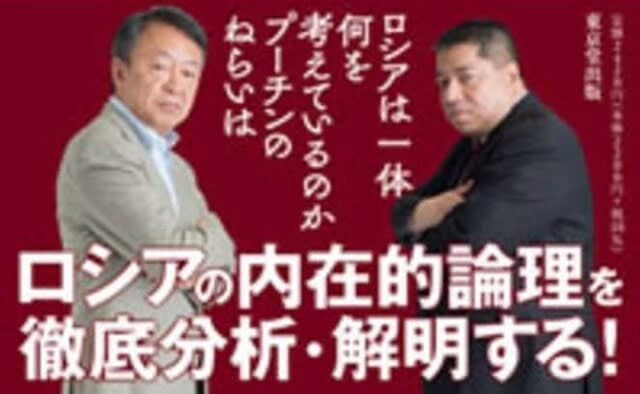

池上彰/佐藤優『プーチンの10年戦争』(東京堂出版、2023.06)

日本では詳しく報じられたことがない20年にわたるプーチンの論文や演説の分析から戦争の背景・ロシアのねらいを徹底分析。危機の時代の必読書!1999‐2023年のプーチン大統領の主要論文・演説、2022年のゼレンスキー大統領の英・米・日本国会向けの演説完全収録!

『プーチンの10年戦争』

□はじめに ジャーナリスト池上彰

■第1章 蔑ろにされたプーチンからのシグナル

□戦争は絶対に許されない

□GHQによる日本統治の背景に、徹底的な日本分析あり

□ロシアの「核」に怯える愚

□強引な「4州併合」の理由とは

□日露関係は悪化していない

■20年の思考の変遷を読む

□「宣伝」のプーチン、「扇動」のゼレンスキー

□第2章 プーチンは何を語ってきたか

__7本の論文・演説を読み解く

□第3章 歴史から見るウクライナの深層

□第4章 クリミア半島から見える両国の相克

□終 章 戦争の行方と日本の取るべき道

□おわりに 佐藤 優

□参考文献

□附録 プーチン大統領論文・演説、ゼレンスキー大統領演説

第1章 蔑ろにされたプーチンからのシグナル

20年の思考の変遷を読む

佐藤 ロシアが何を考えているのかを知るために、基礎となるのは、これまで何度も公開されてきたプーチンの論文や演説です。プーチンは一連の行動の意図を隠していません。本書では、以下の7本を取り上げてみます。

①「千年紀の狭間におけるロシア」(1999年12月30日)

(プーチンがエリツィンの後継者に指名される直前に発表した「ミレニアム論文」)

②「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」(2021年7月12日)

(ウクライナとロシアが歴史上一体であったと主張)

③大統領演説(2022年2月21日)

(ドネツク人民共和国・ルガンスク人民共和国の独立承認時)

④大統領演説(2022年2月24日)

(ウクライナ侵攻開始直前)

⑤4州併合の調印式での演説(2032年9月30日)

(西側を悪魔崇拝者と呼ぶ)

⑥ヴァルダイ会議での冒頭演説(2022年10月27日)

(プーチンの論理の集大成)

⑦連邦議会に対する大統領年次教書演説(2023年2月21日)

(ウクライナ戦争一周年を総括)

これらはいずれも決定的に重要でありながら、日本を含む西側の一般メディアではせいぜい部分的に取り上げられるくらいで、きちんとした分析はなされていません。時系列で追っていくことで、プーチンが何を考え、その思考がどのように変遷していったかがわかると思います。

池上 もし西側がプーチンの思いや狙いをその時々に的確に分析していれば、今回のような事態には至らなかったかもしれませんね。結果論ではありますが。これらを読み解くと、ロシアが突然ウクライナ侵攻に踏み切ったわけでも、ましてやプーチンが「発狂した」わけでもないことがわかる。

今からでも遅くはありません。詳しく読み解いてみると、西側が抱くイメージとは違うプーチン像が浮かび上がってくることでしょう。それがわかれば、その先にどういう可能性があるかも見えてくるはずです。

佐藤 そうですね。特に⑤の演説は、とうとう第三次世界大戦に向けて腹をくくったように読めます。その意味で、今は非常に危険な状態です。プーチンの真意を、西側は早急に理解して対処する必要があります。

それからもう一つ、①から⑦までの間に20年以上が経過しているわけですが、それは西側に対する融和的な姿勢から対立、対決姿勢へと変わる経緯として読むことができます。またその20年の変遷が、2022年2月末の侵攻開始から⑤の演説までの7ヵ月間に一気に凝縮されたと見ることもできる。侵攻当初、プーチンは「ウクライナを占領するつもりはない」と明言していましたが、9月時点ではそれを反故にして「ウクライナの降伏」を事実上の目標に据えていますからね。

だからロシアの目標は拡大してしまったし、もちろんウクライナも引き下がることはできない。この戦争はまだまだ続くでしょう。

【解説】

①から⑦までの間に20年以上が経過しているわけですが、それは西側に対する融和的な姿勢から対立、対決姿勢へと変わる経緯として読むことができます。またその20年の変遷が、2022年2月末の侵攻開始から⑤の演説までの7ヵ月間に一気に凝縮されたと見ることもできる。侵攻当初、プーチンは「ウクライナを占領するつもりはない」と明言していましたが、9月時点ではそれを反故にして「ウクライナの降伏」を事実上の目標に据えていますからね。

だからロシアの目標は拡大してしまったし、もちろんウクライナも引き下がることはできない。この戦争はまだまだ続くでしょう。

①から⑦までのすべてを紹介するのは煩雑すぎるので、一部をかいつまんで紹介しようと思います。

関心のある方は、本書を手に取ってお読みください。

獅子風蓮