中井正一の「委員会の論理」を読み直した。中井といえば国会図書館か委員会というイメージであろうが、私は昭和2年の「言語」という論文が重要だと思う。これに比べれば「委員会の論理」はほとんど全体主義のススメといってよろしい。というのは冗談であるが、私はこういう爽やかな抽象論は一切信用しないのである。「スポーツ気分の構造」に喜んじゃうような学者もいつもいるけれども、彼らは大江健三郎の「セブンティーン」を読んでから、この論文を再読した方がよいとおもう。戦後書かれた、三木清とか戸坂潤への追悼文をみると、戦後が彼らの時代ではないことが分かるような気がする。こういう文章はなくても困らん。というのは言い過ぎだったが、彼の文章というのは、いつも最後の一文が余分な気がする。なくても困らん。

仕事がたまっているにもかかわらず、つい、ジョン・キム氏の『逆パノプティコン社会の到来』を斜め読みする。

ウィキリークスやフェイスブックを、現代の市民革命的な動きの武器として最大限評価している本である。

パノプティコンとは、フーコーが論じていた例の「全展望監視システム」である。私は、そもそもフーコーの論じている「監獄」の誕生の議論が、果たして日本の権力の考察にどの程度役に立つのかやや疑問である。したがって、キム氏が、現代において監視されるのは市民ではなく権力の側なのだ、つまり「逆パノプティコン」なのだと高唱しても、はて、日本での実例を出してくれよ、という思いが強い。この本は、実際、アメリカとかエジプトとかチェニジアの話が中心である。私は、結局、裏切れない人間関係(顔をつきあわしたことのある相手との関係である──)がどれだけ数珠繋ぎになっているかが、実際の政治的行動を促し保障しているとしかおもえん。日本で政治的行動が起こりにくいのはそのせいであるような気がするしね。それをしってかしらずか、日本では、ネットのコミュニケーションが盛んになるにつれて、却って、「飲み会」(笑)とかでネット上でのコミュニケーションの根回しをしたり裏を取ったりするような面倒なことが起こっているような気がするのであるが、気のせいであろうか。ネットが建前上「公」になるにつれ、却って口に出せない事柄が多くなる。普段の〈公〉の自分と異なったものがあからさまに出ている世間話がいきなりネットのどこかに流されて「公」になってしまうかも知れないと怖れる人達は、お互いを密かに脅しつけ監視し合うような社交的空間を現実的に広めようとするであろう。携帯電話の普及した小学校や中学校でのいじめはそんなものかも知れない。私は、政府とか企業とかの非倫理的な大悪の実情を暴露するフェイスブックやウィキリークスの裏で、だからこそ上記のような日常的な小悪──非倫理的な行為がますます隠匿されようとする力学の方も重要だと思う。こちらの方はそもそもリークする価値もないし、「公」にされたところで大した注目も浴びないからね、やっかいなのはこっちだとも言えるわ……。

思うに、キム氏の議論は「パノプティコン」のようなイメージがまずは仮想敵として人々に共有される必要がある状況がつくられないと成り立たない。すなわち、殊更、情報を隠匿する企業とか国家があからさまである場合である。現実はそうであるとは限らない。案の定、デジタル以前の世代が、若い世代を理解しないのでけしからんという論法が使われていたが、これも敵を殊更単純化する戦略である。そういう意味で、おそらくこの本は、キム氏の「共産党宣言」である。フェイスブックやウィキリークスを「プロレタリアート」の槌とかに置き換えれば話が早く理解できる。というのは冗談であるが、このあとキム氏が「資本論」を書くべきなのは明らかではなかろうか。

大雨洪水警報発令である

確かに増水している

「流れる」

「ちょいと、あの、なんていったっけね、梨花か、…どうもじれったい名だね、女中はこうすらっとした名のほうがいいんだが。春さん!」けわしく呼びたてられて行ってみると、笑顔がゆったりと優しいから不思議だ。とっさに気がかわるのか、ああいうじれったい物云いにこういのどかな顔が飾ってあるのか、一時間か二時間にしかならないくろうと衆の世界だ、わかるはずはない。とおもうものの、はや梨花の性癖が頭をもちあげていた。-わからないはずはない、と挑んで行くような気になっているのである。相かわらずどこへ置いても自分は強いと、ひそかな得意があった。

「洪水はわが魂に及び」

「すべてよし!」

「女が階段を上る時」

「ママ、ちょっとこっち来いな。」

「洪水のあとに色なき茄子かな」(漱石)

昨日気が付いたんだが、台風が来ているらしいのだ。地震は後ろからいきなり殴られるようなものであるが、台風は正面からなにかが来ているのが分かっていながら気が付いたら水をぶっかけられたようなものであろうか。

小さい時には、よく川をつくって遊んだものである。水の流れが山をつくり谷をつくっていくのは非常に美しいので、よい子の皆さんはやってみましょう。こんな遊びを奪った原発事故はもうどうしようもないねえ……

×電賠償スキーム……。×電は資産を全部売ればいいんでないの?

ゴジラの背中ではない

今年もかがわ長寿大学でお話しさせていただきます。

6月21日です。

「かがわ長寿大学」のHPはこちら

↓

http://www.kagawa-swc.or.jp/home/tyouzyu/04/index.htm

2年生の先輩方に「日本近代文学の”〈ふるさと〉への回帰”」と題してお話しします。

これもなんとなく題名を付け間違えた感があるのであるが……。

最近、ちょっとテーマがでかすぎて大言壮語になりがちなので、これからは小さくおもしろく、を心掛けてみようかと思う。視野は広くなければならないが、広げただけでは逆に言うことが小さくなるという必然というのがあるのである。

……ともかく、お聞きになりたい方は、まずは香川県民になる→長寿大学相当のお歳を重ねていただく→長寿大学に応募する→抽選に運良く当たる……こんな具合です。こんな難関を経てきていない私が登壇するのはどうかと思うんだが……、とにかく近代文学者たちが、故郷を捨てたり、いろいろあって帰ってきたりした出来事をどう描いたか、をお話しする予定です。

6月21日です。

「かがわ長寿大学」のHPはこちら

↓

http://www.kagawa-swc.or.jp/home/tyouzyu/04/index.htm

2年生の先輩方に「日本近代文学の”〈ふるさと〉への回帰”」と題してお話しします。

これもなんとなく題名を付け間違えた感があるのであるが……。

最近、ちょっとテーマがでかすぎて大言壮語になりがちなので、これからは小さくおもしろく、を心掛けてみようかと思う。視野は広くなければならないが、広げただけでは逆に言うことが小さくなるという必然というのがあるのである。

……ともかく、お聞きになりたい方は、まずは香川県民になる→長寿大学相当のお歳を重ねていただく→長寿大学に応募する→抽選に運良く当たる……こんな具合です。こんな難関を経てきていない私が登壇するのはどうかと思うんだが……、とにかく近代文学者たちが、故郷を捨てたり、いろいろあって帰ってきたりした出来事をどう描いたか、をお話しする予定です。

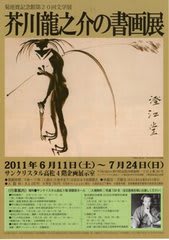

6月11日に、菊池寛記念館で芥川龍之介について論じます。

題は「〈死〉の操演──芥川龍之介の晩年」。

記事はこちら

↓

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/culture/20110523000113

なんとなく、題名を付け間違えた感があるのであるが……。

あ、ちなみに写真は「私」というより、「5年前の私」である。×川に来て余りに暑いので、びっくりしている顔である。

パンフレットはこちら

↓

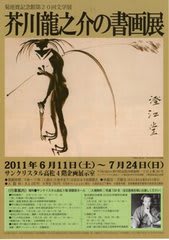

題は「〈死〉の操演──芥川龍之介の晩年」。

記事はこちら

↓

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/culture/20110523000113

なんとなく、題名を付け間違えた感があるのであるが……。

あ、ちなみに写真は「私」というより、「5年前の私」である。×川に来て余りに暑いので、びっくりしている顔である。

パンフレットはこちら

↓

若桑みどり氏の『戦争がつくる女性像』を読んでいたら、大日本国防婦人会の機関誌『日本婦人』の昭和14年6月号の紹介があった。そこに「生めよふやせよ」の絵付き概念図があって、農業・林業・水産業・工業の四つの絵に囲まれて真ん中に「生めよ 人的資源」という言葉とともに、赤ん坊を抱いた女性の絵があった。「生めよふやせよ」がどのような概念の一部、しかもどの位置をしめるかを明瞭に示している。

人的資源とか口走るのが好きな人は気をつけた方がいいね……。「生めよふやせよ」と言っているようなもんである。というのは冗談であるが、「生めよふやせよ」は、単なる増産でも女性蔑視でもなく、人間の健全化みたいな観念とともにあったのではないかと思う。人間はもとより、「健全」でも「劣悪」でもないただの動物である。だから健全という観念を成立させるためには、資源という、さしあたりそれ自体は良いことのように思われる自明の概念と、メタフォリカルな関係を結ぶ必要があるわけである。それが比喩的な関係に過ぎないことが感覚的にわかるので、だめ押しに図とか絵にしてみる。申し訳ないが、すぐ図を書きたがる学問のなかには、そういう隠蔽をスタイリッシュにやり遂げているものがあるように思われる。そのような図は、だから、なんとなく人間に抑圧的に働く。

かくて、学生たちは、苦しい人的資源化を強いられている。戦争で死なないだけましなのかも知れないが、受けるプレッシャーの質は全く同じはずである。

人的資源とか口走るのが好きな人は気をつけた方がいいね……。「生めよふやせよ」と言っているようなもんである。というのは冗談であるが、「生めよふやせよ」は、単なる増産でも女性蔑視でもなく、人間の健全化みたいな観念とともにあったのではないかと思う。人間はもとより、「健全」でも「劣悪」でもないただの動物である。だから健全という観念を成立させるためには、資源という、さしあたりそれ自体は良いことのように思われる自明の概念と、メタフォリカルな関係を結ぶ必要があるわけである。それが比喩的な関係に過ぎないことが感覚的にわかるので、だめ押しに図とか絵にしてみる。申し訳ないが、すぐ図を書きたがる学問のなかには、そういう隠蔽をスタイリッシュにやり遂げているものがあるように思われる。そのような図は、だから、なんとなく人間に抑圧的に働く。

かくて、学生たちは、苦しい人的資源化を強いられている。戦争で死なないだけましなのかも知れないが、受けるプレッシャーの質は全く同じはずである。

「皇紀二千六百年奉祝楽曲」のCDが届いたので、さっそく聴きながら、右の合田氏の本を読んだ。

最初のR・シュトラウス「皇紀2600年奉祝音楽」は、空想していたよりある意味内容があった。私は、つい「ウィーンフィルハーモニーのためのファンファーレ」みたいなものを空想していたからである。ちょっと違うかも知れないが、「アルプス交響曲」のような曲に近い感じがする。あ、そう思ったのは、噴火の場面があるからか。すみません。文学と音楽の結びつきというのは、歌詞や音韻のレベルであったり、標題のレベルであったり、いろいろなレベルであるんだろうが……、そういうものと映画音楽とは質がどのように違うんだろう。片山杜秀氏は解説で、この曲がファンクの映画「新しい土」と筋立てが似ていると言い、画面がついていたなら内容がないようにみえてもこれで十分ではないか、と言っていたが、本当にそうかな……。片山氏の文章がいつも切れ味があるのは、こういう仮説を言い切ってしまうことと関係がある。このCDの長大な解説も非常に興味深かったが、其処此処にあれ?という箇所がある。思うに、彼のような「新しいことを言う」文章家が、よくみると各方面に気を遣っている。そしてその気の遣いようが「新しいことを言う」ことと不即不離である。厳密性にこだわれば気を遣わないことになってしまう我々の言論空間は明らかに何かが狂っている。

案外面白かったのは、ヴェレシュの交響曲である。バルトークかショスタコーヴィチみたいで、日本と何が関係あるのか分からない。考えてみれば、日本にあからさまに関係させている曲は、このCDの中ではシュトラウスと近衛の曲だけだ。

そして最後に収録されている陛下の「終戦の詔勅」である。これを以前ブログで「日本終了のお知らせ」の「悪意丸出し」と解した私は甘かった。片山氏に拠れば、それには、皇紀終了という意味の他に、陛下の祝詞発声(倍音話法)という音楽的コンセプトがあったのである。これは気づかなかった。中野純氏の「日本人の鳴き声」も以前読んでいたのに不覚であった。この倍音話法は戦意消失の癒し効果があるという。私はあまりそう思わないが、そうかもしれない。のみならず、私がこの玉音放送を最後まで聴き直して思ったのは……、案外原稿を辿々しく読んでいること、最後の「爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」が、なんとなく疲れているのか投げやりに聞こえること、これである。

合田氏の著作については、論文できちんと扱おうと考えている。感想を一言でいうとすれば……、合田氏にとって、吉本や柄谷を扱うことが、ひどい現実からの一種の逃避、いや癒し効果を持っているということであった。私も気分的にはよくわかる。おそらく合田氏にとって、大学も何もかもあまりにひどい状態なので、吉本や柄谷の文章自体が救済にみえているのである。私はそういう効果を持つ吉本柄谷の文章の性格が駄目だとは全く思わない。右顧左眄に馴致してしまう逡巡が吉本柄谷にはなかったような気がするからだ。

おはようございます

わたしが横に動くと太陽が壁から昇るようにみえる

襖の音に、女は卒然と蝶から眼を余の方に転じた。

朝から半月。棚からぼた餅。

からまつの林を出でて、

からまつの林に入りぬ。

北原白秋の「落葉松」って、冷静に考えると病んでるとおもう。

女は無言のまま、膝の上のプログラムを私に渡してくれた。が、それにはどこを探しても、『影』と云う標題は見当らなかった。

「するとおれは夢を見ていたのかな。それにしても眠った覚えのないのは妙じゃないか。おまけにその『影』と云うのが妙な写真でね。――」

私は手短かに『影』の梗概を話した。

「その写真なら、私も見た事があるわ。」

私が話し終った時、女は寂しい眼の底に微笑の色を動かしながら、ほとんど聞えないようにこう返事をした。

「お互に『影』なんぞは、気にしないようにしましょうね。」

……芥川龍之介は病んでるのか、気取ってるのか分からん……

雀の子そこのけそこのけお馬が通る

……一茶の時代の雀は太平の世でぼーっとしていたのであるな。

研究室にいるといろいろ電話がかかってくる。ほとんどは、

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日は……」→「あ、結構です。がちゃ」

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日はアパー……」→「あ、私貧乏なんで。がちゃ」

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日はマンショ……」→「あ、私イスラム教徒なんですわ。がちゃ」

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日は税金……(以下、10分程度猛烈な喋り)」→「あ、結構です。また今度。あー今夜1時ぐらいは暇してるかも。」

というやりとりである。いまだに国立大学の教員を金持ちだと思っているやつがいるとは驚きであるが……、いやそういう問題ではない。ほんとにこういう仕事をやってる人も大変である。本人の気持ちを想像すると私などほんとに涙が溢れそうになる。私の母など、かわいそうだからという理由で最後まで話を聞いたうえで断るそうであるが、ある意味そっちの方がひどい。ある栄養学者の話だと、人から断られたり詰られたりすることが快感な人もおり、クレーム担当に本当に向いている人もいるそうである。アカデミシャンによくある発想であるが、私はそういう見解をやや疑っている。

で、先週も、いくつかはそんな電話だったはずなのであるが、私は上のように、声の調子がそれっぽいと「あ、結構です」「貧乏です」「イスラム教徒です」あるいは「いま授業中だ、それ位見てわからんのか!」などが、自動的に口から出てくるようになっているので、気づかなかったのだが、学長選挙の選挙活動がなかに混じっていた可能性がある。二人ほど、いつもより微妙に気の弱そうな声があったからだ。申し訳ないことをした。

とはいえ、この学長選挙、ほんとの選挙ではなく、「意向聴取投票」という。アンケートみたいなもので、そのあと選考会議が決定する。「意向聴取投票」で当選しても当選するとは限らない。……こういう事情は、新聞にもちゃんとでているから秘密でやっているわけでもないが。

選挙の在り方も含めて隔世の感がある。

私が学部を過ごした大学は、学生も学長選挙に投票できた。学生を前にしての立ち会い演説会もあって、「声がちいせえぞ」と野次を飛ばした思い出がある。投票にいくと、そのときの候補者の一人が掲示板の前にいた。掲示板には、「先日の学内への機動隊侵入に抗議する。学内の自治を侵すものである。」とかそんな張り紙が学長名で出ていた。この大学には××派がまだいて、なにかの理由でガサ入れがあったのである。私が休日二階の教室でトロンボーンを吹いていたら、突然機動隊員が学内を行進していくのがみえた。……それはともかく、私は彼をつかまえて「本当は大学側が機動隊を呼んだんだろう」とか詰め寄った覚えがある。本当に申し訳なかった。私は、官僚じみた自治会の連中が嫌いだったし、××派は頭が悪そうだったのでただのノンポリであったが、その程度の経験はあった。父は「旗だけは振るな」と私を心配していたが、全く大丈夫であった。学内はもはやそんな雰囲気ではなかったのである。投票を済ませて家に帰り戸坂潤を読んだが全く分からなかった。投票で誰が当選したかも興味がなかった。

ソ連崩壊の少し後の話である。

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日は……」→「あ、結構です。がちゃ」

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日はアパー……」→「あ、私貧乏なんで。がちゃ」

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日はマンショ……」→「あ、私イスラム教徒なんですわ。がちゃ」

「あ、渡邊先生ですか。お久しぶりでーす。××の××です。今日は税金……(以下、10分程度猛烈な喋り)」→「あ、結構です。また今度。あー今夜1時ぐらいは暇してるかも。」

というやりとりである。いまだに国立大学の教員を金持ちだと思っているやつがいるとは驚きであるが……、いやそういう問題ではない。ほんとにこういう仕事をやってる人も大変である。本人の気持ちを想像すると私などほんとに涙が溢れそうになる。私の母など、かわいそうだからという理由で最後まで話を聞いたうえで断るそうであるが、ある意味そっちの方がひどい。ある栄養学者の話だと、人から断られたり詰られたりすることが快感な人もおり、クレーム担当に本当に向いている人もいるそうである。アカデミシャンによくある発想であるが、私はそういう見解をやや疑っている。

で、先週も、いくつかはそんな電話だったはずなのであるが、私は上のように、声の調子がそれっぽいと「あ、結構です」「貧乏です」「イスラム教徒です」あるいは「いま授業中だ、それ位見てわからんのか!」などが、自動的に口から出てくるようになっているので、気づかなかったのだが、学長選挙の選挙活動がなかに混じっていた可能性がある。二人ほど、いつもより微妙に気の弱そうな声があったからだ。申し訳ないことをした。

とはいえ、この学長選挙、ほんとの選挙ではなく、「意向聴取投票」という。アンケートみたいなもので、そのあと選考会議が決定する。「意向聴取投票」で当選しても当選するとは限らない。……こういう事情は、新聞にもちゃんとでているから秘密でやっているわけでもないが。

選挙の在り方も含めて隔世の感がある。

私が学部を過ごした大学は、学生も学長選挙に投票できた。学生を前にしての立ち会い演説会もあって、「声がちいせえぞ」と野次を飛ばした思い出がある。投票にいくと、そのときの候補者の一人が掲示板の前にいた。掲示板には、「先日の学内への機動隊侵入に抗議する。学内の自治を侵すものである。」とかそんな張り紙が学長名で出ていた。この大学には××派がまだいて、なにかの理由でガサ入れがあったのである。私が休日二階の教室でトロンボーンを吹いていたら、突然機動隊員が学内を行進していくのがみえた。……それはともかく、私は彼をつかまえて「本当は大学側が機動隊を呼んだんだろう」とか詰め寄った覚えがある。本当に申し訳なかった。私は、官僚じみた自治会の連中が嫌いだったし、××派は頭が悪そうだったのでただのノンポリであったが、その程度の経験はあった。父は「旗だけは振るな」と私を心配していたが、全く大丈夫であった。学内はもはやそんな雰囲気ではなかったのである。投票を済ませて家に帰り戸坂潤を読んだが全く分からなかった。投票で誰が当選したかも興味がなかった。

ソ連崩壊の少し後の話である。