うん

まだ学生の頃ちょっと背伸びをして洋書コーナーの美術本のコーナーを覗くのが楽しかったな。

言葉はわからなくても絵はダイレクトに心の扉を叩く。

お小遣いを貯めて買ったのはビアズリーのイラスト集『アーサ王の死』でした。

それから半世紀(うっそー!!!)

お江戸でビアズリー展があるというので出掛けてみました。

会場は東京・丸の内にある三菱一号館

ビアズリーが活躍したのは19世紀末、日本は明治時代。徳川幕府の肝煎りでパリ万博へ参加したことでヨーロッパに日本ブームが起こっていた頃。

ビアズリーは学校を卒業後、事務員として働きながら独学で絵を描いていました。仲の良かった姉と共に当時の人気画家エドワード・バーン=ジョーンズの元にアポなし凸をするという思い切った行動に出ます。幸いこの老作家は、怒りもせず自宅に招き入れビズリーの才能を認め絵描きとして生計を立てることを勧めたそうです。この言葉に勇気を得て初めて美術学校に通うことになりました。

経済的な理由で学校は中途断念せざるを得なくなったのですが、ビアズリーは仕事が終わってから夜は蝋燭の灯りのもとで絵を描き続けました。時には書き上げた作品と引き換えに欲しい書籍を手に入れていたといいます。

彼が10代の頃からよく通っていたのが金融街の一角にあるフレデリック・エヴァンスの書店。写真家でもあった店主のエヴァンスはビアズリーの才能を見抜き、出版業者のデントに紹介します。挿絵画家を探していたデントは、ビアズリーの作品を見て仕事を依頼。その結果出来上がったのが、冒頭に書いた『アーサー王の死』。350点以上の挿画を書き上げました。

納期日が決められていてクライアントの注文に忠実に応じるという生活は、金銭的な余裕をもたらしましたが、ビアズリーにとっては精神的にも肉体的にも厳しいものだったらしく、

デントはこの仕事以外でビアズリーにより自由な制作の場を設けるなどしてサポートしたといいます。ビアズリーは、デビュー当初良い大人に恵まれていたんですね。

ビアズリーのイメージは耽美と退廃ミステリアス

ちょっと皮肉っぽくて時に不気味

白黒の配分が実にスマート繊細な線と構図が今あっても違和感がありません。

原画は意外にも小さいのに驚きました。ハガキサイズのものから画用紙くらい。

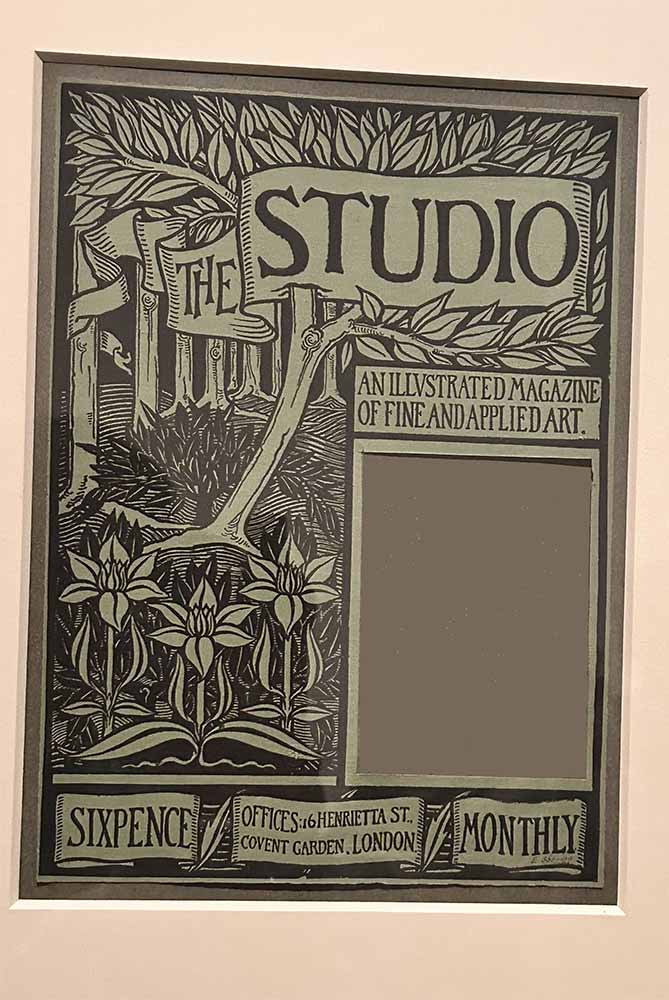

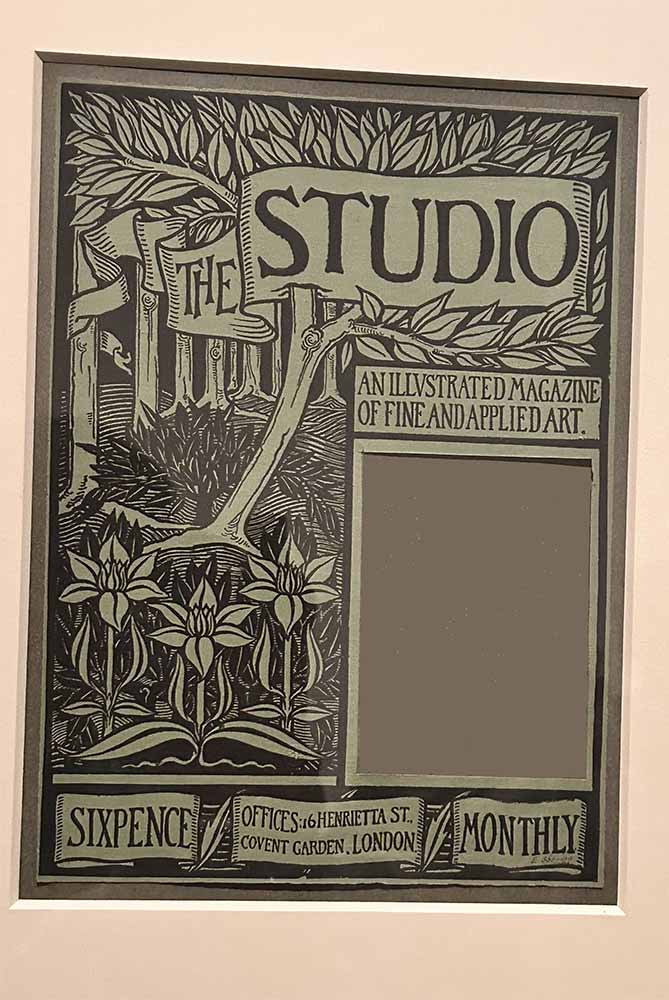

雑誌の創刊にも関わっていて、面白いなと思ったのは、

タイトル多キャプションの入るところを空けて書いているところ。

これはこの部分だけ開けておけば表紙の使い回しができるし、文字情報を差し替えれば他の用途にも使えるというわけ。

ビアズリーは独特の考え方を持っていて、物語の挿絵一つでも自分の解釈をとり入れて意訳するところがあって、そのことで原作者の反感を買うこともあったそうです。

オスカー・ワイルドとは、英語版『サロメ』の挿絵をめぐって対立。

こちらはエドガー・アラン=ポーの代表作の挿画

『モルグ街の殺人』

『黒猫』

『アッシャー家の崩壊』

ストーリーをご存知の方はお気づきだと思いますが、作品の内容を斜め上から解釈したようなイラストです。これが作家エドガー・アラン=ポーのきげんを損ね、出版は見送られることになりました。

ビアズリーの絵は時に物議を醸したり反感を買ったりしていますが、それらの声と同じくらいビアズリーの作品を歓迎する声もあったのです。

ビアズリーが現役で活躍したのは20歳から25歳までのわずか5年間。

にもかかわらず彼の作品は現在のグラフックデザインやイラスト、コミックスとあらゆるところに影響を残しています。

撮影許可のあったところ以外初めて目にする作品も多く、その上同時代の生活雑貨や家具、同時代の作家の作品もたっぷり。じっくりみていたら2時間くらいかかってしまいました。

丸の内三菱一号館で。5月11日まで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます