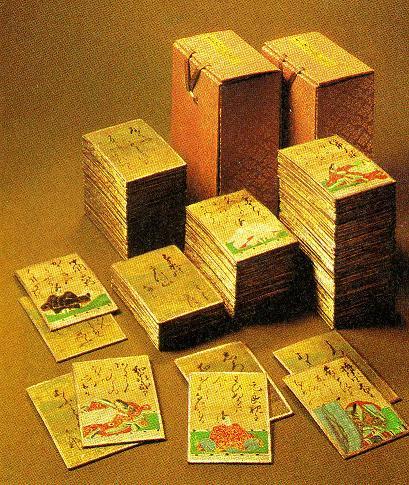

道勝法親王筆百人一首の絵かるた

小倉百人一首の世界

「百人一首」として、かるた取りなど、長く親しまれてきたものは、本当は「小倉百人一首」と称されるものであり、それが一般民衆の遊びとして定着したのは、江戸時代になってからである。元禄十一年(1698)の「壺の石ぶみ」と言う書物に、「歌骨牌(かるた)といえば当時百人一首に限りたることとす」とある。そして特に江戸末期には最も盛んになったらしい。

『小倉百人一首』は、もとは「小倉山荘色紙形和歌」ともいい、「小倉山荘色紙和歌」、また「嵯峨山荘色紙和歌」、「嵯峨中院障子色紙」などと呼ばれた。選者は、藤原定家(1162~1241)である。定家の日記『明月記』には、宇都宮頼綱(定家の子 為家の妻の父)から、嵯峨邸の障子に貼る色紙に染筆を頼まれ、「字を書く専門家ではない自分が、見苦しいことを承知で書いて送りとどけた」と言う意味のことが記されている。時代は、天智天皇(626~671)から、藤原家隆(1158~1237)、藤原雅経(1170~1221)までの和歌を一首ずつ選び、定家も頼綱も小倉山に別荘を持っていたために、「小倉百人一首」とよばれるのが妥当だろう。

従って選歌の基準は定家の好みによるものである。定家の秀歌大体として、定家の持つ理想を示したものであり、定家の提唱した「有心(うしん)体」の歌とみるべきである。一説には百首より多い歌数であったとされ、後に定家の子・為家によって決定をみたとも言われている。また為家は定家の選歌から二首を省き、九十九番目と百番に、後鳥羽院と順徳院を加えたとも言われている。尚『小倉百人一首』は、次のような歌集から選歌されている。「古今和歌集 二十四首」、「後撰和歌集 七首」、「拾遺和歌集 十一首」、「後拾遺和歌集 十四首」、「金葉和歌集 五首」、「詞花和歌集 五首」、「千載和歌集 十四首」、「新古今和歌集 十四首」、「新勅撰和歌集 四首」、「続後撰和歌集 二首」、以上から選歌されたものである。

藤原定家像 伝藤原信実作画 (鎌倉時代)

面白いのは、その時代背景である。かつて平安朝貴族の繁栄は宮廷文学を必定として盛り上げ、我が世を望月の欠けたることがない状態として賛美した道長を最高潮にしたことである。平安朝女流文学がその中で傑出して生まれたのは、時の貴族の教養と政治に関わることではあったが、その華麗で優美な時代は、やがて四百年という長い年月の間に、地方豪族や武士の台頭の機を作ることでもあった。こうした生活の混沌は、やがて「生」の存在、及び鴨長明の「方丈記」にみられる心の無常感がぱっくりと口を開けた人生を否が応でも考えなければならない潮流の構成をしつつあったのだ。度重なる天変地異が、そうした平安文化を自然状況から靴替えさせるに充分であったとも言えそうである。「もののあはれ」という美意識も幽玄も、華麗なることは如何に儚いものであるかと言う知的目覚めによって、人生の井戸を覗く深さに支えられたものであった。定家は、この華麗なるものと知的現実世界との混乱の時期に生を受けた。つまり平安朝末期の人であったのである。

百人一首には、特に恋歌が多く組まれてる。「花のいろは」の小野小町、「うらみわび」の相模、「難波潟」の伊勢、「君がため惜しからざりし」の藤原義孝、「恋すてふ」の壬生忠見と、宮廷歌人らが社交の礼として歌った和歌だけではなく、恋の繁栄の裏側には、失う恋の哀れがあり、そのことが如何に「生」と「死」を左右するものであるかを、歌に託して詠まれ、しかし貴族文化の後を引き、歌の上手は、恋を獲得し身分保障するために必須のことで、それが何よりの手立てとなる最後の足掻きのような時代でもあっただろう。

「明月記」によれば、公家貴族の生活は次第に乱脈を極め、後鳥羽院の御幸には、白拍子や遊女を招いた水無瀬御幸のことが記されている。人心乱脈に加え、飢饉や疫病が蔓延し、人心を更に不安へと導いた。定家は無論、後鳥羽院の主宰する和歌サロンに重きを置いたけれども、後鳥羽院の意見とは合い難い側面を持っていた。やがて後鳥羽院から勅勘を受けて、落魄の時を迎えるのである。

承久三年、北条の勢力を押さえようと図った後鳥羽院の挙が露見し、隠岐へ遠流の哀しみを負われた。又行をともにした順徳院も佐渡に流され無残な最期を遂げている。意見の食い違いがあったけれど、一時は定家の庇護者であった後鳥羽院が、こうした政治の暗い陥穽に落ち込まれた運命を、定家はどのように感じていただろうか。

「百人一首」の中に、

人もをし 人もうらめし あぢきなく 世を思ふゆゑに 物おもふ身は

後鳥羽院 (続後撰和歌集 巻十七 雑)

百しきや 古き軒端の 忍ぶにも 猶あまりある むかしなりけり

順徳院 (続後撰和歌集 巻十八 雑)

がある。為家の追補したものであるとしても、この人生の転変を、生と死の重さを、併せて生死の間の「恋」や「うらみ」も、「生」も「もみじ」も、定家の理想に合わせて選じられたものであったろう。確かに為家によって「百人一首」は確定されたとも言えるし、又定家の和歌の理想が結実したものと言ってもいい。

「百人一首」は天智天皇の「秋の田の」の一首から始まり一番とされ、百番の順徳院で終わる。先の出典を更に遡れば、『万葉集』を初めとして多くの歌集が選じられ、一首一首からは百人の人たちの生きざまが、時代を背景として、如何に生き、如何に夢みたかの風韻をうかがうことが出来る。例えば骨太に勁直に、「秋の田の」と歌った天智天皇の御製にしても、天皇の気質や気概を帯びたものとして、単なる風景だけにはとどまっていない。風景もまた定家にとっては有心の対象であったろう。

本年1月3日 午後1時より 八坂神社の「かるた始め」 初手一場面 (京都写真のyoupvさんより)

選をした定家は、「新古今和歌集」の撰者でもあった。長い日本の歴史を踏まえながら、華麗な平安朝から鎌倉期へ移行して行く中世の混乱に目を据えて選んだものであり、「有心体」、つまりは「心悩ます」ものの集大成とも言えるだろう。尚後鳥羽院の祖父である後白河法皇は、白拍子などが歌った庶民の歌謡を集め、「梁塵秘抄」を編纂したものだが、痛切な時代の息吹が直に感じられるもので、「百人一首」より、少々早い時期に編纂されたものである。「遊びをせんとや生まれけむ~~」と有名な歌謡=今様があるが、個人的には「仏は常にいませども 現ならぬぞあわれなる 人の音せぬ暁に ほのかに夢に見えたもふ」が好きである。「百人一首」では、約八割を諳んじて愛称している歌が多いので、どれが好きかはなかなか難しいが、二首目の持統天皇の「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山」がすっきりしていて、比較的好きな御歌としておこう。藤原京にいた持統天皇は真北に父・天智天皇の墓所を、真南に夫である天武天皇を奉り、真東にお伊勢さんを建てた大変立派な女帝であり、実子・草壁皇子に皇位継承をさせたがったが、若くして亡くなられたために、未だ幼きその子・軽皇子(後の文武天皇)に継承させた。尚この間、繋ぎの天皇として草壁皇子の正妻(阿閇皇女=天智天皇第四皇女)を即位させ、元明天皇となし、その後に文武天皇が即位したのであった。これらの継承問題で、大津皇子などを死なせた苦悶からか、薬師寺に大津神社を建てて供養された。要は、中将姫伝説と同様に、継母問題であったろう。又持統天皇は「常若の心」の正殿である天照大御神の、式年遷宮を始めた方でもある。

八坂神社 舞台より偶々落ちてきたカルタ (京都写真のyoupvさんより)

この正月、亡き母が使っていた百人一首のかるたを、静かになった大東京の夜更けの私たちの部屋で、夫婦二人して楽しく興じていた。もはや百人一首も遠くなったのであろうか。今夕だが、「セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノザ スズナ スズシロ これぞ七草」と、バカでも覚えさせられた春の七草(南北朝時代の公家である左大臣・四辻善成が詠んだ歌)を、出汁を効かせ、吉野葛で作った餡に全部刻んで入れ、それをタップリと掛けて食べる七草粥(若狭粥仕立て)。これで漸く、正月ご馳走の胃もたれが治るかも知れない。アッサリした献立にしようと思う。

後鳥羽院 所縁の水無瀬神宮