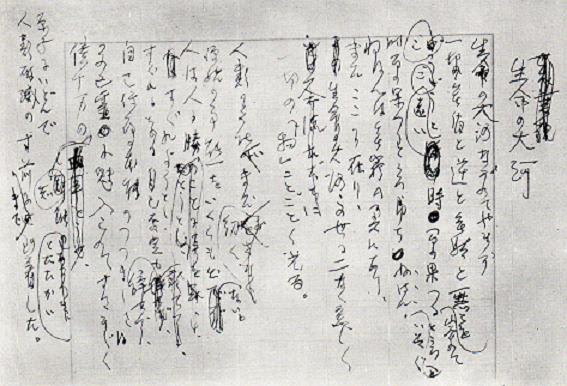

昭和30年 詩「生命の大河」 初稿 光太郎の人生最期の作品

高村光太郎 幼少期とその周辺

高村光太郎(明治16<1883>年3月13日~昭和31<1956>年4月2日 忌日を連翹忌と言う)と言えば、あの愛の一大叙事詩『智恵子抄』や『智恵子抄 その後』や『典型』や『道程』で、類稀な男っぽい詩人として有名である。私も、これら詩の巨人が大好きだ。無論多くの優れた彫刻も残したが、高村光太郎全集(全20巻 別冊1巻)と言う膨大な量の著作集を、私は常に手許に置いている。高村光雲(嘉永5<1852>年2月18日=3月8日の説あり~昭和9<1934>年10月10日)の長男で、どこかのボンボンであるかのように思われがちだが、違う。明治・大正・昭和と言う激動の時期を真摯に生きた一庶民に過ぎない。その必死さが桁外れて違うだけなのである。そして一庶民と言っても明治の男どもは、それぞれが高い志向を持ち、直向きに前へと突き進む勇敢なる御仁たちであり、現代に生きる私たちの精神的底辺に脈々と流れている地下水脈となっているように思われてならない。そこで今日は高村光太郎の幼少期と、その凡その系譜をご紹介しながら、私たちの現在の立ち位置を検証してみたいのである。

高村光太郎は大勢の家族と浅草清島町の裏長屋で生まれ育った。清島町をまっつぐ行くと、河童橋の通りに出た。変な蝮屋などがあった小さな路地を入った九尺二間の、うすっ暗い借家が生家であった。父・光雲は十二歳で、そこから佛師・高村東雲のところに修行に出た。父には兄がいて、先妻の子で相当上手い大工であったようだ。光雲は中島性で、本来は金華山のお寺に貰われて行く寸前であった。髪結処で、それを言うと、床屋の親父は「そんな処へ行くなんてことぁは口惜しいぜぇ。丁度丁稚を頼まれているから」って言うので、金華山に行かずに済み、高村東雲へと、際どい時に行けたのである。東雲の処では十二の年から十何年勤め、その後御禮奉公を二三年やって、二十幾つかで年季が開け、それから独立したようだ。明治の初めには徴兵制ってのがあったが、でも跡取りの長男は行かなくてもよかった。そこで師匠がその当時の風習に倣って、戸籍上名義だけであったが、師匠の妹・高村エツの養嗣子となり、以後高村姓を継ぎ、幸吉と名乗っていた。そして西町三番地に居を構え、清島町から隠居した祖父たちを呼び寄せ、ここでも大家族として九尺二間の裏長屋に住むことに。家の前を上野廣小路の方から流れて来る細い溝が鉤の手となって三味線堀に流れていたことを、幼い光太郎はよく記憶している。少し行った処に佐竹原(さたけっぱら)があって、裏長屋の裏手は紺屋の干し場になっていた。

ここで少々面白い話を書いておこう。祖父は手が器用であった。紙を細かく折り畳んで作った細工物で、「文福茶釜」だとか、「河豚の水鉄砲」とかと名付け、浅草の大道で売っていた。そこをアチラの方に目をつけられ、堅気じゃ道っ端で、モノ売りしちゃぁいけませんぜと難癖をつけられ、それじゃってことで、祖父は香具師の仲間・花又組に入った。幸いなことに祖父の実弟が甲府で、ヤクザ集団の親分として仕切り、武芸が出来、滅法腕っぷしが強かったと見え、祖父の出世への道を手伝い、祖父は直ぐに頭角を現して、浅草香具師の親分にまでなっていた。体格は小さかったが、声が馬鹿にでかく、怒鳴ると皆平伏したようだ。中島謙吉と言う祖父の名前だが、後に兼松と名を改め、仲間うちから「小兼(ちいかね)さん」と愛称で呼ばれて、肩で風を切って歩いていたと言う。江戸中の顔役が集まり、何か重大な裁きをつけなければならない時は甲府から実弟が乗り込んで来て、鮮やかに裁ききったらしい。そんな関係から光太郎は喧嘩の仕方を祖父から学び、浅草中の興行場はどこでも無料であったと言うから一層痛快な気分となる。光太郎少年にとって、祖父の背中はさぞや大きく見えたことだろう。面白いエピソードが数々ある。祖父は丁髷を切らず、夏など褌一つで何処へでも出掛けた。その頃裸体禁止令が出て、お巡りさんから、「ご隠居さん!もう裸では歩けなくなったんですよ」と喧しく言われ、てやんでぇとばかりに、祖父は透き通る蚊帳で着物を拵え、褌が殆ど見える風体をして、堂々と交番の前を歩いたようだ。更に可笑しいのは祖父謙吉の妻、つまり光太郎の祖母だが、祖父にとっては二度目の女房で、埼玉県の菅原と言う処の、神官の娘で、字も立派だったし、歌も詠み、方位などに滅法詳しく、大変な教養人であったと思える。香具師に神官とは、これ如何に!それがね、可笑しいことに、この神官のお嬢さんを誘拐して来て、謙吉の女房にしたようである。ただ祖母は常に謙吉に足を洗わせようとし、幸吉(後の光雲)の年季が明けた頃には素人になっていて隠居していた。但しこの御仁、ただの楽隠居であろうはずがない。長屋の格子などから、手先が器用なものだから、影絵を作って、富本節に合わせ、近所衆を大いに楽しませていた。そうした祖父の手先の器用さや、祖母の凛とした教養と達者な字書きなど、その両方とも後の光太郎に隔世遺伝したものではなかろうか。そう思えるぐらい豊富な逸話が残されている。何でも鳥取藩士の出で、文化の頃に江戸に出て町人となったらしいが、光太郎自身そんなことはどうせ出鱈目だろうからと言って全く気にしない。祖父はヤクザだけではなく、光太郎の幼少時に記憶があるが、祖父はどんなことに辛いことがあっても、既に身体が不自由になっていた曽祖父を、必ずオンブして毎日銭湯に通っていた優しさもあった。

処で、西町で、この祖父母たちや光太郎たちと同居して、初めてのドンパチが勃発した。以前の香具師仲間が佐竹原で、奈良の大佛さまの模品を作って見世物にしたことがあった。その模品の出来具合を観た幸吉は黙っていられない。少なくとも佛師見習い明けの立派な彫り物師だったからだ。心(しん)は丸太にしなければならないとか、ここにこういう風に板を張り付けるべきだとか、つい口にしてしまったのである。そこで祖父と大喧嘩になるはずだったのが、大佛の中が伽藍堂になっていたのを、あれやこれやと幸吉は拵え、立派なものに仕立てあげていったと言うから運命は面白い。祖父は呆気に取られてしまったのである。こうして現場監督になった切っ掛けが、後に大きな地歩になるのだから更に面白いものである。ただこの大佛はよほど大きかったらしく、品川のお台場の沖を通る船まで見え、当時としてはモノ凄く大きな作り物だったのだろう。神田明神さまの祭礼の時、どでかい台風が来て、粗末な多くの長屋は全壊したらしいのだが、この佛像だけ半壊程度で済んだようで、幸吉(後の光雲)の腕も、祖父にとっては一種の自慢の種だったことだろう。こうした一件は幸田露伴先生の小説の材料にされているようである。尚、露伴先生の代表作「五重塔」近辺の、谷中の墓地は光太郎が最も慣れ親しんだ遊び場であった。

歳末になると、浅草 鷲神社のお酉さまに、縁起物の熊手をたくさん作っちゃ売りに行く。小さな光太郎は父親が引くリヤカーの後押しをして手伝った。光太郎(本名はみつたろうと呼ばせた)は間違いなく長男だが、上に長女のさくがいて、次女にうめ、そして光太郎で、下に妹のしづがいた。その次が道利で、次に後に高村家を継ぐことになる彫金師の豊周がいて、更に孟彦がいて養子に出され藤岡姓を名乗った。最後に出来た子がよし。そんな子沢山で、子供だけで8人もいたのだ。九尺二間の裏長屋に、それだけの子供たちと、幸吉夫妻と祖父夫妻が暮らしていたのである。時の政府は廃佛棄却(日本史始まって以来の蛮行で愚行)があったために、佛師の仕事が皆無と言ってもいいぐらいだったために、幸吉は家族を養う必要があって、何でも引き受け、どんな彫り物でもこなした。根付とか、お盆だとか、ありとあらゆる彫り物をやったことだろう。後の光太郎は父・光雲の手速さと巧みさに、愛惜を限りなく持ちながら、手記に詳細に述懐している。幸吉の妻(光太郎たちの母親)は、小舟町辺りの金谷という殻問屋に厄介になっていた人の娘で、始めはわかと言い、後にとよと名乗った人だが、大変不幸な人だったらしい。そこを世話好きな祖父がその子の余りの気立てのよさに惚れ込み、倅の嫁にと、半分身請けみたいにして、母を助けたらしい。母はまるで自分を無くすように、父幸吉(=光雲)に忠実に仕え、典型的な日本の母親像であったと光太郎は言う。学問はないが悟りが早く、お家流だけれど字もが達者で、仕来りを大事にし、年中行事に精通していて、それを子供たちに当然のこととして授けたようだ。光雲は金になる象牙はさほどやらなかった。象牙の作品はその重さで値段がつくからで、日本彫刻の本来あるべき「こなし」の技法に拘ったからであった。光雲の作品の値段は実に単純で、何日掛けて仕上がったから、その日々の手間賃で割り出されていたと言う。家計は大いに苦しかったが、弟子も増えて来ると、運命が偶然に開けて来た。岡倉天心先生が是非にと説諭懇願し、父・光雲を現在の東京芸術大学教授に推薦したのだった。西町から御徒町へ移り、それでも長屋暮らしが続いたが、芸大の先生となるとそうはいかない。生活が当たり前のように出来ると、駒込林町(上野寛永寺の薪取り場)に移り住むことになる。だが祖父は相変わらず派手なことが大好きで、光雲もそれを許し、それで尚一層家計は逼迫していた。

父・光雲 芸大の教授となる

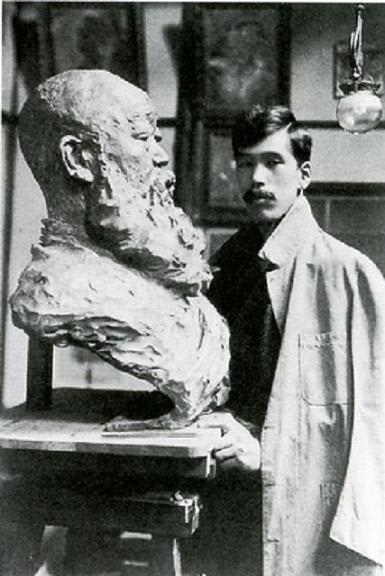

父・光雲像を制作する光太郎

確か この像は安曇野の碌山美術館にあるはず

父・光雲の代表作 「楠公馬上像」 皇居前広場にて

父・光雲の代表作 「西郷隆盛像」 上野恩賜公園にて

この時、最も煩かったのは白洲正子の祖父・樺山海軍大臣であった

光雲はその木彫に本来の価値があり 万博に出品された「老猿」

父親である光雲と光太郎の二人はお互いの芸術的方法論や手法に、大きな差異があり、父子の相克は酷いものがあったなどと、一般的には書かれてあるが、高村光太郎全集の第十巻にある「回想録」を読めば、全くそんなことはないのである。どれだけ丹念に父の偉大さを評価していたかが分かろうと言うものである。晩年光太郎はロダンを批判する代わりに、父親が言っていたことを、はっきりと書いている。「ロダンの彫刻はまだまだコナシが出来ていない」と。そして光太郎の作品に、木彫の小品が多いが、光太郎の妻・智恵子は、それらの小品を殊更喜び、出来上がると、智恵子は胸中深く作品をしまいこんで、駒込林町の夜の町を飛んで走っていたのだった。光太郎の木彫の立派さは父・光雲の絶大な仕込みがあったからである。光太郎の幼少時分から、制作のあらゆる場面を見せていた。口で言ったり、手本を示すことは一切なかった。「楠公」の像を創る現場に明治天皇がわざわざ出向いて観た時も幼かった光太郎を連れて行った。だが光雲は内心楠公の刀の部分が仮付けであったことを心配し、万一取れるようなことがあったら、切腹ものだと覚悟していたので、光太郎どころではなかった。又光太郎は父・光雲の、どんな行動をも見て育ったものだ。祖父も光太郎を可愛がった。何せ母親のとよは、又女の子であったら離縁も覚悟をした光太郎の出産であったし、そういう時代だったのである。それだけ長子というのは重いものであった。

一方、光太郎は美大に進んだ時、与謝野鉄幹の雑誌に寄稿したり、次第に文学にも目覚め、洋行から帰ると、中原中也たちとパンの会を創立し、荒くれた生活をしていたことは事実で、だからと言って父・光雲に対しての宛て付けであろうはずがない。最初行ったアメリカも、ロンドン行きもそれぞれ一年ずつだが、パリは9ヶ月。すべて光雲が出した私費であり、官費留学などという甘ったるいものではなかった。パリでは直接ロダンと出逢った。時に留学先で知り合った荻原守衛も一緒だったが、ロダンと出逢って近代彫刻を学んだけれど、父に面と向かって刃向かうことは一切なかった。但し光太郎の随想に、「出さなかった手紙」や「父との関係」という一文が多数はにかむように残されているにはあるが。尚新宿・中村屋二階で、守衛は大量の喀血をし、若干30歳で亡くなるが、中村屋のオーナー相馬夫妻は、何と光太郎と同じ駒込林町に住んでいたのである。ご夫人の黒光と、守衛はただならぬ関係であったようだが、守衛は遊ばれただけであったのかも知れない。可哀相な守衛。荒れくれた生活を送っている時に、偶然出逢ったのが長沼智恵子であった。その智恵子は光太郎の不良性を一気に変えてくれた人と光太郎は自作の詩に歌っている。そうして長沼智恵子と、上野・精養軒で結婚式をあげるに至る。父・光雲は大変な喜びようであったらしい。その後光太郎はロダンの翻訳をし、若き彫刻家にエールを送るが、断じて芸大の教授にはならなかった。僅かな稿料で、智恵子と二人糊口を啜いだのである。智恵子の実家の酒造(花霞)屋が傾くと、智恵子はだんだん可笑しくなり、40を半ばに本格的に狂い始めたが、光太郎の智恵子への愛は変わることが全くなかった。光雲は貧乏だった息子夫婦に何くれと援助し、智恵子を光雲も相当可愛がったようである。半狂人の智恵子48歳の時、光太郎は智恵子を初めて入籍した。もし自分が早く逝ったら、智恵さんはどうやって生きて行けるのだろうと真剣に心配したからであった。光雲も大賛成し、でも智恵子の死を看取ることもなく、明治の大彫刻家は昭和9年に82歳で大往生したのだった。軍部の台頭も知らずに死を迎えた光雲は幸せな人だったかも。尤も光太郎・智恵子の二人は入籍せずともやって行けるはずと、それがモダンな方法だと信じたためであった。それまで智恵子と、三歳差であったことも知らなかった光太郎であった。やがて品川の南ゼームス坂病院で結核を併発すると、総合性失調症で智恵子が死に、光太郎はどんなに哀しみにくれ、嘆き苦しんだことだろう。

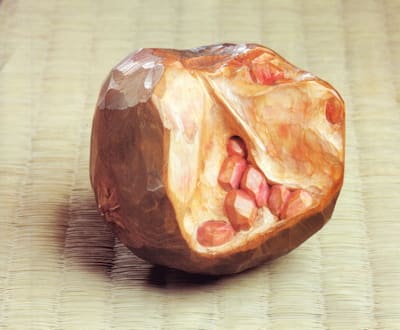

智恵子が52歳で亡くなり、太平洋戦争が勃発すると、遮二無二光太郎は戦争を鼓舞する詩を書いた。まるで智恵子の哀しみを振り払うように、書きまくった。但し実際の戦局は一切知らされることもなく書いたもので、戦後バカ者集団の日本共産党は光太郎のように戦争に関わった人物として糾弾し戦犯の一人として扱ったのである。能天気集団のイデオロギーは一体どれほど時間を持つものか、共産主義の歴史は何年なのかと、今改めて日本共産党をここに激昂するが如く激しく糾弾したいものである。山田耕筰やサトウ・ハチローや、多くの画家など、戦争に駆り出されたすべての芸術家がヤリ玉にあがったが、特に藤田嗣治などが最も可哀相で、彼は二度と日本へ帰ることはなかった。戦争賛美は確かによくないことだが、反論にはならぬが、日本人総員が軍部によって催眠状態ではなかったかとだけ申し上げておこう。中でも宮本三郎が描いた「山下・パーシバル両司令官会談図」などは見事な戦争絵画で、マレーの虎と恐れられた山下中将の敗戦辺りで戦争を終結していたら、原爆投下も沖縄の激戦もなかったことだったろう。たった半年だけの勝利で、延々と負け続けた関東軍は決して許せない。取り分け関東軍の主計だった東条英機は絶対に許せない。本国から戦費の調達が難しくなったら、彼は中国人に芥子を栽培させ、阿片を売買させて、戦争をし続けた張本人であった。自決も出来ぬ軍人などいるものか。まぁこのぐらいにして先に進もう。昭和20年4月の、東京大空襲で光太郎のアトリエが焼かれ、作品のすべてを消失し、腑抜けのようになって光太郎が向かった先は、宮沢賢治の花巻で、生前賢治は光太郎のアトリエに来て、賢治と光太郎は兄弟のような間柄であったからだろう。無論賢治は既に死んでいなかったが、実弟の清六さんを頼みに出掛けた花巻。だが過酷な爆撃は花巻にも及び、賢治の実家は空襲によって灰塵となり、光太郎は途方に暮れた。そこを花巻の青年団が山口に案内し、そこに小さな小屋を建て、生涯最期の七年間を、あの粗末な山荘で、自給自足しながら暮らしたのだった。山口は特に酸性土壌が酷く、過酷な生活体験であったことだろう。粗末な小屋に、真冬は吹雪が吹き込んで来て、光太郎は頬かむりをして寝たようである。そして戦争詩について、ついぞ弁明することがなかった。「私にはもともと離群性がある」としか。そして父親に連れて行って貰った明治天皇陛下との会見があったかどうか、生涯果てるまで、お正月には日の丸の国旗を掲げることを忘れなかった。正月の詩は何十篇も多大に残っているが、昭和30年、山口の山荘前の、白雪に挿した手描きの日の丸の詩篇が最期であっただろう。やがて青森市から注文が来て、十和田湖畔に立つ「乙女の祈り」を完成させ、智恵子の眠る駒込の霊園に仲良く収まったのであった。享年73歳。尚「松庵寺」と言う詩が残されているが、戦災で焼け出された花巻にて、畳二畳ばかりの仮設の寺で営まれた法要のことを歌った詩で、殆ど智恵子の供養をしたことになっているが、仮の位牌は智恵子だけではなく、父・光雲の位牌もあったことは間違いないことである。これら、市井の一芸術家の生死は、今日の私たちにどうだろうか、大きな希望と勇気を与えてくれるものと信じていたい。大勢の家族を一手に引き受け、激動の生涯を終えた光雲にも、お線香の一本でも立てるべきだろう。今回の記事の最後は光雲の手業を盗み磨いた光太郎の木彫の小品をご紹介して終わりたい。更にもう一つ山口に現存する光太郎の山荘を出しておこう。但しこのような立派な鞘堂は以前はなかったことだと申し述べておく。

光太郎作 木彫 「桃」

光太郎作 木彫 「蝉」

光太郎作 木彫 「石榴」

いずれの木彫も高い精神性を感じられてならない

高村光太郎 山居独考の跡 これは鞘堂で中に本体の粗末な小屋あり