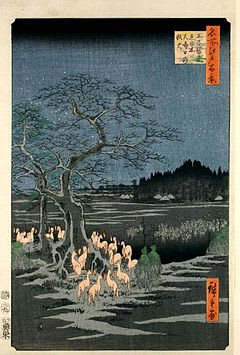

能で 最も重要な面 「翁面」

「敬老の日」に

近年は独居老人の数が圧倒して多く 所謂家族崩壊が進んでいる

また徘徊するご老人も多く 行方不明になられた数も 圧倒的に多くなっている

尤も若者の 単身生活者が多いのも その予備軍として憂慮に堪えないのだが

私は 若い人の自死者が多いことに さほど同情的ではない バカヤロウと叫んでしまいたい

哀しいのは 戦前戦後 爪に火を点して生きて来られたご老人の自死 胸が張り裂ける程の痛みだ

都内では墓石をめぐる議論が絶えず起こり 近い将来に対し 痛惜の念をもって心配事が続く

私たち財団は三年前から その土地土地のご老人たちを雇用させて戴き

森への智慧や経験や 痛みや悲哀など ユトリ世代の若者たちと真摯に共有させて戴いている

孤高の画家・田中一村が描いた「薬草図天井画」

石川県宝達志水町の「やわらぎの郷」 聖徳太子殿天井に描かれている

《 還暦 》

人はたった一度の人生を出来れば長生きしたいと願うのは当然である。そしてその長寿をお祝いし、若者が主となってお祝いするのは、長寿にあやかりたいと願ってのことである。戦前まで、「人生50年」とされ、平均寿命はひどく短かったのである。信長の舞った幸若舞による「人生五十年」が、至極一般常識であったのだ。だから60歳まで生きたということは稀有なことだったのである。

それが中国から伝来された十干十二支の数え方の影響で、暦年・歴日を算出していた。古代中国で始まった紀念法は、年・月・日を数え、それを記録する方法である。甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の十干からなり、一ヶ月を三旬に割って、一旬十日の各日につけられた名前であった。もともと植物の生長段階に合わせた表記文字だったが、後年、それぞれに動物の名前をあてるようになり、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥とよばれるようになった。この十干と十二支の組み合わせでつくられたのが、俗にいう「えと」である。干と支を順に、甲子、乙丑、丙寅・・・・・・というように組み合わせて、癸亥まで、六十の組み合わせをつくり、六十一で最初の甲子に戻るというわけである。因みに、十干は、陰陽五行説に基づいて、木・火・土・金・水の五行からなり、更に兄(え)と弟(と)<=陽と陰>に配分されるため、例えば「甲」は木の兄、「乙」は火の弟、「丙」は火の兄・・・・・と言った具合に呼ばれた。従って、これに十二支を加えると、甲子(きのえね)とか乙丑(きのとうし)などというようになる。

いずれにせよ、六十年を一サイクルにして、暦法を用いていたため、六十年で、その人その人の暦が元に還るので、これを還暦と言った。ただ現在の六十歳の方々は現役世代が多く、還暦のお祝いはそう嬉しくもないかも知れないが・・・・。

昔は年齢を数える時、生まれた年を一歳と呼んだために、六十一歳が満六十歳となったので、六十一で還暦と称された。還暦になると改めて生まれた歳と同じ干支名をつけてゆくことになるから、赤ん坊に還ったと言う意味で、赤いチャンチャンコと烏帽子を贈ってお祝いする習慣が成り立ったのである。これはかなり古くから行われた行事らしいが、庶民の間で一般化したのは江戸時代からであった。そして還暦になると、公職や家長の座から退いて、隠居生活に入ると言う風習も戦前にはあったようである。「今まで家族のために働いてくれてご苦労さま!これからは充分に人生を楽しんでくださいね」と言う謝意であったろう。ところが現在ではご老人の呼び名が非常に高齢になってきている。団塊の世代の方々が圧倒的に多い所為でもあるが、六十と言っても何々楽隠居なんか飛んでもないと言うわけで、政府では七十でも現役として働ける政策があるようである。シニアの活用と女性の活用が成長戦略に欠かせないというのである。何だか余裕のない乾燥した考えのようで、人それぞれと思うが、第二の人生こそ別個な重要な人生があるではと申し上げておきたい。

どうやら赤いチャンチャンコは流行っていないらしい ケーキとか薔薇とかが贈呈されるという

尚この薔薇は6年ほど前 99歳亡くなられた近所のお爺様の作で 大事な薔薇である

《 古稀 》

古代社会では、四十歳から始まって、五十歳、六十歳と十年ごとの長寿のお祝いをしていたが、還暦の風習が廃れると、最後に七十歳の年祝いだけが残った感がある。中国盛唐時代の大詩人・杜甫の『曲江詩』に、「人生七十古来稀なり」とあり、稀な長寿を祝う習慣は今でも行われているのだろうか。これを「古稀」という通過儀礼である筈だが、筆者には超高齢化となった現日本には、ご長寿の数が世界一となり、何とも心もとないこの記事であろう。

《 喜寿・米寿・卒寿・白寿 》

七十歳まで生きるのが稀であった時代からすると、更にそれ以上のご高齢者はもっと珍しく御目出度いことであった。それこそそこに日本独特な智慧でお祝いをする儀礼があるから、序でに書いておこう。即ち「喜寿」と言うのが七十七歳のお祝いだが、これは「喜」と言う字を草書体に崩して書くと、七を重ねた文字になり、これを七十七と読んで、「喜寿」としてお祝いしたものであろう。

「米寿」は「米」の字を分解すると、八十八になることから、古来お米を主食とする日本人らしい発想のお祝いであるだろう。「卒寿」は、「卒」の字を草書体にして書くと、九と十になることから、九十歳のお祝いになるということである。但し米寿と卒寿では一年と数ヶ月しか経っていないので、通常米寿より、卒寿のお祝いが多いように思われるが、如何だろうか。「白寿」と言うのは、「百」から「一」の字をひくと、「白」と言う字になることから、九十九歳のお祝いで、我が家では高祖父が百三歳まで生きたので、それこそお祭り騒ぎのドンチャン騒ぎだったらしい。

このように、色々なことにこじつけ、判じ物みたいな工夫を凝らして、長寿のお祝いをする日本人独特な生活習慣は、今や有名無実化しているのが淋しい限りであると言えなくもない。長寿に限らず、七五三から始まって、十三歳の歳祝いや十九歳のお祝い(女の子のみ)や、二十五歳や三十三歳のお祝い(女の子のみ)や、四十五歳のお祝い(男の子のみ)や、四十九歳の年祝いがあり、豊かな文化があったと言えようか。長寿のほうも、前掲の年祝いの他、七十三歳や八十五歳の年祝いもあったようである。また厄年と祝年の混同する時期もあったようだが、いずれにせよ、幼い者に対する思い遣りや、ご老人に対する尊敬の念を表す、こうした習慣は今後なくなって欲しくない心情である。犯罪まで、アメリカに追随してゆくような、サミシイ文化の日本ではない筈なのだから。

当家に二人いるご老体が好きな 各種お寿司を用意してお祝いをしている

通過儀礼と言って それぞれの年齢に合わせたお祝いがある一方で

去年一年間で 認知症などによる徘徊によって 何と一万人以上を超えるご老人が不明であり

警察に届けられた方だけで 1万322人で 統計を取り始めた一昨年より 715人も増え

中でも深刻なことは 既に亡くなっている行方不明のご老体は388人もいて 増加傾向だと言う

GPS機能をつけたほうがいいとか 何だかとってもウスラ寒い思いがするのである

また100歳以上となる高齢者は5万4397人で 過去最多を更新したことが

13日「敬老の日」を前にした厚生労働省の調査・発表で分かった

前年から3021人増え 43年連続の増加となり 今年度中に100歳になる人も過去最多の2万8169人と

都道府県別の人口10万人当たりの人数では 島根が高知を抜いて2年ぶりに1位となったようである

幸不幸 糾える縄の如くであるが 長寿のお祝いを 一先ず本ブログで心より申し上げておきましょう

多数を占める老人問題は 目線を低くして見るべきである

墓石やら戒名の問題やら それを看るべき不可欠な家庭環境の問題やら 介護の問題やら

若者を含めて 単身家族時代が到来し 更に多くなってしまったことへの自責はあるのだろうか

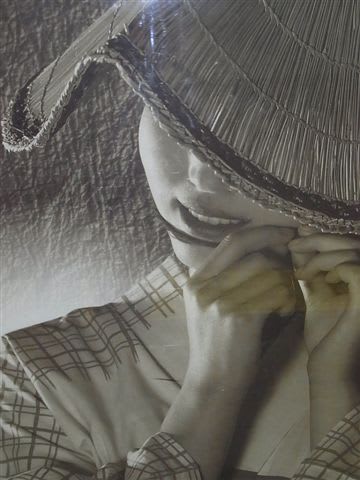

能楽では 老女物が最も重く難曲で 稀代の名人でも なかなか演じ切ることが出来ないものである

それだけに 「老い」の問題は 社会変化に合わせ 日本人の矜持として考えて行くべきであろう

年老いて 益々美しさを増す能の女面 (増女と老女面と)