東京での学生時代の最大の思い出はバンド活動である。2年生から軽音楽同好会に所属した私は3年生の頃、その後も縁を持ち続けることとなったメンバーとバンドを結成した。本来プログレ好きの自分だが、まさにその手のコピーバンドとして活動を開始。当初はイエスやジェネシスなどのコピーだったが、その後オリジナルにも着手して、集大成として卒業までにアルバムを作ろうということになった。それが写真にある「招待夢」(しょうたいむ)である。主たる録音が1980年3月と記載されているので、42年前の今頃頑張って制作していたことになる。

バンドのメンバーはドラムのYくん、キーボードのKさん、そしてヴォーカル担当の私の3人。ギター・メンバーがなかなか定着せず、結局私が高校時代に一緒にやっていた他大学のTくんにお願いした。これが見事にマッチング。そしてベースは飛び入りで練習に参加してくれたベーシストSくんを皆がとても気に入り、口説いて何とか加入してもらった。

その他このアルバムには多くの人達の協力を頂いた。今考えると皆さんよくぞそこまで力を注いでくれたと感謝に堪えない。まずは録音にエンジニアとして携わってくれたMさん。当時某レコード会社の社員で、個人的に4チャンネルのオープンテープ・デッキを所有しておりそれを惜しげも無く使用させてくれた。三田にあったMusic Studio OUR HOUSEのYさんも、趣味だからということで無償で8チャンネルのテープレコーダーで演奏を録音してくれた。この方々の協力がレコードのベーシック・トラック音源になっている。さらに、「晩秋」という曲ではヴァイブラフォンのソロを入れたのだが、その奏者は、これまた高校時代のドラム担当メンバーだった他大学のAくん。そのヴァイブラフォン自体は楽器店から無償で貸してもらい、彼の自宅で録音した。ベースのS君が加入する前に暫定的にベースで参加してくれたTくんも彼の友人。さらに、アルバムジャケットや各楽曲をイメージしたイラストの数々。これらは当時の女子高校生達の手によるものだ。

アルバムの制作はその後、オーバーダビングやマスタリングなどの処理があり、結局卒業までには完成しなかった。バンド・メンバーも社会人としてそれぞれの道に進んだ。私は北海道立の高校教員となり某地域に赴任。そこで出会った生徒達にイラストや歌詞のタイピングなどをお願いした。これは決して教師としての立場を利用したのではない、と釈明させて頂く。明らかに才能のある美術部員の生徒2名、そして商業科の生徒にレコード制作の話をしたら、とても興味を持ってくれたのである。特に、当時はワープロやパソコンなどない時代だから、和文をタイプするのは「和文タイプライター」という特殊な機器と技術が必要だった。商業科の生徒はそれが当たり前のようにできた。Fさんは一生懸命歌詞を打ってくれ、そしてSさんとKさんの手によるイラストと共に立派な歌詞カードが完成した。アルバムジャケットのイラストも、「招待夢」という言葉からの連想をイメージ化したものだが、全体の楽曲が持つトーンを端的に表した秀作だと思う。本当に感謝である。

さて、前置きが長くなったが、この度このアルバムのリミックスに着手した。最初に仕上げたのがA面3曲目の「晩秋」である。これは私の曲であるが、主な編曲も自分で行った。学生最後、バンド活動最後だからという思いで、やりたいこと全てをつぎ込み、とても過重なアレンジとなっている。だが、それらを見事に演奏しているメンバーの力量が凄い。この曲では、大学のサークルで女の子バンドのヴォーカルをしていたRさんにソプラノボイスでの参加を依頼。彼女も無償で協力してくれた。YouTubeにアップしたので、ぜひお聴きください。

続いて、「真夏のかげろう」。ギターのT君の曲に私が作詞した作品。実はこの曲はアルバム未収録。私が北海道に戻ってしまったなか、東京在住の残りのメンバーで伴奏パートを録音。その後私の歌を仮に入れたがそのまま放置されていた。今回、そのヴォーカル・パートはそのまま使い、ハモりや12弦ギターなどを加えて形にしてみた。40年ぶりの完成である。

他の楽曲も暇を見つけてリミックスに取り組む予定である。今回、40年ぶりに自分たちの作品、アルバムを見つめ直し、当時のメンバーの意気込み、努力、そしてその成果である演奏力を思い出すことができた。何よりも、繰り返しになるが、周りの皆さんの多大な協力があったことを改めて実感。もう連絡も取れない人も多いが、この場を借りて心から感謝申し上げたい。ありがとうございました。

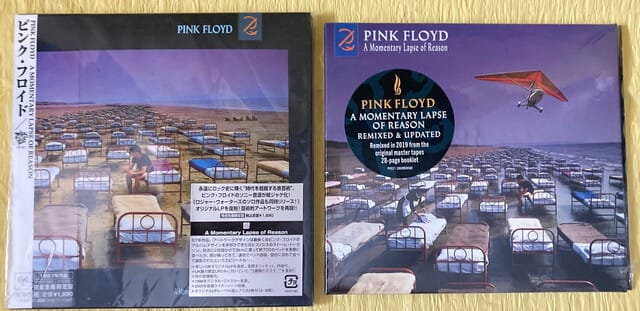

(Universal Music の広告から)

(Universal Music の広告から)