古代史擬

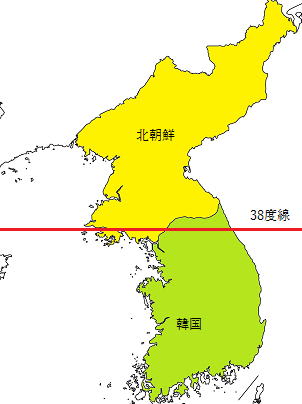

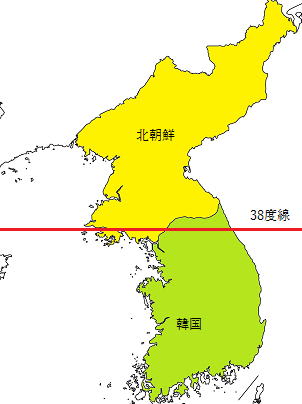

延暦の日本三十八度線

箱根山を境に日本列島を二分したのは、なにも徳川家康が嚆矢ではない。

彼は箱根を境に東は「金本位制の四進法」、西は「銀本位制の十進法」と一国二貨幣制度を作った。(「箱根の山は天下の権」に詳細)

宝亀十一年つまり七百八十年。

陸奥の上治郡の俘囚(日本原住民)が蜂起して、伊治の砦にいた占領軍の紀の広純を討ち、武器食糧を奪還すると、すぐさま、

「それッ西へ……失地回復するのは、このときしかない」と雪崩をうって攻めこんだ。

この時期、継体王朝系の藤原仲麿が勢力を伸ばしてきてから三十二年たち、弓削道鏡が東へ追われ十年目のことである。

翌七八一年は、「天応元年」となり、次の八二年には、「延暦元年」となって恒武帝の世となる頃のことなのである。

だが、エビス、エベス、エソとよばれ、エの戸(江戸)以東へ追われていた、アマのつく天の王朝系や騎馬民族で、新しい王朝へ国譲りのため疎外され追われていた者らの子孫は、

「エの戸を破って西討せん」と、今の神奈川県から静岡まで必死の進撃を続けてきた。

のち藤原体制が確立されると、彼らは、蔭の民となり差別され、さながらアメリカでの白人騎兵隊に、討伐されるインデアンみた卜な存在になってしまい、西国人より、「東えびす」と、東国に居住の者はあくまでも卑しめられるようにもなる。

しかしてある。もともと、エビスというのは、パンダが棲息している笹の多い沿海州から北満では、「女性自身」の呼称なのである。

仁徳王朝について南鮮クダラからきた人々が、捕虜にした女たちを売春婦扱いして、エビスとそのものずばりに蔑称したのが、後に一般化したらしい。

いまは、また復活し「エビスビール」として出廻っているが、シベリア出兵時代に、「エビスビール」の名で輸出しだのが、原地の人に、その名を忌まれて一本も売れず、みな零下三十度で瓶が破裂し、サッポロビールに名を変えたのは半世紀前の事である。

が大正時代では、もうエビスはエビスさまといった七福神の一つになっていて、縁起のよい名称と思って増産送荷したらしいが、向こうでは今でも女の隠し所をいっている。

だから、さぞ塩っぱいビールだろうと一本も売れなかったままでの事だが、日本の歴史家は京都の人のように、知っていながら知らないそぶりだろうが何もいわない。本当のことは書かない。

だから、エビスの名でまたリバイバルされたのだろうが、さて七八〇年から七八二年にかけてどんどん東北から集団で西国へと進攻してきたエビス軍は、

「田子の浦」の名で今はよばれる辺りから、「三保の松原」にかけての清見が関で、必死になって木柵を作って拒む相手に、せき止められてしまった。

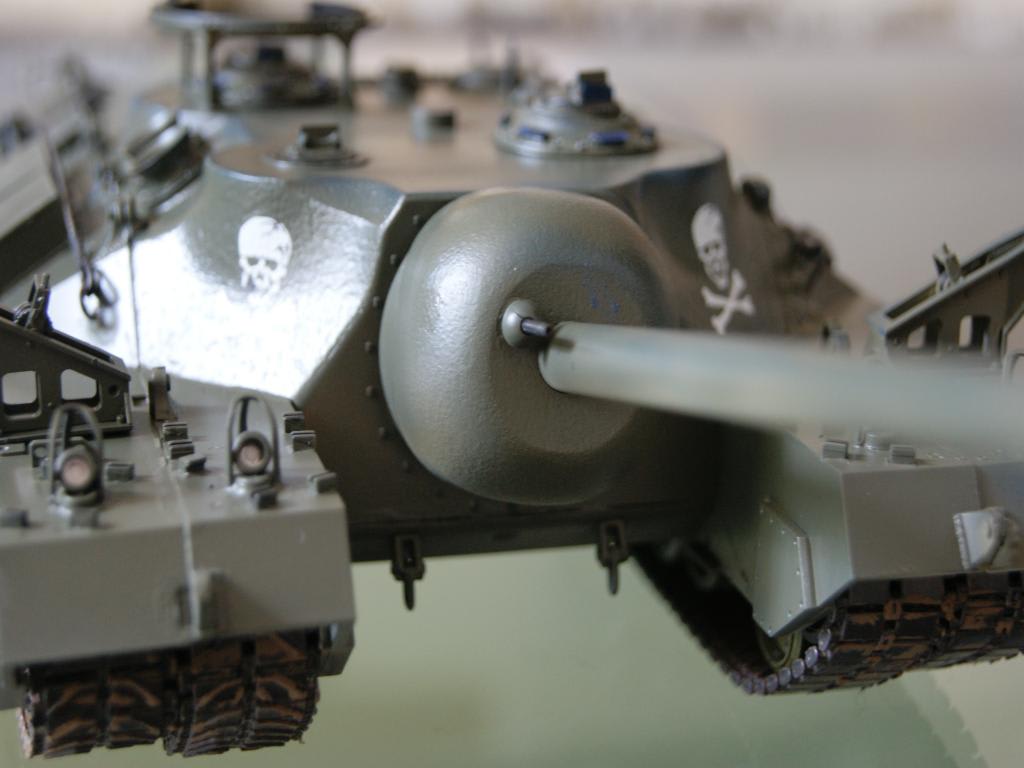

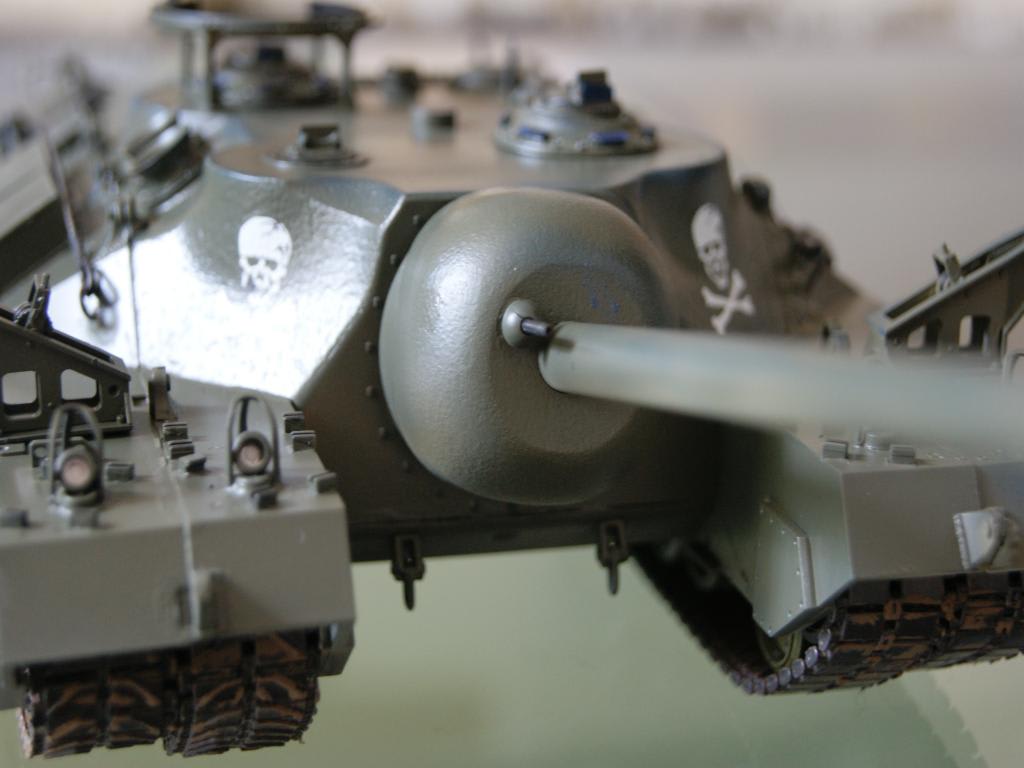

もちろん当時のことゆえ、三十八度線のように直線ではなかった。だから庵原の先の清水よりの辺りを、エゾ共の最後だから、「江尻」の名で呼ぶのは、エビス軍の後尾がその辺りまで溢れていた名残りであろう。

現在の茨城県の多賀の砦を落とし、そこの弓矢や馬匹や糧食を奪って一の関の連中も、「西国突入」と清見が関へ迫ってきたので、第一線がアキタのアタマロ軍ゆえ、次が岩手の一の関軍でイ、

江刺(のち京では餌刺しとよぶ)のエ、雄勝からのオの四軍が、富士山を仰ぐ地区までアイ(ウ)エオで号令をかけ進出し隊伍を整えた。

が、藤原体制の方は今でも算数というごとく、「イ、アル、サン、スウ」と十進法だが、エビス軍の方はそんな高等数学はできなく、

「片手の指で、勘定をすまそう」とした。江戸時代まで五人組とか、隊伍を揃えて行列を進めた、というのもそれから来ているのである。

旧帝国陸軍も最小戦闘単位は五人編成で、これの長を「伍長」としていた。

というのはそれからである.また金貨幣制度で、五の内から一を引き、「四朱で一分、四分が両」とする計算法も、発祥は清見が関である、つまり駿河湾に向かって、今でいえば、「東日本人民共和国」を作ったのは、

人口のすくない当時でも十万余はあったと思惟せられる日本原住民である。さて、「西日本に桓武王朝」はこれまで東征、蝦夷とかエビスと呼ばれたのを討伐した事はある。

だが逆に攻めてこられたのは、初めてゆえ公家共はびっくりし、周章狼狽した。

そこで本土決戦に備え信州へ大本営を、移そうとした大東亜戦争の時ように、山背国の険である長岡へ、延暦三年には疎開された。七八四年十一月十一日のことである。

もちろん、西軍がいつまでも日本列島を東西1二して放っておく訳はない。

歌人人伴家持が亡くなった翌年から車備拡張をはかった。延暦五年の、『勅』によれば、「七月十九日に太政管院をおこし、群臣の中で意見のある者は、身分に係らず発言を許可」した。

「八月八日に東海道と山陰道へ使いを出し、軍士召集準備、武具の徴集厳令」を行った。

延暦六年の『勅』では「正月二十二日に令して命ず、王官や百姓らが異俘(エビス、エゾ)と通じ交わったりすれば、利敵罪として罪せられる旨を告ぐ」さらに、延暦七年の『勅』になると、

「東西分離を憂いたまい、比叡山に延暦寺を建立して降伏の祈願をなさしめたまう」ということになり、

「七月六日に参議紀ノ古佐美を召し、征夷大将軍に任命、十二月七日に到りて古佐美が、エゾの勢い強くしてわれ勝つあたわずと、清兒が関より戻ってきて解任を奏請するのに、

東海道より進まず富土山の裏側の道を行くべしと、殿上に召し征夷の節力と勅を賜う」となった。

つまり東日本エビス軍の裏をかき、東山道から現在の茨城へ五万の軍をすすめたのである。延暦七年の『勅』は、それゆえ、

「三月九日、諸国軍を多賀城に会さすは、そこより叛賊の本拠地をつかしむ為なり」

「六月三日、されど紀ノ古佐美より戦況を奏上し、芳しからざる旨を報告しきたる」

「七月十七日、征夷大将軍古佐美へ、賊が頑強なるも撃ちてしやまむと激励の勅を下す」

といった具合であったが、男たちは清見が関へ出動し平泉に居たのは女ばかりだったので、五万余の西軍は、なめてかかってひと息に攻めかかったらしい。

しかし女将と書いてオカミと今も呼ぶことく、エビス軍の女たちは勇敢で強かった。

「山へ行けば草むす屍、五万余の男子にて生きて戻るは者は算えるのみと、九月八日に征東大将軍古佐美帰還し、節刀を戻し処分をまつ」と出ているが、十日後の『勅』では、

「勅使、古佐美の許へゆき、やむ得ざることと、その敗戦の罪を免ぜらる」とある。

これでは仕方がないから、大敗した西日本軍は、「征夷のため延暦九年三月に畿内で革甲二千領、四月には九州で三千領の割り当てをし、十四万石の軍食の供出を天下に布告をなす」

「翌延暦十年三月二十六日には京畿七道へ、追加の革甲の増産を命じられ、十月二十五日には征矢(そや)の大量供出を下命。十一月三日には十二万石の軍糧の追加供出を厳命」と、

いわば国家総動員法を発布されて、東海道軍は清見が関を強行突破。東山道軍は裏から進んで日本原住民のエビス軍を破ったのである。そのため、

「延暦十三年十月二十二日、長岡より平安京へ戻られる。この年八月に『続日本紀』できる」という結果にやっとなれたのである。

大陸勢力にとっては、めでたしめでたしであったろう。