論考 源氏物語(源氏物語はポルノ本)

以前、尼さん作家による「源氏物語」が出版され、売れ行きも好調だったという。さらに女流マンガ家によるマンガ本も大変な売れ行きだという。両方とも「女の哀れ」に主眼を於いているきらいがあるのだが、それが又受けているのだろう。さらに最近の新聞広告では【源氏大学”99】と銘打って、受講料14000円だという。講師には大学教授、講師、歌人漫画家などだか゜女が多い。また「源氏物語論」において、ある女流評論家は、

「読後の私は、少なくともこの小説を知らなかった時の私ではない。そう云えるだけの内部変化を、私はこの作品によって惹起された。悲しいばかりの女の目を見たと思う」と書いている。

前もって断って置くが、私は何もとやかくの感情があって、これを俎上に乗せるのではない。「一見確かなようで、実は何一つ不変ではあり得ない人間存在の不確かさについての、強烈な認識」とか、

「作者自身の深い虚無的な存在感」とかいった、まことに当たり障りのない批評角度の甘さをここで追及するつもりもない。しかし、現時点においては、こういう微笑を誘うものの方が、他に刺激を与えることなく、つまり他人の神経をかき乱すことのない安全性において取り上げられるからなのかと思う。

つまり他の売文業者の営業妨害にならない美点において、書評にも大きく取り上げられることを、当人が知悉しての計算だと読みとれるから困るのである。しかし、それならば何も、王朝女流文学を読んだからと言って、事改まって、

「悲しいばかりの女の目を見たと思う」までは余計ではなかろうか。いくらエッセイとはいえ、こうした露出感情の提示は、まるで女を売物にするような読後感さえ持たせ、これでは逆効果ではあるまいかと、危惧される傾きがないでもない。また、

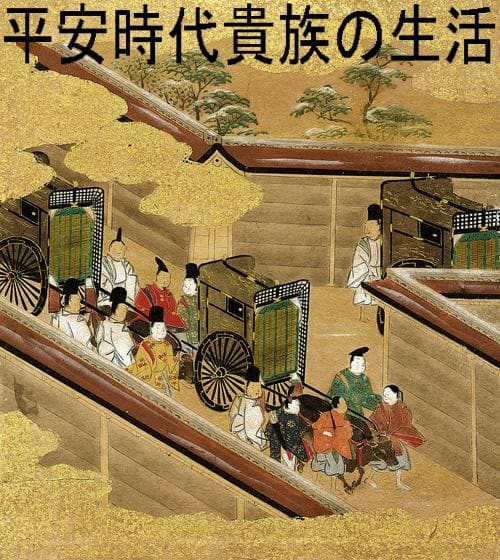

「源氏物語のような作品を生んだ同時代の貴族社会の文化圏には、理想に対する信仰が確固としていた・・・・つまり宮廷文化自身が、まだまだ源流の魅力を保っていたとみられるのである。・・・・人間の心を美に対する調和を求めるものとして、物語を動かしていこうとする作者の理想化が行われていることは明らかである源氏物語の内に、そうした調和の美を造り出させ、あたかもそういう世界が実現したかのような錯覚さえ、千年後の我々に与えることになったのであろう」

とするような、女学生の頃の国語教師の話を聞いた時からその儘で、素直に固定しきったような観念では全く閉口させられてしまう。つまり、これらの両者の説は、他から教えられ又そうあるべしと読まされた、第三者の解釈から何の進歩性もなく、そこには個性も独自性も見出せないのである。つまり表現自体に於いては、女学校用の「注釈源氏物語」の評釈よりは名文であり、達者なものも出てはいるが、根底をなすべき理念に於いては、そこには何一つ発想の萌芽さえも見出せない。

つまり、これらはかって、お下げ髪をした清純な十六七歳の少女時代の感傷を、唯、大人になったお利口な女が、言葉巧みに尤もらしく語る以外の何物でもない。という事は、「源氏物語」を初め、あの王朝女流文学というものの在り方について、一般には、どう考えているかという基本的な命題になるだろう。

さて、まさか当時、文学全集があって、その一揃えが真空書櫃に密閉され、その後千年たって開櫃されたとは、よも考えてはいまいが変である。そして何しろ十世紀前の原作だから、木版活字やバレン刷りの木版で初版が出た訳でもなければプリント印刷でも無い筈である。つまり千年間どうして伝わったか。その必然性そのこと自体に対して、彼女らはこれまで一度でも着想したことがあるのだろうかと疑問が出てくる。

他から影響されたとしても、それに盲従することなく、それを克越したところに立てられるものが、その人間自体の判断であり、常識であるが、果たしてどうかと言いたい気もする。つまり西暦九世紀の初めから漢字普及に畿内にかけては弘文館、勧学院、奨学院といった私学校が存在したが、これは今日の英会話塾にも当たる。

言い換えれば、戦時中の日本軍宣撫班によって東南アジア各地に設置された日本語学校のようなもので、中国の文字だけを教えた所なのである。だから十一世紀初頭の「才媛輩出」といった時代においても、いくら関白藤原道長の娘の彰子が中宮に立ったとはいえ、当時はまだ女学校など開かれてはいない。

従って国文学の時間なども無いわけである。だから、そこで紫式部や清少納言が学んだというのではないようである。学校がないということは、テキストの教科書の必要性などは、全く無かったという事なのである。さて、文字で書かれた物は、落書、記録その他を含む資料以外は、エデュケーションとアミューズメントの二つしか現実には通用しないものであるというのは、比較的穏当な常識であろう。

こうして王朝文学なる物は当時にあっては、果たして何であったのだろうか。いくら今日の「源氏物語」の崇拝者が、理想に対する貴族社会の信仰であったとしても、まさか、記録として資料扱いなどされていなかったことは、これも明白な事実であろう。

またその後の時代に於いて、二十世紀までは「源氏物語」などというものは商品価値等なかった。だからテキスト用には、筆写など誰もしていない筈で、千年後の女流作家の種本のために、その祖先がこれを書き伝えていたことも聞かない。それでは、彼女たちが読んだと称する悲しいばかりの女の目を見た、と思わせる「源氏物語」とは、そも何であろうかと疑念を抱かざるを得ない。今日刊行されている「歴史年表」には西暦千三年をもって「才媛輩出」の年に当てている。赤染衛門も和泉式部もみな名を並べている。といって当時「女流文学賞」や「田村俊子賞」を賭けて、女流作家の育成をしたとも聞かない。どうしてこの一定の期間だけ、突然変異のような現象をきたしたのであろうか。

ここで先ず第一に、常識を持ってすれば、首を傾けざるを得ないようである。現代のマスコミ文化の世であれば、北海道の一主婦が、一千万円の懸賞小説を書いたと噂されると、模倣者が、アラスカ当たりからも続出するが、王朝時代には新聞など無い。勿論、文芸雑誌もない。女流を専門に誉める批評家もいなかった。しかも王朝文学といわれる物の大半は日記体であるし、又日記その物なのである。現在でも年間二千万部の日記帳が毎年暮れには売れている。そして、その中の一割ぐらいが克明に記されても二百万。女性を半分と見ても百万の日記がある勘定になる。だがその百万の女性の中で、千年後に自分の書いた物が「○○子日記」として伝わるなどと考えている者は、常識の枠の中では、存在しないのではあるまいか。・・・・・・・となってきてしまう。

ところが、西暦千三年という時代は、どういう時代かというと「正倉院文書」によっても判るように、国内の紙すきの技術が未だ開発されず、美作経紙、播磨経紙、美濃経紙とも、今日で言えば四百ポンド級の厚紙であって、薄くて文字の書ける用紙は越前紙なども未だ無かった時代である。

そしてその越前紙が世に現れてくる千二百年代までの紙はみな輸入品の唐紙であってその用途たるや、その二世紀前に仏教を持って渡来した人々によって「紙は弾丸」より貴重なものとしてプロパガンダ用よりも、その身の後生、

つまり来世功徳のために、各自が信仰心を持って写経用にしか使われなかった時点なのである。

しゃもじの由来

まだ紙が少なくて一般には木や竹が削られて伝達用にには笏(しゃく)として用いられ、この削板に文字を書いたのが反古になった時、勿体ないからと、飯盛りに用いたのが今日の笏文字(しゃもじ)そのものであるし、つまりこの時代は今日のように日記帳など一冊も販売されず、原稿用紙などもなかったのである。

唯あるのは寺の紙でその写経用紙を他へ転用するなどは、仏罰の祟りを恐れねばならぬ世相であったといえるだろう。それなのに恐れ気もなく、その貴重な輸入用紙を使って日記をつけ得るだけの身分の者は誰かといえば、限られた人間でしかない。その何人も居ない中の殆どが女性で、しかもそれが千年間もその後この世に伝承しているということは、これは奇蹟でしかないのではあるまいか。

今日、文学全集の彩りとして、明治物には必ず樋口一葉が入っている。だが彼女の作品たるや現在の女流作家と比較しても、その文章の語句の用語法など段違いである、というのは巧くないということだが・・・・・・ただ明治期に二十有歳で死んだ当時としては美人だった女が書いた物だという事と、明治風俗とくに吉原遊廓が出てくる点で、それは買い被られているに過ぎない。つまり、日本の女流作家といっても、僅か数十年の次元にこれ程の格差が生じているのである。それなのに千年前の女流作家が、雑誌や書評も考慮せず書いた物がどうして今日、まだ読むに堪えうるだけの形態を備えているのか。

千三年という時点には、電化ブームも無かった筈なのに有閑女性が、これだけのものを、一人二人でなく何人も揃って書いたというのならば、その後の千年間においても現代にも比較し得る位の女流作家が、続々と輩出してもよいではなかろうか。といった率直な疑問が起きるのではなかろうかといいたい。

つまり、女は染色体が多いから男に比して遺伝率が強度だとされているのに、千年前に優秀と目される才媛が輩出して、隔世遺伝どころか千年たってから、今日の女流作家がひょっこり生まれてくるのは、あまりにも血の循環が遅すぎる憾みがないでもない。そしてこの疑問を解くためには、「同時代の貴族社会」とされる、そのものの在り方が問題になるのではあるまいか。というのは、京都に都を移したのは桓武帝であるが、この帝の女御は、百済王媛教法、百済永継姫、尚侍(ないしのかみ)には藤原継縄の妻である百済王女明信。

藤原武鏡の妻の百済王女教仁。百済王教徳の女の貞香娘。さて、次の嵯峨帝の女御は、百済王俊哲の豊命姫。

宮人女官の尚侍には百済王女慶命。仁明亭の時にも百済王永慶姫と、果てしなくこれが続いている。百済とは朝鮮である。向こうで生まれた作家は皆日本語で書かせると、どれもみな文章が巧い。といって何も一千年前に海の彼方から一群の女性が筆と紙を持参して渡来し、又朝鮮へ(風の如く去りぬ)といっているのではない。

ただ、「源氏物語」にしろ「紫式部日記」にしろ、あの一連の作品は、構成法や叙述法の在り方が、宋学のものに相似性がありすぎる点を改めてここに指摘するだけである。

さて、今日の一般的既存常識によると前述の如く千年前の原作がそのままで書き伝えられ、筆写されて、今日までその姿を残しているとされ、そうであることを毛頭疑っていないらしいが、さて千年というのは長い歳月である。

この間に於いて、後世の二十世紀の出版社の為に、国文学教育のため文化財として、原作通り引写してくれた奇特な人間が、一人や二人ならいざ知らず、次々と十年に一冊と見ても、各時代を通して千年の間に何百人もはたしていたものだろうか。勿論、昔は文部省もないからそれに助成金も出なかったろう。さて、それは昔のことゆえリコピーもないから手写しであるが、今日でさえ自分の手紙一本書くのさえ億劫がる人が多いのに、その昔あれを文字通りに写したとあっては、果たしてそれはどんな人種であろうか。ここに疑問が起きてくる。

何しろ西暦千三年と現在の千九百九十八年の中間は応仁の乱の終わった頃に当たるが寺子屋という私学が出来たのは、その後もう一世紀後であり、勿論千文字や素読を教えたのはそれから又二世紀も下った後の元禄以降の事である。となると「源氏物語」が出来た年代と現在との間の十世紀の距離の内で、最初の七世紀は文字が書け読めるということだけで「祐筆」といった職種に就ける時代であり、一七九二年に湯島聖堂の学問所が出来た時ですらも、和学は教えてないのだから、ますます話は奇妙になってくるのではあるまいか。

なにしろ曲がりなりにも「源氏物語」等が公にされたのは十九世紀の伊勢の国学者グループの手によるものであるとされているから、それ以前の九世紀間は、これは謎以外の何物でもない。しかし、何時の時代からということは別にして、これが手写しで伝わって居たことは事実である。

文字の用いられる一部の人間が、自分で写したかも知れないが、恐らくは、これは当時の専門筆耕屋の仕事であった事も想像に難くはないであろう。そして一枚幾らか、一冊幾らかは判らないが、今日と違って文字を書けることが

特殊技術の時代だったから、その写本たるや相当に高価な物であったろう。といって、図書館がある訳ではないから、そこへ納入されたのではなく、判りきった具象ではあるが、これは当時としては「進物用品」として、書かれ綴られそれから何処かへ贈られる用途の為にこそ作業されていたものだろう事は、疑いもない。

なにしろそれ以外には必要性も用途もないし、また労力や金品を投じて写すだけの効果もなかった筈であると、ここで強調したい。つまり当時としては貴重な紙に経文を写せば、その功徳で極楽へ行けるという応報が約束されていた時代なのに、お経の写字の代わりに、和泉式部の許へ帥(そち)の宮が訪れてきて、他の男と睦み合った後であった等の状景描写を書いたりして、ジェラシーを起こすようなものを写したり、

明石の上の許へ光源氏が通ってきて、まぐわれるベッドシーンを書き写したからといって、それではとても来世の功徳など考えられもしない。だから、どうしてもそれを写した者には、その労に対して布や食料を、そしてそれを上官や高貴なお方に贈った者には官位役職といった現世の御利益をそれで得た者としか考えられないのである。

そしてここに問題がある。

といって当時の事ゆえ、それを書き写して贈られた家に、国文学志望の受験生の娘や倅が居たというのでもない。

現在の入学試験に使われるような、あんな難しい「和泉式部日記」や「枕草子」が進物用には不的確だったことも目に見えていよう。さて、物を贈るということは、相手を喜ばせ満足させることであって、なにもエキザミネーションする為ではない。それにリライトという言葉は現代用語だが、筆耕者というのは商売である。だから今の何とかブックスのように、勝手にすっかり書き直し、相手の嬉しがるようなものに書き改めた物が、果たしてその当時は贈答品として通用していたものだろうかと首を傾げたくなる。

さて、私事になるが、かって終戦直後に、天明壬寅つまり一七八二年代に書かれた漢文の「源氏物語」の一部を神田の古本屋で入手したことがある。それを見ると時と場合によっては「紫式部日記」だって、漢文にリライトされたり、それが又別人によって和文になったりして、進物先の如何によっては、どうでも変化していたものらしいと、それでは考えられる。

つまり現在の「源氏物語」その他と、江戸時代までのそれらとは、全く異質のものだったと、こうなるといえよう。

しかし、千年の余も、高級進物品として流通していたからといってその具象は、これはかっての日本人の知的教養がいかに高く、極めて文化程度が高かったとか、その頃から既に国文学愛好者が多かったという例証には絶対にならないと思う。つまり、「枕草紙」が「枕草子」に内容が変化したのは、文化文政以降の柴田鳩翁の道話全盛時代であり、そして「和泉式部日記」や、その他の王朝文学と称されるものが、今日の形象に於いて活字化されたのは、十九世紀末の明治に入ってからの、西洋活版技術による出版ブ-ムにのってからの事である。

清少納言は清書納言か

さて、近江の石山寺に閉じこもった紫式部が、一人で五十六帖の「源氏物語」を書き上げ、それが世に流布したので、主上のお耳にも達し天覧を仰ぐまでになったということになっているが果たして「本当であろうか?」という意見は、明治時代から議論されてきた。しかし大正、昭和にはいると大手の一流出版社で、この「源氏物語」の現代語訳など刊行するところが多くなってきたせいか、今ではこれに触れるのはタブー視されてしまい、「源氏物語というのは、現在流布されているようなものを、間違いなく紫式部が一人で書いたものである」というのが真実のような理念に凝り固まってしまい、それによって稼いでいる人間も多くなってきている関係上、今では神聖化されて居るようである。

しかし明治四十四年に京橋銀座一丁目に、その頃はあった読売新聞社刊行の、当時の史学の泰斗久米邦武の著作では「寛弘五年十一月の日記」の中の「皇子五十日の御祝い」の条文を引用し、それから解明してゆき、

「源氏物語が評判になってから召されて宮中へ奉公し、彼女はそのとき中宮から<若紫の巻>にちなんで、紫式部の名を付けてもらったのだが、その当時の日記さえよく見ればその事情もよく判るし、その<若紫>でさえ、彼女ではなくその父の為時の筆になったものということが判る」と、中宮へ提出するため、さも全部の浄書だけしたのが、紫式部だったような書き方もしている。しかしこれもやがて禁句のようになってしまい、今では誰もあまり触れたがらないようである。とはいえ、ここから解明してゆかなくては「源氏物語」の謎は解けはしまい。さて、彼女を中宮に召して採用し、紫式部の名を与えた一条帝の中宮とは誰かといえば、藤原道長の娘彰子である。

産み奉った皇子が後の後一条帝。その弟君は後朱雀帝と、次々と即位されるのだが、その彰子の妹の、「研子」は、三条帝の后となり、又その妹の「威子」は、後一条帝の后。次の妹の「嬉子」は後朱雀帝の女御となって、後冷泉帝の御腹となる。末の二姫は伯母の立場なのに后となったり、女御として、御種頂戴をしているが、さて彰子の伯父道隆の娘の定子が、一条帝の后でその道隆の弟道兼の娘の尊子も同帝の女御なのである。

ということは下世話にいえば、彰子はその従姉妹の定子や尊子と共に、一人の男性を巡る存在だったのである。こうなると、なまじ身内だけに互いに負けられず、一条帝を巡って競合。つまり女の戦にしのぎを削っていた事になる。

現代ならば、そうした立場の女性は化粧を競い互いに美味な食事でも作って、男を引き寄せようとするのだろう。が当時はろくな化粧品もないし、御所の中では料理も主膳寮の包丁頭の仕事であって、彼女らが料理の本と首っ引きで、勝手に好きな物を作るわけにはゆかなかった筈である。

そして、そうなると最早女の戦いたるやテクニック以外の何物でもない時代だったろう。となると、もしも「源氏物語」が現在流布している形の、ああした内容のものだったとしたら、(彰子は国文学の勉強をするため)新しく召し抱えた彼女に、「紫式部」の名を与えて、それを読ませ抗議させ聴聞していたのであろうか。もし御所の中に国文科の教室でもあって、そこで良い成績をとるのが眼目なら話は別だし、また一条帝がそういう素養のある方で、勉強するのを喜ばれたものならその努力の甲斐もあったろうが、でないとなると、どうにも納得しにくいものがある。

艶めかしくコケティッシュに振る舞わねばならぬ時に、彰子が化粧に浮き身をやつさず、「源氏物語」の勉強ばかりしていたら、その結果たるや如何になるか。

と想うのだが、案に相違して他の従姉妹二人を押さえ、帝の寵をほしい儘にし、二帝の御生母、ついで1018年には「太皇太后」にさえなるのだから変である。

それに明治37年6月に、富山房「史学会論」の中でも「才媛輩出というので11世紀初頭には紫式部、清少納言、赤染衛門、和泉式部らが数多くの著作を一斉に書き残したというが、その時代は藤原家一門全盛の頃というものの1019年3月27日には刀伊(一)来襲し、四国伊予三島社司越智近清ら討死。翌4月7日には対馬方面へ来襲し、壱岐の守将藤原理忠ら玉砕5月に入ると波状攻撃は肥前の国に及び、上陸してきた異民族軍は略奪をほしいままにする、

といった元寇の時のような国家の非常時なのに、なんら史料となる物を同時代に書かれた物にしては、どれも一行すら書き残していない」

と、これを非難し、その当時の国難ともいうべき刀伊賊その他の大事件を何も書き残さなかったことの不思議さと、才女たちの作品が紀行文や軽薄な物ばかりで、肝心な当時の外憂について、彼女らが誰一人としてその作中に触れていないのを怪しみ、

(ことによったら、その書かれた年代がもっと以前の物か、ずっと以後ではなかったろうか)とまでは言い切ってはいないが、その論の中で、「史学会雑誌第八号」に発表した「藤原氏論」で故丸山正彦は、疑問を投げかけている。

これからして、故久米邦武氏の、「源氏物語は紫式部の作ではなく、父が手を加えるか書いた物ではなかろうか」

といったその日記を援用しての展開になったものと見られるが、その後は出版資本の圧力によるものかどうかは分明しないが、丸山から久米まで引き継がれてきた疑問符は、明治の世だけで立ち消えになってしまった恰好で、今はそれについて論ずる者は居ない。

さて話は戻るがこの時の刀伊の来冠は「刀一」とも書くが、これは、「この世をば、わが世とぞ想うもち月の、欠けたる事のなしと思えば」と、説いた藤原道長が入道となって、「行覚」と名乗り出家して一週間目に、

「ご注進、ご注進、見慣れぬ異国の船が群をなして近づき、馬に触れれば馬を斬り人に触れれば人を斬り、女と見ばこれは触れた後は担ぎ去り」と襲来の知らせが届いたのである。そして、次々と櫛の歯が抜けるごとくに、「四国の社司が惨殺された」とか、「壱岐対馬の男は皆殺しにされ、女は掌に穴を開けられ縄をそれに通され、十人一束にして拐かされていった」と報告がひっきりなしに入ってきた。いわゆる元冠はこれより262年後の出来事だから、これは当時としては、日本開びゃく以来の大騒ぎだったろう。

各寺院においては一斉に、悪魔退散の祈祷が催され、今にも京の町まで異人が攻めこんでくると流言飛語が飛び交い、庶民達も、「えらいこっちゃ」と、疎開しだして混乱の最中だった。

こんな時に、

「戦は男供に任せたらよろしゅうおす。うちら女ごは才媛どすよって、和泉式部日記や、源氏物語を書きまひょ」とやっておられたものかどうか、時期的に見て確かにおかしすぎる。

また藤原道長の娘である彰子が、藤原一門をあげて上を下えの周章狼狽の慌ただしい中で、悠々と紫式部を召し寄せ、「今日は桐壷の巻でも紐といてみましょう」と優雅な、のんびりした暮らしができたものかどうかも、これ又疑問である。

だから明治40年で立ち消えになっている処の、「源氏物語は紫式部の作ではない」という明治の史学者達の率直な疑問に、ここで答えを出すとすると、私として想像でき云えることは、日本史に忽然として才媛が並び現れ、一斉に名作を書き残し、後が続けばよいが、それっきりで900年がたちましたというのは、どうも変だから、

「清少納言」にしろ「赤染衛門」にしても、今でいうアンカーではなかったかと想像し得る。

つまり以前から有ったもの(昔は著作権法等が無かったから、版権や著作権の必要もなく、作者名が付けてなかったもの)を、真名書(漢字)の読める清少納言や赤染衛門といった女官たちが、判りやすいように手を入れたかどうかは別にして、清書するとき、

「淨書者」として、責任の所在を明らかにするためその名を表紙に書き込んだから、後世になると、その清書した者の名が筆名として誤られてしまい、「才媛輩出の時代」とされ、それに辻褄を合わせるため、暇な人が日記まで作った

のではあるまいか。紫式部の源氏物語もその類かもしれぬ。

なにしろ「大日本古文書」を見ても、ゼロックスや印刷のなかった当時は、文字の書ける者は男女とも「筆生」として大切にされ、そして書き写しに誤りがあった時の責めを取らされるためか、その名がはっきり上部に書かれていた。

「正倉院文書」に入っている天平十一年三月六日付けで、高屋赤万呂が責任写字したものも、その名が表紙に明記されているし、同じく天平十六年十月八日に脱稿した「足万呂私書」のごときは、第四十五巻のものを、「鬼室乎人、角勝万呂、峰田在人、弓削狭人以下七人」で分担して写した内訳、それに要した筆墨の員数も出ている。

そして同年十二月十八日の、「写集論」百七十三巻の筆写となると、同年八月一日から写しだして十二月十六日までに終えたとなっているが、王広万呂のうつした十巻のごときは、「第三巻にては用紙三十二枚受領し破損三枚」「第五巻にあっては三十枚の内で破損二枚」と明細があって、用紙として計三百三十九枚を受け取って写したもの三百二十

五枚。書き損じ八枚、白紙返上十六枚と、第一巻の第一枚目に但し書きのようなものをつけ、それに責任者の自分の名をつけている横に明記し、十巻の最後に、この浄書料二千六拾七文を拝受した旨も附記している。

つまり文字の書ける者が希少だった頃は、正確に古文書を書き写す仕事というのは、大変有利なアルバイトみたいなものだったから、紫式部の父為時の筆によって、「源氏物語」中の<若紫の巻>がなったといっても、それは為時が創作したというのではなく、お手当て目当ての単なる筆耕だったと見られぬことはない。

ということは紫式部も、とてもお金になる綺麗なサイドビジネスだと、研子の方や、威子の方、嬉子の方の注文で書き写しをしていたものと考えられる。なにしろ著作権などない時代だし、誰の作か判らぬものを写すのだから、そこには

彼女らの主観も少しは投入されたであろうし、その書き上げて綴じた表紙に、御礼を貰う立場上で筆写の責任者として、中宮から頂いた名前をはっきりと「紫式部」と署名したのがその後、また次々と書き写されてゆく段階で、まるで彼女がその原作者の如く誤られてしまったのではあるまいか。

そして紫式部の名が<若紫の巻>から選ばれて中宮から拝領した名となると、

「清原元輔の娘で、生まれた年も没年も、そして本名すら判らない」とされる清少

納言もやはり中宮定子に仕えていた女官だったろうと想像される。

つまり中宮彰子が、為時の娘に紫式部の名を作って与えていたものなら、定子の方も清少納言の名を作って元輔の娘にやった事になる。

今日では当て字は誤字扱いされ、こじつけのように見られるが、明治になる迄は漢字はその発音さえ通れば可とされていたものである。

だから淨書者のことを「清書」と呼ぶから、定子が付けた名は「清書納言」ではなかったろうかとも思推される。つまり「枕草子」その他が彼女の名で伝わっているのも、やはり写すのが綺麗で美しく、その名を堂々と表紙に書いていたから、単なるコピーライターの彼女がいつの間にか作者になってしまった所為だろう。

また「大日本古文書」二巻の「写経所解」等を見ると、「校生」の文字で、写した文書を点検した責任者の名が必ずついている。後には「校訂」の字も当てられるが、朱筆を入れて校正することである。

さて「大江文集書」に、「右衛門志時用、学識豊祐校生厳格故賜赤染」といった一行があると、久米氏は説いているが、その時用の娘で、大江匡衛に嫁して藤原道長の妻やその娘の上東門院に仕えていたのが赤染衛門である。つまり、姓の「赤染」というのは、あまりにも朱筆を加えて紙を赤く染めてしまうの意であろう。私はあの時代で本物だったのは、「和泉式部日記」を残した平保清娘ぐらいだと思うが、これとて後世の人の作だとの説が昔からある。