国展をみるのは、たしか8回目である。今年は早々と「トークイン」の招待券を送っていただいていた。何年か前に偶然トークインのグループに出くわし、「後ろの方からそっと見るだけならOK」といわれてお話をお聞きしたことはあったが、参加するのは初めてである。受付は12時半から13時。ツアーのスタートは13時半。様子がよくわからないので12時30分前に受付にいった。しかし前もってグループが決まっており、別にあわてる必要はなかった。8グループ、それぞれ20人ほどの参加者がいて、リーダーのほかタイムキーパーなど4人のスタッフが同行するので至れり尽くせりである。

ただ5つの部門(絵画のみ2人)を巡り歩くため、先生1人当たり13分という制限時間が厳しく決まっている。たとえば質問に先生が答えている最中でも、遠慮なく移動するので「先生に失礼だ」と思うほどだった。

工芸の祝嶺恭子先生のお話は次のようなものだった。

沖縄の14世紀後半から16世紀は大交易時代と呼ばれ、大和、中国・朝鮮、東南アジアの諸地域との交易でいろんな地域からいろんな技法が入ってくるクロスカルチャーの時代だった。そのため伝統的工芸品に指定されているのものが沖縄には11品目もあり、この数は京都に次ぎ2位だ。

沖縄の織物は、紋織りと絣(かすり)の2つに分かれる。紋織りには、経(たて)浮花織、緯(よこ)浮花織、両面浮花織がある。絣は600―800種類ある。かつて柳宗悦先生が沖縄の絣は世界一だとおっしゃった。それは絣の際(きわ)がそろっていて、乱れていないからだ。絣のくくりが20回転で40本の糸がきれいにそろっている。糸が太いとそうはいかない。

植物染料をつかっているのにしっかり色が定着している。それは沖縄の強い太陽と硬質の水を使っているからだ。本土の軟質の水で洗濯すると色がすっかり落ちることがある。沖縄の水と光で定着させているのだ。

染色は、はじめに片方をくくり染め、ほどいてもう一度染め、合計2回染める。染め上ると全部記録をとっている。織り色は経糸と緯糸の染め色の組合せで決まるが、どんな色になるのかは経験と勘が教えてくれる。

作品は分業せずデザインから織り上げまですべての工程を一人で全部やる。この作品をつくるには2か月ほどかかった。天然染料はすごく時間がかかる。乾かしてもう一度染めるので、天気にも左右される。天気の変化も頭に入れてスケジュールを組まないと、仕上げが間に合わなくなりかねない。

「絣入両面浮花織」と祝嶺恭子先生

その他は、写真が前田尚史先生、版画が政森暁美先生、絵画が安原容子先生と布袋孝雄先生、彫刻が矢野道彦先生だった。

彫刻や絵画は意外に数学(幾何)と関係が深いことがわかった。布袋先生は抽象画の先生だが、画面に黄金矩形を描き対角線や水平線などを引いて構図を探すそうだ。

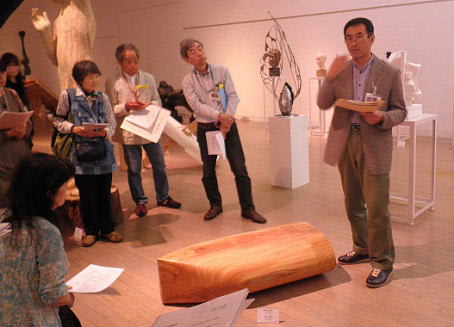

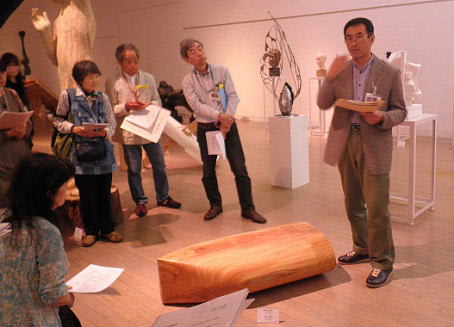

矢野先生は、素材が奇妙な形をしていることがスタートで「驚き」を感じ、「その素材が特徴を主張しながら独創的な形をしている。これはまさしく彫刻だ!」と、彫刻が始まるそうだ。今回の作品はケヤキの木を立体的な楕円にしたものだったが、楕円を切り出すときに、2つの焦点に糸を留め、糸を張って鉛筆で楕円を描いたそうだ。まさに数学で習ったそのままの方法だ。

絵画の安原容子先生のテーマは「現代のアダムとイヴ」。たしかに絵画部のウェブサイトで作品をみるとここ5-6年このテーマである。今年は、リンゴを食べて「堕ちていく」イヴと「待て!」と叫ぶアダムの絵だ。ただ現代なので、バックにバスタブがあり、現代を象徴するような建物が浮かんでいる。

版画の政森先生の作品のテーマは「出現する自然の美」で、ドビュッシーの曲を聞きながら制作したとのことだった。ただ数メートルの近さで、別のグループのトークインがありよく聞こえなかった。主催者側で少し調整すればと思った。

写真の前田先生は10年前にデジタルカメラに切り替えたという方だ。今年は古くどっしりした鉄道の橋脚を下から見上げた「礎」というモノクロ作品だ。

大変有意義な130分だった。個人的な希望をいうと、5部門全部回らなくてもよいので、一人30分くらいゆっくり時間をかけてお話を伺えるコースも選べるとよいと思った。

「楕円形の封」と前田尚史先生

その後、いつも時間をかけて楽しませていただいている工芸部の展示をゆっくりみた。

まずルバース・ミヤヒラ 吟子さんの「若草首里花織着物『ひな祭り?』」。ますます実母の宮平初子さんの作品に完成度が近づいてきた。

ルバース・ミヤヒラ 吟子さん「若草首里花織着物『ひな祭り?』」、下は模様の拡大

ベテランの小島秀子さん「WAVE・spring」、根津美和子さん「春淡し」、池田リサさん「板締絣着物」、杉浦晶子さん「春うらら」など5月の季節に合う爽やかな作品は毎年好きだ。柚木沙弥郎さん「鳥かごは鳥を探して旅に出たー―カフカのことばより」は作品だけでなく、タイトルも詩のようですてきだ。

しかしそれだけではない。 新しい方、たとえば小川ゆみさん「雪華」は白地に雪の結晶がかわいらしく並ぶ。田中麻季さん「山桜花」も桃色の花のかわいい作品だ。一方、土居もものさん「火」は燃え上がる紅蓮の炎のようで鮮烈な作品だった。

その他、染の作品だが、長沢碧さん「うららかな春 早春」も好きな作品だ。

土居もものさん「火」

☆同じ美術館でマグリット展が開催中だった。マグリットは1898年ベルギー生まれ1967年逝去なので、村山知義(1901―1977年)とほぼ同年代の画家だ。本格的な回顧展は2002年以来とのことだが、たしかに130点もの絵画は壮観だった。生涯を「1 初期作品」(1926-30)、「2シュルレアリスム」(1926-30)、「5 回帰」(1948-67)など5つの時期に分けて紹介していた。

一番の見どころは回帰である。光の帝国2、ゴルゴンダ、模範例、大家族、白紙委任状など、有名な絵が目白押しだった。所蔵館をみると、宇都宮美術館、横浜美術館、姫路市立美術館、宮崎県立美術館、大阪新美術館建設準備室など日本の美術館もかなり多い。わたしも好きな作家だが、日本人に受けがよいようだ。

帰りに売店を通ると、スタッフの女性がマグリットの絵に出てくる帽子をかぶっていた。なかなか芸が細かい。

ただ5つの部門(絵画のみ2人)を巡り歩くため、先生1人当たり13分という制限時間が厳しく決まっている。たとえば質問に先生が答えている最中でも、遠慮なく移動するので「先生に失礼だ」と思うほどだった。

工芸の祝嶺恭子先生のお話は次のようなものだった。

沖縄の14世紀後半から16世紀は大交易時代と呼ばれ、大和、中国・朝鮮、東南アジアの諸地域との交易でいろんな地域からいろんな技法が入ってくるクロスカルチャーの時代だった。そのため伝統的工芸品に指定されているのものが沖縄には11品目もあり、この数は京都に次ぎ2位だ。

沖縄の織物は、紋織りと絣(かすり)の2つに分かれる。紋織りには、経(たて)浮花織、緯(よこ)浮花織、両面浮花織がある。絣は600―800種類ある。かつて柳宗悦先生が沖縄の絣は世界一だとおっしゃった。それは絣の際(きわ)がそろっていて、乱れていないからだ。絣のくくりが20回転で40本の糸がきれいにそろっている。糸が太いとそうはいかない。

植物染料をつかっているのにしっかり色が定着している。それは沖縄の強い太陽と硬質の水を使っているからだ。本土の軟質の水で洗濯すると色がすっかり落ちることがある。沖縄の水と光で定着させているのだ。

染色は、はじめに片方をくくり染め、ほどいてもう一度染め、合計2回染める。染め上ると全部記録をとっている。織り色は経糸と緯糸の染め色の組合せで決まるが、どんな色になるのかは経験と勘が教えてくれる。

作品は分業せずデザインから織り上げまですべての工程を一人で全部やる。この作品をつくるには2か月ほどかかった。天然染料はすごく時間がかかる。乾かしてもう一度染めるので、天気にも左右される。天気の変化も頭に入れてスケジュールを組まないと、仕上げが間に合わなくなりかねない。

「絣入両面浮花織」と祝嶺恭子先生

その他は、写真が前田尚史先生、版画が政森暁美先生、絵画が安原容子先生と布袋孝雄先生、彫刻が矢野道彦先生だった。

彫刻や絵画は意外に数学(幾何)と関係が深いことがわかった。布袋先生は抽象画の先生だが、画面に黄金矩形を描き対角線や水平線などを引いて構図を探すそうだ。

矢野先生は、素材が奇妙な形をしていることがスタートで「驚き」を感じ、「その素材が特徴を主張しながら独創的な形をしている。これはまさしく彫刻だ!」と、彫刻が始まるそうだ。今回の作品はケヤキの木を立体的な楕円にしたものだったが、楕円を切り出すときに、2つの焦点に糸を留め、糸を張って鉛筆で楕円を描いたそうだ。まさに数学で習ったそのままの方法だ。

絵画の安原容子先生のテーマは「現代のアダムとイヴ」。たしかに絵画部のウェブサイトで作品をみるとここ5-6年このテーマである。今年は、リンゴを食べて「堕ちていく」イヴと「待て!」と叫ぶアダムの絵だ。ただ現代なので、バックにバスタブがあり、現代を象徴するような建物が浮かんでいる。

版画の政森先生の作品のテーマは「出現する自然の美」で、ドビュッシーの曲を聞きながら制作したとのことだった。ただ数メートルの近さで、別のグループのトークインがありよく聞こえなかった。主催者側で少し調整すればと思った。

写真の前田先生は10年前にデジタルカメラに切り替えたという方だ。今年は古くどっしりした鉄道の橋脚を下から見上げた「礎」というモノクロ作品だ。

大変有意義な130分だった。個人的な希望をいうと、5部門全部回らなくてもよいので、一人30分くらいゆっくり時間をかけてお話を伺えるコースも選べるとよいと思った。

「楕円形の封」と前田尚史先生

その後、いつも時間をかけて楽しませていただいている工芸部の展示をゆっくりみた。

まずルバース・ミヤヒラ 吟子さんの「若草首里花織着物『ひな祭り?』」。ますます実母の宮平初子さんの作品に完成度が近づいてきた。

ルバース・ミヤヒラ 吟子さん「若草首里花織着物『ひな祭り?』」、下は模様の拡大

ベテランの小島秀子さん「WAVE・spring」、根津美和子さん「春淡し」、池田リサさん「板締絣着物」、杉浦晶子さん「春うらら」など5月の季節に合う爽やかな作品は毎年好きだ。柚木沙弥郎さん「鳥かごは鳥を探して旅に出たー―カフカのことばより」は作品だけでなく、タイトルも詩のようですてきだ。

しかしそれだけではない。 新しい方、たとえば小川ゆみさん「雪華」は白地に雪の結晶がかわいらしく並ぶ。田中麻季さん「山桜花」も桃色の花のかわいい作品だ。一方、土居もものさん「火」は燃え上がる紅蓮の炎のようで鮮烈な作品だった。

その他、染の作品だが、長沢碧さん「うららかな春 早春」も好きな作品だ。

土居もものさん「火」

☆同じ美術館でマグリット展が開催中だった。マグリットは1898年ベルギー生まれ1967年逝去なので、村山知義(1901―1977年)とほぼ同年代の画家だ。本格的な回顧展は2002年以来とのことだが、たしかに130点もの絵画は壮観だった。生涯を「1 初期作品」(1926-30)、「2シュルレアリスム」(1926-30)、「5 回帰」(1948-67)など5つの時期に分けて紹介していた。

一番の見どころは回帰である。光の帝国2、ゴルゴンダ、模範例、大家族、白紙委任状など、有名な絵が目白押しだった。所蔵館をみると、宇都宮美術館、横浜美術館、姫路市立美術館、宮崎県立美術館、大阪新美術館建設準備室など日本の美術館もかなり多い。わたしも好きな作家だが、日本人に受けがよいようだ。

帰りに売店を通ると、スタッフの女性がマグリットの絵に出てくる帽子をかぶっていた。なかなか芸が細かい。