先週末には2階展示室の廊下の棚の塗装。近所の方ですので朝が早い・・。

最初の日は一回目の塗装です。

板目の部分の木目をきれいに際立たせることが狙いです。

屋久杉と一般の杉の板目がだんだん近い色になってきます。見切りの板目は塗っても色は際立ってきません。

扉の板目もはっきりしてきました。無塗装では手垢が付きやすいので塗装することにしました。一般部の杉は磨いて木目が浮き出ています。

最初の狙いが明確になってきました。いよいよ最後の塗装です。自前で揃えた材料で廉価で設置した棚ですが、展示室最後の仕上げはロールブラインドです。

さて本日の作品紹介です。

先日、普賢菩薩と文殊菩薩を対幅で描いた鈴木華邨の見事な掛け軸を資金が足りず、入手できませんでした。とても残念でしたが、これも致し方ありますまい。当方では最近投稿した「江口之君図 島崎柳塢筆」を入手し、これは普賢菩薩に見立て絵ですし、入手した柿右衛門手の像の置物もまた、仏画に通じるものがあります。普賢菩薩がというと対になるのは文殊菩薩・・・。

文殊像 伝高村光雲刀

木彫 共箱

高さ270*幅310*奥行120

彫られているのは「文殊菩薩」です。文殊菩薩の概略は下記のとおりです。

**************************************

文殊菩薩:正式名称は文殊師利菩薩(もんじゅしりぼさつ)。「三人よれば文殊の知恵」という格言があるように、知恵の神様として学業向上や合格祈願に有名な菩薩です。

モデルとなった人物が存在し、古代インドにあるコーサラ国の首都・舎衛国(しゃえこく)のバラモン階級の者だったといわれています。仏教の経典を書物にまとめる作業などに関わったといわれています。ただし、本来は学問などの知恵を司るのは虚空蔵菩薩であり、文殊菩薩は物事のあり方を正しく見極める力・判断力を意味する「智慧」を司っています。

釈迦如来の左脇侍として普賢菩薩と共に三尊で並ぶことが多いですが、独尊で祀られることもあります。智慧明瞭、学業成就のご利益があるとされています。また、卯年の守り本尊です。卯年に生まれた人々の開運、厄除け、祈願成就を助けるといわれています。

左手に剣と右手に経巻を持ち、獅子の上に置かれた蓮華台の上に座るのが一般的です。梵篋、金剛杵を立てた蓮台などを持つこともあります。

**************************************

文殊菩薩にはモデルになった人物がいるというのは驚きですね。

高村光雲の真作かどうか、少なくても本人作ではなく工房作品なので気軽に愉しんでいます。

箱や敷台には満足していますが、多少彫りが荒い気がしますね。

工房作品としても良く彫られているほうでしょう。

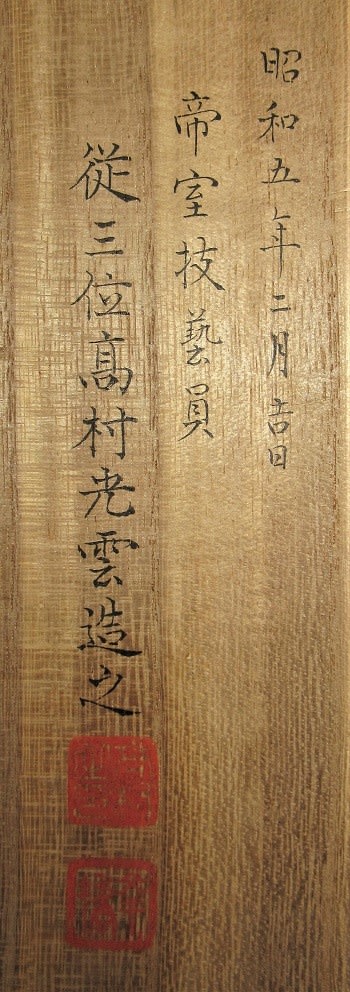

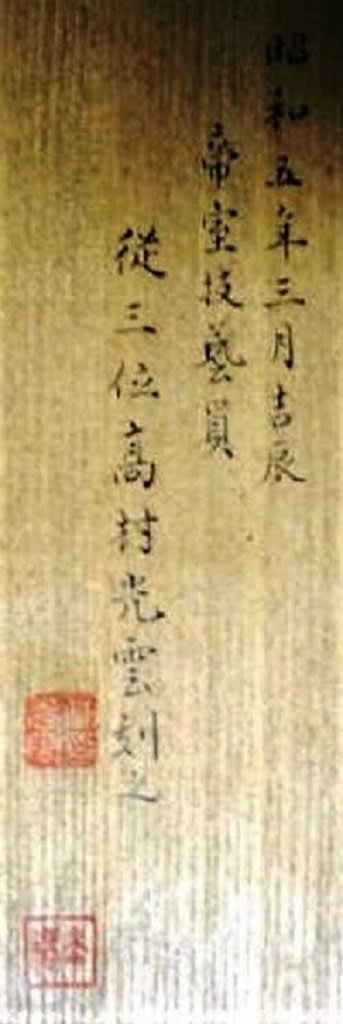

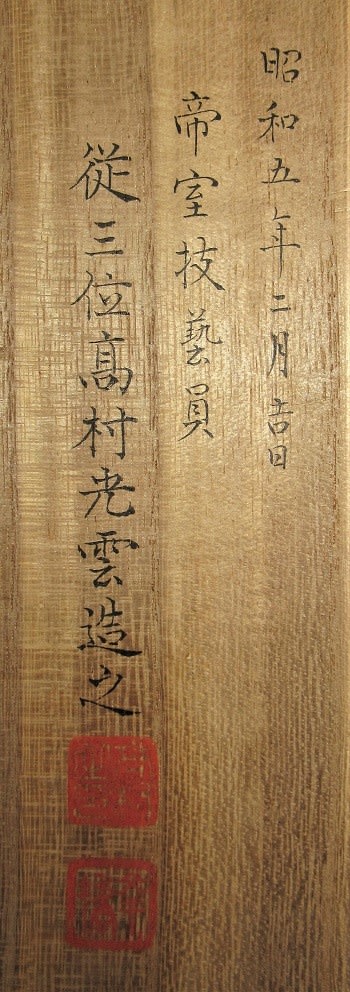

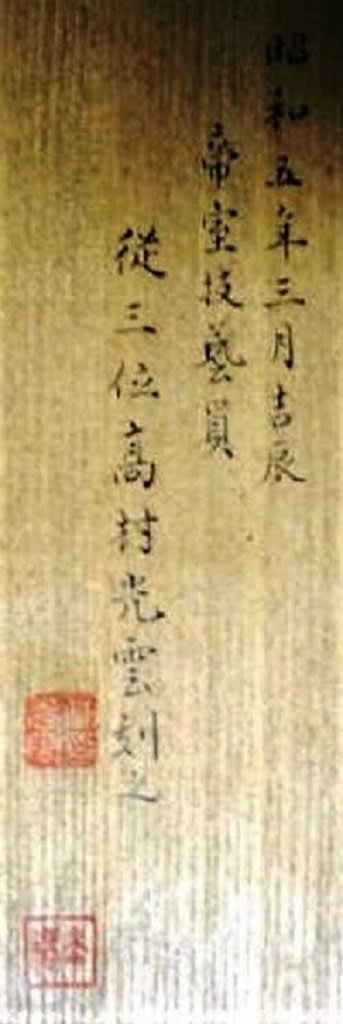

箱書には「昭和五年二月吉日 帝室技芸員 従三位 高村光雲造之 押印」とあり、自作は「高邨光雲」と記しているので工房作品と判断されます。なお真作と判断された「観音像」とほぼ同時期の作であると判明しています。(1929年、高村光雲77歳の作)

箱に記されている書き付けは下記の写真左で、工房作品の真作「観音像」の同時期の共箱の書付と比較してみました。

残念ながら印章は別な印章のようです。工房作品には複数の印章があるようです。

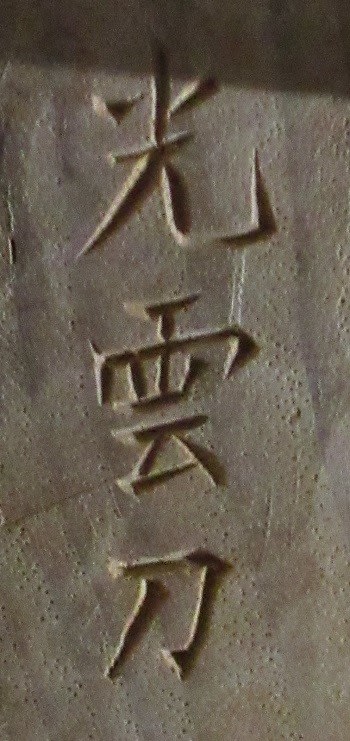

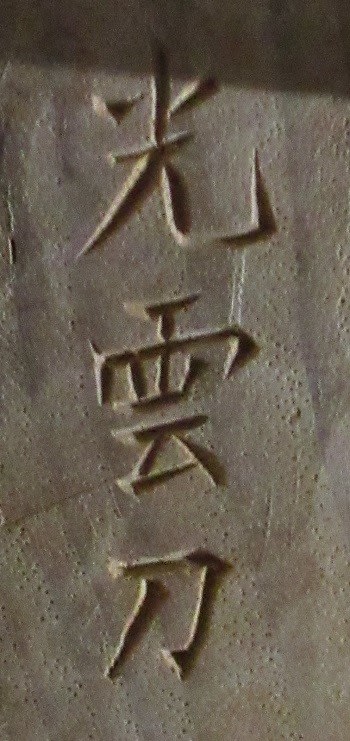

刻銘は本作品は「光雲刀」で、「観音像」は「高村光雲刀」です。

最初の日は一回目の塗装です。

板目の部分の木目をきれいに際立たせることが狙いです。

屋久杉と一般の杉の板目がだんだん近い色になってきます。見切りの板目は塗っても色は際立ってきません。

扉の板目もはっきりしてきました。無塗装では手垢が付きやすいので塗装することにしました。一般部の杉は磨いて木目が浮き出ています。

最初の狙いが明確になってきました。いよいよ最後の塗装です。自前で揃えた材料で廉価で設置した棚ですが、展示室最後の仕上げはロールブラインドです。

さて本日の作品紹介です。

先日、普賢菩薩と文殊菩薩を対幅で描いた鈴木華邨の見事な掛け軸を資金が足りず、入手できませんでした。とても残念でしたが、これも致し方ありますまい。当方では最近投稿した「江口之君図 島崎柳塢筆」を入手し、これは普賢菩薩に見立て絵ですし、入手した柿右衛門手の像の置物もまた、仏画に通じるものがあります。普賢菩薩がというと対になるのは文殊菩薩・・・。

文殊像 伝高村光雲刀

木彫 共箱

高さ270*幅310*奥行120

彫られているのは「文殊菩薩」です。文殊菩薩の概略は下記のとおりです。

**************************************

文殊菩薩:正式名称は文殊師利菩薩(もんじゅしりぼさつ)。「三人よれば文殊の知恵」という格言があるように、知恵の神様として学業向上や合格祈願に有名な菩薩です。

モデルとなった人物が存在し、古代インドにあるコーサラ国の首都・舎衛国(しゃえこく)のバラモン階級の者だったといわれています。仏教の経典を書物にまとめる作業などに関わったといわれています。ただし、本来は学問などの知恵を司るのは虚空蔵菩薩であり、文殊菩薩は物事のあり方を正しく見極める力・判断力を意味する「智慧」を司っています。

釈迦如来の左脇侍として普賢菩薩と共に三尊で並ぶことが多いですが、独尊で祀られることもあります。智慧明瞭、学業成就のご利益があるとされています。また、卯年の守り本尊です。卯年に生まれた人々の開運、厄除け、祈願成就を助けるといわれています。

左手に剣と右手に経巻を持ち、獅子の上に置かれた蓮華台の上に座るのが一般的です。梵篋、金剛杵を立てた蓮台などを持つこともあります。

**************************************

文殊菩薩にはモデルになった人物がいるというのは驚きですね。

高村光雲の真作かどうか、少なくても本人作ではなく工房作品なので気軽に愉しんでいます。

箱や敷台には満足していますが、多少彫りが荒い気がしますね。

工房作品としても良く彫られているほうでしょう。

箱書には「昭和五年二月吉日 帝室技芸員 従三位 高村光雲造之 押印」とあり、自作は「高邨光雲」と記しているので工房作品と判断されます。なお真作と判断された「観音像」とほぼ同時期の作であると判明しています。(1929年、高村光雲77歳の作)

箱に記されている書き付けは下記の写真左で、工房作品の真作「観音像」の同時期の共箱の書付と比較してみました。

残念ながら印章は別な印章のようです。工房作品には複数の印章があるようです。

刻銘は本作品は「光雲刀」で、「観音像」は「高村光雲刀」です。