展示室には改築前に物置にあった桐箪笥を収納に使っています。桐箪笥のほとんどは収納スペースに置いてありますが、普段使う小物入れを入れておくための茶箪笥は展示室に置いてあります。

郷里の男の隠れ家も桐箪笥が多く、いったい何が入っているのやら・・、まだ見ていないものもたくさんあります。基本的には衣類が多いのですが、都会ではマンションに住む人が多くなり、無用の長物と化している桐箪笥・・・。いかに使うかはこれからの課題。男の隠れ家や展示室を設計した際には、箪笥の寸法を計測し、収まるようにしてスペースを確保したものです。

古い桐の箪笥などは一部を補修して、クリアで塗装などするときれいに蘇ります。以前は桐箪笥を解体して、掛け軸の保存箱の製作に使ったりもしました。国産の桐材は少なくなり、現在では掛け軸の保存箱の多くは中国産です。

日本人は木の文化で育っており、決して西洋のような石のDNAではありません。日本古来の家具をもっと活用したらよいと思うのは小生だけではないでしょう。

さて大津絵の画題を題材にして描いた近代画家の作品は数が非常に多いのですが、本日は柴田是真の作品の大津絵の作品の紹介です。

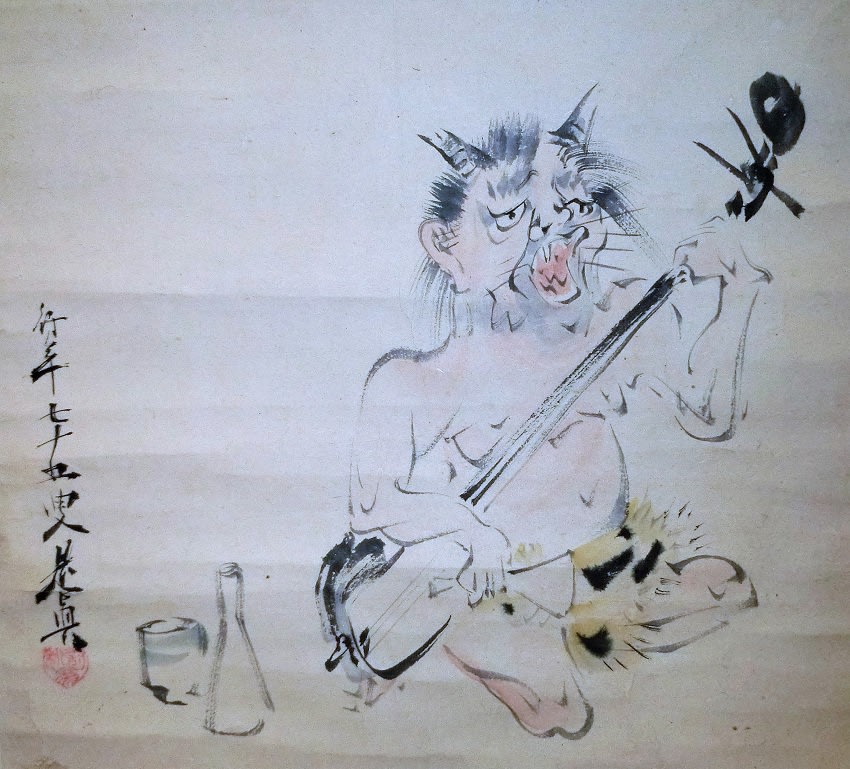

大津絵 鬼の三味線 柴田是真筆 その11

紙本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱入

全体サイズ:縦1157*横563 画サイズ:縦284*横316

最近の一階の展示室のスナップ写真です。

大津絵は一種の風刺画という側面を持つということを知っておく必要があります。

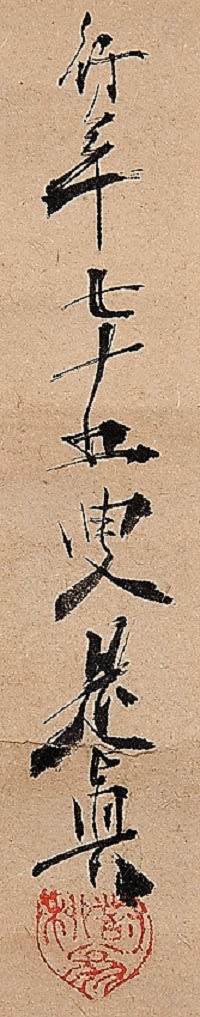

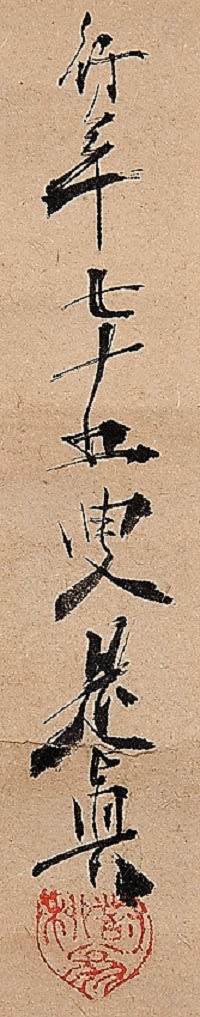

落款には「行年七十五翁之是真 押印」とありますから、1881年(明治14年)頃の作品です。押印は「対柳居」という印章です。

*参考にした落款と印影は漆絵の作品からですので、多少の違いは印影に出てきます。

柴田是真の印章を検証していくと真作の中でも多少の違いにあるものが混在していることがあります。漆絵に用いることが多かったので、多少彫り直しをしたのではないかという可能性があると推察しています。もちろん贋作という可能性も視野に入れて判断していくことも必要です。

大津絵の「鬼の三味線」を題材にした作品で、「酒と音楽三昧の日々に溺れる姿、音曲や酒に心を惑わされる男性」を風刺したものです。

大津絵では下記のような作品が描かれています。

酒、女、ゴルフ、ギャンブルなどの刹那的な楽しみはある意味で日々の努力と対極的なところに位置しています。そんな金と時間があるなら、もっと有効に使う道があろうかと・・・、これは経験が言わせている

最近新入社員との面接でアルバイトしたことをいい経験になったと説明する学生が多いのですが、内容を聞いていると本当にいい経験になったのか疑問に思うことが多いです。

アルバイトをあくまでも学費稼ぎであり、稼ぐという刹那的な経験は辛かったという思いしか小生にはなかったですが、今では就職活動のPRになるらしい。小生の場合は肉体労働が多かったせいかな? 小生の場合は学費より山に登る費用のためという要素が大きかったかも

ある意味で骨董も刹那的な快楽かもしれませんが「ものが遺る」という点で大きく異なります。「ものが遺る」というのが、刹那的な愉しみが多い現代、桐箪笥などもそうですが子々孫々がどう活用するかです。

郷里の男の隠れ家も桐箪笥が多く、いったい何が入っているのやら・・、まだ見ていないものもたくさんあります。基本的には衣類が多いのですが、都会ではマンションに住む人が多くなり、無用の長物と化している桐箪笥・・・。いかに使うかはこれからの課題。男の隠れ家や展示室を設計した際には、箪笥の寸法を計測し、収まるようにしてスペースを確保したものです。

古い桐の箪笥などは一部を補修して、クリアで塗装などするときれいに蘇ります。以前は桐箪笥を解体して、掛け軸の保存箱の製作に使ったりもしました。国産の桐材は少なくなり、現在では掛け軸の保存箱の多くは中国産です。

日本人は木の文化で育っており、決して西洋のような石のDNAではありません。日本古来の家具をもっと活用したらよいと思うのは小生だけではないでしょう。

さて大津絵の画題を題材にして描いた近代画家の作品は数が非常に多いのですが、本日は柴田是真の作品の大津絵の作品の紹介です。

大津絵 鬼の三味線 柴田是真筆 その11

紙本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱入

全体サイズ:縦1157*横563 画サイズ:縦284*横316

最近の一階の展示室のスナップ写真です。

大津絵は一種の風刺画という側面を持つということを知っておく必要があります。

落款には「行年七十五翁之是真 押印」とありますから、1881年(明治14年)頃の作品です。押印は「対柳居」という印章です。

*参考にした落款と印影は漆絵の作品からですので、多少の違いは印影に出てきます。

柴田是真の印章を検証していくと真作の中でも多少の違いにあるものが混在していることがあります。漆絵に用いることが多かったので、多少彫り直しをしたのではないかという可能性があると推察しています。もちろん贋作という可能性も視野に入れて判断していくことも必要です。

大津絵の「鬼の三味線」を題材にした作品で、「酒と音楽三昧の日々に溺れる姿、音曲や酒に心を惑わされる男性」を風刺したものです。

大津絵では下記のような作品が描かれています。

酒、女、ゴルフ、ギャンブルなどの刹那的な楽しみはある意味で日々の努力と対極的なところに位置しています。そんな金と時間があるなら、もっと有効に使う道があろうかと・・・、これは経験が言わせている

最近新入社員との面接でアルバイトしたことをいい経験になったと説明する学生が多いのですが、内容を聞いていると本当にいい経験になったのか疑問に思うことが多いです。

アルバイトをあくまでも学費稼ぎであり、稼ぐという刹那的な経験は辛かったという思いしか小生にはなかったですが、今では就職活動のPRになるらしい。小生の場合は肉体労働が多かったせいかな? 小生の場合は学費より山に登る費用のためという要素が大きかったかも

ある意味で骨董も刹那的な快楽かもしれませんが「ものが遺る」という点で大きく異なります。「ものが遺る」というのが、刹那的な愉しみが多い現代、桐箪笥などもそうですが子々孫々がどう活用するかです。