骨董についての話を基本的には他人にはしません。だいたいが会話がはずみません。ゴルフやサッカーのように皆で盛り上がったことはありません。何故でしょう?

骨董はマニュアックだからということにしておいていますが、基本的なことを知らない人がほとんどなので会話が成り立たないというのが私の本音です。

週末はとても暑かったのですが、家に閉じこもりっきりも良くないので、家内と近所のリサイクルショップへ・・。ガラクタばかりですが、外は暑いのでじっくり検分してきました。結構面白いですが、このようなガラクタを最初に買った人、売った人がいるわけで・・・。

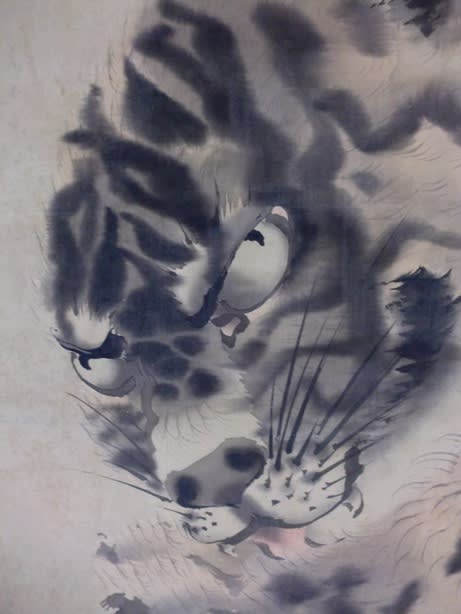

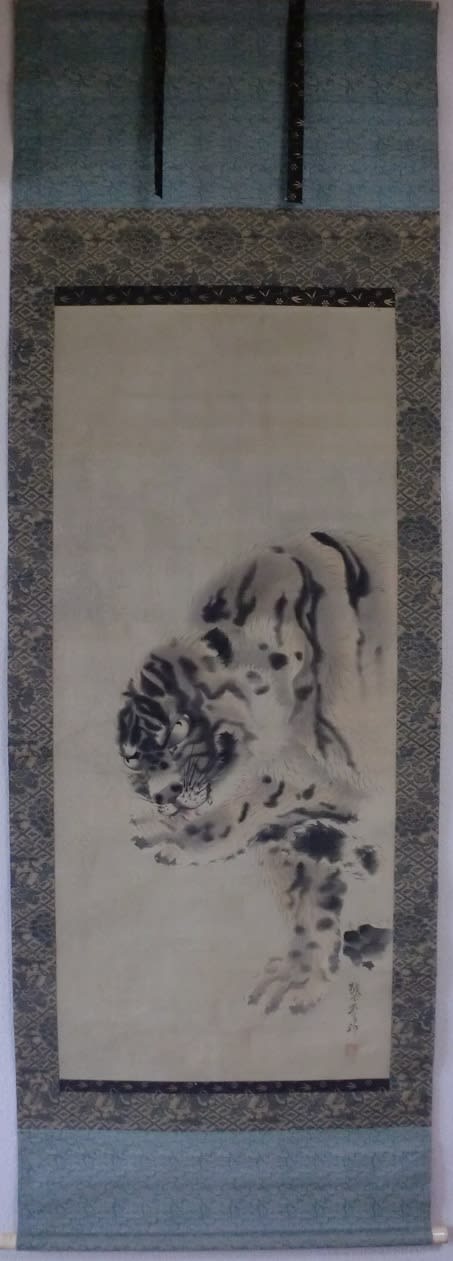

本日は佐伯岸駒の作品です。画料が高くて有名な絵師です。裕福な家には欲しがる人が多くそれゆえ贋作が多く、とくに地方の裕な家には贋作が多いというのが通説にのようです。

本作品はよさそうに思えますが、じっくり検分されたし・・。

岸駒が57歳の時(文化5年:1805年)にそれまでの雅楽助から越前介に任ぜられているのでそれ以降の作品となります。以前に投稿しました双幅「虎之図」と同じ頃の作品と思われる。

虎図 佐伯岸駒筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先鹿角 杉古箱

全体サイズ:縦1885*横640 画サイズ:縦1165*横505

岸駒の虎

岸駒は自他共に認めるほど、迫力ある虎の絵を得意としていた。

皆川淇園が著した「淇園詩文集」に、そのリアルさの秘密が記されている。岸駒は、寛政10年(1798年)中国の商人に「富嶽図」を贈った礼として虎の頭蓋骨を手に入れ、それに知人から借りた虎の頭の皮を被せ、その姿を様々な角度から精密に写生した。

さらに各部分の寸法を計測し、牙と歯の本数や形状まで記述している。また、少し後に虎の四肢も入手し、やはり詳細な観察記録が残っている。富山市佐藤記念美術館には岸駒旧蔵の虎の前後脚が所蔵されている(頭部は戦前出産のまじないに貸し出されて以来、行方不明)。

当時は解剖学の発展期で、円山応挙らによって人体を描くにあたり、骨の構造を把握することの重要性が説かれていた。

従来の猫を手本とした作風とは打って変わった迫真の虎図誕生の裏には、岸駒のこうした努力があった。

名声と悪評

この名声を岸駒は活用し、天明4年(1784年)有栖川宮家の近習となり、同家の御学問所の障壁画を描く。翌年、宮家より雅楽助と称すことを許され、駒の名、賁然(ひねん)の字、華陽の号、を賜る。有栖川宮の庇護のもと、天明の大火で焼失した御所の障壁画制作に活躍し、同家の推挙もあって享和元年(1801年)に従六位主殿大属生火官人(とものだいさかんいけび)、文化5年(1805年)にそれまでの雅楽助から越前介、天保7年(1836年)には蔵人所衆従五位下越前守に任ぜられる。文化6年には藩主の招きに応じて金沢に赴き、二の丸御殿に障壁画を描いて故郷に錦を飾った。天保9年、83歳の長寿を全うして没した。

岸駒は生前から画料の高さなどから悪評が高く山師などと呼ばれたが、晩年に隠棲した岩倉の証光院が荒れ果てているのを私財を投じて建て直した逸話がある。門人は長男の岸岱、岸良、岸連山、岸龍、河村文鳳、村上松堂、横山華山、『画乗要略』の著者白井華陽など。現在、一般に岸駒を初めとした岸派は認知されているとは言いがたいが、京都の社寺のみならず町家の至る所にまで岸派の作品が残っている。

以前に本ブログで投稿した「虎図」と比較すると面白いでしょう。

骨董はマニュアックだからということにしておいていますが、基本的なことを知らない人がほとんどなので会話が成り立たないというのが私の本音です。

週末はとても暑かったのですが、家に閉じこもりっきりも良くないので、家内と近所のリサイクルショップへ・・。ガラクタばかりですが、外は暑いのでじっくり検分してきました。結構面白いですが、このようなガラクタを最初に買った人、売った人がいるわけで・・・。

本日は佐伯岸駒の作品です。画料が高くて有名な絵師です。裕福な家には欲しがる人が多くそれゆえ贋作が多く、とくに地方の裕な家には贋作が多いというのが通説にのようです。

本作品はよさそうに思えますが、じっくり検分されたし・・。

岸駒が57歳の時(文化5年:1805年)にそれまでの雅楽助から越前介に任ぜられているのでそれ以降の作品となります。以前に投稿しました双幅「虎之図」と同じ頃の作品と思われる。

虎図 佐伯岸駒筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先鹿角 杉古箱

全体サイズ:縦1885*横640 画サイズ:縦1165*横505

岸駒の虎

岸駒は自他共に認めるほど、迫力ある虎の絵を得意としていた。

皆川淇園が著した「淇園詩文集」に、そのリアルさの秘密が記されている。岸駒は、寛政10年(1798年)中国の商人に「富嶽図」を贈った礼として虎の頭蓋骨を手に入れ、それに知人から借りた虎の頭の皮を被せ、その姿を様々な角度から精密に写生した。

さらに各部分の寸法を計測し、牙と歯の本数や形状まで記述している。また、少し後に虎の四肢も入手し、やはり詳細な観察記録が残っている。富山市佐藤記念美術館には岸駒旧蔵の虎の前後脚が所蔵されている(頭部は戦前出産のまじないに貸し出されて以来、行方不明)。

当時は解剖学の発展期で、円山応挙らによって人体を描くにあたり、骨の構造を把握することの重要性が説かれていた。

従来の猫を手本とした作風とは打って変わった迫真の虎図誕生の裏には、岸駒のこうした努力があった。

名声と悪評

この名声を岸駒は活用し、天明4年(1784年)有栖川宮家の近習となり、同家の御学問所の障壁画を描く。翌年、宮家より雅楽助と称すことを許され、駒の名、賁然(ひねん)の字、華陽の号、を賜る。有栖川宮の庇護のもと、天明の大火で焼失した御所の障壁画制作に活躍し、同家の推挙もあって享和元年(1801年)に従六位主殿大属生火官人(とものだいさかんいけび)、文化5年(1805年)にそれまでの雅楽助から越前介、天保7年(1836年)には蔵人所衆従五位下越前守に任ぜられる。文化6年には藩主の招きに応じて金沢に赴き、二の丸御殿に障壁画を描いて故郷に錦を飾った。天保9年、83歳の長寿を全うして没した。

岸駒は生前から画料の高さなどから悪評が高く山師などと呼ばれたが、晩年に隠棲した岩倉の証光院が荒れ果てているのを私財を投じて建て直した逸話がある。門人は長男の岸岱、岸良、岸連山、岸龍、河村文鳳、村上松堂、横山華山、『画乗要略』の著者白井華陽など。現在、一般に岸駒を初めとした岸派は認知されているとは言いがたいが、京都の社寺のみならず町家の至る所にまで岸派の作品が残っている。

以前に本ブログで投稿した「虎図」と比較すると面白いでしょう。