先週末になると疲れからか夜は早めに親子共々ダウン・・・、お揃いの寝間着姿の寝姿を撮るママさんは足だけが写っています。

本日の作品紹介ですが、徳岡神泉というと「神泉様式」とも呼ばれる独自の画風を確立し、戦後に飛躍した画家ですが、この作品の様式はそれ以前のものと思われます。小野竹喬にしても徳岡神泉にしてその最盛期の作風とその前の作風は全く違うものとなっていますね。

鯉 その2 徳岡神泉筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横645*縦1410 画サイズ:横505*縦440

徳岡神泉の画歴を復習すると下記のとおりです。

*****************************

1896年(明治29年)2月14日、京都市上京区に生まれる。1909年(明治42年)に土田麦僊の紹介で竹内栖鳳の画塾竹杖会に入り、本格的に画を学ぶ。翌年には京都市立美術工芸学校絵画科に入学。卒業までの4年間に、金牌、銀牌を獲得するなど優秀な成績を修め、卒業制作の『寒汀』は学校買い上げの栄誉を受けた。その後、京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)へ進学する。

しかし、ここまで順調であった神泉だが、思わぬ挫折を味わうことになる。当時の京都画壇では、官展に入選することが画家としての第一歩と考えられていた為、当然神泉も学校在籍時から文展へ出品するが、ことごとく落選となります。

1917年(大正6年)京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)別科修了。

1918年(大正7年)、自身会心の作として『魚市場』を出品するが、これも落選してしまい、大きな衝撃を受ける。同級生などが次々と入選し画家としての人生の第一歩を歩むなか、神泉は芸術に対する煩悶から孤独になり、人に会うことすら嫌いになってしまう。この頃妙心寺などの寺を転々とした。

1919年(大正8年)第1回日本無名展に『雲の流れ』を出品。見事に褒章を受けるも、自信の回復には至らなかった。その後、京都を離れ富士山麓の岩淵に逃避。この頃、俊成の号を用いる。

1920年(大正9年)に結婚。この頃、号を神泉と改める。号の由来は名園として知られる神泉苑によっている。その後現在の静岡県富士市に移り住むも、初めからやり直すことを決心し、京都に戻る。そして、再び竹杖会に入塾する。

*茶室の床にて(他の作品は下記のとおりです)

床:老子立像 加納鉄哉作(一部修復済)

脇床:聖観音像 円鍔勝三作

脇床棚:呉州赤絵(天啓赤絵?) 鶏文香合

1925年(大正14年)第6回帝展に『罌粟(けし)』が初入選。初出品から約12年も経ってのことだった。

その後、第7回、第8回とそれぞれ『蓮池』、『鯉』が帝展特選を受賞。1930年(昭和5年)には帝国美術院無鑑査の資格を得るなど、自信を取り戻した。しかし、本人は「展覧会に入選してから絵らしい絵を描くようになってしまった」と、この頃の画と自分を省みている。

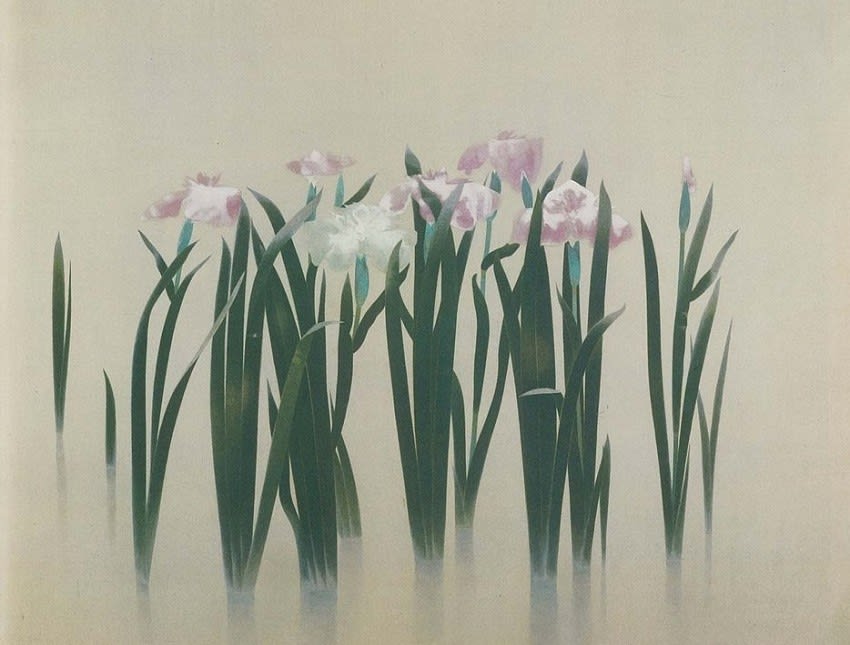

1938年(昭和13年)新文展審査委員。 1939年(昭和14年)第3回新文展に『菖蒲』を出品。絶賛され文部省買い上げとなった。

**下記の写真は「菖蒲」(国立近代美術館蔵)

また、この頃の作品から神泉様式とも呼ばれる独自の画風の確立が見え出し、戦後の飛躍へとつながる。

1947年(昭和22年)に『赤松』を出品。当時は、その日本画の花鳥諷詠さが省略され、赤松の幹が二本描かれているだけの作品に、「これが本当に日本画なのか」と疑問の声も挙がった。しかし、この作品は神泉様式を決定づける戦後初期の傑作であり、また、この頃の作品から神泉の代名詞とも言える繊細な地塗りの効果が現れ始めた。その後、日展を中心に作品を出品。対象の内観まで入り込んだ写生とも言われる、独自の画風を確立させた。

1951年(昭和26年)『鯉』で日本芸術院賞を受賞。1957年(昭和32年)には日本芸術院会員となる。

***下記の写真は1950年作の「鯉」(東京国立近代美術館蔵)

1961年(昭和36年)代表作『仔鹿』を出品。その極力単純化されたフォルムと、重厚かつ幽玄な雰囲気は、神泉様式の一つの到達点を示した。1963年(昭和38年)には東京、大阪で初の自薦展を開催する。

****下記の写真は「仔鹿」 1961年作

1966年(昭和41年)文化勲章を受章。この頃から体調の不安を訴えるようになるも、画業を続ける。しかし、1971年(昭和46年)には体調がすぐれず、画業がまったく捗らなくなってしまう。

1972年(昭和47年)6月9日、腎不全よる尿毒症により死去。76歳。従三位銀杯を賜った。

*****************************

この作品は大正から昭和にかけての作かな? 遅くても戦後直後を思われます。

戦後の画風は上記の資料のように抽象的な作と変化しています。

共箱や作品中の落款と印章は下記のとおりです。

当方には蒐集し始めた頃に下記の作品を入手していますが、こちらは贋作だろうと男の隠れ家に棚に放っておいている作品です。

鯉 その1 徳岡神泉筆

絹本着色絹装軸 軸先 共箱二重箱

全体サイズ:横*縦(未測定) 画サイズ:横435*縦352

徳岡神泉の作品のイメージとは違っていたのですが、このような写実的な作品は描いています。

「鯉 その1」と「鯉 その2」の印章は一致します。

ま~、少しづつ見極めて、自信が持てたら「その2」は染み抜きにて改装しようと思います。

本ブログを開始してはや10円以上になりますが、当方の蒐集歴もだいぶ変遷したようですが、果たしてレベルアップしているのやら・・。