本ブログでは岡田半江の作品を紹介していますが、岡田半江の父が岡田米山人であり、本日はその岡田米山人の作品の紹介です。

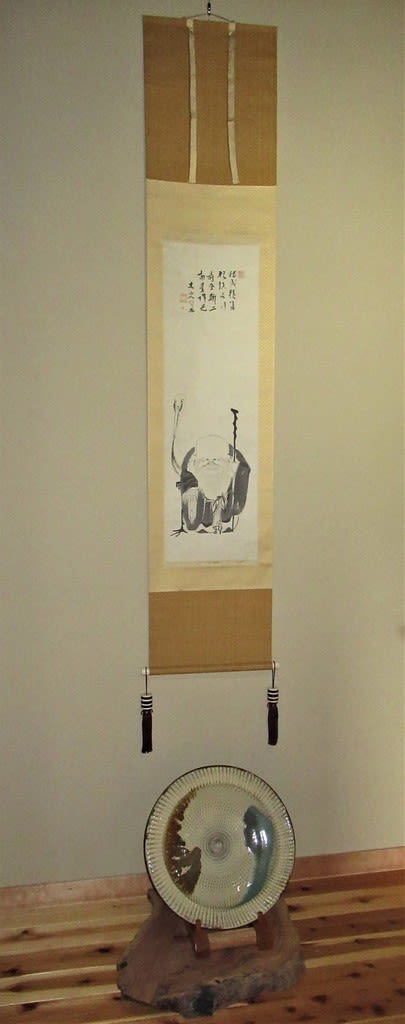

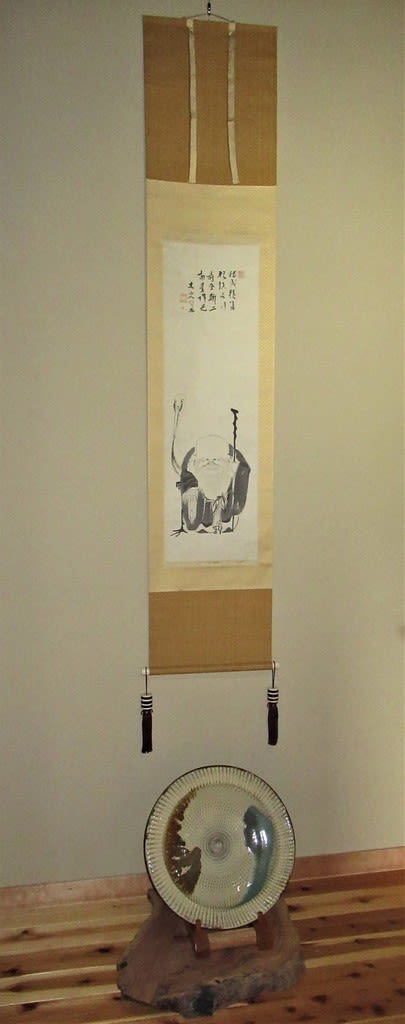

南極壽星図 岡田米山人画賛

紙本水墨 軸先木製 鑑定二重箱

全体サイズ:縦1870*横385 画サイズ:縦933*横290

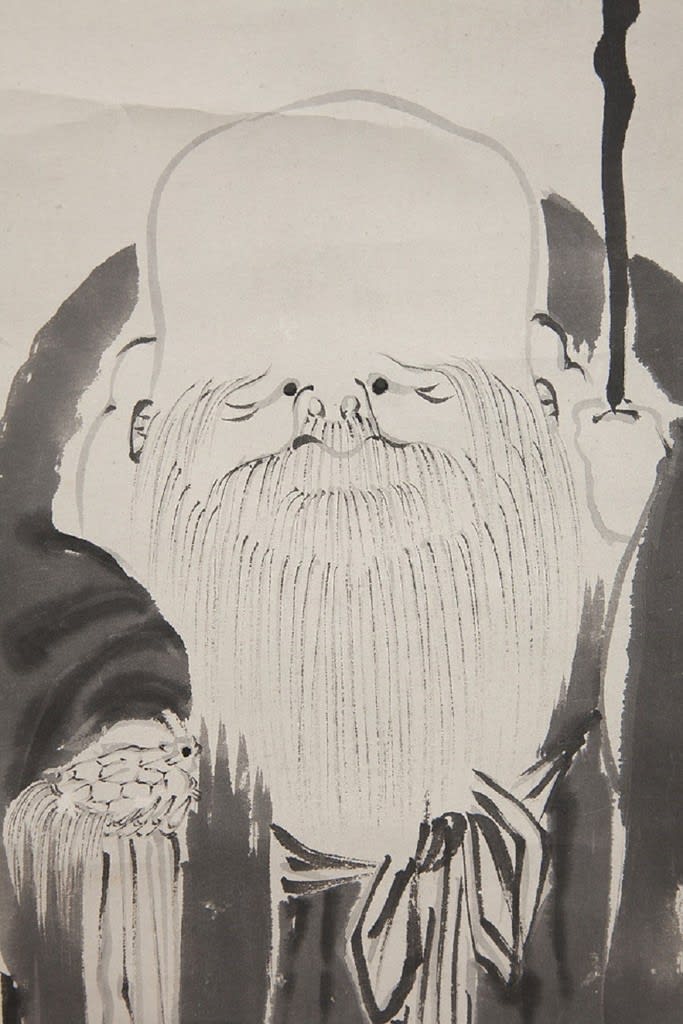

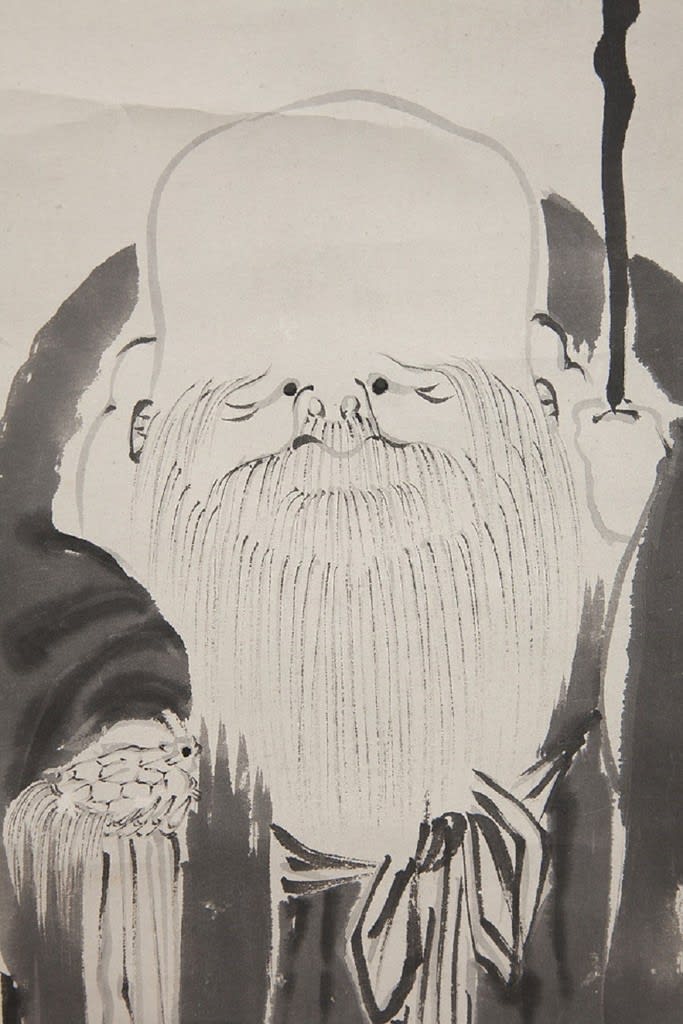

描かれているのは「南極壽星」ですが、要は七福神の福禄寿のことで、多くの画家が「南極壽星」と題して描いています。

********************************************

南極老人(なんきょくろうじん):南極老人星(カノープス:りゅうこつ座α星)を神格化した道教の神。南極仙翁、寿星とも。『西遊記』『封神演義』『白蛇伝』など小説や戯曲に神仙として登場することも多く、日本では七福神の福禄寿と寿老人のモデルだと言われる。

古くから、南極老人星は戦乱の際には隠れ、天下泰平のときにしか姿を見せないという信仰が存在し、『史記』天官書や『晋書』天文志、『漢書』などには、皇帝たちが秋分の日に都の南で観測する慣わしがあったことが記されている。この南極老人星が宋代以降に南極老人として神格化され、長寿と幸福を司るものとされた。『事玄要言集』や『風俗記』には、北宋の仁宗皇帝の前に現れて大酒を飲んだ説話が記されており、長頭短身の老人だったという。

********************************************

当方は描いている作品が面白味があるかどうかで作品を選択しています。

面白味は趣向、出来、由来などいろんな側面があると思いますが・・。

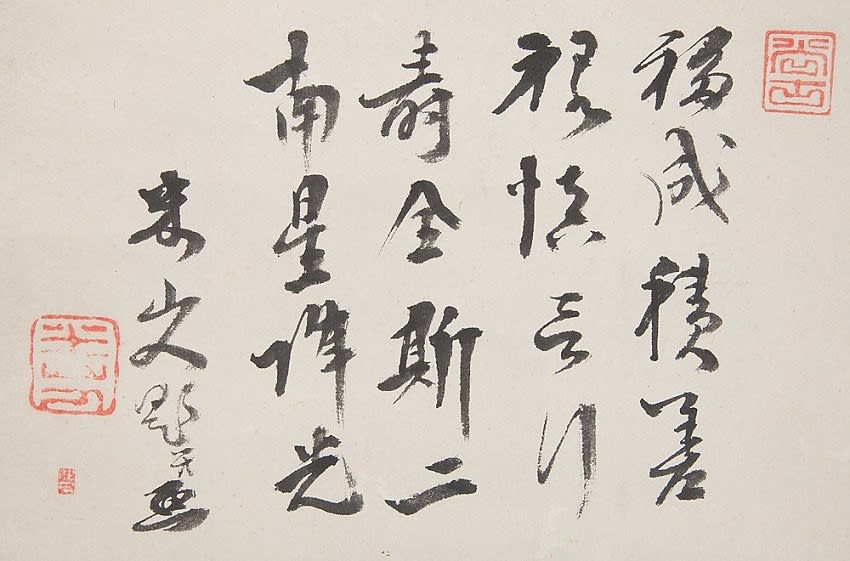

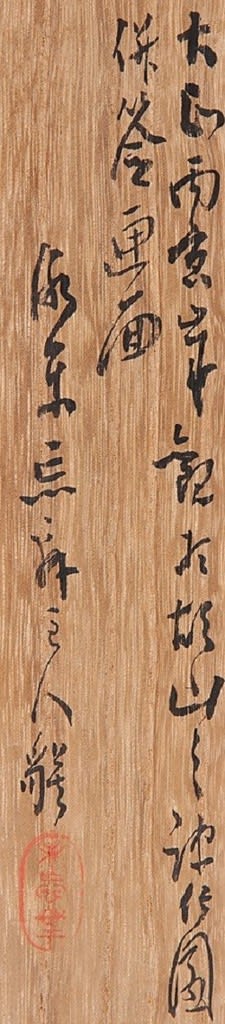

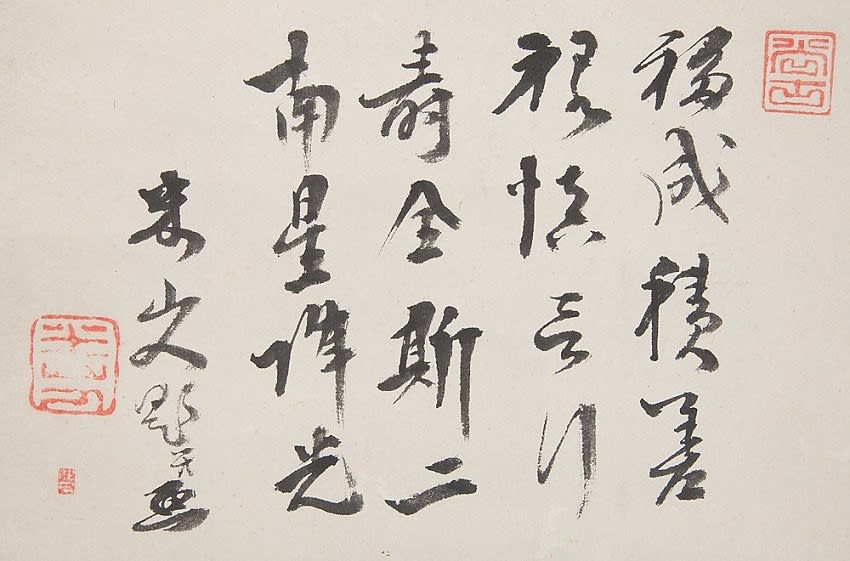

賛は「福成積善□慎行く 壽全斯二南星□光 米山人題併画 押印」とあります。

岡田米山人の画歴は下記のとおりです。

********************************************

岡田米山人:延享元年(1744年)~文政3年8月9日(1820年9月15日)。名を国、字は士彦(しげん)、画号を米山人、米翁といった。

米山人の前半生の事績については詳しいことは伝わっていないようです。若い頃に庄屋安積喜平治の寵愛を受け、同家に寓居し米をつきながら寸暇を惜しんで書を読み熱心に詩作しています。大坂に出る意向を示すと喜平治より金銭的な支援を受け米屋を開業できました。また安積家に仕えた乳母を妻に迎えています。画号の米山人も稼業の由来であろうと推察されます。

独学で経学を修め中国文人画の精髄を習得し、天明2年(1782年)のころ、商人でありながら伊勢国藤堂藩仕え、藤堂藩蔵屋敷内に移り住んでいます。蔵屋敷の居宅の一部を画室として「正帆」と命名し、ここで多くの文人墨客と交わりました。なお稼業の米屋は廃業せず以降も継続しのちに息子半江に引き継がれています。39歳の時に長子半江が生まれています。妻は37歳の高齢でした。半江の号に小米を与えたが米芾親子を意識したものと推察されます。

65歳前後で下役を致仕。70歳を超えた頃に飲酒と煎茶を嗜むようになったようです。75歳の時、長年連れ添った妻を亡くし大きな衝撃を受け、死を迎えるまでの遺された2年間に書画の創作活動はもっとも旺盛となりました。享年77。

学問・画ともに独学であったがそれだけに典籍・書画の蒐集品にこだわり、明清元画・漢詩の典籍・日本の古書画など膨大な量が息子半江に遺されています。

米山人は画業が評判になるとともに盛んに文人達との交流を深めています。米山人の居宅「正帆」には多くの文人が訪問し、そのメンバーは田能村竹田・頼山陽・浦上玉堂・春琴・篠崎小竹・僧でありながら多大の蒐集家であった如意道人などです。また隠居先にも中西石焦・十時梅厓・海量上人・森川竹窓・鼎春嶽・藤堂高基・秦宗春など多数の名前が見られ文人のサロンとなっています。

若き日の田能村竹田の才能を見ぬき彼を激励しています。竹田もまた米山人を師と仰ぎ敬愛の気持ちを表しています。竹田は「その画は拙なるに以て古、疎なるに以て厚、渾朴深潤なり」と米山人の作風を評価しています。その意は年を重ねるごとに円熟し、独特の個性を大胆に表現する度肝を抜くような筆致、色鮮やかな彩色であることを褒めています。

米山人は明清元代の中国文人画を手本として、その画に写意を求め続け、米芾・黄公望・倪雲林・沈石田・文徴明・董其昌・藍瑛・伊孚九・葉大年などの影響が見られます。木村蒹葭堂、十時梅厓とともに大坂文人画の重鎮とされます。現在までに米山人の作品は200点程確認されています。

********************************************

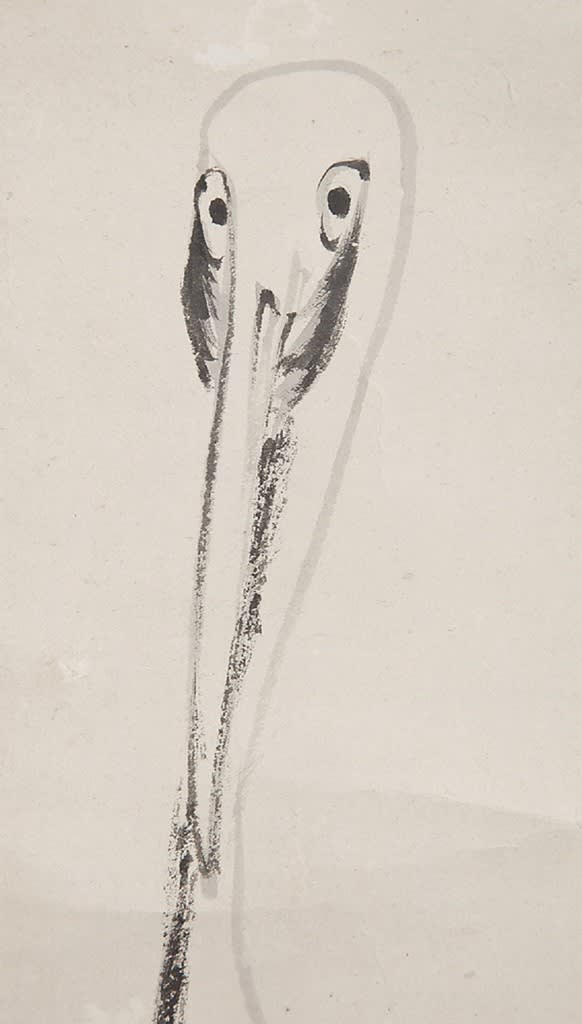

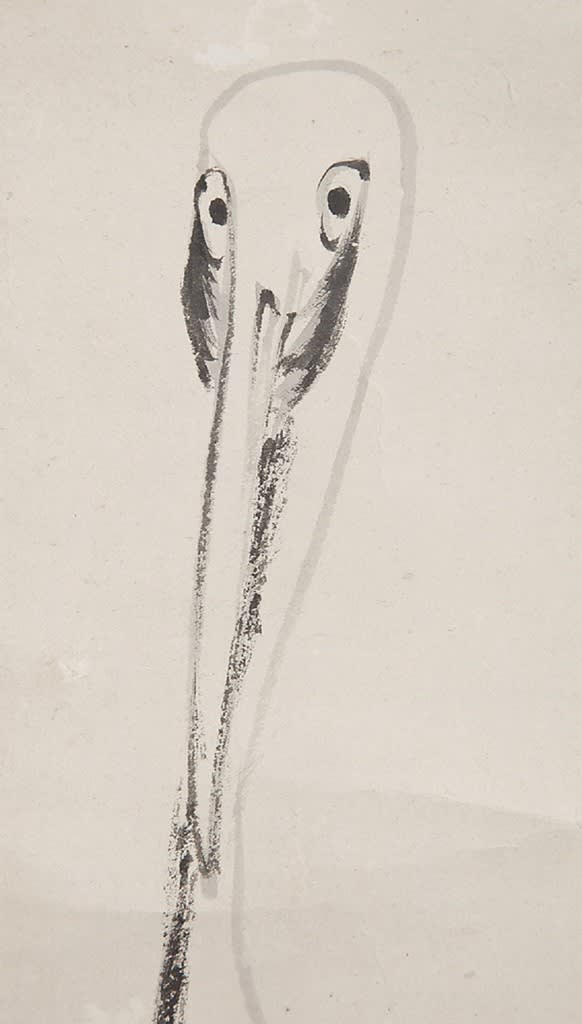

本作品の面白さはとぼけた感じ、とぼけた老人にとぼけた鶴・・・。

洒脱な描きですね。落款と印章は下記のとおりです。

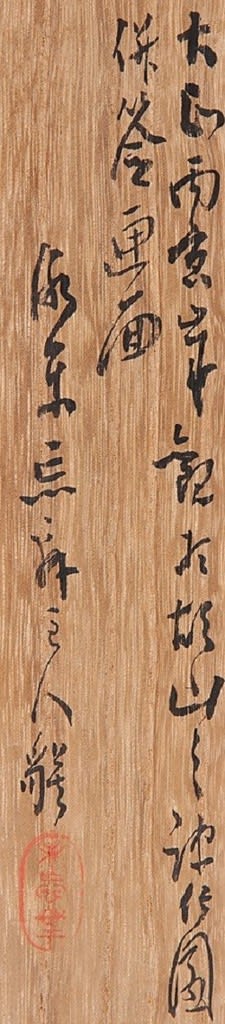

箱書には題は「米山人□讃南極壽星図」、裏には「大正丙寅筆観於雄山之□□図併鑑画 □□□□□人□ 押印」とあり、大正15年(1926年)の鑑定書と推定されます。詳細は不明です。

いずれにしてもこの頃の画家の作品の真贋は難しいのですが、理屈抜きで愉しめる作品には相違ないでしょう。

南極壽星図 岡田米山人画賛

紙本水墨 軸先木製 鑑定二重箱

全体サイズ:縦1870*横385 画サイズ:縦933*横290

描かれているのは「南極壽星」ですが、要は七福神の福禄寿のことで、多くの画家が「南極壽星」と題して描いています。

********************************************

南極老人(なんきょくろうじん):南極老人星(カノープス:りゅうこつ座α星)を神格化した道教の神。南極仙翁、寿星とも。『西遊記』『封神演義』『白蛇伝』など小説や戯曲に神仙として登場することも多く、日本では七福神の福禄寿と寿老人のモデルだと言われる。

古くから、南極老人星は戦乱の際には隠れ、天下泰平のときにしか姿を見せないという信仰が存在し、『史記』天官書や『晋書』天文志、『漢書』などには、皇帝たちが秋分の日に都の南で観測する慣わしがあったことが記されている。この南極老人星が宋代以降に南極老人として神格化され、長寿と幸福を司るものとされた。『事玄要言集』や『風俗記』には、北宋の仁宗皇帝の前に現れて大酒を飲んだ説話が記されており、長頭短身の老人だったという。

********************************************

当方は描いている作品が面白味があるかどうかで作品を選択しています。

面白味は趣向、出来、由来などいろんな側面があると思いますが・・。

賛は「福成積善□慎行く 壽全斯二南星□光 米山人題併画 押印」とあります。

岡田米山人の画歴は下記のとおりです。

********************************************

岡田米山人:延享元年(1744年)~文政3年8月9日(1820年9月15日)。名を国、字は士彦(しげん)、画号を米山人、米翁といった。

米山人の前半生の事績については詳しいことは伝わっていないようです。若い頃に庄屋安積喜平治の寵愛を受け、同家に寓居し米をつきながら寸暇を惜しんで書を読み熱心に詩作しています。大坂に出る意向を示すと喜平治より金銭的な支援を受け米屋を開業できました。また安積家に仕えた乳母を妻に迎えています。画号の米山人も稼業の由来であろうと推察されます。

独学で経学を修め中国文人画の精髄を習得し、天明2年(1782年)のころ、商人でありながら伊勢国藤堂藩仕え、藤堂藩蔵屋敷内に移り住んでいます。蔵屋敷の居宅の一部を画室として「正帆」と命名し、ここで多くの文人墨客と交わりました。なお稼業の米屋は廃業せず以降も継続しのちに息子半江に引き継がれています。39歳の時に長子半江が生まれています。妻は37歳の高齢でした。半江の号に小米を与えたが米芾親子を意識したものと推察されます。

65歳前後で下役を致仕。70歳を超えた頃に飲酒と煎茶を嗜むようになったようです。75歳の時、長年連れ添った妻を亡くし大きな衝撃を受け、死を迎えるまでの遺された2年間に書画の創作活動はもっとも旺盛となりました。享年77。

学問・画ともに独学であったがそれだけに典籍・書画の蒐集品にこだわり、明清元画・漢詩の典籍・日本の古書画など膨大な量が息子半江に遺されています。

米山人は画業が評判になるとともに盛んに文人達との交流を深めています。米山人の居宅「正帆」には多くの文人が訪問し、そのメンバーは田能村竹田・頼山陽・浦上玉堂・春琴・篠崎小竹・僧でありながら多大の蒐集家であった如意道人などです。また隠居先にも中西石焦・十時梅厓・海量上人・森川竹窓・鼎春嶽・藤堂高基・秦宗春など多数の名前が見られ文人のサロンとなっています。

若き日の田能村竹田の才能を見ぬき彼を激励しています。竹田もまた米山人を師と仰ぎ敬愛の気持ちを表しています。竹田は「その画は拙なるに以て古、疎なるに以て厚、渾朴深潤なり」と米山人の作風を評価しています。その意は年を重ねるごとに円熟し、独特の個性を大胆に表現する度肝を抜くような筆致、色鮮やかな彩色であることを褒めています。

米山人は明清元代の中国文人画を手本として、その画に写意を求め続け、米芾・黄公望・倪雲林・沈石田・文徴明・董其昌・藍瑛・伊孚九・葉大年などの影響が見られます。木村蒹葭堂、十時梅厓とともに大坂文人画の重鎮とされます。現在までに米山人の作品は200点程確認されています。

********************************************

本作品の面白さはとぼけた感じ、とぼけた老人にとぼけた鶴・・・。

洒脱な描きですね。落款と印章は下記のとおりです。

箱書には題は「米山人□讃南極壽星図」、裏には「大正丙寅筆観於雄山之□□図併鑑画 □□□□□人□ 押印」とあり、大正15年(1926年)の鑑定書と推定されます。詳細は不明です。

いずれにしてもこの頃の画家の作品の真贋は難しいのですが、理屈抜きで愉しめる作品には相違ないでしょう。