帰郷に際してのブログの原稿を製作している時間がありません。四国への出張。来週は海外です。貧乏閑なし・・、売り上げ確保に必死です。

この程度の絵なら私のも描けるという御仁も多いかも知れませんが、これが描けないのでしょう。うまいと却って味がないものになります。絵のうまい御仁に限ってつまらない絵が多いんは皮肉なmのです。

皆川淇園の作品については以前投稿してありますので、今回は「その2」となります。

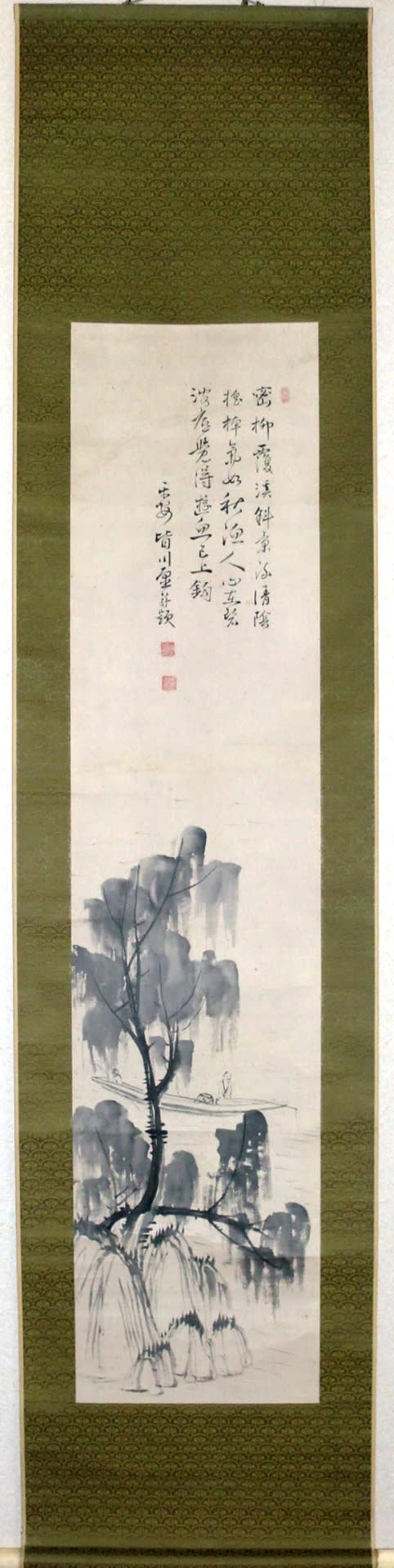

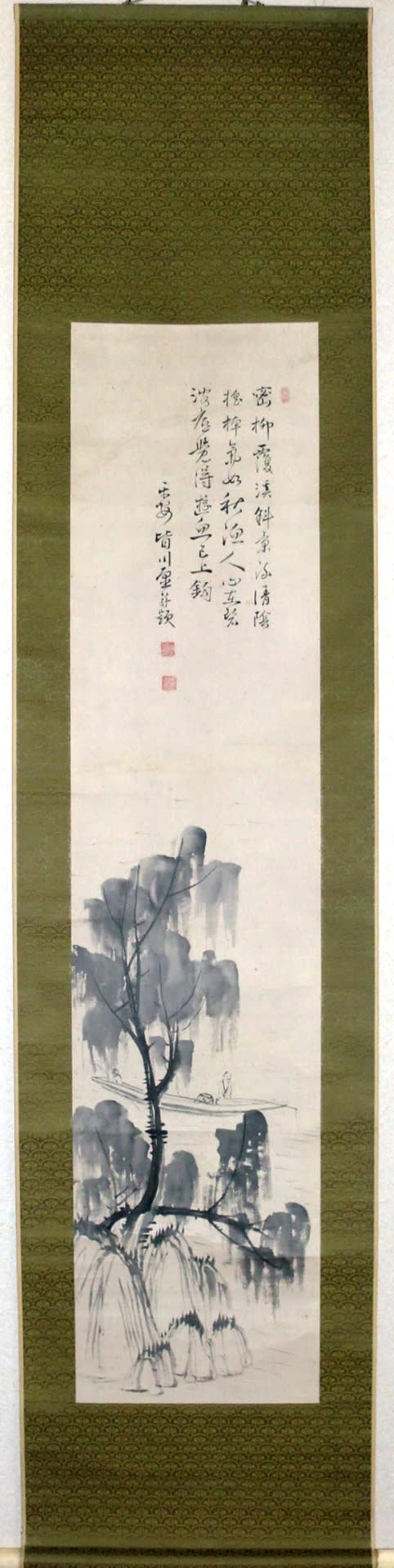

密柳覆渓図 皆川淇園筆

紙本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1795*横405 画サイズ:縦1225*横277

「皆川淇園:享保19年12月8日(1735年1月1日) - 文化4年5月16日(1807年6月21日))。江戸時代中期の儒学者。父は皆川成慶(春洞、白洲)で、実弟に国学者富士谷成章(層城、北辺)がいる。淇園は号で、名は愿(げん)。字は伯恭。通称は文蔵。別号に有斐斎がある。」

「密柳覆渓斜景流

清陰搖棹気如秋

漁人心在碧波底

覚得遊魚己上鈎

平安 皆川愿并題」という七言絶句が添えられています。読解は家内の助けによるところ大です。

解釈は「茂った柳が渓流を覆い日は斜め射し込んでいる。清らかな陰に棹が動いて大気は秋のようである。漁人の心は碧の水底にある。遊魚として自分の上に鈎があるような気になる」です。

まるで下の作品のような感じ・・

二匹の魚 山本倉丘筆紙本着色 黄袋 クロス挿箱入

全体サイズ:縦585*横660 画サイズ:縦370*横445

右上には朱文白楕円印で「淇園」の遊印が押印されている。左下には白文方印で「皆川愿印」、「伯恭□?」の累印が押印されている。「平安」は京都のこと、字の「伯」は長男を示します。

「密柳覆渓斜景流 清陰搖棹気如秋 漁人心在碧波底 覚得遊魚己上鈎 平安 皆川愿并題」という七言絶句が添えられており、解釈は「茂った柳が渓流を覆い日は斜め射し込んでいる。清らかな陰に棹が動いて大気は秋のようである。漁人の心は碧の水底にある。遊魚として自分の上に鈎があるような気になる」です。

「生まれは京都。皆川淇園書伊藤錦里や三宅元献などに儒学を学んだ。易学について研究を深め、独自の言語論により「名」と「物」との関係を解釈する開物論を唱え、「老子」「荘子」「列子」「論語」など多くの経書に対する注釈書を著した。亀山藩(松平信岑)・平戸藩(松浦清)・膳所藩(本多康完)などの藩主に賓師として招かれた。」

「京都に家塾を開き、門人は3,000人を超えたという。また、江村綬の錫杖堂詩社に影響され、柴野栗山や赤松滄洲らと三白社という詩社を起こす。絵画の腕も卓越しており、山水画では、師の円山応挙に劣らずという評価も受けている。」

「絵画の腕も卓越しており、山水画では、師の円山応挙に劣らずという評価も受けている。」とは過剰評価ともいえますが、もともと円山応挙がさほどの画家ではないと言うこともありますが、画力は有る画家のようです。

「晩年の文化3年(1806年)には様々な藩主の援助を受けて京都に学問所「弘道館」を開いた。志半ばにして、翌年、74歳で没する。門弟として富士谷成章・巖垣龍渓・稲毛屋山・小浜清渚・東条一堂・北条霞亭などがいる。京極の阿弥陀寺に葬られた。墓誌は松浦清が文を製し、その書は本多康完が記した。東京国立博物館には「明経先生像」と題された淇園の遺像が残る(渡辺南岳筆、東京国立博物館 情報アーカイブ)。」

私としては本作品はなかなかの作品だと思っています。池柳塘での釣りを子供の頃は、夢中で熱中したものです。何も考えずに湖に舟を浮かべて日を浴びながら魚釣り・・、また御一興。

本当の自然に身を委ねる時を持つ・・、ゴルフなんざ低俗もいいとこ。

いつか退職したらこういう生活がしてみたいというのが南画の世界と思うことがあります。

この程度の絵なら私のも描けるという御仁も多いかも知れませんが、これが描けないのでしょう。うまいと却って味がないものになります。絵のうまい御仁に限ってつまらない絵が多いんは皮肉なmのです。

皆川淇園の作品については以前投稿してありますので、今回は「その2」となります。

密柳覆渓図 皆川淇園筆

紙本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1795*横405 画サイズ:縦1225*横277

「皆川淇園:享保19年12月8日(1735年1月1日) - 文化4年5月16日(1807年6月21日))。江戸時代中期の儒学者。父は皆川成慶(春洞、白洲)で、実弟に国学者富士谷成章(層城、北辺)がいる。淇園は号で、名は愿(げん)。字は伯恭。通称は文蔵。別号に有斐斎がある。」

「密柳覆渓斜景流

清陰搖棹気如秋

漁人心在碧波底

覚得遊魚己上鈎

平安 皆川愿并題」という七言絶句が添えられています。読解は家内の助けによるところ大です。

解釈は「茂った柳が渓流を覆い日は斜め射し込んでいる。清らかな陰に棹が動いて大気は秋のようである。漁人の心は碧の水底にある。遊魚として自分の上に鈎があるような気になる」です。

まるで下の作品のような感じ・・

二匹の魚 山本倉丘筆紙本着色 黄袋 クロス挿箱入

全体サイズ:縦585*横660 画サイズ:縦370*横445

右上には朱文白楕円印で「淇園」の遊印が押印されている。左下には白文方印で「皆川愿印」、「伯恭□?」の累印が押印されている。「平安」は京都のこと、字の「伯」は長男を示します。

「密柳覆渓斜景流 清陰搖棹気如秋 漁人心在碧波底 覚得遊魚己上鈎 平安 皆川愿并題」という七言絶句が添えられており、解釈は「茂った柳が渓流を覆い日は斜め射し込んでいる。清らかな陰に棹が動いて大気は秋のようである。漁人の心は碧の水底にある。遊魚として自分の上に鈎があるような気になる」です。

「生まれは京都。皆川淇園書伊藤錦里や三宅元献などに儒学を学んだ。易学について研究を深め、独自の言語論により「名」と「物」との関係を解釈する開物論を唱え、「老子」「荘子」「列子」「論語」など多くの経書に対する注釈書を著した。亀山藩(松平信岑)・平戸藩(松浦清)・膳所藩(本多康完)などの藩主に賓師として招かれた。」

「京都に家塾を開き、門人は3,000人を超えたという。また、江村綬の錫杖堂詩社に影響され、柴野栗山や赤松滄洲らと三白社という詩社を起こす。絵画の腕も卓越しており、山水画では、師の円山応挙に劣らずという評価も受けている。」

「絵画の腕も卓越しており、山水画では、師の円山応挙に劣らずという評価も受けている。」とは過剰評価ともいえますが、もともと円山応挙がさほどの画家ではないと言うこともありますが、画力は有る画家のようです。

「晩年の文化3年(1806年)には様々な藩主の援助を受けて京都に学問所「弘道館」を開いた。志半ばにして、翌年、74歳で没する。門弟として富士谷成章・巖垣龍渓・稲毛屋山・小浜清渚・東条一堂・北条霞亭などがいる。京極の阿弥陀寺に葬られた。墓誌は松浦清が文を製し、その書は本多康完が記した。東京国立博物館には「明経先生像」と題された淇園の遺像が残る(渡辺南岳筆、東京国立博物館 情報アーカイブ)。」

私としては本作品はなかなかの作品だと思っています。池柳塘での釣りを子供の頃は、夢中で熱中したものです。何も考えずに湖に舟を浮かべて日を浴びながら魚釣り・・、また御一興。

本当の自然に身を委ねる時を持つ・・、ゴルフなんざ低俗もいいとこ。

いつか退職したらこういう生活がしてみたいというのが南画の世界と思うことがあります。