家内がインターネットオークションで入手した卵殻で作られた菓子器。

疵があったので安く入手できたようです。絵もうまく、現代の職人ではこの出来は無理かなという出来・・、先達の職人は日本画を習っているので、尋常ではない作品を作り出しますね。

疵は当方で即興で金繕いしておきました。

底周りの漆器の剥げも修復しておきました。疵はあるものの時代感があっていい趣の作品となっています。

出来が良いので調べてみたところ、この作品は盛岡市にある工芸店、「光原社」の漆工房に16歳で入り、塗師として工房を背負ってきた佐藤竹治氏の作品ではないかと推察しています。

佐藤竹治は卵殻による名漆工と称せられているようで、家内はいいものを入手したようです。

卵殻の技法と佐藤竹治氏については下記のようなインタビュー記事があります。

********************************

「漆器作りは手間がかかります。中でも、卵の殻を細かく砕いて、ひとかけら、ひとかけら、丹念に貼り付けていく卵殻技法は気の遠くなるような仕事です。

盛岡市にある工芸店、光原社の漆工房に16歳で入り、塗師として工房を背負ってきた佐藤竹治さんは卵殻貼りを手掛け、定年後も漆器顧問として作り続けています。

平安時代から伝わる蒔絵の技法の一つである卵殻は、現代では美術工芸の絵画的な表現や、漆器の一部分にあしらわれるのが一般的です。漆の樹液そのものに色があるため、卵殻が白色として使用されてきました。

「卵殻も螺鈿も昔からあったの。ところが手数がかかって採算が合わない。店の職人だからできる仕事」と竹治さんは言います。

古い作品を見て試行錯誤を重ね、道具を作り、竹治さんなりの技法を生み出してきました。お重や茶入れ、皿などの全面に殻を貼るため、小さなうずらではなく鶏卵の殻を使います。はんこ状の木の道具で殻を割ったり、殻の裏に細工をして切ったり。さまざまな形の殻を寄せて集めて敷き詰めていきます。

「割れたなりに手を加えていくと、一つのものができてくるんですよ。できあがれば、自分もうれしい」

卵殻を敷き詰めた後、隙間を埋める漆を塗っていきます。漆は化学反応で表面だけが固まる性質のため、殻の厚みと隙間の漆が均一になるまで、薄い膜を重ねるように漆の塗りと研ぎを5回ほど繰り返します。

「これは上手、下手じゃないの。ただただ根気」

東北の人に通じる気質だと漠然と思っていました。「作るとき何が思い浮かぶと思いますか」と問われるまでは。竹治さんの心に浮かぶのは、生まれ育ったにかほ市象潟の光景です。

「秋田の田植えを思い出すの、手植えを。朝、田んぼに行って子ども心に思うわけ。1町歩(約1ヘクタール)ほどの広さを前に、どうするのこれと。だけど夕方になると、ちゃんと終わるわけ。仕事をするとき、そのことをいつも思ったのよ。それが力になりました」

粘り強いといわれる東北の人の心根に触れた思いでした。根気強く仕上げられた卵殻細工は、すべすべとした触り心地で静かなつやがあり、凛とした存在へと昇華されています。

********************************

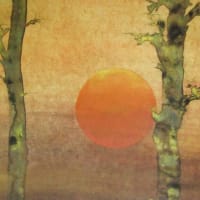

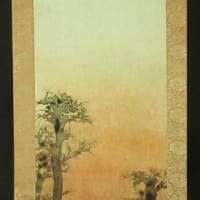

さて本日の作品紹介は寺崎廣業の作品です。

能楽卒塔婆(卒都婆) 寺崎廣業筆 その123

絹本金泥水墨着色軸装 軸先骨 鳥谷幡山鑑定書付

共箱二重箱(箱書は明治末期~大正初期)

全体サイズ:横680*縦2170 画サイズ:横470*縦1210

落款の書体から明治30~40年頃の作と推定しています。

題名の「卒都婆(卒塔婆)」については下記の記載のとおりです。

**********************************

※卒都婆(卒塔婆):サンスクリット語でストゥーパ。

もとは釈迦の遺骨を納めた聖なる塚のこと。仏教の広まった各地で、これをかたどった塔(同じく卒都婆と呼称)が作られるようになり、仏の体を表すものとして、礼拝の対象となります。

後に墓標、死者を供養する塔としても用いられるようになりますが、高野山など、聖地への道しるべとしても建てられ、この曲の卒都婆はこちらを指すとみられます。

**********************************

寺崎廣業の前期の代表作といっていいでしょう。表具も立派!

能楽の「卒塔婆(卒都婆)」の概略は下記のとおりです。

**********************************

能楽 卒塔婆(卒都婆):高野山の僧の一行が、都へ上る途上、摂津国阿倍野(山城国鳥羽とも)付近に差し掛かりました。そこで僧は、乞食の老婆が、朽木の卒都婆に腰掛けているのに気づきます。この老婆は、実は、かつて絶世の美女で、数多くの浮名を流した有名な歌人、小野小町その人でした。

僧は、老婆が仏を粗末に扱っていると断じ、その振る舞いを正して卒都婆から立ち退かせようと、説教を始めます。すると老婆は、非常に含蓄のある言葉を返し、言い負かしてしまいます。老婆をただ者ではない、と感じ取った僧は、老婆に対して深々と礼を尽くしました。

老婆は、自信満々に歌を詠み、さらに僧を感心させます。僧が老婆に名を尋ねると、老婆は「小野小町のなれの果てだ」と明かしました。

小町は、美貌を誇った往時を懐かしみ、翻って老いを深めた今の境遇を嘆く様子を見せた後、狂乱状態となってしまいます。このとき、小町には、かつて自分を恋慕した深草少将の怨霊が憑りついていました。その昔、深草少将(四位の少将)は、小町に恋心を打ち明けたのですが、小町は百夜私のもとに通ってきたら、あなたの恋を受け入れましょうと言い、毎日通わせました。深草少将は九十九夜まで通いましたが、最後の一夜を通う前に死んでしまいました。

恋を成就できなかった深草少将の怨念が残り、老境の小町を苦しめていたのです。小町は、狂乱の内に深草少将の百夜通いの様子を再現しますが、やがて狂いから醒めて、後世の成仏を願うことが本来の人の道であると語り、悟りの道に入ろうと志します。

**********************************

この作品には寺崎廣業の鑑定では定番となっている門下生の鳥谷幡山の鑑定書が付いています。

共箱の箱書は明治末から大正期にかけてのもの。つまり若い時の作品に後日箱書したものですね。

箱書は「三本廣業」で、作品中の落款は「二本廣業」と称せられる書体です。

なかなか珍しい画題の作品です。

本日は共に当方と同郷の方の作品紹介となりましたが、さらにはご存じのように小野小町については出身地が秋田という説があります。

**********************************

小野小町の生誕地については、伝承によると現在の秋田県湯沢市小野といわれており、晩年も同地で過ごしたとする地域の言い伝えが残っています。ただし、小野小町の真の生誕地が秋田県湯沢市小野であるかどうかの確証は無く、平安時代初期に出羽国北方での蝦夷の反乱で出羽国府を城輪柵(山形県酒田市)に移しており、その周辺とも考えられます。

この他にも京都市山科区とする説、滋賀県彦根市小野町とする説、福井県越前市とする説、福島県小野町とする説、熊本県熊本市北区植木町小野とする説、神奈川県厚木市小野とする説など、生誕伝説のある地域は全国に点在しており、数多くの異説があります。

東北地方に伝わるものはおそらく『古今和歌集』の歌人目録中の「出羽郡司娘」という記述によると思われますが、それも小野小町の神秘性を高めるために当時の日本の最果ての地の生まれという設定にしたと考えられてもいて、この伝説の裏付けにはなりにくいとされています。

ただ、小野氏には陸奥国にゆかりのある人物が多く、小町の祖父である小野篁は青年時代に父の小野岑守に従って陸奥国へ赴き、弓馬をよくしたと言われる。また、小野篁のいとこである小野春風は若い頃辺境の地に暮らしていたことから、夷語にも通じていたということです。

秋田県湯沢市小野には二ツ森という深草少将と小野小町の墳墓があり、近隣には、小野小町の母のお墓とされる姥子石など、小野小町ゆかりの史跡が多数存在しています。

秋田県湯沢市小野で過ごしたという説の他、京都市山科区小野は小野氏の栄えた土地とされ、小町は晩年この地で過ごしたとの説があります。ここにある随心院には、卒塔婆小町像や文塚など史跡が残っています。

*日本では一般にクレオパトラ、楊貴妃と共に小野小町が「世界三大美人」(または世界三大美女)の一人に数えられており、秋田出身の美人のことを「秋田小町」と称します。

**********************************

とにもかくにも本日の作品は郷里の関して縁の深いものばかり・・・。