庭ではますますボタンが真っ盛り・・・。

ピンクも・・。

ホワイトも・・・。

そしてボタン色・・・。

それに加えてクマガイソウもまたますます満開。

ご存知かと思いますが、庭に自生するクマガイソウですが、日本では環境省により、レッドリストの絶滅危惧II類(VU)の指定を受けていて、多くの都道府県で、レッドリストの指定を受けています。園芸用の採取は控えるべきものです。

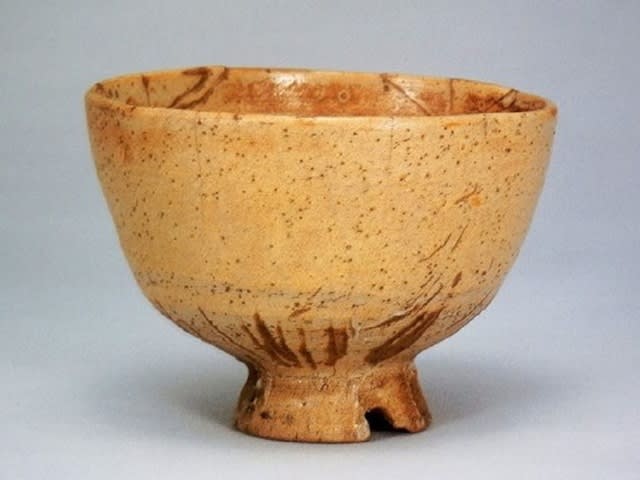

本日もまた高麗茶碗にチャレンジ・・・。

高麗期 呉器茶碗

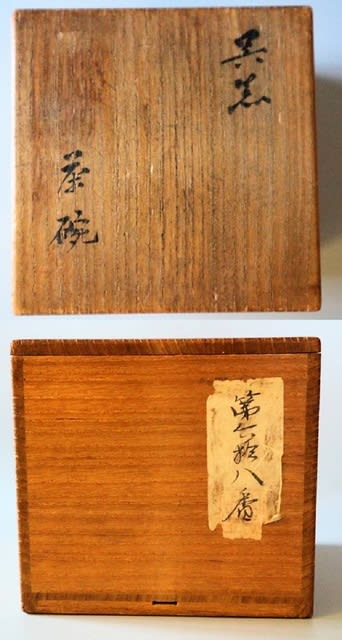

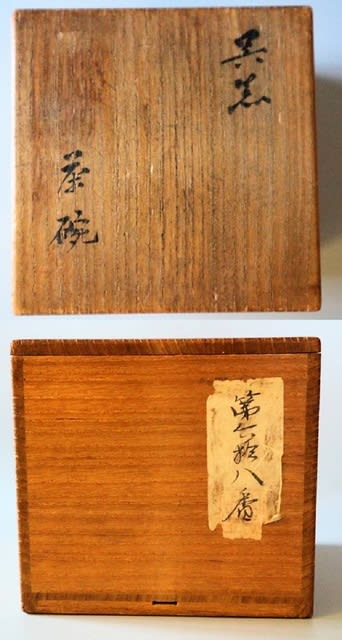

合箱

最大口径129~132*高さ101*高台径55~56

*****************************

呉器茶碗(ごき ちゃわん):高麗茶碗の一種で、御器、五器とも書きます。呉器の名前は、形が椀形で禅院で用いる飲食用の木椀の御器に似ていることに由来するといわれます。

一般に、大振りで、見込みが深く、丈が高く木椀形で、高台が高く外に開いた「撥高台(ばちこうだい)」が特色とされます。素地は、堅く白茶色で、薄青みがかった半透明の白釉がかかります。呉器茶碗には、「大徳寺(だいとくじ)呉器」、「紅葉(もみじ)呉器」、「錐(きり)呉器」、「番匠(ばんしょう)呉器」、「尼(あま)呉器」などがあります。

「大徳寺呉器」は、室町時代に来日した朝鮮の使臣が大徳寺を宿舎として、帰国の折りに置いていったものを本歌とし、その同類をいいます。形は大振りで、風格があり、高台はあまり高くありませんが、胴は伸びやかで雄大。口辺は端反っていません。

「紅葉呉器」は、胴の窯変が赤味の窯変を見せていることからその名があり、呉器茶碗中の最上手とされています。

参考作品:呉器茶碗 銘「紅葉」 三井記念美術館蔵

「錐呉器」は、見込みが錐でえぐったように深く掘られて、高台の中にも反対に錐の先のように尖った兜巾が見られるのでこの名があります。

「番匠呉器」は、形が粗野で釉調に潤いがなく番匠(大工)の使う木椀のようだということでこの名があります。

「尼呉器」は、呉器の中では小ぶりで丈が低く、ややかかえ口なのを尼に譬えたものといいます。

*****************************

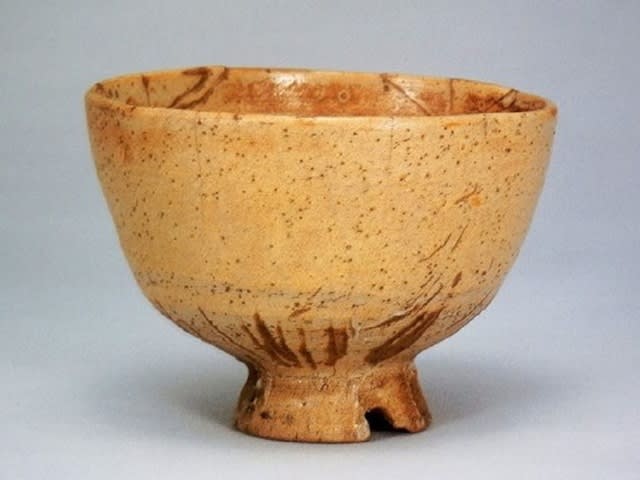

高台が反っている点などから呉器の特徴を備えています。

完全な兜巾高台ではありませんが、その趣はありますね。高台内の胎土が縮緬状になっているのが高麗期という決め手にもなるようです。磁器っぽい李朝とは一線を画しています。轆轤目がしっかり出ているのにも味わいがあります。

*****************************

呉器茶碗:「整った」「優雅な」茶碗というイメージがあります。「御器」や「五器」とも・・。

高麗物というと井戸茶碗や三島茶碗、ととや茶碗、御本茶碗などが相対的に数が多く(とは言ってもさほどではない)、呉器茶碗のようにより少数のものはあまり知られない傾向にあります。

この呉器茶碗は分類はいくつもあるのに対して伝来している数は非常に少ないようです。しかもどこでいつ何の用途で用いられたのかもあまりわかっておらず、謎多き茶碗であると言えます。それにも関わらず通常の高麗物に無い気品を持ち合わせているため茶人には珍重されました。

扱いとしては徳川将軍家の逸話も残る御本茶碗と似たところがありますが、御本茶碗は立鶴の茶碗など多くが出回ったのに対し、呉器茶碗は少数にとどまりました。呉器茶碗でも古いと言われ原点となっているのが、大徳寺呉器。謂れによると室町時代に大徳寺に逗留した朝鮮の使節が置いて行った茶碗であったのが由来してると伝えられています。林屋晴三氏は禅寺で使われていた根来塗りの御器に形が似ていたからつけられた名だろうと推察しています。

*****************************

本作品は御本の分類からすると、高麗期の「錐呉器」と推察されます。その根拠は錐呉器茶碗は特徴がはっきりしており、内部の見込みが深い茶碗を錐呉器に分類しているからです。。

高台の中にも反対に錐の先のように尖った兜巾が見られたり、高台に切り込みが入っているものが多いようです。高台の形は金海茶碗と似ており、関連性がある可能性もあります。本作品は切り込みが入っていませんが、その風情は却って趣が出ています。

高台は狭く小さいという特徴があります。釉薬に面白味があり、独特の斑点模様が出ていたりする呉器が多いようです。

ただこのような分類は後世に決められたもので、決まりごとで作品自体をああだこうだと分類するのにはおおいに抵抗がありますね。

結論は「基本的に高麗茶碗の錐呉器の雰囲気を持つ茶碗」ということでしょう。箱には「呉器」とのみ・・・。

如何せん、箱が小さくぎりぎり・・。基本的に通常の箱は左右5mmの余裕があるのが普通です。茶碗などをなんどか扱ううちに箱のサイズがきちんと決まっていないことが解るようになりますが、本作品は中身を入れ替えた?とはちょっと思い難いものがあります。

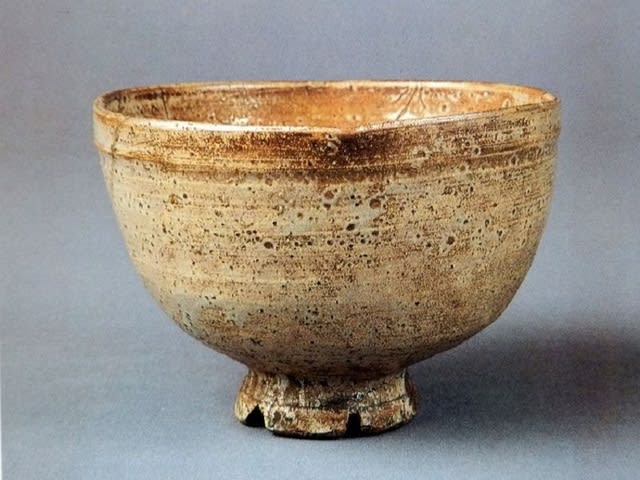

参考までにいくつか錐呉器茶碗の写真を投稿しておきました。

錐呉器茶碗 銘「山井」

錐呉器茶碗 銘「張木手」 根津美術館蔵

錐呉器茶碗

参考で掲載した作品はすべて伝来の一級品ですので本作品と比べること自体が恐れ多いことですが、いずれにしても使う側の目利きにより評価は大いに変わるということ・・。使い込むと変化しそうな愉しみが多い茶碗のようです。

さて、ご覧の皆様は本作品を使ってみたいと思うかどうか・・。

ピンクも・・。

ホワイトも・・・。

そしてボタン色・・・。

それに加えてクマガイソウもまたますます満開。

ご存知かと思いますが、庭に自生するクマガイソウですが、日本では環境省により、レッドリストの絶滅危惧II類(VU)の指定を受けていて、多くの都道府県で、レッドリストの指定を受けています。園芸用の採取は控えるべきものです。

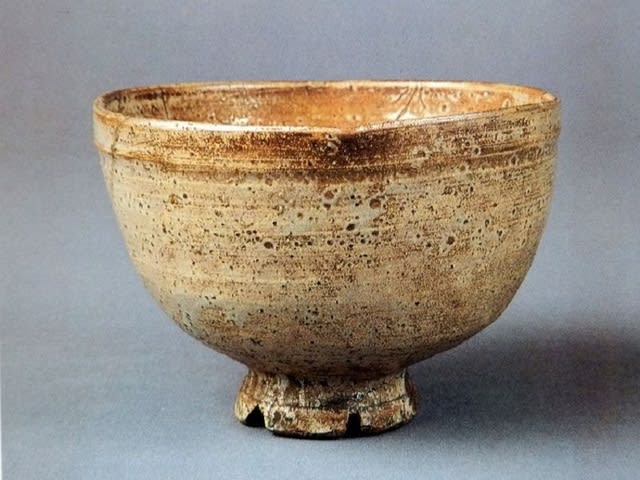

本日もまた高麗茶碗にチャレンジ・・・。

高麗期 呉器茶碗

合箱

最大口径129~132*高さ101*高台径55~56

*****************************

呉器茶碗(ごき ちゃわん):高麗茶碗の一種で、御器、五器とも書きます。呉器の名前は、形が椀形で禅院で用いる飲食用の木椀の御器に似ていることに由来するといわれます。

一般に、大振りで、見込みが深く、丈が高く木椀形で、高台が高く外に開いた「撥高台(ばちこうだい)」が特色とされます。素地は、堅く白茶色で、薄青みがかった半透明の白釉がかかります。呉器茶碗には、「大徳寺(だいとくじ)呉器」、「紅葉(もみじ)呉器」、「錐(きり)呉器」、「番匠(ばんしょう)呉器」、「尼(あま)呉器」などがあります。

「大徳寺呉器」は、室町時代に来日した朝鮮の使臣が大徳寺を宿舎として、帰国の折りに置いていったものを本歌とし、その同類をいいます。形は大振りで、風格があり、高台はあまり高くありませんが、胴は伸びやかで雄大。口辺は端反っていません。

「紅葉呉器」は、胴の窯変が赤味の窯変を見せていることからその名があり、呉器茶碗中の最上手とされています。

参考作品:呉器茶碗 銘「紅葉」 三井記念美術館蔵

「錐呉器」は、見込みが錐でえぐったように深く掘られて、高台の中にも反対に錐の先のように尖った兜巾が見られるのでこの名があります。

「番匠呉器」は、形が粗野で釉調に潤いがなく番匠(大工)の使う木椀のようだということでこの名があります。

「尼呉器」は、呉器の中では小ぶりで丈が低く、ややかかえ口なのを尼に譬えたものといいます。

*****************************

高台が反っている点などから呉器の特徴を備えています。

完全な兜巾高台ではありませんが、その趣はありますね。高台内の胎土が縮緬状になっているのが高麗期という決め手にもなるようです。磁器っぽい李朝とは一線を画しています。轆轤目がしっかり出ているのにも味わいがあります。

*****************************

呉器茶碗:「整った」「優雅な」茶碗というイメージがあります。「御器」や「五器」とも・・。

高麗物というと井戸茶碗や三島茶碗、ととや茶碗、御本茶碗などが相対的に数が多く(とは言ってもさほどではない)、呉器茶碗のようにより少数のものはあまり知られない傾向にあります。

この呉器茶碗は分類はいくつもあるのに対して伝来している数は非常に少ないようです。しかもどこでいつ何の用途で用いられたのかもあまりわかっておらず、謎多き茶碗であると言えます。それにも関わらず通常の高麗物に無い気品を持ち合わせているため茶人には珍重されました。

扱いとしては徳川将軍家の逸話も残る御本茶碗と似たところがありますが、御本茶碗は立鶴の茶碗など多くが出回ったのに対し、呉器茶碗は少数にとどまりました。呉器茶碗でも古いと言われ原点となっているのが、大徳寺呉器。謂れによると室町時代に大徳寺に逗留した朝鮮の使節が置いて行った茶碗であったのが由来してると伝えられています。林屋晴三氏は禅寺で使われていた根来塗りの御器に形が似ていたからつけられた名だろうと推察しています。

*****************************

本作品は御本の分類からすると、高麗期の「錐呉器」と推察されます。その根拠は錐呉器茶碗は特徴がはっきりしており、内部の見込みが深い茶碗を錐呉器に分類しているからです。。

高台の中にも反対に錐の先のように尖った兜巾が見られたり、高台に切り込みが入っているものが多いようです。高台の形は金海茶碗と似ており、関連性がある可能性もあります。本作品は切り込みが入っていませんが、その風情は却って趣が出ています。

高台は狭く小さいという特徴があります。釉薬に面白味があり、独特の斑点模様が出ていたりする呉器が多いようです。

ただこのような分類は後世に決められたもので、決まりごとで作品自体をああだこうだと分類するのにはおおいに抵抗がありますね。

結論は「基本的に高麗茶碗の錐呉器の雰囲気を持つ茶碗」ということでしょう。箱には「呉器」とのみ・・・。

如何せん、箱が小さくぎりぎり・・。基本的に通常の箱は左右5mmの余裕があるのが普通です。茶碗などをなんどか扱ううちに箱のサイズがきちんと決まっていないことが解るようになりますが、本作品は中身を入れ替えた?とはちょっと思い難いものがあります。

参考までにいくつか錐呉器茶碗の写真を投稿しておきました。

錐呉器茶碗 銘「山井」

錐呉器茶碗 銘「張木手」 根津美術館蔵

錐呉器茶碗

参考で掲載した作品はすべて伝来の一級品ですので本作品と比べること自体が恐れ多いことですが、いずれにしても使う側の目利きにより評価は大いに変わるということ・・。使い込むと変化しそうな愉しみが多い茶碗のようです。

さて、ご覧の皆様は本作品を使ってみたいと思うかどうか・・。