昨日は先々週に続き天王洲アイルで高校の同級会第2弾。卒業以来初めて会う同級生にも再会、盛り上がりました。行きと帰りは家内と息子と一緒で、二人は品川の水族館へ・・。

さて本日は本ブログでもなんどか紹介している小田海僊の作品です。小田海僊は嘉永元年(1848年)から安政元年(1854年)にかけて京都に画室を設けていますが、このころの作で、同時期に富岡鉄斎に絵を教えたと推定されています。

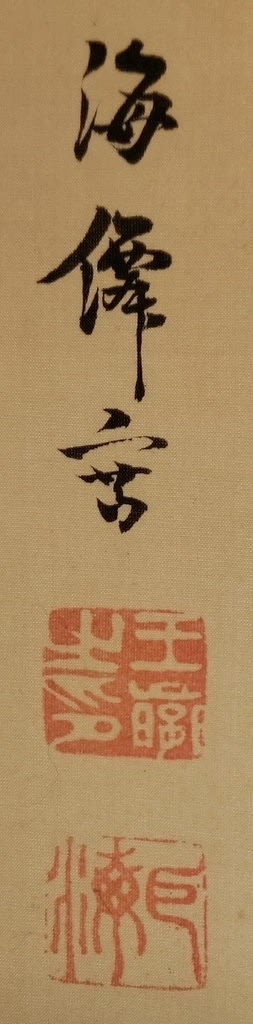

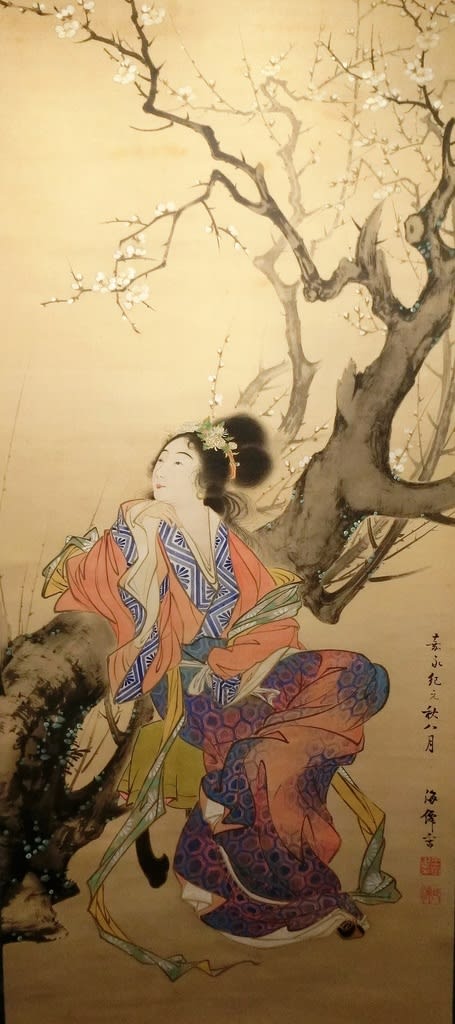

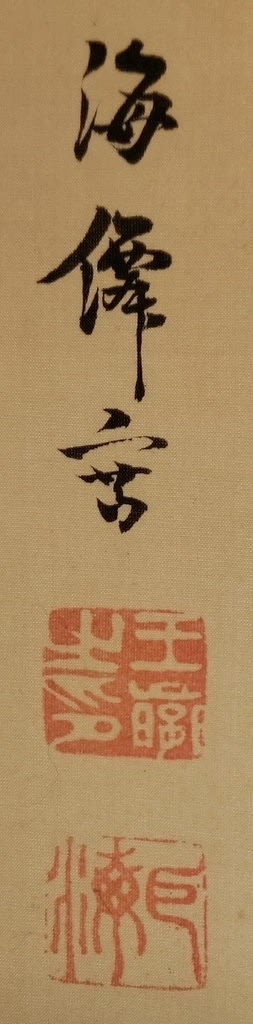

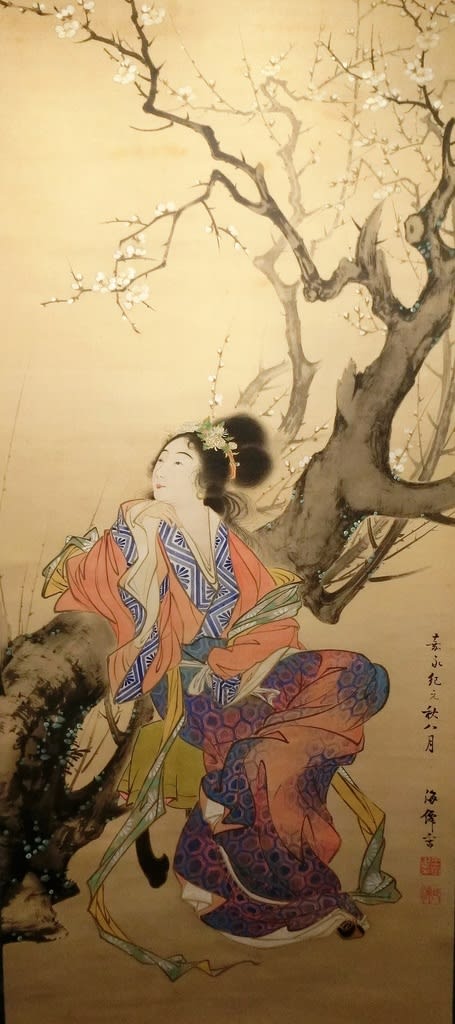

羅浮仙図 小田海僊筆 その7

絹本着色軸装 軸先本象牙細工 鑑定箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

賛には「嘉永紀元秋八月 海僊寫」とあり、嘉永元年(1848年)頃、小田海僊が63歳頃の作と推察されます。「王羸之印」の白文朱方印、「巨海」の朱文方印の累印が押印されています。

箱の添文には「本画は嘉永年間中支那より吾国画界の重鎮小田海僊指名の基に展示会の作品出陳の招聘を受け其の際の作と伝えられるたる銘作品なれば大切に保存有りて然る可く参考に供し。真筆無疑也一筆之識す。平安客中 天龍庵主人 押印」とあります。

小田海僊の美人画の傑作。

*******************************

羅浮仙:隋の開皇年中、趙師雄なるもの羅浮山に遊び夕刻林間の酒舗に入ろうとすると、一美人に逢う。 言語は朗らかで、なんともいえない芳香を放っている。

依って相携えて酒舗に入り、談笑して酒を飲んでいると、一人の緑衣の童子来たりて歌舞す。 師雄興に乗じて呑み、倒れて眠り起きてみれば、東方は巳に白らみ、身は大きな梅樹の下にあったので夜前の美人は、梅の精であることを知ったと言う伝説から、古来、梅樹の下に美人を描いて「羅浮仙」と名づけたと伝う。菱田春草の作品が著名。

*******************************

*******************************

小田海僊:天明5年(1785年)~文久2年閏8月24日(1862年10月17日))は、江戸時代後期の日本の南画家。 通称良平、名は羸(るい)または瀛(えい)。 字を巨海、号は海僊の他に百谷または百穀。周防国富海(現 山口県防府市富海)に生まれ、長門国赤間関(現 山口県下関市)の紺屋(染工)を営む小田家の養子となる。

22歳のとき、京都四条派の松村呉春に入門し、写生的な画風を修得し同門の松村景文や岡本豊彦らと名声を競った。のち頼山陽の助言で,中国元明の古蹟や粉本を学び南宗画法に転じた。その勉励の貌は小石元瑞から画痩といわれるほどであったという。

頼山陽と共に九州に遊ぶこと5年,帰京ののち画名を高め,中林竹洞、浦上春琴らと並び称せられた。文政7年(1824年)、萩藩の御用絵師となり、一時江戸に滞在。

1826年、京都に戻り活動。嘉永元年(1848年)から安政元年(1854年)にかけて画室を設けているが、このころ富岡鉄斎に絵を教えたと推定されている。

*******************************

参考作品

貴妃調鸚図

思文閣資料墨蹟目録「和の美」第455号 作品NO41 P86

本作品が晩年の作となり、出来は良い。

「銘作品なれば大切に保存有りて然る可く参考に供し・・・・」 とぼけた表情が家内に似ているので気に入っていますが・・。

とぼけた表情が家内に似ているので気に入っていますが・・。

さて本日は本ブログでもなんどか紹介している小田海僊の作品です。小田海僊は嘉永元年(1848年)から安政元年(1854年)にかけて京都に画室を設けていますが、このころの作で、同時期に富岡鉄斎に絵を教えたと推定されています。

羅浮仙図 小田海僊筆 その7

絹本着色軸装 軸先本象牙細工 鑑定箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

賛には「嘉永紀元秋八月 海僊寫」とあり、嘉永元年(1848年)頃、小田海僊が63歳頃の作と推察されます。「王羸之印」の白文朱方印、「巨海」の朱文方印の累印が押印されています。

箱の添文には「本画は嘉永年間中支那より吾国画界の重鎮小田海僊指名の基に展示会の作品出陳の招聘を受け其の際の作と伝えられるたる銘作品なれば大切に保存有りて然る可く参考に供し。真筆無疑也一筆之識す。平安客中 天龍庵主人 押印」とあります。

小田海僊の美人画の傑作。

*******************************

羅浮仙:隋の開皇年中、趙師雄なるもの羅浮山に遊び夕刻林間の酒舗に入ろうとすると、一美人に逢う。 言語は朗らかで、なんともいえない芳香を放っている。

依って相携えて酒舗に入り、談笑して酒を飲んでいると、一人の緑衣の童子来たりて歌舞す。 師雄興に乗じて呑み、倒れて眠り起きてみれば、東方は巳に白らみ、身は大きな梅樹の下にあったので夜前の美人は、梅の精であることを知ったと言う伝説から、古来、梅樹の下に美人を描いて「羅浮仙」と名づけたと伝う。菱田春草の作品が著名。

*******************************

*******************************

小田海僊:天明5年(1785年)~文久2年閏8月24日(1862年10月17日))は、江戸時代後期の日本の南画家。 通称良平、名は羸(るい)または瀛(えい)。 字を巨海、号は海僊の他に百谷または百穀。周防国富海(現 山口県防府市富海)に生まれ、長門国赤間関(現 山口県下関市)の紺屋(染工)を営む小田家の養子となる。

22歳のとき、京都四条派の松村呉春に入門し、写生的な画風を修得し同門の松村景文や岡本豊彦らと名声を競った。のち頼山陽の助言で,中国元明の古蹟や粉本を学び南宗画法に転じた。その勉励の貌は小石元瑞から画痩といわれるほどであったという。

頼山陽と共に九州に遊ぶこと5年,帰京ののち画名を高め,中林竹洞、浦上春琴らと並び称せられた。文政7年(1824年)、萩藩の御用絵師となり、一時江戸に滞在。

1826年、京都に戻り活動。嘉永元年(1848年)から安政元年(1854年)にかけて画室を設けているが、このころ富岡鉄斎に絵を教えたと推定されている。

*******************************

参考作品

貴妃調鸚図

思文閣資料墨蹟目録「和の美」第455号 作品NO41 P86

本作品が晩年の作となり、出来は良い。

「銘作品なれば大切に保存有りて然る可く参考に供し・・・・」

とぼけた表情が家内に似ているので気に入っていますが・・。

とぼけた表情が家内に似ているので気に入っていますが・・。