昨日は札幌に出張です。陽射しは強くとも湿度が低いので快適でした。札幌の日帰り・・、現代はスピード時代ですね。

いろんな人に会って今後のことを考えさせられる日々です。衰退していく業界の中で、どう生き残っていくかは重要な命題ですね。基本的には華々しく新規事業というのはこの熟した経済の中では難しいと思わざる得ません。利の出る分野を着実に残して生存競争を勝ち抜くのが一番でしょう。

さて本日は「赤縣名勝画帖」 その2 です。

南画は衰退の一途であったが、岡倉天心から「日本美術院の中で、その性格・筆致が南画にてきしているのは君ひとりだから、衰退している南画を君の手で復興してもらいたい」と激励された福田眉仙は独自の画風を確立していきますが、世から評価されたかというと決してそうではなかったように思われます。衰える南画の趨勢はやはり厳しかったといえます。

さて福田眉仙の作品を観ていきましょう。

作品NO2「雷峯塔」 高倉観崖、小室大雲でも紹介したようにこの画題は当時の画家に良く描かれていたようです。

福田眉仙:明治八年、矢野町瓜生(現在の兵庫県相生市)に生まれました。

作品NO3「洞庭の筏」

幼少の頃から絵が巧みで、森光専寺に十三歳頃の絵が残されているがすでにその画才は著しかったたそうです。のち、京都の久保田米遷、ついで東京美術学校で橋本雅邦に画技を学んでいます。

作品NO4「石寶塞 長江沿岸」

特にその校長岡倉天心には人格的に深い影響をうけ、後年の眉仙の芸術上、人生観上のバックボーンは、このころに形成されたと思われます。

作品NO5「峩山の図」

やがて天心・雅邦が日本美術院を創設すると、後年の大家たちとともに率先してこれに参加し、その中核となりました。

作品NO6「東坡□出楼」

しかし、間もなく、自己独自の画境を求めて、六甲山麓苦楽園に隠棲して、静かに、しかし熱心に画業生活に入り、最後までそこに住んだそうです。

作品NO7「定軍山の雨」

清廉・無欲、そして画業一途の硬骨の人であった眉仙は世間的な栄誉や、名声を求めず、ひたすら自らの画業に精進して、昭和三十八年十月、八十九歳の高齢をもって逝去しました。

作品NO8「黄河」

画ひとすじの幸せな生涯というべきでしょう。

作品NO9「河南の風供」

その意味で「新南画風」とでもいうべき眉仙独自の画境を拓いて、日本美術史に独自の足跡を求めたものでした。

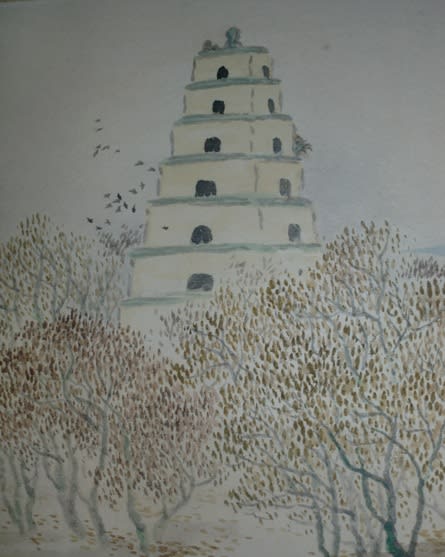

作品NO10「大雁古塔」

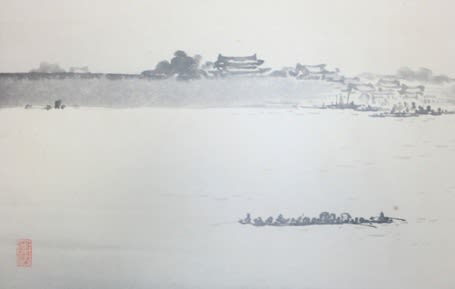

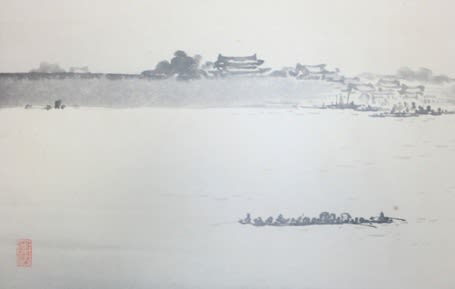

作品NO11「咸陽古渡」

最終作品NO12「万理城」

作品最後に戊午(大正7年)早春と記されています。この書は誰が著したものかは現在、調べています。

衰えていく南画の中で、日本画壇からそれほどは高い評価は受けずとも、画業一筋に生きた画家です。我々も見習うべきでしょうが、時代の波を読み取ることが大切ですね。

いろんな人に会って今後のことを考えさせられる日々です。衰退していく業界の中で、どう生き残っていくかは重要な命題ですね。基本的には華々しく新規事業というのはこの熟した経済の中では難しいと思わざる得ません。利の出る分野を着実に残して生存競争を勝ち抜くのが一番でしょう。

さて本日は「赤縣名勝画帖」 その2 です。

南画は衰退の一途であったが、岡倉天心から「日本美術院の中で、その性格・筆致が南画にてきしているのは君ひとりだから、衰退している南画を君の手で復興してもらいたい」と激励された福田眉仙は独自の画風を確立していきますが、世から評価されたかというと決してそうではなかったように思われます。衰える南画の趨勢はやはり厳しかったといえます。

さて福田眉仙の作品を観ていきましょう。

作品NO2「雷峯塔」 高倉観崖、小室大雲でも紹介したようにこの画題は当時の画家に良く描かれていたようです。

福田眉仙:明治八年、矢野町瓜生(現在の兵庫県相生市)に生まれました。

作品NO3「洞庭の筏」

幼少の頃から絵が巧みで、森光専寺に十三歳頃の絵が残されているがすでにその画才は著しかったたそうです。のち、京都の久保田米遷、ついで東京美術学校で橋本雅邦に画技を学んでいます。

作品NO4「石寶塞 長江沿岸」

特にその校長岡倉天心には人格的に深い影響をうけ、後年の眉仙の芸術上、人生観上のバックボーンは、このころに形成されたと思われます。

作品NO5「峩山の図」

やがて天心・雅邦が日本美術院を創設すると、後年の大家たちとともに率先してこれに参加し、その中核となりました。

作品NO6「東坡□出楼」

しかし、間もなく、自己独自の画境を求めて、六甲山麓苦楽園に隠棲して、静かに、しかし熱心に画業生活に入り、最後までそこに住んだそうです。

作品NO7「定軍山の雨」

清廉・無欲、そして画業一途の硬骨の人であった眉仙は世間的な栄誉や、名声を求めず、ひたすら自らの画業に精進して、昭和三十八年十月、八十九歳の高齢をもって逝去しました。

作品NO8「黄河」

画ひとすじの幸せな生涯というべきでしょう。

作品NO9「河南の風供」

その意味で「新南画風」とでもいうべき眉仙独自の画境を拓いて、日本美術史に独自の足跡を求めたものでした。

作品NO10「大雁古塔」

作品NO11「咸陽古渡」

最終作品NO12「万理城」

作品最後に戊午(大正7年)早春と記されています。この書は誰が著したものかは現在、調べています。

衰えていく南画の中で、日本画壇からそれほどは高い評価は受けずとも、画業一筋に生きた画家です。我々も見習うべきでしょうが、時代の波を読み取ることが大切ですね。

屏風、軸、落款などのほか、横山大観や小林古径ら院友28人が眉仙のために描いた寄書きや日中友好の証として、中国京劇四大名旦の1人である、梅蘭芳(メイランファン)が1956年眉仙に贈った作品なども展示するそうです。

展示品は個人所蔵家が多く、お目にかかるのは最初で最後の作品が多いらしいです。

出身地の兵庫県相生市で展覧会ですか。いいですね。最近は郷土出身画家の展覧会は珍しいくらいです。郷土の画家をその郷土の人が知らない人が多いように思えます。自分の郷土出身の画家くらいは覚えておいて欲しいものですね。

福田眉仙は日中友好のために尽力された一人といえるのでしょう。梅蘭芳は斉白石を師として絵を習っていたようです。本ブログでも斉白石の投稿に落款が掲載されています。