以前に紹介したまくりの状態の天龍道人の双幅と思われる作品を今回、双幅仕立てにて表装しました。

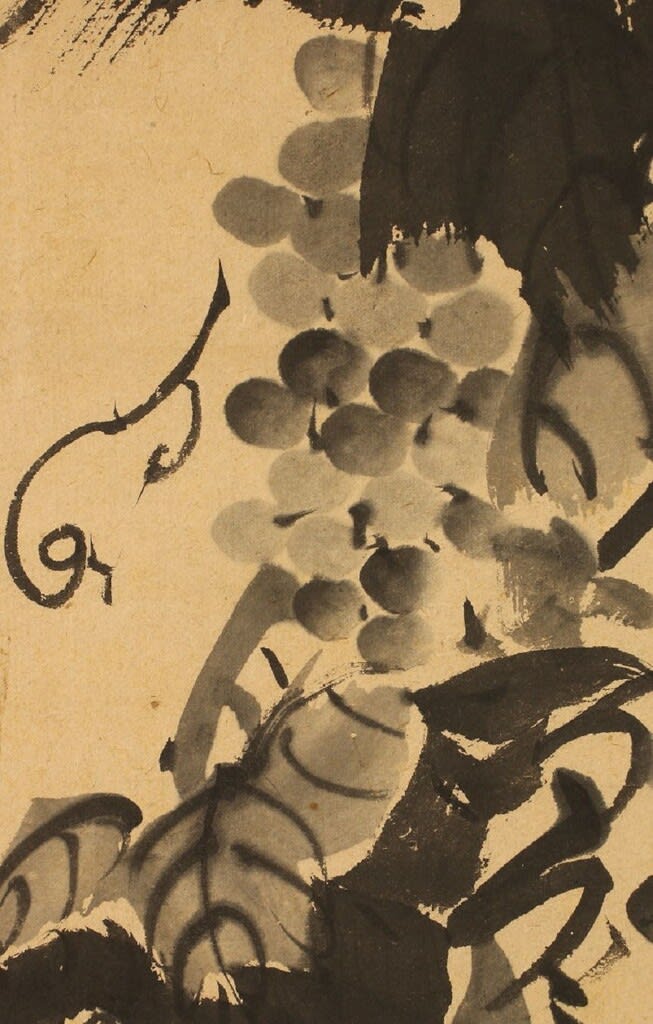

改装完了 葡萄図 夏冬双幅 天龍道人筆 88歳

紙本水墨軸装(まくりで購入) 軸先木製

全体サイズ:縦*横(未表装) 画サイズ:縦1390*横640

→2023年6月表装:表装+双幅上箱+紙タトウ ¥50,000

同時に入手した作品で、夏冬の双幅のようですが確証はありません。

夏冬の双幅仕立ての作品は天龍道人では稀有の作品ですが、もともとは屏風のようでした。

賛など詳細は本作品の投稿記事をご参照願います。

双幅の箱も仕立てました。掛け軸には保存箱が必須ですね。

さて本ブログで40作品以上を紹介してる天龍道人の作品ですが、最初の双幅は88歳の作品であり、さらに90歳以降の作品は他にあるのですが、区切りの良い90歳頃(89歳)の作品は非常に少ないですね。その理由は天龍道人は90歳頃に眼を患い、しばらく絵を描かなかったことによるのかもしれません。眼を悪くするその直前頃に本作品を描いたのかもしれません。

89歳の作品は初めて 葡萄図 天龍道人筆 89歳 その40

紙本水墨軸装 軸先 誂箱

全体サイズ:縦1680*横410 作品サイズ:縦1060*横290

眼の病気は回復したと思われ、91歳の記述のある作品も遺っていますが、92才で脚を病み、それからは「折脚山」と称したようです。その後の文化7年に93歳で亡くなっていますが、眼や脚を患ったためか90歳頃からの作品数は少ないようです。ただこの頃の作品は「枯淡」の作と称され、賛共々佳作と評されています。

賛には

「引首印(関防印)

□是無根□ 支蔓□□真 不□栽悟力 河実?透化巧(五言絶句)

天龍道人八十九歳併題 押印

(「天龍道人」(白文朱方印) 「□号鎮東□之□□(白文朱方印)の累印)」とありますが、残念ながら詳細の意味は浅額のゆえ当方では分かりかねています。

印章や落款には違和感はありません。天龍道人の作品は数多く遺っていますが、その中には屏風や襖から剥がした作品が多くあります。

以前は天龍道人の作品はインターネットオークションに数多く出品されていましたが、今ではだいぶ少なくなってきました。いい時に蒐集したと思っています。

廉価で入手できたのは、あまりにも名の知れていない画家なので、人気もそれほどでもなかったのでしょう。

天龍道人(1718-1810)は、肥前鹿島藩の庶子に生まれましたが、家老の子として育てられ、14歳の時に藩主の継嗣候補となりますがそれもかなわず、藩主の逆鱗に触れて一家は改易浪人として配処に移されています。

15歳頃に肥前安国寺の泰嶽和尚のもとで仏門に入り、その後長崎に出て医学を学ぶとともに、絵を南蘋派の熊代熊斐に学びます。

19歳頃には京都に出て萬里小路韶房の猶子となって善明院を名乗り、青蓮院宮尊英法親王に任え、その後竹内式部ら勤王の志士と交わり、さまざまな変名を使って、王政復古、倒幕運動に加わることになります。

41歳の時、肥前代表の龍造寺主膳と称して竹内式部、山県大弐、藤井右門らと王政復古を画策しますが失敗し、竹内式部は捕られましたが、道人は逃れて甲斐の山県大弐のもとに隠れます。さらに50歳の時に、今度は郷藩士・成瀬翁と称して大弐事件に加わりますが、これも失敗して信州諏訪に逃れました。この件で山県大弐、藤井右門は死罪となり、竹内式部も島流しの途中に亡くなっています。

*この作品は修復し保存箱を誂えています。改装後の詳細は後日本ブログにて紹介します。

諏訪で生き延びた天龍道人は、以後、身分や経歴を隠してこの地に定住し、諏訪湖が天龍川の源になることから「天龍道人」と号して画作に専念することになります。つまり50歳代から死去する93歳までの後半生、信州諏訪湖の近くに住み、 画人として過ごしたことになります。

天龍道人の過ごした人生は意外にも波乱万丈で面白いと思うのですが、さて本ブログを読まれている皆さんは興味を持たれたでしょうか?