今年は1月2日に帰郷したものの、高熱を発し、3日に緊急病院にてインフルエンザB型と断定されました。4・5日と休みと取ったのですが、中耳炎を併発、5日と8日に耳鼻科へ・・・。9日になんとか出社したものの回復が芳しくなく、早々に退社。10日に再々ド耳鼻科へ・・。少しは回復しているらしいのですが、早急な回復は難しいらしい。この症状がおさまってきてから小生の新年は来るような気配・・。いつもの干支の作品が届いて、写真撮影が完了してようやく小生の新年が明けたようです。

同僚が毎年作って送ってくれる干支の作品、今年は「戌」。ストラップにちょうど良い大きさの愛らしい作品が届きました。「米」は本ブログへのコメントのハンドルネーム?でもあります。

昨年の「酉」からジョッキが無くなったと嘆いていたら、ジョッキも届きました。ありがたいことです。新年早々、インフルエンザで最悪な状態で迎えましたが、これで厄落とし完了!

この酉の置物をみた家内のお茶の稽古仲間の妙齢の女史らが「え!、これって手作り!」と大感激していまいした。「誰? 誰??」・・・と、知っている人もいたようですよ。

さて本日紹介するのは、小生がまだ30代であった頃に購入した書の作品です。小生の骨董蒐集の置き場所である「男の隠れ家」にはまだ未整理の作品がありそうです。パソコンでデータ整理する前の頃なので、再整理する必要がありますが、時間がかかりそうですし、それほどの労力を費やす価値のある作品であるかどうか迷うところです。

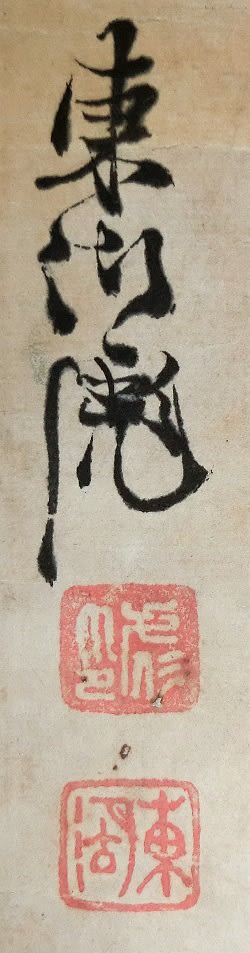

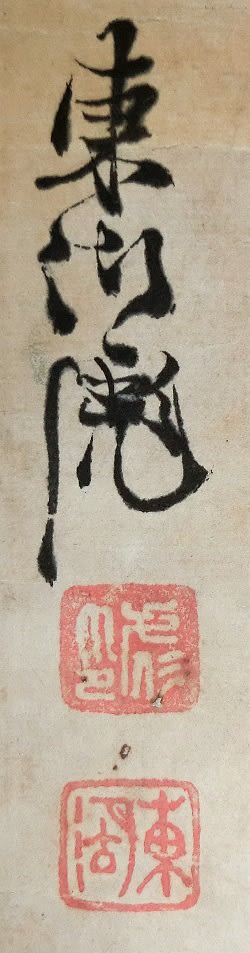

二行書 藤田東湖筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦305*横96

前所蔵者は地元のお寺の前の住職であり、箱書もその方によるものです。地元では骨董蒐集で有名な方でした。

「至大至剛気 由来塞天地 誰知方寸間 唯有一無媿 有感 東湖彪 押印」

「人生は若い時代には、剛の気にて失敗することはある。しかしこの世には誰もが身に覚えのあることで、若いうちには何一つ愧じることはない。」(若い時代の失敗を教訓とする訓示)

若い時には失敗を恐れずにチャレンジすることの大切さを説いた書のようです。安政の大地震で母を救うために命を落とした藤田東湖・・。

*********************************

藤田東湖(ふじた とうこ):江戸時代末期(幕末)の水戸藩士、水戸学藤田派の学者。東湖神社の祭神。文化3年3月16日(1806年5月4日)生まれ、 安政2年10月2日(1855年11月11日)没。改名「彪」 別名の字は「斌卿、通称:虎之助、虎之介、武次郎、誠之進、号:東湖、梅庵 」など。官位は贈正四位。

戸田忠太夫と水戸藩の双璧をなし、徳川斉昭(常陸水戸藩の第9代藩主。江戸幕府第15代(最後)の将軍・徳川慶喜の実父)の腹心として水戸の両田と称された。また、水戸の両田に武田耕雲斎を加え、水戸の三田とも称される。特に水戸学の大家として著名であり、全国の尊皇志士に大きな影響を与えた。名は彪(たけき)、字を斌卿(ひんけい)といい、虎之助、武次郎、誠之進の通称を持つ。号の「東湖」は生家が千波湖を東に望むことにちなむという。東湖の他には梅庵という号も用いた。

藤田氏の遠祖は小野篁に遡るというが不明。のちに常陸国へ移り、那珂郡飯田村中島で百姓となったという。曽祖父・与左衛門の代に水戸城下に移り、商家に奉公してのれん分けを許され店を開いた。祖父・与右衛門(言徳)は水戸城下の奈良屋町で屋号「藤田屋」という古着屋を営んでいたが、学問を好んだ。その次男が東湖の父・幽谷で、幼少時より学才高く神童とうたわれ、立原翠軒の私塾に入門した。さらに彰考館の館員となって頭角を現し、水戸藩士分に列した。幽谷には2男4女があった(東湖からすると兄1人・姉1人・妹3人)。長男の熊太郎は東湖の誕生前に早世していたため、東湖は唯一の男子として育てられた。

文化3年(1806年)、水戸城下の藤田家屋敷に生まれる。父は水戸学者・藤田幽谷、母は町与力丹氏の娘・梅。次男であるが、兄の熊太郎は早世したため、嗣子として育つ。

文政10年(1827年)に家督を相続し、進物番200石となった後は、水戸学藤田派の後継として才を発揮し、彰考館編集や彰考館総裁代役などを歴任する。また、当時藤田派と対立していた立原派との和解に尽力するなど水戸学の大成者としての地位を確立する。文政12年(1829年)の水戸藩主継嗣問題にあたっては斉昭派に与し、同年の斉昭襲封後は郡奉行、江戸通事御用役、御用調役と順調に昇進し、天保11年(1840年)には側用人として藩政改革にあたるなど、藩主・斉昭の絶大な信用を得るに至った。

しかし、弘化元年(1844年)5月に斉昭が隠居謹慎処分を受けると共に失脚し、小石川藩邸(上屋敷)に幽閉され、同年9月には禄を剥奪される。翌弘化2年(1845年)2月に幽閉のまま小梅藩邸(下屋敷)に移る。この幽閉・蟄居中に『弘道館記述義』『常陸帯』『回天詩史』など多くの著作が書かれた。理念や覚悟を述べるとともに、全体をとおして現状に対する悲憤を漂わせており、幕末の志士たちに深い影響を与えることとなった。

弘化4年(1847年)には水戸城下竹隈町の蟄居屋敷に移され、嘉永5年(1852年)にようやく処分を解かれた。藩政復帰の機会は早く、翌嘉永6年(1853年)にアメリカ合衆国のマシュー・ペリーが浦賀に来航し、斉昭が海防参与として幕政に参画すると東湖も江戸藩邸に召し出され、江戸幕府海岸防禦御用掛として再び斉昭を補佐することになる。安政元年(1854年)には側用人に復帰している。

安政2年10月2日(1855年)に発生した安政の大地震に遭い死去。享年50。当日、東湖は家老の岡田兵部宅へ藩政に関する相談をするために訪問し、中座して自宅に戻った際、地震に遭遇した。地震発生時に東湖は一度脱出するも、火鉢の火を心配した母親が再び邸内に戻るとその後を追い、落下してきた梁(鴨居)から母親を守るために自らの肩で受け止め、救出に来た兵部らの助けもあって、何とか母親を脱出させるが、自身は母親の無事を確認した後に力尽き、下敷きとなって圧死したといわれる。

藩邸跡である東京都文京区後楽には「藤田東湖護母致命の処」と記された案内板がある。藩邸跡に建立されていた記念碑は道路拡張の際に小石川後楽園へと移されている。

*********************************

幕末の動乱の時代、水戸徳川斉昭は脳梗塞で死んだとされていますが、一部には暗殺説もあり、藤田東湖もまた・・・??

小さな書の作品ですが、好きな字体です。

「至大至剛気 由来塞天地 誰知方寸間 唯有一無媿」・・、後を継ぐ者たちよ、後悔や失敗があってもチャレンジは後々の大きな糧となるのは間違いない。ただし無謀は禁物!

若い頃に蒐集した作品に心惹かれる作品が多いのも面白いことです。

同僚が毎年作って送ってくれる干支の作品、今年は「戌」。ストラップにちょうど良い大きさの愛らしい作品が届きました。「米」は本ブログへのコメントのハンドルネーム?でもあります。

昨年の「酉」からジョッキが無くなったと嘆いていたら、ジョッキも届きました。ありがたいことです。新年早々、インフルエンザで最悪な状態で迎えましたが、これで厄落とし完了!

この酉の置物をみた家内のお茶の稽古仲間の妙齢の女史らが「え!、これって手作り!」と大感激していまいした。「誰? 誰??」・・・と、知っている人もいたようですよ。

さて本日紹介するのは、小生がまだ30代であった頃に購入した書の作品です。小生の骨董蒐集の置き場所である「男の隠れ家」にはまだ未整理の作品がありそうです。パソコンでデータ整理する前の頃なので、再整理する必要がありますが、時間がかかりそうですし、それほどの労力を費やす価値のある作品であるかどうか迷うところです。

二行書 藤田東湖筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦305*横96

前所蔵者は地元のお寺の前の住職であり、箱書もその方によるものです。地元では骨董蒐集で有名な方でした。

「至大至剛気 由来塞天地 誰知方寸間 唯有一無媿 有感 東湖彪 押印」

「人生は若い時代には、剛の気にて失敗することはある。しかしこの世には誰もが身に覚えのあることで、若いうちには何一つ愧じることはない。」(若い時代の失敗を教訓とする訓示)

若い時には失敗を恐れずにチャレンジすることの大切さを説いた書のようです。安政の大地震で母を救うために命を落とした藤田東湖・・。

*********************************

藤田東湖(ふじた とうこ):江戸時代末期(幕末)の水戸藩士、水戸学藤田派の学者。東湖神社の祭神。文化3年3月16日(1806年5月4日)生まれ、 安政2年10月2日(1855年11月11日)没。改名「彪」 別名の字は「斌卿、通称:虎之助、虎之介、武次郎、誠之進、号:東湖、梅庵 」など。官位は贈正四位。

戸田忠太夫と水戸藩の双璧をなし、徳川斉昭(常陸水戸藩の第9代藩主。江戸幕府第15代(最後)の将軍・徳川慶喜の実父)の腹心として水戸の両田と称された。また、水戸の両田に武田耕雲斎を加え、水戸の三田とも称される。特に水戸学の大家として著名であり、全国の尊皇志士に大きな影響を与えた。名は彪(たけき)、字を斌卿(ひんけい)といい、虎之助、武次郎、誠之進の通称を持つ。号の「東湖」は生家が千波湖を東に望むことにちなむという。東湖の他には梅庵という号も用いた。

藤田氏の遠祖は小野篁に遡るというが不明。のちに常陸国へ移り、那珂郡飯田村中島で百姓となったという。曽祖父・与左衛門の代に水戸城下に移り、商家に奉公してのれん分けを許され店を開いた。祖父・与右衛門(言徳)は水戸城下の奈良屋町で屋号「藤田屋」という古着屋を営んでいたが、学問を好んだ。その次男が東湖の父・幽谷で、幼少時より学才高く神童とうたわれ、立原翠軒の私塾に入門した。さらに彰考館の館員となって頭角を現し、水戸藩士分に列した。幽谷には2男4女があった(東湖からすると兄1人・姉1人・妹3人)。長男の熊太郎は東湖の誕生前に早世していたため、東湖は唯一の男子として育てられた。

文化3年(1806年)、水戸城下の藤田家屋敷に生まれる。父は水戸学者・藤田幽谷、母は町与力丹氏の娘・梅。次男であるが、兄の熊太郎は早世したため、嗣子として育つ。

文政10年(1827年)に家督を相続し、進物番200石となった後は、水戸学藤田派の後継として才を発揮し、彰考館編集や彰考館総裁代役などを歴任する。また、当時藤田派と対立していた立原派との和解に尽力するなど水戸学の大成者としての地位を確立する。文政12年(1829年)の水戸藩主継嗣問題にあたっては斉昭派に与し、同年の斉昭襲封後は郡奉行、江戸通事御用役、御用調役と順調に昇進し、天保11年(1840年)には側用人として藩政改革にあたるなど、藩主・斉昭の絶大な信用を得るに至った。

しかし、弘化元年(1844年)5月に斉昭が隠居謹慎処分を受けると共に失脚し、小石川藩邸(上屋敷)に幽閉され、同年9月には禄を剥奪される。翌弘化2年(1845年)2月に幽閉のまま小梅藩邸(下屋敷)に移る。この幽閉・蟄居中に『弘道館記述義』『常陸帯』『回天詩史』など多くの著作が書かれた。理念や覚悟を述べるとともに、全体をとおして現状に対する悲憤を漂わせており、幕末の志士たちに深い影響を与えることとなった。

弘化4年(1847年)には水戸城下竹隈町の蟄居屋敷に移され、嘉永5年(1852年)にようやく処分を解かれた。藩政復帰の機会は早く、翌嘉永6年(1853年)にアメリカ合衆国のマシュー・ペリーが浦賀に来航し、斉昭が海防参与として幕政に参画すると東湖も江戸藩邸に召し出され、江戸幕府海岸防禦御用掛として再び斉昭を補佐することになる。安政元年(1854年)には側用人に復帰している。

安政2年10月2日(1855年)に発生した安政の大地震に遭い死去。享年50。当日、東湖は家老の岡田兵部宅へ藩政に関する相談をするために訪問し、中座して自宅に戻った際、地震に遭遇した。地震発生時に東湖は一度脱出するも、火鉢の火を心配した母親が再び邸内に戻るとその後を追い、落下してきた梁(鴨居)から母親を守るために自らの肩で受け止め、救出に来た兵部らの助けもあって、何とか母親を脱出させるが、自身は母親の無事を確認した後に力尽き、下敷きとなって圧死したといわれる。

藩邸跡である東京都文京区後楽には「藤田東湖護母致命の処」と記された案内板がある。藩邸跡に建立されていた記念碑は道路拡張の際に小石川後楽園へと移されている。

*********************************

幕末の動乱の時代、水戸徳川斉昭は脳梗塞で死んだとされていますが、一部には暗殺説もあり、藤田東湖もまた・・・??

小さな書の作品ですが、好きな字体です。

「至大至剛気 由来塞天地 誰知方寸間 唯有一無媿」・・、後を継ぐ者たちよ、後悔や失敗があってもチャレンジは後々の大きな糧となるのは間違いない。ただし無謀は禁物!

若い頃に蒐集した作品に心惹かれる作品が多いのも面白いことです。

さて、戌吉が厄落としに一役買ったようで本人、否々、本犬も喜んでいます。どうぞ酉吉共々可愛がってやってください。

※ビールは控えめに・・・(笑)