テレワークをしていたら庭ではさつきをメインとして植栽の手入れにきていました。なんと総勢5人・・。今年で植栽の手入れはこれで3回目。

さて本日紹介する作品は実に不得意な所の作品ですが、書体の美しさと親しみのある漢詩に魅せられての入手です。愛新覚羅毓峨については当方では蒐集範疇外ですので詳しくは知りませんのでご了解下さい。もっとも書自体が蒐集範疇外ですが・・・。

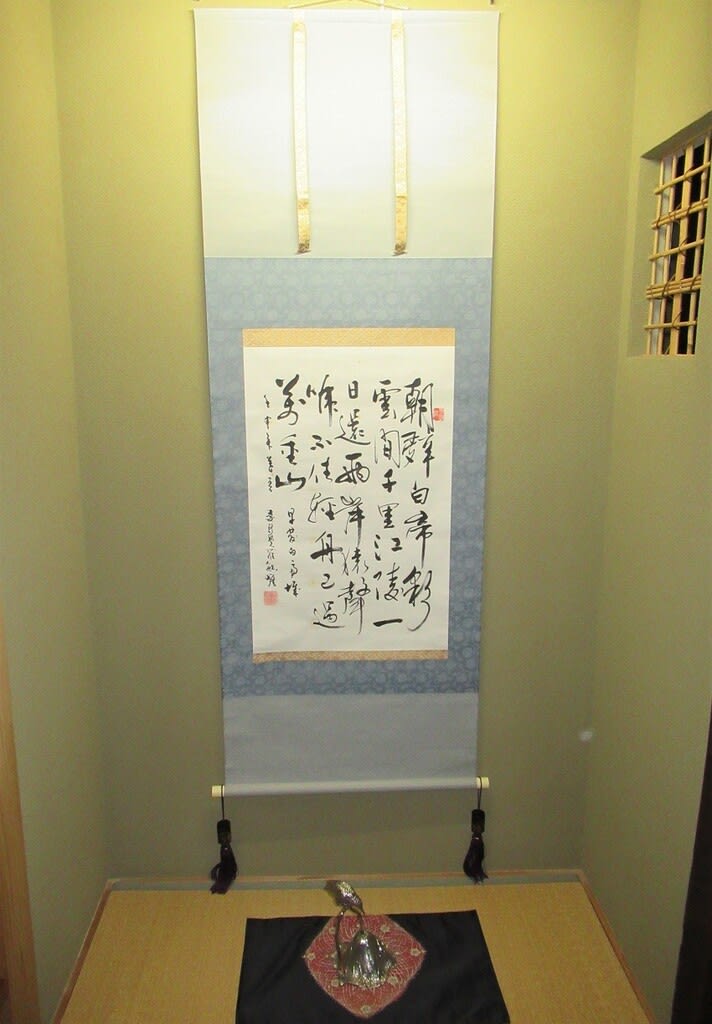

李白「早発白帝城」 愛新覚羅毓峨書 1992年

紙本水墨軸装 長野飯田市 文栄堂表装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1654*横588 画サイズ:縦674*横442

書かれているのは高校の教科書などにも掲載されている有名な李白の漢詩です。

早発白帝城 早(つと)に白帝城を発す

朝辞白帝彩雲間 朝に辞す 白帝 彩雲の間(かん)

千里江陵一日還 千里の江陵 一日にして還る

両岸猿声啼不住 両岸の猿声(えんせい) 啼いて尽きず

軽舟已過万重山 軽舟(けいしゅう) 已(すで)に過ぐ 万重(ばんちょう)の山

訳

朝早く白帝城を発つ

早朝美しい朝焼けの雲間にある白帝城に別れを告げ

千里のかなたにある江陵にたった一日で戻る

長江の両岸からは猿の声が途切れることなく

船は軽々と幾重にも重なる山を通り抜けた

この詩が詠まれたと推定される59歳の李白は意図せずして反逆罪に問われ流罪になっていたとされています。白帝城で恩赦の知らせが入り喜び勇んでUターンする時に読まれた詩と言われています。標高の高い白帝城から低い江陵まで一気に戻るそのスピードには喜びの気分が後押ししていたのかもしれません。

上記の写真は現在の白帝城。詩が詠まれた頃は知りませんが、城という漢字が使われていますが現在は島となっています。

*城は町という意味で使われたらしい・・。

別の説…この勢いのよい詩はやはり青春を生きる若者のものだろう、故郷を離れて長安をめざす旅の途中のものではないか、という説もあります。そうすると問題はなぜ「還る」という言葉を使ったかとなるのですが、その説では「還る」には「巡る」という意味もある、曲がりくねったところを船で通過していく場合、「巡る」がぴったりだともされます。実際にはどこでいつ作ったかがわからないものが多いとされる李白の詩のようです。

李白を描いた絵画の作品は古来よりたくさんの作品がありますね。

当方にも下記の作品らがあります。

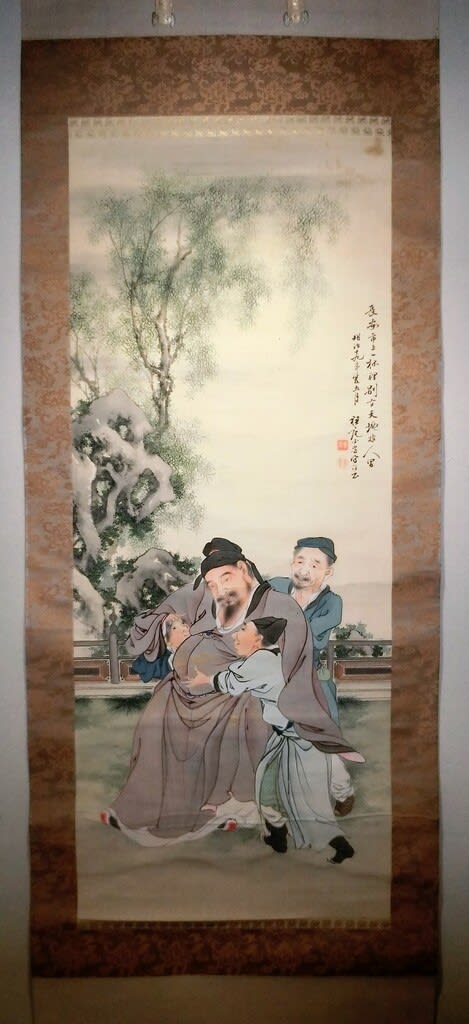

李白之図 平福穂庵筆

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横650*縦2080 画サイズ:横500*縦1220

平福穂庵の晩年の力作といっていいでしょう。

酔った李白などを描いたユーモアのある作品も多々あります。寺崎廣業の作品が描いた作品も当方のお気に入りですが、興味のある方は本ブログで検索してみてください。

さて書の内容に戻ります。

「長江の両岸からは猿が啼きかわす声が絶え間なく聞こえ、山々は幾重にも重なり、船はそこを軽々と通過していきます。」。軽舟というと人一人乗せたような形が浮かびますが、実は大勢の客を乗せた大型船だったようです。「軽舟」という表現は船のスピードを感じさせる詩的工夫かもしれません。「万重」は日本語では「ばんちょう」と読ませますが、山が幾重にも重なって長江に迫っている様を表現しています。

猿がこの山を住みかにしているのでしょう。1句2句4句は情景描写ですが、3句で猿の声と意表をついた存在とその声、「起承転結」の模範のような漢詩となっており、起句でスタートし、承句で話の流れを受け、転句で変化を起こし、結句で余韻を残して終わるという3句は「転」をになって単調さを破っています。

書は愛新覚羅 毓峨によるもののようです。落款には「壬申」とあることから1992年(平成4年)の書と推定され、67歳頃によるものと推定されます。

「愛新覚羅 毓峨」の略歴は下記のとおりです。

*****************************

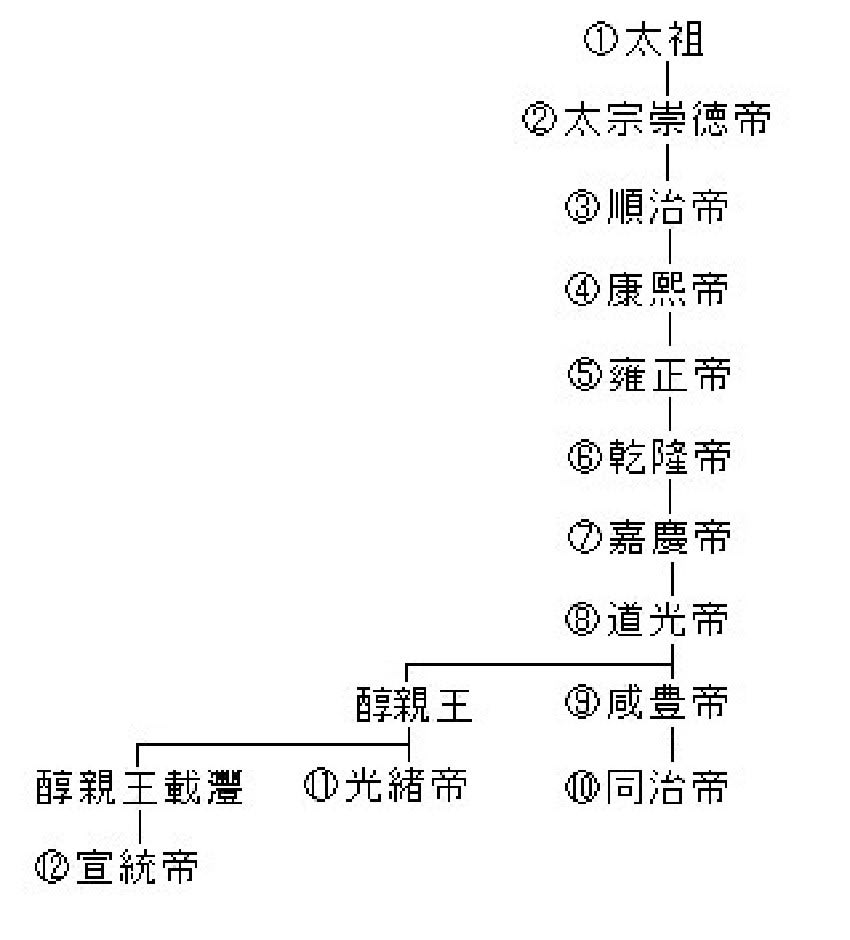

愛新覚羅 毓峨(あいしんかくら いくが、1925年 - ):中華人民共和国の画家で。道光皇帝の後裔で愛新覚羅溥僩の四子。清朝九代咸豊帝の皇弟惇親王奕誴(中国語版)(えきそう)の曾孫。北京市に生まれ。

幼い時より父の溥僩や叔父の画家溥佺に師事し山水画を習得しています。南開大学卒業後、北京市文史資料館の館員を務めながら、画業に勤しんだようです。現在、中国老年書画研究会会員。

絵は柔らかい画風であり、国外の人気も高いとされます。花鳥画に優れた作品が多く、牡丹を題材にしたものを得意としています。代表作に『玉堂富貴』『天竺白頭翁』など多数。穏やかな気性らしく、人望も高いと言われてます。花鳥の千姿萬態を描いた作品は世界各国で非常に高評価を得ているとのこと。

*愛新覚羅について:中国、清朝王室の姓。清は満洲族の建てた王朝で、満州語が固有の言語であった。アイシンは満州語で金を意味するが、ギョロの意味については諸説があり、明らかでない。愛新覚羅の漢字は、ただ満州語の発音を表したものである。満洲族の姓には伊爾根覚羅(イルゲンギョロ)、西林覚羅(シリンギョロ)など覚羅のつくものがいくつかあり、それらは古い由緒ある家柄であるという。愛新覚羅の姓は清朝王室以外にまったくないので、国初太祖ヌルハチの時代に、自己の氏族の尊貴を表そうとして作為されたらしく、当時アイシン(金)と称していた国名と関係するようである。清朝最後の皇帝(宣統帝)溥儀(ふぎ)の一族は、現在なお愛新覚羅の姓を名のっている。

愛新覚羅 溥傑の書など愛新覚羅一族には絵画や書の達人が多く、その評価は世界でも非常に高いものとなっています。

*****************************

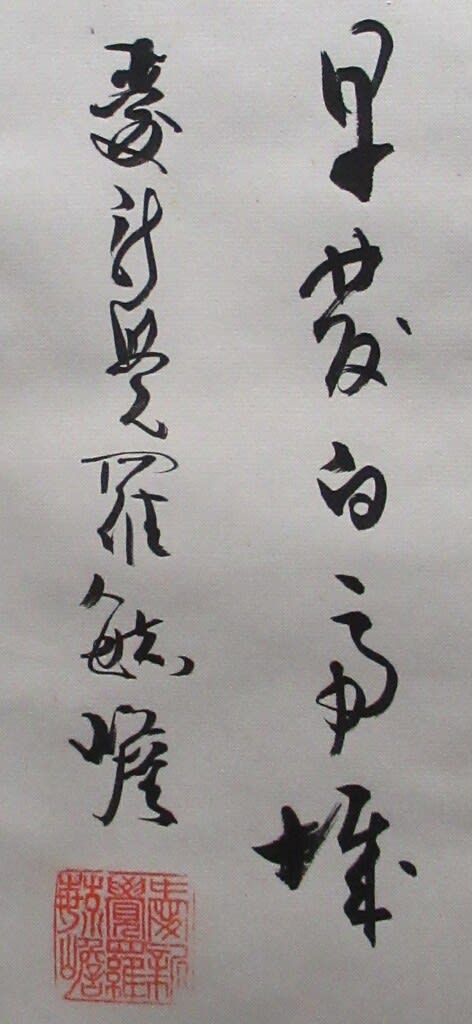

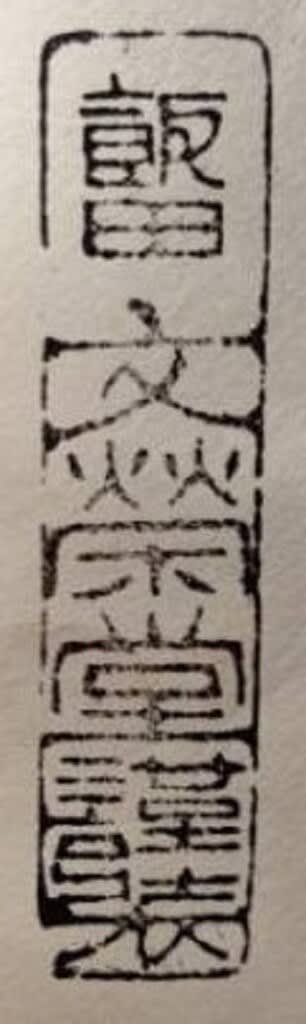

愛新覚羅 毓峨は本来画家のようですが、書についての評価は解りません。作品中に押印されている印章は下記のとおりです。

タトウには下記のような書付がありますが、「三石辰雄」、「吉田先生」なる人物らについては不詳です。長野に関連する人かもしれません。

表具のシールに押印されている「文栄堂」は長野県飯田市の老舗の表具店のようですが詳細は不明です。表具そのものは立派ですが、表具の仕立ては巻いた時に不揃いになり、あまりうまくないと思われます。

雄大なる景色を思い浮かべる李白の詩・・、当方はきれいになった庭を眺める😍