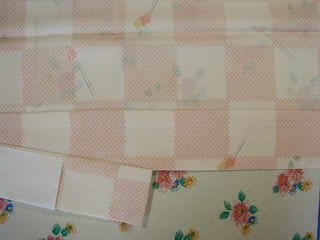

先日紹介した襦袢には、写真の色の半衿が付きました。

同じ着物や羽織を着るにしても、半衿の色を変えるだけで、かなり雰囲気が変ります。

あとこの襦袢の台芯はお客様の希望で二重にしたのですが、芯の硬さも大分着心地に影響するそうです。

岩佐和裁のホームページです、よろしかったら見て下さい。

岩佐和裁のほーむぺーじにようこそ

岩佐和裁のホームページのiモード携帯版です。

着物の御仕立、お直しのお店岩佐和裁

人気blogランキングへ宜しければクリックして下さい。

ファッション&コスメBolgランキングこちらにも参加していますので宜しければクリックして下さい。

同じ着物や羽織を着るにしても、半衿の色を変えるだけで、かなり雰囲気が変ります。

あとこの襦袢の台芯はお客様の希望で二重にしたのですが、芯の硬さも大分着心地に影響するそうです。

岩佐和裁のホームページです、よろしかったら見て下さい。

岩佐和裁のほーむぺーじにようこそ

岩佐和裁のホームページのiモード携帯版です。

着物の御仕立、お直しのお店岩佐和裁

人気blogランキングへ宜しければクリックして下さい。

ファッション&コスメBolgランキングこちらにも参加していますので宜しければクリックして下さい。