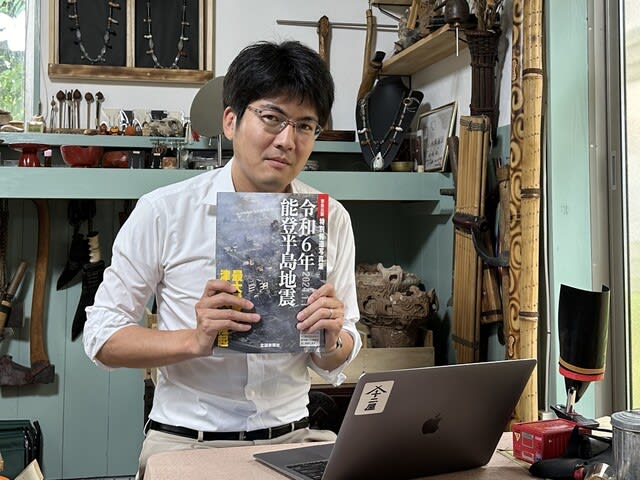

縄文キャンプに参加できないからと、土田竜吾県議が能登半島ボランティアで見聞した問題点を聞きにきた。

土田県議は新潟県の防災計画委員会に所属しているので渡りに船!

と思いきや、スマホで自宅や避難経路の災害リスクを調べられる国土地理院の「重ねるハザードマップ」を知らなかったw

職務怠慢ですぞ!と、県議になる前からの年下の友人だから、わたしも容赦ない( ´艸`)

国土地理院の「重ねるハザードマップ」はアプリのダウンロードなしで、ピンポイントで自宅の浸水・津波・土砂崩れなどの災害リスクが検索できる便利なサイト。避難所までのルートの危険度も確認できるから活用しないのはもったいない。

緻密なようでいて防災計画には見落としや盲点がある。たとえば能登半島地震ではスマホは通ぜず、道路が寸断されるので救助は呼べず、倒壊家屋のなかで凍死した人もいた。

珠洲市の畠田さんは父親だけでは救出できず、様子を見にきた近所が倒壊家屋の中から救出してくれた。チェーンソウ・油圧ジャッキ・バ-ルが活躍したそうだ。

たとえば関東大震災の時は、各町会毎に鳶職や大工といった職人衆が必ずいて、災害時には自発的に防災リーダーとなる社会構成だったから復興は早かった。

現在のような上意下達型の防災組織の他に、建築・建設業者をリーダーにした横社会型の地域防災組織が必要ではないか?

復興支援策にせよ、高度経済成長期と、経済低迷期の現在では被災者の懐事情もちがいすぎる。特に能登半島地震では14年前から地震が多発して、その都度に修繕していたので経済的にも精神的にも厳しい事情がある。

また阪神淡路地震を経験した神戸市の行政マンが石川県に派遣されて、交通網が寸断されて地域ごとに孤立化した能登半島地震では全く経験が活かせなかったと無念のコメントしたように、広域激甚災害は地形による特殊性をもつ。それは陸の孤島化しやすい糸魚川市の地形に当てはまる。

激甚災害特例法の法整備の必要性なども説明したが、オレを県防災委員会の特別顧問にしろ!県知事に説教してやっから!との暴言の数々に「勉強になりました~!」と爽やかに帰っていった。

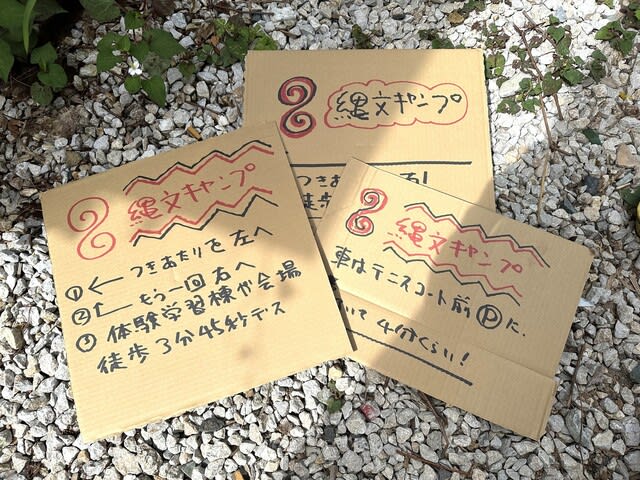

縄文キャンプの準備に大わらわでございます。

肝心なのは災害への危機感をいだいた市民が市議に相談して、ボトムアップ式に行政を動かすムーブメント。発災から5分で最大10.6mもの津波がおしよせ、全壊家屋5万棟が想定されている上越・糸魚川沖活断層(f41)が本震では・・・悲惨なことになるのは間違いない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます