昨日は一日中、雨でした。

結局、七福神めぐりは中止となりました。

また、新年会も中止しました。

今朝も雨がしとしとと降っております。

本日もぐずついた一日となりそうです。

雪が降らないだけでもよいか、とあきらめております。

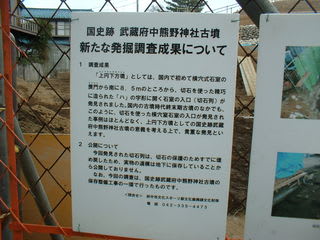

本日は、武蔵府中(本宿)熊野神社を紹介いたします。

本宿熊野神社の拝殿の裏にある丘は、なんと7世紀前半に作られた上円下方墳でした。

上円下方墳としては日本で最古級・最大級であることが判明し、国の史跡に指定されました。

日本で最古級・最大級であるというので、発見当時大騒ぎとなりました。

発掘調査が終了した現在、立入禁止となっていますが、高倉塚古墳のように整備が進められております。

以下、写真をご覧ください。

正面鳥居より神社を臨む

武蔵府中熊野神社

古墳が発見された当時の様子(HPより)

古墳の推定図(HPより)

復元作業中(神社側より臨む)

復元作業中(神社裏側より臨む)

古墳の鳥居らしい(神社裏側より臨む)

正門の鳥居の反対側にある

結局、七福神めぐりは中止となりました。

また、新年会も中止しました。

今朝も雨がしとしとと降っております。

本日もぐずついた一日となりそうです。

雪が降らないだけでもよいか、とあきらめております。

本日は、武蔵府中(本宿)熊野神社を紹介いたします。

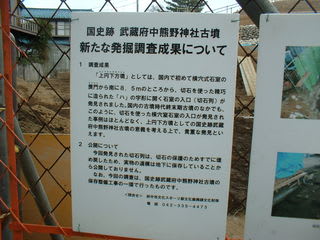

本宿熊野神社の拝殿の裏にある丘は、なんと7世紀前半に作られた上円下方墳でした。

上円下方墳としては日本で最古級・最大級であることが判明し、国の史跡に指定されました。

日本で最古級・最大級であるというので、発見当時大騒ぎとなりました。

発掘調査が終了した現在、立入禁止となっていますが、高倉塚古墳のように整備が進められております。

以下、写真をご覧ください。

正面鳥居より神社を臨む

武蔵府中熊野神社

古墳が発見された当時の様子(HPより)

古墳の推定図(HPより)

復元作業中(神社側より臨む)

復元作業中(神社裏側より臨む)

古墳の鳥居らしい(神社裏側より臨む)

正門の鳥居の反対側にある