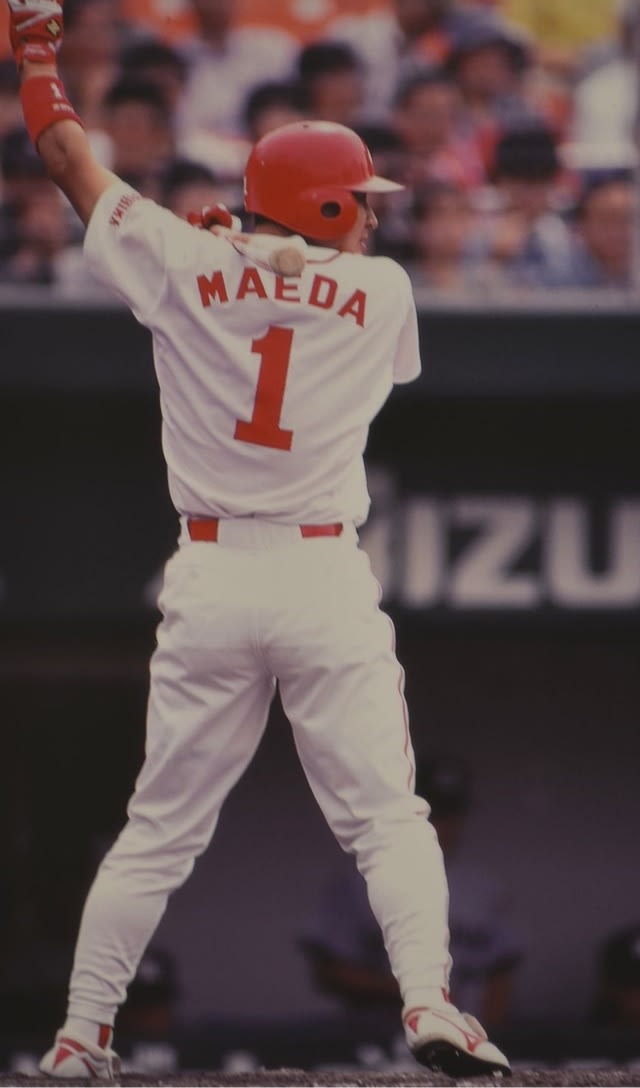

前田智徳の動きを丁寧に観察してみれば、その身体は右側で前方に捻じれる傾向があることが観てとれる。

それと多少力が上に移動し易い。

これは左打者としては有利だろう。

左方向に捻じれるという事は右肩が開きにくく、バットを最後までため易い。

だから前田の調子が崩れてくるときは、いつも右捻じれが緩み、右肩が開き出すときである。

それと重心が上に上がったとき。(アゴが上に上がり、上体が延びる。)

水谷打撃コーチはこの弱点をよく見抜いていて、上体が伸び上がるとすぐに指摘し、右肩が開き出すとレフト方向へひたすら打たせて修正させたという。

その観察眼は見事だが、実際は腰椎部が右捻れを取り戻す様に調整すれば一瞬で済む話でもある。

またこういう身体的特徴のある者たちの傾向として極端に負けず嫌いな性格があることがいわれている。

そして非常に頭が良いが、気血が上昇しやすく、思い描いた通りにならないとカッとなりやすい傾向がある。

体格はがっしりと四角形に近く、顎のエラは張り、意思の強さを表現している。

こうした観察と分類はD先生とその周辺では当たり前の様に行われている事であるが、一般の人々にはまだ浸透していない。

前田の天才性の内容を分析していくと、このような身体的傾向がうまく野球のバッティングという動作に適合していたことがわかるし、弱点となる要素も感覚的に見事に修正されてきた事が観て取れる。

特に注目すべきは、前田がボールをミートする直前、腰 ー 正確には仙椎部を細かく移動させている動きである。

この場所の僅かな移動で、身体の中心軸とミートポイントの位置関係を彼は瞬時に修正していたのではないか。

そして、それほどに内部の動きを軸にしていたからこそ、身体の内側から回転できるという前田独特の身体技法も成立している。

ちなみに仙椎部というのは不思議な処で、遺体を焼いていっても最後まで灰にならずに残るのがこの仙椎であるという。

医学的にも sacrum といってラテン語で "神聖な骨" という意味であるそうだ。

武術家などでも高度なレベルにある人達はここの部分に意識を置くといわれる。

妊娠した女性に一番初めに変化が現れるのもこの部位であるといわれ、火傷の急処でもあるという。

文字通り "神聖" で神秘的な身体部位であるといえよう。

それと多少力が上に移動し易い。

これは左打者としては有利だろう。

左方向に捻じれるという事は右肩が開きにくく、バットを最後までため易い。

だから前田の調子が崩れてくるときは、いつも右捻じれが緩み、右肩が開き出すときである。

それと重心が上に上がったとき。(アゴが上に上がり、上体が延びる。)

水谷打撃コーチはこの弱点をよく見抜いていて、上体が伸び上がるとすぐに指摘し、右肩が開き出すとレフト方向へひたすら打たせて修正させたという。

その観察眼は見事だが、実際は腰椎部が右捻れを取り戻す様に調整すれば一瞬で済む話でもある。

またこういう身体的特徴のある者たちの傾向として極端に負けず嫌いな性格があることがいわれている。

そして非常に頭が良いが、気血が上昇しやすく、思い描いた通りにならないとカッとなりやすい傾向がある。

体格はがっしりと四角形に近く、顎のエラは張り、意思の強さを表現している。

こうした観察と分類はD先生とその周辺では当たり前の様に行われている事であるが、一般の人々にはまだ浸透していない。

前田の天才性の内容を分析していくと、このような身体的傾向がうまく野球のバッティングという動作に適合していたことがわかるし、弱点となる要素も感覚的に見事に修正されてきた事が観て取れる。

特に注目すべきは、前田がボールをミートする直前、腰 ー 正確には仙椎部を細かく移動させている動きである。

この場所の僅かな移動で、身体の中心軸とミートポイントの位置関係を彼は瞬時に修正していたのではないか。

そして、それほどに内部の動きを軸にしていたからこそ、身体の内側から回転できるという前田独特の身体技法も成立している。

ちなみに仙椎部というのは不思議な処で、遺体を焼いていっても最後まで灰にならずに残るのがこの仙椎であるという。

医学的にも sacrum といってラテン語で "神聖な骨" という意味であるそうだ。

武術家などでも高度なレベルにある人達はここの部分に意識を置くといわれる。

妊娠した女性に一番初めに変化が現れるのもこの部位であるといわれ、火傷の急処でもあるという。

文字通り "神聖" で神秘的な身体部位であるといえよう。