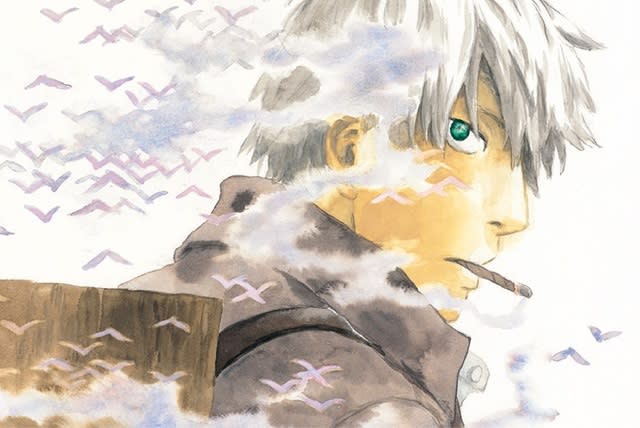

もうひとつ名作「旅をする沼」

水害を鎮めるため水神への生贄にされた少女イオは激流に呑み込まれる中、旅をする "沼" に取り込まれることで救われる。

「…泳いでいたの … 増水して荒れ狂う 川の底

わたしは 流れに飲み込まれ 浮き上がることも出来ずにいた」

「そこへ ー 」

「緑色の巨大なものが ー

激流の底を悠然と 遡ってきた ー 」

「…わたしは…恐ろしいと思ったことはないわ…

初めて見た姿が… あまりに 力強くて

神々しかったから… 」

「多分 わたしはもう 一度死んでいるの」

「わたし この沼の一部になるの」

「…ばかな ー それが どういうことだかわかってんのか」

「でもこの沼が ー 」

「生きていていいと… 言ってくれた ー 」

「お前 ー 生きていたかったんだろう… ?」

ギンコは何とかイオを救おうと友人の化野 (アダシノ) に協力を要請する。

化野はしかし問いかける。

「何故そうまでして助けたい?

娘が何としても生きたいと言っていたならわかる ー 」

「だが 娘はもう沼の一部になることを望んでいたんだろう…?

その方が本人にとっては幸せっ… て事情もこの世にはある」

「酷なようだがな」

続く…

水害を鎮めるため水神への生贄にされた少女イオは激流に呑み込まれる中、旅をする "沼" に取り込まれることで救われる。

「…泳いでいたの … 増水して荒れ狂う 川の底

わたしは 流れに飲み込まれ 浮き上がることも出来ずにいた」

「そこへ ー 」

「緑色の巨大なものが ー

激流の底を悠然と 遡ってきた ー 」

「…わたしは…恐ろしいと思ったことはないわ…

初めて見た姿が… あまりに 力強くて

神々しかったから… 」

「多分 わたしはもう 一度死んでいるの」

「わたし この沼の一部になるの」

「…ばかな ー それが どういうことだかわかってんのか」

「でもこの沼が ー 」

「生きていていいと… 言ってくれた ー 」

「お前 ー 生きていたかったんだろう… ?」

ギンコは何とかイオを救おうと友人の化野 (アダシノ) に協力を要請する。

化野はしかし問いかける。

「何故そうまでして助けたい?

娘が何としても生きたいと言っていたならわかる ー 」

「だが 娘はもう沼の一部になることを望んでいたんだろう…?

その方が本人にとっては幸せっ… て事情もこの世にはある」

「酷なようだがな」

続く…