4月18日 新宿御苑から、次はどこに行こうかと考えてオバアチャンの原宿巣鴨地蔵通商店街に。

新宿御苑から、次はどこに行こうかと考えてオバアチャンの原宿巣鴨地蔵通商店街に。

JR山手線巣鴨駅、駅を降りるとそこは国道17号線(中山道)、道路を渡って少し歩くと17号線と分かれて旧中山道、巣鴨地蔵通です。右上の標識・・・車両通行禁止の説明ですがよくわかりません。車はほとんど通れないようです。

さてこの雑踏の中に入っていきます。

巣鴨といえばとげぬき地蔵(曹洞宗萬頂山高岩寺)といわれますが、メインイベントは洗い観音です。自分の体の痛いところと同じ場所を洗うと治るんだそうです。給料日の銀行のATMの前のように行列ができています(30分待ち)。先代はタワシで洗っていたので顔もわからぬほど磨り減り、6年前交替、今はタオルを提供して洗ってもらっています。

巣鴨といえば塩大福・・・

買いました。豆大福と塩大福。甘いもの大好きです。

テッチャンではありませんが電車を見ると写真を撮りたくなります。東京で唯一の路面電車(路面を走っていませんが)都電荒川線(早稲田~三ノ輪橋間12km)庚申塚駅。旧中山道、街道といえば庚申信仰(猿田彦大神)がありますがその話は・・・省略。写真を撮ってるサイドは王子方面行きのホーム。このホームにもボタ餅屋さん(こちらはオハギと表示)があります。焼きそばもあります。

都電に乗って王子の飛鳥山に行きます。なぜか超満員です。

新宿御苑から、次はどこに行こうかと考えてオバアチャンの原宿巣鴨地蔵通商店街に。

新宿御苑から、次はどこに行こうかと考えてオバアチャンの原宿巣鴨地蔵通商店街に。JR山手線巣鴨駅、駅を降りるとそこは国道17号線(中山道)、道路を渡って少し歩くと17号線と分かれて旧中山道、巣鴨地蔵通です。右上の標識・・・車両通行禁止の説明ですがよくわかりません。車はほとんど通れないようです。

さてこの雑踏の中に入っていきます。

巣鴨といえばとげぬき地蔵(曹洞宗萬頂山高岩寺)といわれますが、メインイベントは洗い観音です。自分の体の痛いところと同じ場所を洗うと治るんだそうです。給料日の銀行のATMの前のように行列ができています(30分待ち)。先代はタワシで洗っていたので顔もわからぬほど磨り減り、6年前交替、今はタオルを提供して洗ってもらっています。

巣鴨といえば塩大福・・・

買いました。豆大福と塩大福。甘いもの大好きです。

巣鴨といえば・・・ 買いませんでした

買いませんでした

巣鴨といえば・・・庚申塚・・・ボタ餅です・・・ここはお蕎麦屋さんなんですが。

巣鴨駅から巣鴨商店街を約800mブラブラしますと都電庚申塚駅に。 買いませんでした

買いませんでした

巣鴨といえば・・・庚申塚・・・ボタ餅です・・・ここはお蕎麦屋さんなんですが。

テッチャンではありませんが電車を見ると写真を撮りたくなります。東京で唯一の路面電車(路面を走っていませんが)都電荒川線(早稲田~三ノ輪橋間12km)庚申塚駅。旧中山道、街道といえば庚申信仰(猿田彦大神)がありますがその話は・・・省略。写真を撮ってるサイドは王子方面行きのホーム。このホームにもボタ餅屋さん(こちらはオハギと表示)があります。焼きそばもあります。

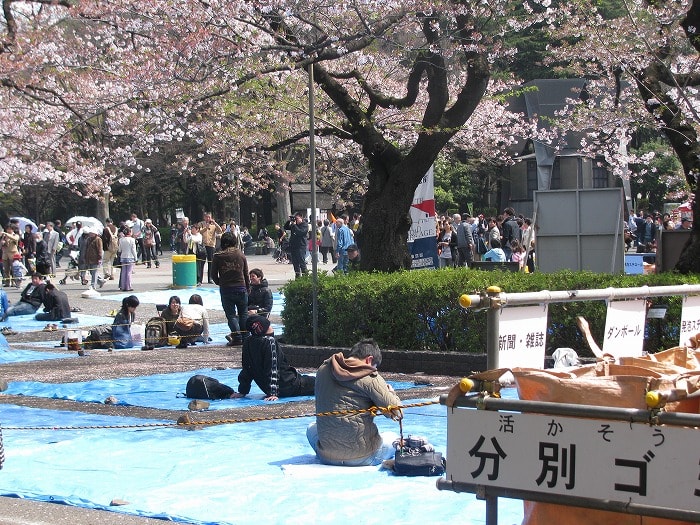

都電に乗って王子の飛鳥山に行きます。なぜか超満員です。

オマケ・・・・

オマケ・・・・

」と聞いたら「オー・イエス

」と聞いたら「オー・イエス

これを承認して1873年太政官達で東京府公園に指定します。

これを承認して1873年太政官達で東京府公園に指定します。 かくしてボードウィンは「上野公園の父」となり博物館前の大噴水公園の林間に上野公園100年を記念して1973年ブロンズとして鎮座することになりました。

かくしてボードウィンは「上野公園の父」となり博物館前の大噴水公園の林間に上野公園100年を記念して1973年ブロンズとして鎮座することになりました。