モンゴルの旅・・・首都

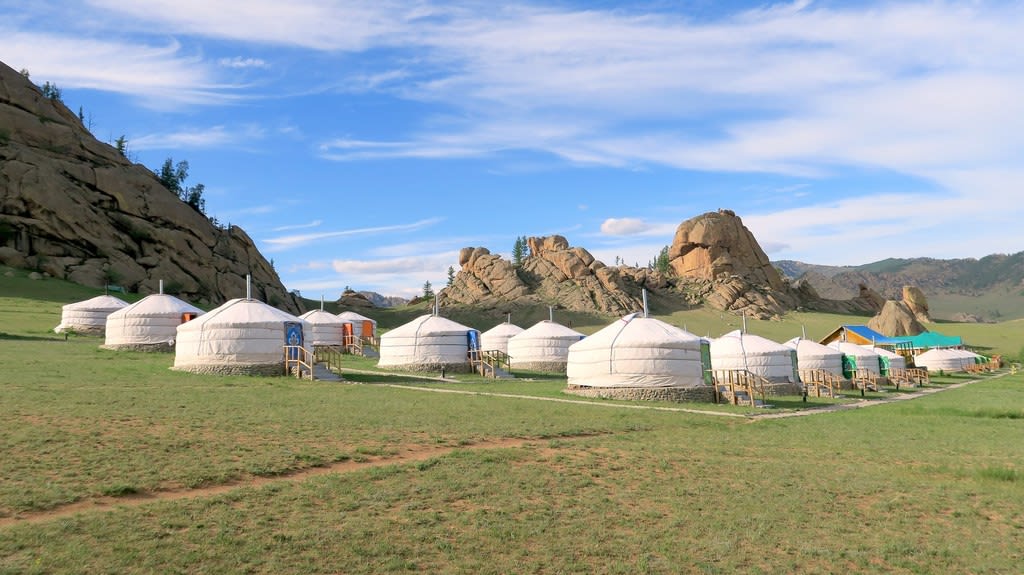

ウランバートルから東へ50㎞、

テレルジへ・・・

観光客対象のゲル宿泊設備・・・点在して10か所近く

ツーリストキャンプがあります

ゲルは移動式ではなく固定されています。食堂、トイレは別ゲルになっています。木造の小屋もあります。

※撮影日は2017年7月8日。

司馬遼太郎著「

草原の記」(

新潮社 1992年刊)を何年かぶりに読みかえしています。一モンゴル女性「

ツェべクマ」さんの物語ですが流れはモンゴルの叙事詩です。司馬さんは饒舌です。話があちこちに飛びます。匈奴、アッチラ大王。チンギス・ハーン。モンゴル帝国二代オゴティ―・ハーンが築いたカラコルムの都。曲折を経てモンゴルは「人民共和国」(

社会主義に無縁なモンゴルがソ連邦の傘の下になったというのもいろいろわけがあります)になります。、

ツェべクマさんはたまたま司馬さんが1973年週刊朝日連載「街道をゆく」の取材で訪れたモンゴルでガイドについてくれた人です。司馬さんのレンズは時代の趨勢に翻弄されたモンゴル、ツェべクマさんを追います。

「

ツェべクマ」さん・・・シベリア生まれ(

1924年生まれ)のブリヤード族、ロシア革命のあとの弾圧の中で一家は内蒙古に脱出、ホロンバイル草原ハイラル(

現中国内蒙古自治区)の近くで育ちます。満州国時代です。日本は植民地として武力下に置きましたがインフラの整備、教育などにも力を入れました。

高塚シゲ子という先生に教わります。優しくて、行儀のしつけに厳しくて、モンゴル人の尊厳を大事にしてくれた人だったそうです。高塚先生は1945年8月の敗戦後の混乱期に現地人に射殺されます。生き残った後輩の先生が帰国するときモンゴルの子供たちがハイラル駅まで餞別や食べ物を持って見送りに来てくれたそうです(

このことで高塚先生の魂は救われたのではないでしょうか)。聡明な人で教師になります。日本の東京高等師範学校に留学した方と結婚、やがて1966年から毛沢東の主導で始まった文化大革命、ご主人は日本留学の高学歴者、モンゴルの民族主義者として糾弾されます。夫の勧めで一人娘を守るために生地ソ連邦ロシア共和国チタ州(

現ロシア連邦シベリア連邦管区ザバイカリエ地方)に親戚を頼って脱出。そのごモンゴル人民共和国に入国。国外退去を命ぜられることなく労働許可証を交付され、国営ウランバートルホテルの渉外係りに職を得ます。時が経ち国籍取得、夫との再会。夫の最後を看取ります。自国語の他にロシア語、中国語、日本語ができます。そのことは彼女の歴史そのものでしょう。

司馬さんが最後に問いかけます。

「ツェべクマさんの人生は、大きいですね」

彼女は切りかえすように答えた。

「私のは、希望だけの人生です」

※ツェべクマさんは退職したあと、ウランバートル郊外ダンバダルジャーにブリヤード風の木造小屋を建てて花や野菜、牛や羊とともに晩年を過ごしたそうです。ダンバダルジャーにはあの大戦の終ったあと中国東北部(満州)にいた日本兵13847人がモンゴルに抑留されて強制労働に就労、異国の地で亡くなった方1684人、うち835柱の墓地があります。ツェベクマさんは1972年の国交開始後、訪れる日本の政府要人、民間人、墓参団、観光の人に接し、モンゴル日本友好協会顧問を務め、日本政府から勲五等宝冠章を受けています。

いまはテレルジにお母さんの遺志を継いでモンゴル工科大学教授を勤める娘さんがご主人とともに季節限定のツーリストキャンプを経営しています。

※コメント欄オープン。

司馬遼太郎著「草原の記」(新潮社 1992年刊)を何年かぶりに読みかえしています。一モンゴル女性「ツェべクマ」さんの物語ですが流れはモンゴルの叙事詩です。司馬さんは饒舌です。話があちこちに飛びます。匈奴、アッチラ大王。チンギス・ハーン。モンゴル帝国二代オゴティ―・ハーンが築いたカラコルムの都。曲折を経てモンゴルは「人民共和国」(社会主義に無縁なモンゴルがソ連邦の傘の下になったというのもいろいろわけがあります)になります。、ツェべクマさんはたまたま司馬さんが1973年週刊朝日連載「街道をゆく」の取材で訪れたモンゴルでガイドについてくれた人です。司馬さんのレンズは時代の趨勢に翻弄されたモンゴル、ツェべクマさんを追います。

司馬遼太郎著「草原の記」(新潮社 1992年刊)を何年かぶりに読みかえしています。一モンゴル女性「ツェべクマ」さんの物語ですが流れはモンゴルの叙事詩です。司馬さんは饒舌です。話があちこちに飛びます。匈奴、アッチラ大王。チンギス・ハーン。モンゴル帝国二代オゴティ―・ハーンが築いたカラコルムの都。曲折を経てモンゴルは「人民共和国」(社会主義に無縁なモンゴルがソ連邦の傘の下になったというのもいろいろわけがあります)になります。、ツェべクマさんはたまたま司馬さんが1973年週刊朝日連載「街道をゆく」の取材で訪れたモンゴルでガイドについてくれた人です。司馬さんのレンズは時代の趨勢に翻弄されたモンゴル、ツェべクマさんを追います。