2019年6月16日、鹿児島県苗代川(のしろこ、現いちき串木野市東市来美山)の沈壽官釜の14世沈壽官氏が亡くりました。

2019年6月25日のブログに掲載した追悼文です。

沈壽官釜・・・2007年12月、この地を訪れたことを思い出しています。

写真の酒器はそのとき求めた黒薩摩焼の焼酎用の酒器・・・本来は土瓶を平らにしたような形でチョカ(ヂョカとも)というようです。お燗して酌み交わします。写真のものは徳利に注ぎ口を付けたチョカです。

薩摩の苗代川の薩摩焼、沈壽官釜の当主14世沈壽官氏(1926年~2019年)のことを書いた司馬遼太郎の小説「故郷忘じがたく候」(初出1968年)があります。

小説というより歴史随想というか司馬遼太郎独特の語り節です。十四世沈壽官さんの出会いから始まり例によって司馬流の語りが展開していきます。文庫本60頁たらずの短編です。

1597年豊臣秀吉のはじめた朝鮮出兵「慶長の役」・・・朝鮮全羅北道南原城の戦いで逃げ遅れた70名ばかりの男女が島津軍の捕虜となります。この時、意識して朝鮮磁器の工人を捕虜にしたかは定かではないようです。結果的に連行してきた捕虜が磁器の技術をもっていたかも知れません。

1597年豊臣秀吉のはじめた朝鮮出兵「慶長の役」・・・朝鮮全羅北道南原城の戦いで逃げ遅れた70名ばかりの男女が島津軍の捕虜となります。この時、意識して朝鮮磁器の工人を捕虜にしたかは定かではないようです。結果的に連行してきた捕虜が磁器の技術をもっていたかも知れません。

島津軍に捉えられた一行は島津軍撤退に従って日本に来ますがどうも単独で鹿児島県串木野の島平というところに上陸したようです。偶然に流れ着いたということでしょうか。数年を経て現在の土地に移住、以来曲折はあったでしょうが薩摩藩では彼らを郷士として処遇します。薩摩藩は彼らの住みついた苗代川の土地に居住を限定して韓語、生活習慣、結婚などの制限をして士分としての扶持を与え、彼らの焼き物の専売を行います。製造工場、販売元の独占です。彼らの焼く白薩摩、黒薩摩は藩の財源になりました。

明治維新、薩摩藩の庇護から外れた彼らは平民になり、あるものは改姓します。韓語はすべて日本語になり、窯業の専門用語だけ残ります。太平洋戦争終戦時の御前会議の出席者東郷茂徳外務大臣はこの村の出身、明治時代に朴氏から東郷氏に改姓しました。明治維新後、戊辰戦争には官軍として、西南戦争には賊軍としてこの村から兵士を送り出しています。

14世の父13世は京都大学法学部卒、14世は早稲田大学政経学部卒。村の小学校から旧制鹿児島二中に入学したとき、その姓からか呼び出しを受けいわれなき鉄拳の雨を受けますが、そのご一対一の対峙で自分を認めさせていったそうです。薩摩人以上の薩摩人の意地を通したのです。

「故郷忘じがたく候」・・・・・・・・は薩摩上陸以来200年もたったある日、尋ねてきた人の問に答えてつぶやく古老の言葉です。

★十四世沈壽官・・・本名大迫惠吉(1926~2019年6月16日)、早稲田大学政経学部卒、1964年第十四世沈壽官に、1999年に世襲名を十五世に譲る。

2019年6月25日のブログに掲載した追悼文です。

沈壽官釜・・・2007年12月、この地を訪れたことを思い出しています。

写真の酒器はそのとき求めた黒薩摩焼の焼酎用の酒器・・・本来は土瓶を平らにしたような形でチョカ(ヂョカとも)というようです。お燗して酌み交わします。写真のものは徳利に注ぎ口を付けたチョカです。

薩摩の苗代川の薩摩焼、沈壽官釜の当主14世沈壽官氏(1926年~2019年)のことを書いた司馬遼太郎の小説「故郷忘じがたく候」(初出1968年)があります。

小説というより歴史随想というか司馬遼太郎独特の語り節です。十四世沈壽官さんの出会いから始まり例によって司馬流の語りが展開していきます。文庫本60頁たらずの短編です。

1597年豊臣秀吉のはじめた朝鮮出兵「慶長の役」・・・朝鮮全羅北道南原城の戦いで逃げ遅れた70名ばかりの男女が島津軍の捕虜となります。この時、意識して朝鮮磁器の工人を捕虜にしたかは定かではないようです。結果的に連行してきた捕虜が磁器の技術をもっていたかも知れません。

1597年豊臣秀吉のはじめた朝鮮出兵「慶長の役」・・・朝鮮全羅北道南原城の戦いで逃げ遅れた70名ばかりの男女が島津軍の捕虜となります。この時、意識して朝鮮磁器の工人を捕虜にしたかは定かではないようです。結果的に連行してきた捕虜が磁器の技術をもっていたかも知れません。島津軍に捉えられた一行は島津軍撤退に従って日本に来ますがどうも単独で鹿児島県串木野の島平というところに上陸したようです。偶然に流れ着いたということでしょうか。数年を経て現在の土地に移住、以来曲折はあったでしょうが薩摩藩では彼らを郷士として処遇します。薩摩藩は彼らの住みついた苗代川の土地に居住を限定して韓語、生活習慣、結婚などの制限をして士分としての扶持を与え、彼らの焼き物の専売を行います。製造工場、販売元の独占です。彼らの焼く白薩摩、黒薩摩は藩の財源になりました。

明治維新、薩摩藩の庇護から外れた彼らは平民になり、あるものは改姓します。韓語はすべて日本語になり、窯業の専門用語だけ残ります。太平洋戦争終戦時の御前会議の出席者東郷茂徳外務大臣はこの村の出身、明治時代に朴氏から東郷氏に改姓しました。明治維新後、戊辰戦争には官軍として、西南戦争には賊軍としてこの村から兵士を送り出しています。

14世の父13世は京都大学法学部卒、14世は早稲田大学政経学部卒。村の小学校から旧制鹿児島二中に入学したとき、その姓からか呼び出しを受けいわれなき鉄拳の雨を受けますが、そのご一対一の対峙で自分を認めさせていったそうです。薩摩人以上の薩摩人の意地を通したのです。

沈さんは韓国に招かれたとき、ソウル大学の講演で、反日の嵐の中の学生たちにこう語りかけます。

「あなた方が三十六年をいうなら」

「私は三百七十年をいわねばならぬ」

「新しい国家の建設のためには前へ前へと向いて行って欲しい」

学生たちの大合唱の前で身をふるわせて立ちつくします。

「あなた方が三十六年をいうなら」

「私は三百七十年をいわねばならぬ」

「新しい国家の建設のためには前へ前へと向いて行って欲しい」

学生たちの大合唱の前で身をふるわせて立ちつくします。

「故郷忘じがたく候」・・・・・・・・は薩摩上陸以来200年もたったある日、尋ねてきた人の問に答えてつぶやく古老の言葉です。

★十四世沈壽官・・・本名大迫惠吉(1926~2019年6月16日)、早稲田大学政経学部卒、1964年第十四世沈壽官に、1999年に世襲名を十五世に譲る。

※コメント欄オープン。

日本プロ野球界・・・不世出の大投手「金田正一」・・・2019年10月6日…永眠。

日本プロ野球界・・・不世出の大投手「金田正一」・・・2019年10月6日…永眠。 この話を始めようとすると冒頭からたいへん長い話になります。気になる方はどうか飛ばしてください。

この話を始めようとすると冒頭からたいへん長い話になります。気になる方はどうか飛ばしてください。

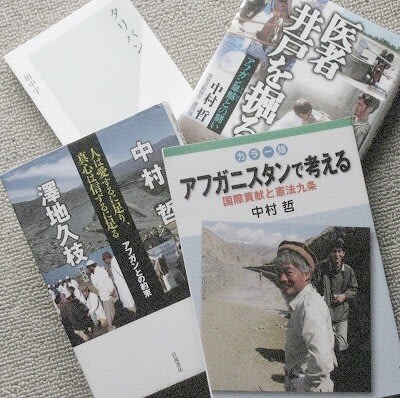

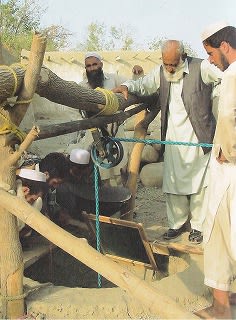

中村哲さんについて・・・

中村哲さんについて・・・ 何が彼をそこまで駆り立てたのでしょうね。

何が彼をそこまで駆り立てたのでしょうね。

イスラム教の国アフガンで異教徒で異民族で民衆の中に入っていける人、不思議な人です。目線を同じに置ける人、人柄でしょうね、それが彼らにわかるのでしょう。ヘンな帽子、ヘンな髭は彼らと同じに付き合うためのようです。

イスラム教の国アフガンで異教徒で異民族で民衆の中に入っていける人、不思議な人です。目線を同じに置ける人、人柄でしょうね、それが彼らにわかるのでしょう。ヘンな帽子、ヘンな髭は彼らと同じに付き合うためのようです。

「苦海浄土―わが水俣病」(講談社 1969年刊)

「苦海浄土―わが水俣病」(講談社 1969年刊)

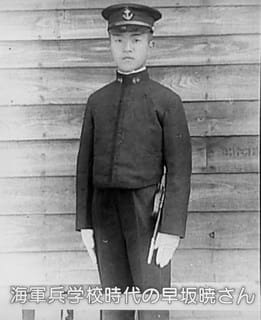

早坂暁・・・1929年愛媛県温泉郡北条町(現松山市)生まれ、実家は四国札所巡りのお遍路道に接した商家。旧制松山中学から江田島の海軍兵学校に。

早坂暁・・・1929年愛媛県温泉郡北条町(現松山市)生まれ、実家は四国札所巡りのお遍路道に接した商家。旧制松山中学から江田島の海軍兵学校に。 1945年8月15日敗戦。旧制松山高校から東大医学部に合格するも日本大学芸術学部に。業界紙の編者者を経て脚本家、小説家をめざし、やがて放送関係、舞台関係に。手がけた脚本、小説、1000作以上。

1945年8月15日敗戦。旧制松山高校から東大医学部に合格するも日本大学芸術学部に。業界紙の編者者を経て脚本家、小説家をめざし、やがて放送関係、舞台関係に。手がけた脚本、小説、1000作以上。 2016年11月15日、小説家故新田次郎さんの奥さんの藤原ていさんが98歳で亡くなられたことが新聞で報じられていました。

2016年11月15日、小説家故新田次郎さんの奥さんの藤原ていさんが98歳で亡くなられたことが新聞で報じられていました。 ※タイトルは北朝鮮の宣川で1年間を過ごしたとき何かと親切にしてくれた北朝鮮の保安隊の金さんというかたに教えてもらった歌の一節です。南方で日本部隊にいたとき覚えたといいます。この歌を作詞した日本兵も作曲した日本兵も終戦間際に戦死したそうです。

※タイトルは北朝鮮の宣川で1年間を過ごしたとき何かと親切にしてくれた北朝鮮の保安隊の金さんというかたに教えてもらった歌の一節です。南方で日本部隊にいたとき覚えたといいます。この歌を作詞した日本兵も作曲した日本兵も終戦間際に戦死したそうです。

永さんは学生時代に民俗学者宮本常一に惹かれていたそうです。宮本常一は日本中を隈なく歩いて日本人の原点を探り続けた人です。そんな彼の心を継いで仕事の合間に旅を重ねた永さん。旅とは人とのふれあい、その土地の空気を吸うこと。

永さんは学生時代に民俗学者宮本常一に惹かれていたそうです。宮本常一は日本中を隈なく歩いて日本人の原点を探り続けた人です。そんな彼の心を継いで仕事の合間に旅を重ねた永さん。旅とは人とのふれあい、その土地の空気を吸うこと。

いまから100年以上前に日本の公害1号というべき足尾銅山鉱毒事件が起こります。渡良瀬川最上流の足尾銅山から流れ出た鉱毒が裏日光一円の山を荒らし、渡良瀬川を汚し、関東平野に出て利根川流域も汚していく事件です。

いまから100年以上前に日本の公害1号というべき足尾銅山鉱毒事件が起こります。渡良瀬川最上流の足尾銅山から流れ出た鉱毒が裏日光一円の山を荒らし、渡良瀬川を汚し、関東平野に出て利根川流域も汚していく事件です。

立松和平(1947~2010年)本名横松和夫。栃木県生まれ。

立松和平(1947~2010年)本名横松和夫。栃木県生まれ。