森繁久彌さんが亡くなられました。昭和の時代の最大のエンターテイナー。森繁さんのことを語ることはわたしごときが・・・おこがましくて・・・で・・省略。

森繁さんは座談でお芝居は瞬間瞬間の芸といってました。どんな名優の芸もやがては人の記憶から消えていき伝説となりますが、森繁さんの作ったものでたぶん永遠に消えないものがあります。

それは森繁久彌さんが作詞・作曲した「知床旅情」です。

羅臼港の「しおかぜ公園」・・・戸川幸男の小説「オホーツク老人」の映画化「地の涯に生きるもの」(1960年公開)に主演した森繁久彌さんをモデルにしたブロンズ。下に「知床旅情」の歌碑。

「知床旅情」は長期ロケの終わるころの酒宴で地元の人にお礼の意味を込めて新聞紙に歌詞を書いて自身ギターを弾いて歌ったといわれます。歌詞もいろいろあり現在の歌詞になったのは1963年ごろか。加藤登紀子さんが1970年に歌い、ジワジワと人気上昇してミリオンセラーになった。

森繁久彌・・・知床旅情・・・五年まえに尋ねた知床半島のヘタなイラストを見ながら思い出しています。

今もウトロのホテルのロビーに「知床旅情」「岩尾別旅情」のBGMが流れているでしょう。

《ちなみに》「知床旅情」・・「早春賦」に似ていて・・それがモーツァルトの「うるわしき五月」に似ているのだそうです。だとしてもそれで「知床旅情」が名曲じゃないということにはなりません。パクリでもありません

ちなみにこういう例は「魔弾の射手」が「青葉三里」に、ショパンの「幻想曲」が「雪の降る町を」、ショパンの協奏曲が「北の宿から」・・・小林亜星と服部克久の訴訟騒ぎ、音楽の世界にはいっぱいあるようです。森繁さんが羅臼の町で即興で作った時、自然に「早春賦」の出だしに似てしまった、そういうことでしょうね。歌ってみると最初の1小節、ムード的に似ていますがそっくりではありません。中田章(早春賦)、中田喜直(夏の思い出)の歌が大好きだった森繁さんが知らず知らずのうちにその世界に溶けこんでいたのかも知れません。「早春賦」も「知床旅情」も私は好きです。

森繁さんは座談でお芝居は瞬間瞬間の芸といってました。どんな名優の芸もやがては人の記憶から消えていき伝説となりますが、森繁さんの作ったものでたぶん永遠に消えないものがあります。

それは森繁久彌さんが作詞・作曲した「知床旅情」です。

知床半島ウトロ港の夕景・・・突端がウトロ崎、その左がオロンコ岩(57m)・・・

旅の情けか 酔うほどに彷徨い

浜に出てみよ 月は照る波の上・・・・・

旅の情けか 酔うほどに彷徨い

浜に出てみよ 月は照る波の上・・・・・

知床峠・・・ウトロの町から知床峠を越えると羅臼の町です・・・羅臼岳(1661m)。

別れの日は来た 羅臼の村にも

君は出てゆく 峠を越えて・・・・・

別れの日は来た 羅臼の村にも

君は出てゆく 峠を越えて・・・・・

知床峠を越えて羅臼の港に、丘の上から国後島が間近かに見えます。

飲んで騒いで 丘に登れば

遥かクナシリに 白夜は明ける

飲んで騒いで 丘に登れば

遥かクナシリに 白夜は明ける

羅臼港の「しおかぜ公園」・・・戸川幸男の小説「オホーツク老人」の映画化「地の涯に生きるもの」(1960年公開)に主演した森繁久彌さんをモデルにしたブロンズ。下に「知床旅情」の歌碑。

「知床旅情」は長期ロケの終わるころの酒宴で地元の人にお礼の意味を込めて新聞紙に歌詞を書いて自身ギターを弾いて歌ったといわれます。歌詞もいろいろあり現在の歌詞になったのは1963年ごろか。加藤登紀子さんが1970年に歌い、ジワジワと人気上昇してミリオンセラーになった。

森繁久彌・・・知床旅情・・・五年まえに尋ねた知床半島のヘタなイラストを見ながら思い出しています。

今もウトロのホテルのロビーに「知床旅情」「岩尾別旅情」のBGMが流れているでしょう。

《ちなみに》「知床旅情」・・「早春賦」に似ていて・・それがモーツァルトの「うるわしき五月」に似ているのだそうです。だとしてもそれで「知床旅情」が名曲じゃないということにはなりません。パクリでもありません

ちなみにこういう例は「魔弾の射手」が「青葉三里」に、ショパンの「幻想曲」が「雪の降る町を」、ショパンの協奏曲が「北の宿から」・・・小林亜星と服部克久の訴訟騒ぎ、音楽の世界にはいっぱいあるようです。森繁さんが羅臼の町で即興で作った時、自然に「早春賦」の出だしに似てしまった、そういうことでしょうね。歌ってみると最初の1小節、ムード的に似ていますがそっくりではありません。中田章(早春賦)、中田喜直(夏の思い出)の歌が大好きだった森繁さんが知らず知らずのうちにその世界に溶けこんでいたのかも知れません。「早春賦」も「知床旅情」も私は好きです。

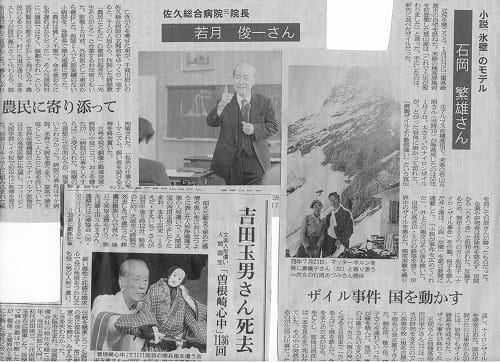

人間国宝文楽人形遣い吉田玉男さんが亡くなられました。87歳、私は文楽のことは分かりません。少年のころ村で農村文楽(オデコといった)を見た記憶があるだけです。

人間国宝文楽人形遣い吉田玉男さんが亡くなられました。87歳、私は文楽のことは分かりません。少年のころ村で農村文楽(オデコといった)を見た記憶があるだけです。 ここに2冊の本があります。「村で病気とたたかう」(岩波新書)は図書館のリサイクルコーナーからもらってきたものです。南木佳士「信州に上医あり」(岩波新書)は図書館の本です。この本からではないのですが印象に残ったことを記します。

ここに2冊の本があります。「村で病気とたたかう」(岩波新書)は図書館のリサイクルコーナーからもらってきたものです。南木佳士「信州に上医あり」(岩波新書)は図書館の本です。この本からではないのですが印象に残ったことを記します。