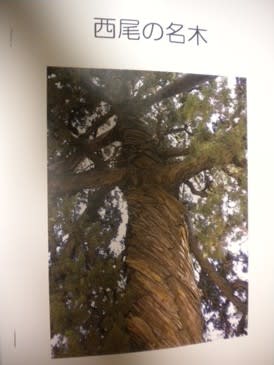

「西尾の名木」の冊子を持って、「西尾の名木」めぐりを始めた。

花を世話している人に、「米津神社はどこにありますか?大きな木があるんですが。」と尋ねたら、「それは、うちのが総代さんに言って決まったんだよ。その本はどこに売っているの?」と反対に聞かれた。

驚くほどの大きな樹木だった。

下を見たら、確かに「ツブラジイ」の実が落ちていた。

「西尾の名木 1」には、「低い位置で枝分かれし、その上部を太い幹1本で支える安定した姿は力強さを感じさせるものがある。6月になると穂状の花を多くつけ、甘みのあるような独特の香気を発し、多くの昆虫が集まってくる。10月には黒褐色で光沢のある堅果(シイの実)を多くつける。」と書いてある。

2番目は、「米津町のセンダン」である。

墓地のところにあったが、葉っぱがまったくなかった。

でも、下を見たら、ぼくの子どものころ遊んだ「センダンの実」が落ちていて、なつかしかった。

「センダンとしては、三河地区最大のものと考えられ、米津町連合の墓地内にある。主幹は落雷や台風により途中で折れてしまったが、枝張りは10数mと非常に広い。幹には他の植物が着生し、その歴史を感じさせる。根元の周囲は柵で囲まれており、墓地を管理している人々が大切に守っている。」

「龍讃寺(りゅうさんじ)のカイズカイブキ」には、びっくりした。

草を取っている方に聞いたら、「自分の家のものだが、中から写真を撮るとこんふうになっているとは、表紙の写真を見て気付いた。」と言っていた。

「イブキ(別名 ビャクシン)の園芸品種で、樹形は燃え上がる炎のように伸び上がっていく。また、歳を重ねた樹木は一般に幹にねじれが見られるが、この樹のねじれは極端であり、見事な螺旋状を呈している。」

4番目は、「香厳寺(こうがんじ)のクロガネモチ」である。

左が外の道から撮った写真で、右は中から撮ったもの。

「幹上部の複雑に絡んだ枝や鐘楼の上に覆いかぶった樹形は非常に素晴らしく、新渡場町内随一である。かつては、子どもたちに親しまれ、木のぼりや肝試しなどの遊びに使われたようである。幹には当時の名前やイニシャルが刻まれ、わんぱく坊主たちの自慢げな声が聞こえてくるようである。」