MIFさんの用事ついでに私は通り道にある桜土手古墳群を見に行くことにした。 お盆休みで東名高速道路が混雑するため、国道246号線で行く。自宅から2時間ちょっとで古墳公園に到着。

桜土手古墳群は、桜土手古墳公園として一部保存、復原されている。

かなかなユニークなオブジェ。

公園の古墳群。ホンモノの古墳は芝生広場になっていて、爽やかさがある。

1号古墳の復原。

回り込むと石室まで入れる。

コンクリート製であることが分かるが、ちょっと興味深い。

石室内。

今日は曇りなのでよく見えないが、背景に丹沢の山々。

ホンモノの古墳には木が植わっているところもある。

こんな円墳が隣同士てあるだなんて、見たことがない風景。

こんな円墳が隣同士てあるだなんて、見たことがない風景。

飽きずに見ていられる。だって古墳が好きだから。

桜土手古墳展示館。入館料が無料!

しかも係の方に尋ねたら撮影もOKとのこと。嬉しい!

土器、鉄器、ガラスなど埋葬品は様々だ。

私が一番驚いた展示は鍔。江戸時代は武士が鍔のコレクションをすることがあったが、古墳時代にも趣向を凝らした鍔があるとは知らなかった!

この古墳群のジオラマ。本当にたくさんの古墳があって驚き!さすが秦野市!この地は古くから波多野氏という豪族が存在していた土地柄だ。鉄器がたくさん出土しているのは、縄文海進で海の底にならなかったからなのかな?など色々と想像が膨らむ。

1号古墳のジオラマ。教科書にも載ったりしているらしい。

別角度から。

思わず「がんばれ!がんばれ!」と応援したくなる。もちろん脳内妄想族。

さっき見た1号古墳のコンクリート断面辺り。

ふと窓の外を眺めると、1号古墳が見える。妄想が止まらない!

他にも土器などもたくさん出土したらしい。

古墳時代のビーズ。角張ったのは石英っぽいぞ。

ガラス玉。今までガラス玉は、丸い玉を作ってから穴を空けているのかと思っていた。実際は棒ガラスを溶かしながら棒状の粘土に巻き付けているそうだ。知らなかった!

もんじゃ焼きのはがしみたい…なんて呑気に見ていたが、武器なんだよなぁ。

刀子…私には忍者の武器に見えて仕方がない。

ここから先は、特別展。丹沢登山の昔むかし。

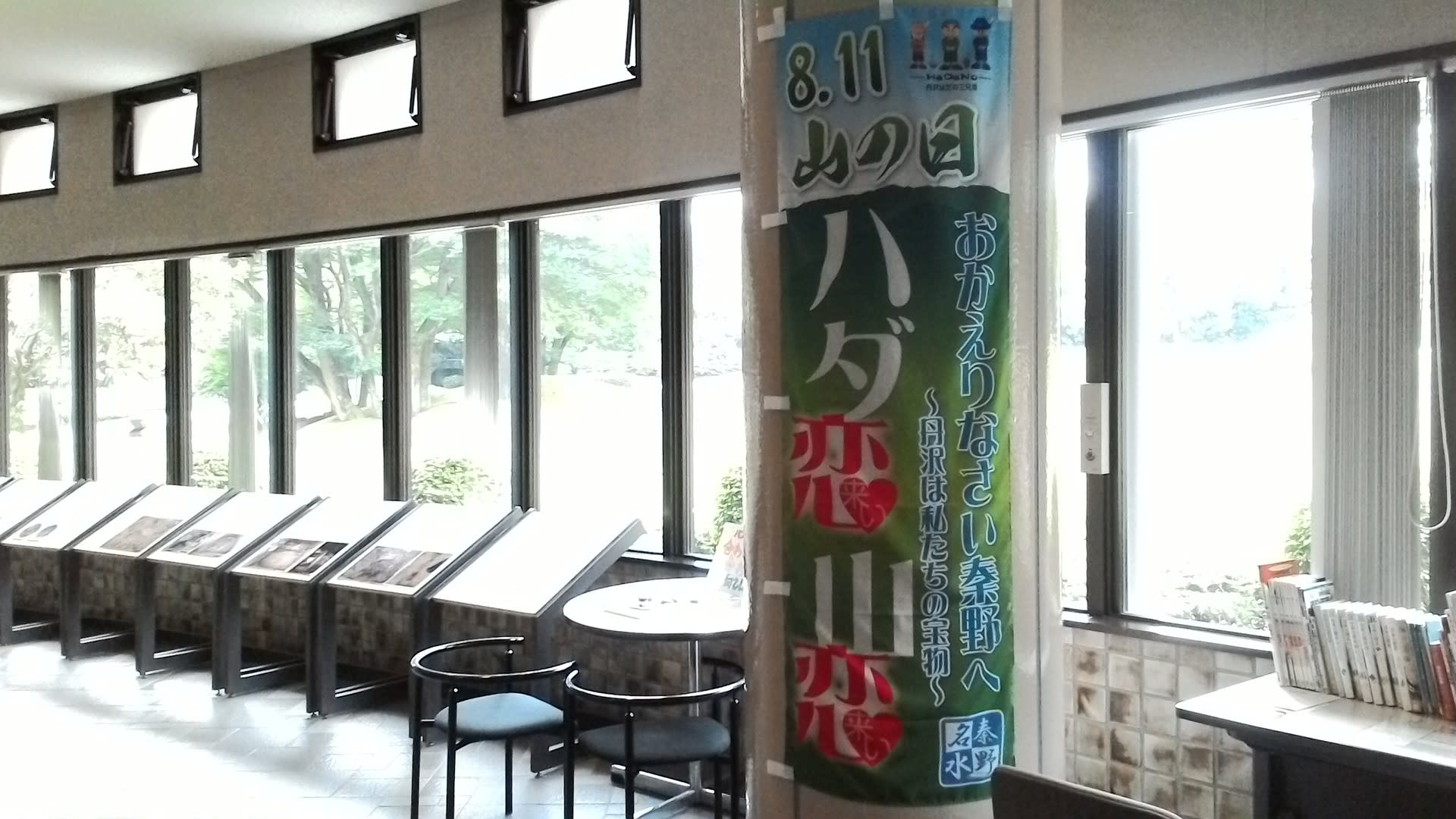

じつは2日前の山の日、テレビニュースで秦野市が「ハダ恋山恋」キャンペーンを実施していることを知った。

この施設でもその一環で丹沢登山の歴史を展示していた。

昔の登山スタイル。

松田町寄の昔の風景。寄は、シダンゴ山に登るために何度か訪れた場所。

昭和17年の登山にかかる料金表(1)。

昭和17年の登山料金表(2)。戦時中に登山を楽しむ人がいたことに驚きだ。当時女性が丹沢登山を楽しんだとは思えないので、男性が登山をしたと思うが、男性って戦争一色だったと思っていた。

丹沢スタイル。今はこんな姿で登らないし、山によってスタイルが決まっているなんてないよなぁ…と考えてしまった。

大秦野駅!いまは秦野駅だけどね。MIFさんに聞いたら「昔は大秦野って言っていたかも」とのこと。私は、秦野駅になってからしか知らないなぁ。

昔の熱源。今ならみんなジェットボイルだ。

やかんとコッヘルがスゴく大きい。最近の売り場ではこんな大きいものは見ないなぁ。

スゴく昔の「ヤマケイ」。こんな古いヤマケイは初めて見たかも。

コピーでいいので手にとって記事を読んでみたかったなぁ。

ハイキングって、いまもあるあのハイキングだろうか?※ハイキングを置いている本屋はあまりないのでびっくりだ。

時間を決めて放映している戦前の丹沢を記録したフィルム。約20分なのだけれど、私以外に人がいなかったせいか、係の方が最初から放映してくださった。

無声映画なのだけれど、昔の丹沢の登山の様子が分かってとても楽しい。

画面の2人の男性が登山をしている様子なのだが、モノクロフィルムなのにとても爽やかな空気感と沢の水の清らかさがいい!

途中の沢で汲んだ水を山頂で飲むのだけれど、実に美味しそうに飲むんだ。

それと、2人で休憩するシーンが何度も出てくるが、タバコを実に美味しそうに吸っている。

そう言えば、秦野市は昔、タバコの産地だったことも関係しているのだろうか?

あとは地下にも展示があるがこちらは埋葬の仕方ばかりで、古い時代とは言え人骨なので写真には撮らなかった。

MIFさんが迎えに来るまで本を読んで過ごした。

この本、私が知りたかったことばかり書かれていた。

古代人はどうやってモノを作って生活していたのかを知ることができる。

学生時代、考古学の先生からは石器や金属器、土器などの作り方の概要は教えてもらったが、機織りなどもっと生活に密着した資材の加工は習っていなかったのでとても興味深い。

元々私は近世農村経済史を専攻していたので、これはとても面白かった。

この本は、秦野市に住む小作人を抱える農家の人が残した農事記録とその農業にかかる出納帳だ。時代は明治後期から昭和初めの30年にわたる記録。

私の4代前のお祖父さんと同じ時代を生きた人が記述している。

ふと思い出して、大正12年の関東大震災の頃の記述を読む。

震源地に近い場所なので、どんな記述なのだろうと興味を持ったら、発生日の9月1日は大地震があったことと、近くの農家の使用人が山で被災して死んで大騒ぎになったこと、2日と3日は「片付」としか書いていない。

あれ?秦野市ってあまり影響なかったの??と不思議におもった。

そこで「秦野市史」があったのでの近代通史編を読んだら、大被害があったことが書かれていた。

このギャップに驚くくらい。

やっぱり歴史はいろいろな資料・史料を読み比べて初めて分かることがあるのだなぁと感じた。

この資料館の方には「良かったら図書の貸し出しをしますよ」と教えていただいたが、私は「住んでいるところが川崎市なのでなかなか来られないので」と断った。

それでも郵送で返却できるとも聞いたが、やはり秦野市の資産なのに関係のない川崎市民が借りるのは気が引ける。

それにしても今日、この古墳と資料館でたっぷり楽しむことができた。

また展示を見に来たいなぁと思わせるほどだった。

そしてMIFさん、いつも楽しいところに連れてきてくれてありがとう。

なんせ、秦野は地元なもので。。。

素敵なご紹介、ありがとうございます。

桜土手は、昔は花見の名所でしたが

今や、古墳公園。。。ですね。

実は、中に入ったことがないので

今度、行ってみます。汗。。。

ちなみに、関東大震災の被害はとてもひどかったらしく

この辺りは、東京より揺れました。

その時に、丘陵がひとつ崩れ落ち

沢の水が流れ込み。。。湖が出来たほどです。

その名も、震生湖と言います。

今や秦野の観光地の一つです。。。

長文、失礼しました。

いつも更新、楽しみにしています。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

ここの処記事を拝見していますが、コメントをしようと思っても遠慮していました。

きょう古墳の記事を拝見しましたので、

ことしになって、わたしは(当地)県内第一位、第二位の石室を持つ古墳を見学し頁を編集しましたので、時間あるときによければ県内第一位の石室を見てやってください。

http://masuda901.web.fc2.com/page3ex54c.html

公園内に桜もありましたが、目に付いたのはケヤキでした。春の桜もステキでしょうね!

秋にハラハラと落ちる色づいた葉っぱもステキなのだろうな…と思いました。

震生湖も随分前ですが行ったことがあります。たしかヘラブナ釣りのメッカですよね?

「農事日誌」はもう少し読んでみたい本でした。淡々と日々の農作業とその収支が書かれていることが魅力的です。

新書の「武士の家計簿」が発刊されたとき、とても興奮して読み込んだ思い出があります。まさかドラマ仕立ての映画になるとは思っていませんでした。

こうした日々を淡々と記録した日誌は、後年の人たちに公開されることを前提としていないので、読んでいて楽しいです。

裕さんの記事は本当に素晴らしいです、現代の広島県風土記稿だと思っています。

このブログなんて私が日々適当にのらりくらりと書き綴っているだけなので、いつでも遊びに来てください。

それにしても梅木平古墳は、古墳の上にお堂(仏教系)なんですね。関東では古墳の上にあるのは神社や祠(神様系)が多い気がします。少しでもこんもりとした高台は、神代(かみしろ)扱いにしてしまうのかもしれません。

広島県よりは神奈川県の方が仏教が伝わるのは地理的に遅かったはずなので、神奈川県のほうが民間信仰勢力が強いのかもしれませんね。